- •Предисловие

- •1.Теоретические основы эргономики

- •1.1. Объективные причины возникновения эргономики

- •1.2. Основные цели и задачи, структура эргономики

- •1.3. Эргономическая система "человек – машина – среда"

- •1.4. Эргономика и дизайн

- •1.5. Два направления развития эргономики

- •2.Физиология труда

- •2.1. Производительность труда

- •2.2. Оптимальная производительность труда и ее колебания

- •2.3. Физиологические предпосылки целесообразной организации труда

- •2.4.Статическая работа

- •2.5. Основные принципы использования статической работы

- •2.6. Режим работы и отдыха

- •3.Психофизиологические характеристики деятельности оператора

- •3.1. Общие сведения об анализаторах

- •3.2. Зрительный анализатор

- •3.2.1. Пространственные характеристики зрительного анализатора

- •3.2.2. Энергетические характеристики

- •3.2.3. Цветоощущение

- •3.3 Слуховой анализатор

- •3.4. Тактильные и кинестетические анализаторы

- •3.5. Память и мышление

- •4.Классификация деятельности в системе "ч–м–с"

- •4.1. Классификация систем "ч–м–с"

- •4.2. Этапы и временные параметры операторской деятельности

- •Тц Тлим,

- •4.3. Количественная оценка информации

- •4.4. Критерии напряжённости работы оператора

- •5.Эргономические требования к средствам отображения информации

- •5.1. Общие положения. Информационные модели

- •«Коналог»

- •5.2. Стрелочные (шкальные) сои

- •5.3. Сои экранного типа на электронно-лучевых трубках

- •5.4. Жидкокристаллические (жки) сои

- •5.5. Мнемосхемы

- •5.6. Способы кодирование зрительной информации

- •5.7. Компоновка сои на информационной панели

- •6.Антропологическое соответствие техники человеку

- •6.1. Антропометрические данные

- •6.2. Методы построения моторных полей

- •7.Эргономические принципы построения рабочих мест

- •7.1. Эргономические требования к рабочим местам

- •7.2. Положение тела во время работы

- •7.2. Работа стоя

- •7.3. Работа сидя

- •7.4. Рабочее сиденье

- •7.5.Определение оптимальных параметров и формы рабочих мест

- •8.Рабочие движения

- •8.1. Организация движений

- •8.2. Скорость и точность движений

- •8.3. Рабочий ритм

- •8.4. Скорость работы

- •9.Физическое напряжение

- •9.1. Рабочая нагрузка

- •9.2. Мышечная сила

- •9.3. Манипулирование с грузами

- •9.4. Подъем и переноска грузов

- •10.Ручные приспособления и захватные части инструментов

- •11.Органы управления

- •11.1. Рычаги

- •11.2. Кривошипные рукоятки

- •11.3. Ручные колеса

- •11.4. Поворотные кнопки

- •11.5. Рычажные переключатели

- •11.6. Нажимные кнопки

- •11.7. Перекидные рычажные переключатели

- •11.8. Педали

- •Приложение 1.

- •Психическая нагрузка

- •1. Органы зрения

- •2. Органы слуха

- •3. Другие органы чувств

- •4. Приборы, средства сигнализации

- •Методы работы Физическая нагрузка

- •Психическая нагрузка

- •Окружающая среда Микроклимат

- •3. Другие вредные факторы

- •Организация труда

- •Рабочая и полная нагрузка

- •Производительность системы

- •Приложение 2. Человек в цифрах Антропометрия

- •Психофизиология

- •Литература

- •Оглавление

3.2.2. Энергетические характеристики

Зрительная система человека позволяет принимать и анализировать информацию о свете естественного и искусственного происхождения в диапазоне электромагнитных колебаний от 400 до 760нм. Таким образом, раздражителем зрительного анализатора является световая энергия. Энергетические характеристики зрительного анализатора обусловливаются мощностью (интенсивностью) световых сигналов, воспринимаемых глазом. К ним относятся: яркость, контраст и цветоощущения. Рассмотрим эти характеристики с точки зрения их практического применения в проектировании систем управления и в организации труда операторов.

Интенсивность светового потока, соответствующая психологическому ощущению светимости отражает понятие яркости. При проектировании рабочего места необходимо учитывать протяжённость светового времени суток в данном регионе и расположение рабочего места в здании. В качестве меры световой чувствительности (интенсивности) принимается яркость объекта при освещении в перпендикулярном направлении к его поверхности и измеряется в канделах на квадратный метр (кд/м2). Яркость является основной характеристикой света и в общем случае определяется двумя составляющими–яркостью излучения Виз и яркостью отражения– Вот:

В=Виз+Вот,

Яркость излучения определяется мощностью источника света (лампа, дисплей, СОИ). Вторая составляющая формулы обуславливается уровнем освещённости данной поверхности (рабочий стол, монитор, документация) и её отражающими свойствами. Поскольку окружающие нас объекты отражают свет в разных направлениях, различают направленное, диффузное или комбинированное отражение света, тогда

при

диффузном отражении

![]() ;

;

при направленном отражении Вот=Всз,

где: E–освещённость рабочей поверхности (величина светового потока*, падающего на единицу поверхности), измеряемая в люксах (лк);

д–коэффициент диффузного отражения, зависящий от цвета и текстуры поверхности отражения;

з–коэффициент зеркального отражения.

Коэффициент отражения во многом определяется материалом и цветом поверхности. Он показывает, какая часть падающего светового потока на поверхность отражается и попадая на сетчатку глаза, создаёт ощущение видимости объекта. Коэффициент отражения для наиболее распространённых в операторской практике материалов приведены в табл.3.2.

Таблица 3.2.

Коэффициент отражения различных материалов

Материал поверхности |

,% |

Материал поверхности |

,% |

Полированные поверхности: |

|

Стекло: прозрачное бесцветное |

7–8 |

алюминий |

75–85 |

прозрачное цветное |

4 |

медь |

60–70 |

узорчатое бесцветное |

8–29 |

хром |

62–68 |

матовое |

6–20 |

никель |

55–65 |

опаловое |

20–25 |

сталь |

20–30 |

Бумага: белая матовая |

80–90 |

Матовая: латунь

|

30–40 |

чёрная |

0,1–0,4 |

алюминий |

55–65 |

кремовая |

60–70 |

Штукатурка |

42 |

Красный кирпич |

8–10 |

Известковая побелка |

75–80 |

Чёрный гранит |

10 |

Белая эмаль, мрамор |

60–75 |

Светлые породы мрамора, гранита |

50 |

Керамическая плитка глазурованная белая |

75 |

Очень светлая древесина (сосна, липа, клён, ясень, ива, бук) |

40–50 |

Розовый силикатный кирпич, бетон |

30 |

Средне темная древесина (орех, вяз, "магахони"–красное дерево) |

18–20 |

О

Таблица 3.3.

Допустимые уровни

яркости рекламных

объектов

Площадь

рекламной поверхности, м2

Яркость,

В, кд/м2

А

Б

Более 1

2600

1000

От 1 до 5

1800

600

Более 5

1200

400

*

А–улицы с освещённостью 200–300лк, Б–100лк

Средняя яркость окружающей человека среды колеблется в широком диапазоне. Так, при освещённости от 104 до 109лк в дневные часы летнего периода времени, когда Солнце находиться в зените яркость достигает 104кд/м2. Приблизительно такую яркость имеет снежный покров гор в яркий солнечный день. Человек в таких уровнях яркости без защитных приспособлений для глаз может ослепнуть. К началу сумерек освещённость падает до 500лк, а к концу сумерек в безлунную ночь достигает 10–4–10–5лк при этом яркость составляет –10–9кд/м2. Оптимальный уровень яркости объекта различения может достигать 350кд/м2–2000кд/м2 в зависимости от внешних условий наблюдений и площади светящегося объекта.

Максимальная яркость рекламных стендов, афиш, плакатов, размещаемых вдоль улиц магистральных трасс, приведена в табл.3.3.

При коэффициенте отражения рекламных полотен =0,4–0,2 их средняя освещённость не должна превышать 200лк, при =0,8–0,5 соответственно 100лк. При проектировании учитывается также отношение Еmax/Еmin, которое должно составлять не менее 5/1.

Скорость различения объектов и устойчивость ясного видения возрастают с повышением уровня освещённости–Е. Например, при повышении уровня освещённости до 400—500лк скорость распознания объектов резко увеличивается, а устойчивость ясного видения сохраняется при 130—150лк. Увеличение освещенности с 30 до 120лк повышает остроту зрения на 14—22%.

Искусственные

источники света позволяют получить

освещённость не более 105лк.

Вследствие этого, для некоторых

видов работ, например в высокогорных

работах, при управлении летными

транспортными средствами, не требуется

дополнительного освещения, т.к. яркость

отражённого светового потока достигает

и превышает 105лк.

Для ряда объектов при освещении

интенсивностью более 105лк

характерна блёскость.

Вследствие действия блёскости снижается

чувствительность глаза, которая

называется ослеплённостью.

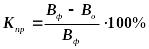

Она определяется коэффициентом

ослеплённости:

![]() ,

где Вs–яркость

зоны центрального и периферического

поля зрения в приведённых нормальных

условиях, кд/м2;

В–разница

зоны центрального и периферического

поля зрения в нормальных условиях,

кд/м2.

,

где Вs–яркость

зоны центрального и периферического

поля зрения в приведённых нормальных

условиях, кд/м2;

В–разница

зоны центрального и периферического

поля зрения в нормальных условиях,

кд/м2.

Этот фактор необходимо учитывать, так как процесс потери зрения может носить необратимый характер. Резкая смена концентрированных световых потоков характерна для ночного движения по транспортным магистралям. Каждый, кто сидел за рулём автомобиля ночью испытал на себе эффект мгновенной слепоты при свете фар с регулировкой на дальний свет идущего навстречу автомобиля. Процесс мгновенной адаптации к изменению уровня яркости может колебаться от нескольких секунд до 3–4 минут в зависимости от пороговой чувствительности зрительного анализатора и может привести к трагическим последствиям.

При ослеплении веки рефлекторно смыкаются и человек временно теряет возможность визуального контроля, что может спровоцировать аварийную ситуацию. Например, при мгновенном ослеплении период восстановления зрения пилота реактивного самолёта, перемещающегося со скоростью 1800км/ч и освещённости панели приборов 5лк составляет 13,6с, т.е. вслепую он пролетает 7км. Данный эффект следует учитывать при проектировании световой сигнализации. Слепящая яркость определяется размером светящейся поверхности, яркостью сигнала и уровнем адаптации глаза:

![]() ,

,

где: Ва–уровень адаптированной к зрительному анализатору яркости, кд/м2;

–телесный угол, под которым оператор различает светящийся объект (в стерадианах).

При восприятии яркости диапазон чувствительности зрительного анализатора определяется порогом световой чувствительности. Различают абсолютный и дифференциальный порог чувствительности. Вспомним, что нижний порог чувствительности определяется возникновением ощущения у человека освещения. Абсолютный порог световой чувствительности характеризует наиболее высокую чувствительность в условиях отсутствия освещения, т.е. в условиях темноты.

Оптимальный уровень освещённости интерьера операторского пункта можно выбрать только беря в расчёт выше приведённые факторы удобства для зрительного анализатора. Поимо этого следует регулировать уровень освещённости в соответствии с характером выполняемых оператором работ. Рекомендуемые показатели освещённости приведены в табл. 3.4.

При зонировании помещения по уровням освещённости следует соблюдать принцип оптимального соотношения величины освещённости глаз и объекта зрительного восприятия в области ИП или ИПзП в пределах от 10:1 до 3:1. При этом работы, требующие освещения от 10 до 1000лк и выполняемые при 1000–2000лк вызывают у человека существенный рост ошибочных действий и зрительной напряжённости.

Для регулировки уровня внешнего естественного освещения рекомендуется применение как традиционных штор и жалюзи, так и стёкол с регулируемой прозрачностью и окраской покрытия.

Субъективное ощущение яркости зависит от длительности действия раздражителя. При длительности более 0,5с ощущение яркости понижается вследствие развития адаптационных явлений. Механизмы адаптации представляют приспособление в процессе деятельности зрительной системы к огромному диапазону градаций яркостей до 1011 (пороговая величина). В условиях постоянной освещённости для распознания окружающих объектов для адаптации достаточно изменения всего на 0,025лк.

Таблица 3.4.

Уровень освещённости для различных видов работ

Вид деятельности |

Е, лк |

Работа в условиях, не требующих визуального контроля (склады, подвалы, лестничные проёмы, коридоры) |

10–20 |

Работа, требующая образного опознания объектов без деталировки (чугунолитейные цеха, лестничные проёмы и коридоры с интенсивным движением) |

20—50 |

Деятельность, характеризующаяся простой ориентировкой при кратковременных посещениях (дизайнерские студии, выставочные залы) |

50—100 |

Ограниченность зрительных заданий и при интенсивных потоках движения людей (кинотеатры, лифтовые холлы) |

100–200 |

Осуществление зрительных заданий с большим контрастом или с большими размерами элементов: чтение печатных материалов, рукописей, написанных чернилами, ксерокопий высокого качества; грубые слесарные, механические и монтажно–сборочные работы; обыкновенный осмотр. Данный уровень освёщённости рекомендуется для химических лабораторий, офисных помещений, конструкторских отделов, выставочных залов и павильонов, дизайнерских студий, макетных мастерских |

200—500 |

Выполнение зрительных заданий со средним контрастом или с малыми размерами элементов: чтение рукописей, написанных карандашом, и печатных материалов с плохим качеством печати или копирования; слесарные или механические работы средней трудности; трудный визуальный осмотр, монтажно–сборочные работы средней трудности |

500—1000 |

Выполнение зрительных заданий с малым контрастом или с очень малыми размерами элементов: чтение рукописей с низким качеством надписей (плохое качество копирования, текст, выполненный простым карандашом) и бумажного носителя; очень трудный визуальный осмотр |

1000—2000 |

Выполнение зрительных заданий с малым контрастом и очень малыми размерами элементов в течение длительного времени: точные монтажно–сборочные работы, очень трудный визуальный осмотр, точные слесарные и механические работы |

2000—5000 |

Выполнение очень длительных и точных зрительных заданий: наиболее трудный визуальный осмотр, сверхточные слесарные и механические работы, сверхточные монтажно–сборочные работы, электроника |

5000—10000 |

Выполнение специальных зрительных заданий с малым контрастом и малыми размерами элементов: некоторые хирургические операции, сборка микроэлектронных схем, чипов |

10000—20000 |

Кроме того, степень влияния яркости на человека может быть обусловлена уровнем тренированности оператора к изменению интенсивности света, а также его психологическим состоянием. В условиях светотемновой адаптации работают операторы транспортных средств, в горной промышленности, военном комплексе. При резком перемещении оператора из темновой части пространства на ярко освещённое его зрительная система приспосабливается к новым условиям освещения в течение нескольких секунд (хотя в течении короткого времени он может быть ослеплён). У операторов возрастной группы старше 45 лет адаптационная способность замедлена и ограничена в объёме вследствии возрастных нарушений остроты зрения. Особенно это необходимо учитывать в деятельности, связанной с динамическими производственными процессами (вращающимися или движущимися машинами, их рабочими частями, оборудованием и т. п.).

Различают световую, темновую и цветовую адаптацию. При световой и темновой адаптации зрительная система переключается с колбочковой системы на палочковую с помощью нейронных механизмов и одновременно изменяется размер зрачка, который контролирует степень поглощения света. Темновая адаптация подразумевает время, в течении которого организм и зрительная система привыкает к окружающей минимальной яркости света или его отсутствию.

Процесс, обратный темновой адаптации, называется световой адаптацией, которая протекает быстрее и составляет 5–10мин. Полная адаптация к изменению уровня окружающей яркости длится 90–120мин. Оптимальными условиями для операторской работы является адаптирующая яркость в пределах 17–500кд/м2, но не менее 8 кд/м2, т.к. в последнем случае вырастает уровень ошибочных действий.

Цветовая адаптация возникает в результате изменения спектрального состава излучения источника света, освещающего объект наблюдения. Вследствии переадаптации от белого к насыщенным цветам любых оттенков снижается ощущение насыщенности цвета. Изменения ощущения цветности объекта может достигать 15–20 цветовых порогов.

Итак, для создания оптимальных условий зрительного восприятия необходимо не только обеспечить требуемую яркость сигналов, но также и равномерность распределения яркостей в поле зрения. Это правило относится и к внешней поверхности объектов управления, в противном случае появляются блики (световые пятна и линии), вызывающие ослепление. В целях устранения или уменьшения блика в помещении цеха, офисе любого размера, на автотрассах и т.д. рекомендуется использовать эффект "косвенного зажигания" ("uplighting"). Его суть заключается в том, что внутренняя сторона источника света (ламп) и потолок должны окрашиваться в один цвет. Это правило относится также к яркости окружающих стен и рабочих плоскостей. При выполнение работ операторами в разных видах деятельности требуется интенсивность прямых и местных световых потоков регулировать в течении рабочей смены, поэтому источники освещения должны быть индивидуально управляемыми. Настройку световых параметров необходимо применять также при использовании любых типов экранов дисплеев–на электроннолучевых трубках, жидкокристаллических, газоразрядных, электролюминесцентных панелях или работающих на других физических принципах. При этом перепады яркости должны составлять не более 1:30. Визуальные параметры дисплеев могут быть также улучшены с помощью изменения угла отражения (угла, за которым не виден источник света) и специальных антибликовых контрастирующих фильтров. Применение aнтибликовых средств уменьшает блик на 99%, но и этого может быть не достаточно для ярких источников освещения. При выборе типа фильтра обязательно учитываются условия работы с компьютером. Оптимальные значения коэффициентов пропускания и зеркального отражения фильтров зависят от уровня освещённости рабочего места, типа источников света, видов изображений, цветов участков и поля изображения, а также от времени суток и времени года. На данный момент на защитные фильтры не существует общегосударственных нормативных документов, но ведутся разработки проекта Государственного стандарта. Департаментом труда Швеции в 1990 г. введён стандарт MPR II, ограничивающий излучения мониторов в диапазонах крайне низких частот и требования которого принимаются как минимальные в мировом сообществе. Стандарт рекомендован Советом Европейского экономического сообщества (директива №90/270/ЕЕС) всем странам членам ЕЭС в качестве ориентира для разработки нормативных документов, в т.ч. требования и методы испытаний MPR II включены в ГОСТы и СНиПы России.

Антибликовые, контрастирующие фильтры на экранах дисплеев одновременно выполнять функцию защиты от электростатического потенциала и электрической составляющей переменного электромагнитного поля (ЭМП). Следует отметить, что применение фильтров на экранах ЭЛТ с одной стороны способствует уменьшению электрической составляющей ЭМП в области экрана, а сдругой–может привести к увеличению зоны его действия на расстояниях более 1–1,5 м от экрана и изменить соотношение полей в его боковых областях. Таким образом в рабочих помещениях с VDT (в дисплейных классах, в операторских пунктах и т.п.) необходима комплексная оценка электромагнитной обстановки с учетом взаимного расположения рабочих мест операторов.

Видимость объектов определяется также их контрастом по отношению к фону. Явление контраста возникает при различной яркости и цветности объектов в окружающем пространстве и во времени.

Различают два вида контраста: прямой и обратный. При прямом контрасте яркость объекта ниже по сравнению с яркостью площади или пространства на котором он находится (тёмный объект на светлом фоне). Например, это страница текста, которую вы сейчас читаете. При обратном контрасте яркости объекта и фона меняются местами (светлый объект на темном фоне). Количественно контраст оценивается порогом контрастной чувствительности, выражаемой коэффициентом контрастности–К:

|

|

где: Кпр и Коб– соответственно прямой и обратный коэффициент контрастности; Вф—яркость фона; Воб—яркость объекта.

Для оценки требуемой величины контраста вводится понятие порогового контраста

![]() ,

,

где B–абсолютный порог световой чувствительности, т.е. минимальное воспринимаемое различие между двумя уровнями яркости–объекта и фона (B=Вф—Bоб).

Зависимость, разработанная Техническим комитетом 3.1 МКО* позволяет определить пороговый контраст с учётом возраста наблюдателя (параметры S, t), яркости фона (В) по формуле:

Для стандартных условий наблюдения S=1,639, t=1 и тогда kпор определяется как:

![]()

т.е. для различения изображения необходимо, чтобы соотношение яркости объекта и фона превышало в 10—15 раз пороговый контраст

Для

зрительного анализатора работа при

прямом контрасте является более

благоприятной, чем при обратном.

Результаты сравнительных исследований

изображений на экране с прямым и обратным

контрастом, показали, что продуктивность

операторской деятельности повышается

при прямом контрасте. Однако обеспечение

требуемой величины контраста ещё

недостаточное условие нормальной

видимости объектов. Необходимо также

знать, как этот контраст будет

восприниматься в проектируемых условиях

с учётом внешней освещенности. При

увеличении освещённости величина Кпр

также увеличивается, т.к. яркость фона

возрастает больше, чем яркость объекта,

так как

![]() .

Условия видимости при этом улучшаются.

Величина Коб

уменьшается, так как яркость объекта

практические не изменяется (объект

светится), а яркость фона увеличивается

и условия видимости ухудшаются. Восприятие

контраста зависит также от чёткости

границ между объектом и фоном (при

одновременном восприятии) и времени

экспозиции.

В условиях

обычного дневного освещения (В=9,56 кд/м2)

он достигает максимума при длине волны

520–550нм, т.е. в зелёной области спектра.

Исследования при пользовании

видеотерминалами позволили определить

их допустимые параметры, величины

которых приведены в табл. 3.5.

.

Условия видимости при этом улучшаются.

Величина Коб

уменьшается, так как яркость объекта

практические не изменяется (объект

светится), а яркость фона увеличивается

и условия видимости ухудшаются. Восприятие

контраста зависит также от чёткости

границ между объектом и фоном (при

одновременном восприятии) и времени

экспозиции.

В условиях

обычного дневного освещения (В=9,56 кд/м2)

он достигает максимума при длине волны

520–550нм, т.е. в зелёной области спектра.

Исследования при пользовании

видеотерминалами позволили определить

их допустимые параметры, величины

которых приведены в табл. 3.5.

В

Таблица 3.5.

Рекомендуемые

энергетические параметры работы VDT

Показатель

Вид контраста

прямой

обратный

Освещённость

200—500 лк

5—8 лк

Яркость

знаков

30—35

кд/м2

35

кд/м2

Контраст

70—80%

85—90%

Для центральных участков зрительного анализатора КЧСМ может определятся по формуле: Iкр=аlgВ+b, где В–уровень яркости сигнала; а, b–постоянные, зависящие от яркости, например, при изменении яркости от 1 до 120 кд/м2 КСЧМ меняется от 14 до 35 Гц. В диапазоне яркостей В=500–1000кд/м2, формула принимает вид: Iкр=12lgВ+35.

Зрительные иллюзии. При моделировании функциональных рабочих зон операторов следует учитывать возможность появления оптических иллюзий, связанных со зрительным искажением действительных размеров, формы и цвета контролируемых объектов и поэтому недопустимые при проектировании и компоновке приборов контроля. Наиболее характерные виды иллюзий приведены ниже.

Иррадиация. При контрастности 80–95% светлые предметы на тёмном фоне воспринимаются с искажением их истинных размеров в сторону увеличения. Пример показан на рис. 3.6., где белый квадрат на тёмном фоне воспринимается по размеру большим в сравнении с таким же квадратом на белом фоне. Этот эффект следует учитывать при проектировании размеров приборов слежения, интерфейсных окон, панелей управления и их элементов, а также при работе в условиях малой освещённости–под землёй, водой. Уменьшить эффект иррадиации можно путём однородности и равномерности фона и сокращения площади белых областей.

И

ллюзии

восприятия формы

приведены на рис. 3.7. Рис. а, б иллюстрирует

эффект зрительного "заполнения"

с возникновением ощущения фигуры. На

рис. 3.7, а – это силуэт черной вазы (или

подсвечника) на белом фоне или два

профиля лиц на чёрном фоне. На рис.

3.7,б–это белый квадрат. Характеристика

этих объектов заключается в отсутствии

одновременного

восприятия обеих форм–чёрной вазы и

белых профилей. В течении продолжительного

наблюдения изображения фигуры и фона

непроизвольно меняются местами.

ллюзии

восприятия формы

приведены на рис. 3.7. Рис. а, б иллюстрирует

эффект зрительного "заполнения"

с возникновением ощущения фигуры. На

рис. 3.7, а – это силуэт черной вазы (или

подсвечника) на белом фоне или два

профиля лиц на чёрном фоне. На рис.

3.7,б–это белый квадрат. Характеристика

этих объектов заключается в отсутствии

одновременного

восприятия обеих форм–чёрной вазы и

белых профилей. В течении продолжительного

наблюдения изображения фигуры и фона

непроизвольно меняются местами.

Иллюзия Мюллера–Лайера (рис.3.7, в) заключается в том, что фактическая длина двух вертикальных линий одинакова, но правая фигура воспринимается длиннее, чем левая, вследствии создания наклонными линиями иллюзии перспективы.