- •Содержание

- •Введение § 1. Предмет и задачи токсикологической химии, ее связь с другими дисциплинами

- •§ 2. Краткий исторический очерк возникновения и развития отечественной токсикологической химии

- •Глава I. Общие вопросы химико-токсикологического анализа

- •§ 1. Объекты химико-токсикологического анализа. Вещественные доказательсва

- •§ 2. Особенности химико-токсикологического анализа

- •§ 3. Осмотр объектов исследования и определение некоторых их свойств

- •§ 4. Предварительные пробы в химико-токсикологическом анализе

- •§ 5. План химико-токсикологического анализа

- •§ 6. Организация органов судебно-медицинской и судебно-химической экспертизы в ссср

- •§ 7. Эксперт-химик

- •§ 8. Правила судебно-химической экспертизы вещественных доказательств

- •§ 9. Акт судебно-химической экспертизы вещественных доказательств

- •§ 10. Некоторые вопросы терминологии в токсикологической химии

- •§ 11. Классификация ядовитых и сильнодействующих веществ в токсикологической химии

- •Глава II. Отравления и некоторые вопросы токсикокинетики ядов

- •§ 1. Отравления и их классификация

- •§ 2. Пути поступления ядов в организм

- •§ 3. Всасывание ядов в организме

- •§ 4. Распределение ядов в организме

- •§ 5. Связывание ядов в организме

- •§ 6. Выделение ядов из организма

- •§ 7. Факторы, влияющие на токсичность химических соединений

- •§ 8. Методы детоксикации

- •§ 9. Метаболизм чужеродных соединений

- •§ 10. Окисление чужеродных соединений

- •§ 11. Восстановление чужеродных соединений

- •§ 12. Гидролиз чужеродных соединений

- •§ 13. Дезалкилирование, дезаминирование и десульфирование чужеродных соединений

- •§ 14. Другие метаболические превращения

- •§ 15. Реакции конъюгации

- •§ 16. Посмертные изменения лекарственных веществ и ядов в трупах

- •§ 17. Разложение биологического материала после наступления смерти

- •§ 18. Изменение ядов при разложении трупов

- •Глава III. Методы анализа, применяемые в токсикологической химии

- •§ 1. Метод экстракции

- •§ 2. Микрокристаллоскопический анализ

- •§ 3. Метод микродиффузии

- •Глава IV. Ядовитые и сильнодействующие вещества, изолируемые из биологического материала перегонкой с водяным паром

- •§ 1. Аппараты для перегонки с водяным паром

- •§2. Влияние рН среды на перегонку химических соединений с водяным паром

- •§ 3. Перегонка ядовитых веществ с водяным паром из подкисленного биологического материала

- •§ 4. Перегонка ядовитых веществ с водяным паром из подкисленного, а затем из подщелоченного биологического материала

- •§ 5. Фракционная перегонка веществ, содержащихся в дистиллятах

- •§ 6. Синильная кислота

- •§ 7. Формальдегид

- •§ 8. Метиловый спирт

- •§ 9. Этиловый спирт

- •§ 10. Изоамиловый спирт

- •§ 11. Ацетон

- •§ 12. Фенол

- •§ 13. Крезолы

- •§ 14. Хлороформ

- •§ 15. Хлоралгидрат

- •§ 16. Четыреххлористый углерод

- •§ 17. Дихлорэтан

- •§ 18. Реакции, позволяющие отличить хлорпроизводные друг от друга

- •§ 19. Тетраэтилсвинец

- •§ 20. Уксусная кислота

- •§ 21. Этиленгликоль

- •Глава V. Ядовитые и сильнодействующие вещества, изолируемые из биологического материала подкисленным этиловым спиртом или подкисленной водой

- •§ 1. Развитие методов выделения алкалоидов и других азотистых оснований из биологического материала

- •§ 2. Влияние рН среды на изолирование алкалоидов и других азотистых оснований из биологического материала

- •§ 3. Влияние состава извлекающих жидкостей на изолирование алкалоидов и других азотистых основании из биологического материала

- •§ 4. Влияние подкисленной воды и подкисленного спирта на извлечение примесей, переходящих в вытяжки из биологического материала

- •§ 5. Очистка вытяжек из биологического материала от примесей

- •§ 6. Экстракция алкалоидов и других токсических веществ из вытяжек

- •§ 7. Обнаружение ядовитых веществ, изолируемых подкисленной водой или подкисленным этиловым спиртом

- •§ 8. Количественное определение токсических веществ, изолированных подкисленной водой или подкисленным спиртом

- •§ 9. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их этиловым спиртом подкисленным щавелевой кислотой

- •§ 10. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их водой, подкисленной щавелевой кислотой

- •§ 11. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их водой, подкисленной серной кислотой

- •§ 12. Барбитураты и методы их исследования

- •§ 13. Барбамил

- •§ 14. Барбитал

- •§ 15. Фенобарбитал

- •§ 16. Бутобарбитал

- •§ 17. Этаминал-натрий

- •8. Обнаружение этаминала-натрия по уф- и ик-спектрам.

- •§ 18. Бензонал

- •§ 19. Гексенал

- •§ 20. Производные ксантина

- •§ 21. Кофеин

- •§ 22. Теобромин

- •§ 23. Теофиллин

- •§ 24. Наркотин

- •§ 25. Меконовая кислота

- •§ 26. Меконин

- •§ 27. Ноксирон

- •§ 28. Салициловая кислота

- •§ 29. Антипирин

- •§ 30. Амидопирин

- •§ 31. Фенацетин

- •§ 32. Хинин

- •§ 33. Опий и омнопон

- •§ 34. Морфин

- •§ 35. Кодеин

- •§ 36. Папаверин

- •§ 37. Галантамин

- •§ 38. Анабазин

- •§ 39. Никотин

- •§ 40. Ареколин

- •§ 41. Кониин

- •§ 42. Атропин

- •§ 43. Скополамин

- •§ 44. Кокаин

- •§ 45. Стрихнин

- •§ 46. Бруцин

- •§ 47. Резерпин

- •§ 48. Пахикарпин

- •§ 49. Секуренин

- •§ 50. Эфедрин

- •§ 51. Аконитин

- •§ 52. Новокаин

- •§ 53. Дикаин

- •§ 54. Аминазин

- •§ 55. Дипразин

- •§ 56. Тизерцин

- •§ 57. Хлордиазепоксид

- •§ 58. Диазепам

- •§ 59. Нитразепам

- •§ 60. Оксазепам

- •§ 61. Апоморфин

- •§ 62. Дионин

- •§ 63. Промедол

- •Глава VI. Вещества, изолируемые из объектов минерализацией биологического материала

- •§ 1. Связывание «металлических ядов» биологическим материалом

- •§ 2. Методы минерализации органических веществ

- •§ 3. Сухое озоление и сплавление органических веществ

- •§ 4. Окислители, применяемые для минерализации органических веществ

- •§ 5. Отбор и подготовка проб биологического материала для минерализации

- •§ 6. Разрушение биологического материала азотной и серной кислотами

- •§ 7. Разрушение биологического материала хлорной, азотной и серной кислотами

- •§ 8. Разрушение биологического материала пергидролем и серной кислотой

- •§ 9. Дробный метод и систематический ход анализа «металлических ядов»

- •§ 10. Маскировка ионов в дробном анализе

- •§ 11. Реактивы, применяемые в дробном анализе «металлических ядов» для маскировки ионов

- •§ 12. Реакции, применяемые в химико-токсикологическом анализе для обнаружения ионов металлов

- •§ 13. Соединения бария

- •§ 14. Соединения свинца

- •§ 15. Соединения висмута

- •§ 16. Соединения кадмия

- •§ 17. Соединения марганца

- •§ 18. Соединения меди

- •§ 19. Соединения мышьяка

- •§ 20. Соединения серебра

- •§ 21. Соединения сурьмы

- •§ 22. Соединения таллия

- •§ 23. Соединения хрома

- •§ 24, Соединения цинка

- •§ 25. Соединения ртути

- •§ 26. Количественное определение «металлических ядов» в минерализатах

- •§ 27. Количественное определение ртути

- •§ 28. Экстракционно-фотоколориметрическое определение меди

- •Глава VII. Вещества, изолируемые из биологического материала настаиванием исследуемых объектов с водой

- •Минеральные кислоты и щелочи

- •§ 1. Серная кислота

- •§ 2. Азотная кислота

- •§ 3. Соляная кислота

- •§ 4. Гидроксид калия

- •§ 5. Гидроксид натрия

- •§ 6. Аммиак

- •§ 7. Нитриты

- •Глава VIII. Ядохимикаты и методы их химико-токсикологического анализа

- •§ 1. Классификация ядохимикатов

- •§ 2. Гексахлорциклогексан (гхцг)

- •§ 3. Гептахлор

- •§ 4. Фосфорсодержащие органические соединения и методы их анализа

- •§ 5. Хлорофос

- •§ 6. Карбофос

- •§ 7. Метафос

- •§ 8. Карбарил

- •§ 9. Гранозан

- •Глава IX. Вещества, определяемые непосредственно в биологическом материале

- •§ 1. Оксид углерода (II)

- •§ 2. Спектроскопический метод обнаружения оксида углерода (II) в крови

- •§ 3. Химические методы обнаружения оксида углерода (II) в крови

- •§ 4. Количественное определение оксида углерода (II) в крови

- •Приложение 1. Приготовление реактивов

- •Приложение 2. Приготовление хроматографических пластинок

- •Список рекомендуемой литературы

§ 42. Атропин

Атропин является алкалоидом, содержащимся в белладонне, скополии и в некоторых других растениях. Атропин представляет собой сложный эфир тропина и троповой кислоты. Стереоизомером атропина является гиосциамин, вращающий плоскость поляризации влево. Под влиянием щелочей и температуры левовращающий гиосциамин превращается в атропин, который оптически неактивен. Он состоит из активного левовращающего и малоактивного правовращающего изомеров. В растениях в основном содержится гиосциамин, а при выделении его из растительного материала он превращается в рацемическую форму — атропин. Основание атропина растворяется в хлороформе (1:1), диэтиловом эфире (1 : 60), этиловом спирте (1 : 3), хуже растворяется в воде (1 : 400). Сульфат атропина растворяется в воде (1 : 1), этиловом спирте (1:4), практически не растворяется в диэтиловом эфире и хлороформе.

Атропин экстрагируется органическими растворителями из щелочных водных растворов. Максимальные количества атропина экстрагируются хлороформом при рН = 9...П (О. А. Акопян).

Применение. Действие на организм. В медицинской практике используется сульфат атропина. Он применяется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, жел-чекаменной болезни, при спазмах кишечника и мочевых путей, бронхиальной астме. В офтальмологии атропин применяется для расширения зрачка и т. д.

Атропин быстро всасывается через слизистые оболочки, кожу, кишки (но не через желудок). Принятая доза атропина почти полностью всасывается в тонкой кишке в течение двух часов. Примерно половина поступившего в организм атропина циркулирует в крови, а вторая — связывается с белками плазмы.

Метаболизм. Атропин разлагается в организме на тропин и троповую кислоту. Однако это разложение не является основным путем метаболизма атропина. Об этом свидетельствует то, что только около 2 % троповой кислоты выделяется с мочой. В моче обнаружено 3, а в печени 4 метаболита атропина, которые не идентифицированы. Около 50 % введенного в организм атропина выделяется с мочой в неизмененном виде.

Обнаружение атропина

Реакции с реактивами группового осаждения алкалоидов.

Атропин дает осадки с реактивами Бушарда, Драгендорфа, Майе-ра и др.

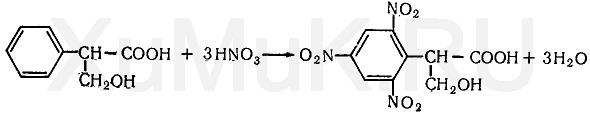

Реакция Витали — Морена. Эта реакция основана на том, что при нагревании атропина с азотной кислотой он разлагается на тропин и троповую кислоту. При действии азотной кислоты на троповую кислоту образуется тринитропроизводное этой кислоты, имеющее желтую окраску:

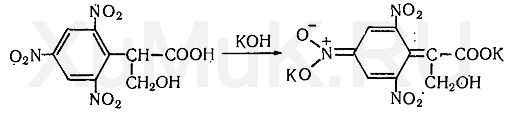

При действии щелочи на тринитропроизводное троповой кислоты появляется фиолетовая окраска:

Выполнение реакции. В фарфоровую чашку вносят несколько капель хлороформного раствора исследуемого вещества и при комнатной температуре выпаривают досуха. К сухому остатку прибавляют 1 мл концентрированной азотной кислоты, жидкость на кипящей водяной бане выпаривают досуха. При этом сухой остаток приобретает желтую окраску. К сухому остатку с одной стороны помещают 3—5 капель ацетона, а с другой — 1—2 капли 10 %-го спиртового раствора гидроксида калия. При соприкосновении указанных растворов с сухим остатком появляется быстроисчезающая фиолетовая окраска. Появление этой окраски указывает на наличие атропина в исследуемом растворе. Предел обнаружения: 1 мкг атропина в пробе.

Кроме атропина эту реакцию дают: гиосциамин, скополамин, вератрин, стрихнин и другие вещества. При наличии перечисленных веществ окраска имеет несколько иной оттенок и исчезает быстрее, чем окраска атропина.

Реакция с п -диметиламинобензальдегидом и серной кислотой. К 2—3 каплям исследуемого раствора прибавляют 3—5 капель 0,5 %-го раствора п -диметиламинобензальдегида в концентрированной серной кислоте. Жидкость взбалтывают, а затем нагревают на кипящей водяной бане 5—10 мин. При наличии атропина появляется красная окраска, которая переходит в вишнево-красную, а затем в фиолетовую.

Эту реакцию дают гиосциамин и скополамин. При наличии морфина и кодеина появляется красная окраска, которая не переходит в фиолетовую. Кокаин не дает окраски с п -диметиламинобензальдегидом.

Реакция с п -диметиламинобензальдегидом и серной кислотой используется главным образом для обнаружения атропина в лекарственных смесях и для отличия этого алкалоида от кокаина.

Реакция с солью Рейнеке. Сухой остаток исследуемого вещества растворяют в капле 0,1 н. раствора соляной кислоты. Рядом с полученным раствором помещают каплю свежеприготовленного 1 %-го раствора соли Рейнеке (NH 4 [Cr(NH 3 ) 2 (SCN) 4 ]). При соединении этих растворов образуется сиреневого цвета аморфный осадок, быстро переходящий в кристаллический. Образование сростков кристаллов с ромбовидными концами указывает на наличие атропина в пробе. Предел обнаружения: 0,1 мкг атропина в пробе.

Реакция с пикриновой кислотой. Атропин с 0,5 %-м раствором пикриновой кислоты дает светло-желтый кристаллический осадок в виде пластинок или сростков из них. Этот осадок появляется через 15—20 мин. Реакцию с пикриновой кислотой выполняют так, как и с солью Рейнеке. Предел обнаружения: 5 мкг атропина в пробе.

Обнаружение атропина методом хроматографии. Для обнаружения атропина методом хроматографии в тонком слое силикагеля используется та же методика, которая применяется для обнаружения кодеина. Пятна атропина на хроматографической пластинке имеют розовато-бурую окраску (Rf = 0,26 ± 0,01).

Обнаружение атропина по УФ- и ИК-спектрам. Атропин в 0,1 н. растворе серной кислоты имеет максимумы поглощения при 252, 258 и 264 нм; в ИК-области спектра основание атропина (диск с бромидом калия) имеет основные пики при 1720, 1035 и 1153 см -1.