- •Геополитика как самостоятельная научная дисциплина

- •1.1. Географический детерминизм как основополагающий принцип традиционной геополитики

- •6 Вопрос. Типологизация глобальных проблем.

- •Параметры супердержавности в новых геополитических реальностях

- •13.2. Общая характеристика места и роли России в современном мире

- •19 Вопрос Детерминанты внешней политики России

- •21. Принципы, приоритеты внешней политики России в конце 20 начале 21 веков

6 Вопрос. Типологизация глобальных проблем.

Сущность и типология глобальных проблем.

Явления, которые принято называть «глобальными проблемами», возникли в середине 20 в., осознаны научной общественностью были спустя 20 лет. Глобальные проблемы – это проблемы, касающиеся (в той или иной степени) всех стран и народов, решение которых возможно лишь объединенными усилиями всего мирового сообщества. С решением этих проблем связано само существование земной цивилизации или, по крайней мере, ее дальнейшее развитие

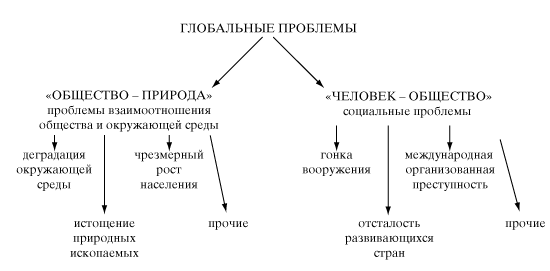

Глобальные проблемы имеют комплексный характер, плотно взаимопереплетаясь друг с другом. С известной долей условности можно выделить два основных блока (Рис. 1):

1) проблемы, связанные с противоречием между обществом и окружающей средой (система «общество – природа»);

2) социальные проблемы, связанные с противоречиями внутри общества (система «человек – общество»).

Перечисленные проблемы вызревали асинхронно. Английский экономист Т.Мальтус еще в начале 19 в. сделал вывод об опасности чрезмерного роста населения. После 1945 стала очевидна угроза развития оружия массового уничтожения. Разрыв мира на передовой «богатый Север» и отсталый «бедный Юг» был осознан как проблема только в последней трети 20 в. Проблема международной организованной преступности стала острой лишь в конце 20 в.

Тем не менее, корректно считать моментом рождения глобальных проблем середину 20 в. Именно в этот период развертываются два процесса, которые представляются основными первопричинами современных глобальных проблем. Первый процесс – глобализация социально-экономической и политической жизни, основанная на формировании относительно единого мирового хозяйства. Второй – развертывание научно-технической революции (НТР), которая многократно умножила все возможности человека, в том числе и по самоуничтожению. Именно по мере действия этих процессов проблемы, ранее остававшиеся локальными, превращаются в глобальные. Например, опасность перенаселения затронула все страны тогда, когда в развитые государства хлынули волны мигрантов из развивающихся стран, а правительства этих стран стали требовать «нового международного порядка» – безвозмездной помощи как платы за «грехи» колониального прошлого.

Отмечая взаимосвязь и взаимозависимость глобальных проблем современности, следует, однако, определить их типологизацию, которая зависит от конкретного основания (критерия), положенного в его основу.

Основные группы глобальных проблем, согласно данной типологизации, вырастают из отношений между основными социальными общностями, из отношения между человеком и природой и отношений между человеком и обществом. Выделяя три основные группы глобальных проблем, в соответствии с тремя типами отношений, следует иметь в виду, что каждая группа слагается из некоторого числа типов проблем, которые в свою очередь включают конкретные разновидности однотипных глобальных проблем. Предлагаемый ниже вариант типологии глобальных проблем основывается на концепции Л.Н. Самойлова:

- I класс. Суперглобальные (общемировые глобальные) проблемы современности. Они связаны с перестройкой международных отношений сообразно требованиям дальнейшего прогресса человечества. Сюда включается: проблема предотвращения мировой ракетно-ядерной войны, установление нового международного порядка на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, развитие экономической интеграции и т.д.

- II класс. Общепланетарные глобальные проблемы (ресурсные). Они связаны с проблемами оптимизации, гармонизации и гуманизации отношений общества к природе. К ним относятся: экологическая проблема во всех своих проявлениях, демографическая, энергетическая, продовольственная проблемы, проблема использования космоса и т.д.

III класс. Общечеловеческие (субглобальные) проблемы социокультурного, гуманитарного ряда, которые связаны с демократизацией отношений общества и личности. Сюда включается проблема ликвидации эксплуатации, нищеты и других форм социального неравенства, проблемы здравоохранения, образования, проблема планирования и регулирования роста уровня и качества жизни, гарантия прав человека и т.д.

Системная целостность глобальных проблем предполагает и определенную систему знания, характеризующуюся комплексностью исследований, которая получила общее название глобалистика. В свою очередь комплексный характер современного научного знания означает не простое объединение представителей разных наук вокруг одной научной проблемы, а их активное, совместное участие в ее разработке. А это предполагает прежде всего выработку некой общей базы для междисциплинарного общения, введение определенной совокупности общенаучных понятий и новой терминологии, создание условий для практического взаимодействия между представителями различных наук в процессе их совместной работы.

7. Вопрос Поиск путей прогресса и развития как глобальная проблема

Соотношение понятий "развитие", "прогресс", "регресс"

Проблема исторического прогресса является одной из центральных во всех значительных философских учениях. И это не случайно, так как именно философия призвана рефлексивно осмыслить исторический процесс. Но вопрос об историческом прогрессе долгое время трактовался упрощенно – как непрерывное восхождение по пути к совершенству. Если в научно-технической сфере прогресс несомненен, то уже в области экономики он не столь очевиден (по крайней мере, экономика служит базой для многих негативных процессов), а состояние нравственности, развитие культуры не позволяют даже непомерным оптимистам говорить о громадном скачке по сравнению с прошлым. Поэтому уже с середины XIX в. ставится вопрос о плате человечества за прогресс в производительных силах, о неоднозначности и противоречивости прогресса в разных сферах общественной жизни. Перед человечеством встала задача научиться сочетать изменения в научно-технической, социальной и духовной сферах, чтобы между ними не разрушалась гармония, чтобы бездумное покорение природы и насилие под историей не подвели людей к краю бездны.

Рассмотрение проблемы исторического прогресса следует начать с выявления взаимосвязи прогресса и развития.

Развитие нельзя считать простым синонимом изменения или приравнивать его к прогрессу. Развитие – процесс более сложный, чем изменение или совокупность изменений. Сформулировать понятие развития можно на основе анализа различных типов универсальных связей, выраженных в законах и категориях диалектики. Развитие – это особый тип изменения.

Установление факта совершающихся в предмете изменений еще не свидетельствует об их характере, тенденции. Изменения могут носить количественный характер. Развитие же предполагает рождение нового, изменения качественные. Но и не всякие качественные изменения равнозначны развитию (простое разрушение предмета или циклические процессы с повторением однотипных фаз или просто обратимые изменения типа "вода – пар – вода...").

Понятие развития выделяет из общей массы изменений такие, которые связаны с обновлением системы, с ее внутренним структурным и функциональным изменением, превращением в нечто новое, иное. Развитие – процесс длительных, накапливающихся, необратимых, поступательных изменений сложных системных объектов в достаточно большие интервалы времени (например, эволюция литосферы, экосистем, историческое развитие человеческих сообществ, орудий и навыков труда, НТП и т.д.).

Развитие нельзя понимать как линейный процесс. Так, реальное социально-историческое развитие происходит с постоянными отклонениями в сторону, с возвратами назад, нередки случаи расщепления, дивергенции развивающегося процесса (эволюция приматов) или конвергенции – слияния, синтеза, объединения различных линий развития (формирование крупных наций из различных племен).

Здесь же важно отметить соблюдение принципа историзма, суть которого заключается в рассмотрении объектов как целостных систем, возникших в определенных условиях в результате действия соответствующих причин. Необходимо учитывать не только обусловленность настоящего прошлым, но и развитие самой современности: ведь в настоящем противоборствуют различные тенденции, формируются альтернативные возможности будущего развития. Историзм тесно связан с концепцией детерминации явлений. История – не заданный изначально процесс с заранее предопределенным результатом. Объективные закономерности исторического развития прокладывают себе дорогу не в единственно возможной форме. Их реализация варьируема. И важно учитывать многообразие возможных форм, путей развития.

Наиболее сложным типом развития является история общества, включающая в себя, кроме объективных, также субъективные факторы: взгляды, цели, интересы людей. Это чрезвычайно усложняет характер детерминации общественно-исторических процессов. В реализации исторических перспектив, возможностей участвуют человеческий выбор, идеалы, воля к действию. Теоретическое осмысление исторических процессов требует применения всего комплекса знаний, методов диалектики. В процессах развития сложно и многообразно проявляет себя противоречивый характер изменений. Двумя наиболее общими противоположными по своим характеристикам, разнонаправленными друг от друга, диалектически связанными тенденциями развития являются прогресс и регресс.

Прогресс (от лат. progress – движение вперед, успех) – тип, направление развития, характеризующееся переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. О прогрессе можно говорить применительно к системе в целом, к отдельным ее элементам, к структуре и др. параметрам развивающегося объекта. Понятие прогресса соотносительно с понятием регресса.

Прогресс предполагает такую дифференциацию и интеграцию элементов и связей системы, которая повышает степень ее целостности, ее приспособленность к среде, функциональную эффективность, устойчивость, надежность и обеспечивает высокий потенциал последующего развития. Если же в результате процесса развития уменьшается набор полезных для системы функций, распадаются существовавшие ранее структуры, уменьшается число подсистем, элементов и связей, обеспечивающих существование, устойчивость и жизнедеятельность данной системы, то такой процесс называют регрессом.

^ 15.2. Социальный прогресс и его критерии

Представление о том, что изменения в мире происходят в определенном направлении, возникло в глубокой древности и первоначально было чисто оценочным. В развитии докапиталистических формаций многообразие и острота политических событий сочетались с крайне медленным изменением социально-экономических основ общественной жизни. Для большинства античных авторов история – простая последовательность событий, за которыми стоит нечто неизменное; в целом же она рисуется либо как регрессивный процесс, идущий по нисходящей от древнего "золотого века" (Гесиод, Сенека), либо как циклический круговорот, повторяющий одни и те же стадии (Платон, Аристотель, Полибий). Христианская историософия рассматривает историю как процесс, идущий в определенном направлении, как движение к некоей предустановленной цели, лежащей за рамками действительной истории. Идея исторического прогресса родилась не из христианской эсхатологии, а из ее отрицания. Социальная философия формирующейся буржуазии, отражавшая реальное ускорение общественного развития, была овеяна оптимизмом, уверенностью в том, что "царство разума" лежит не в прошлом, а в будущем. Прежде всего был замечен прогресс в сфере научного познания: уже Ф. Бэкон и Р. Декарт учили, что не нужно оглядываться на древних, что научное познание мира идет вперед. Затем идея прогресса распространяется и на сферу социальных отношений (А. Тюрго, М. Кондорсе).

Просветительские теории прогресса обосновали ломку феодальных отношений, на их основе складывались многочисленные системы утопического социализма. Но рационалистическим теориям прогресса был чужд историзм. Прогресс общества в теориях просветителей имел телеологический характер, они возводили в ранг конечной цели истории преходящие идеалы и иллюзии буржуазии. Вместе с тем уже Дж. Вико и особенно Ж. Руссо указывали на противоречивый характер исторического развития. Романтическая историография начала XIX в. в противовес рационализму просветителей выдвинула идею медленной органической эволюции, не допускающей вмешательства извне, и тезис об индивидуальности и несравнимости исторических эпох. Однако этот историзм был односторонне обращен в прошлое и часто выступал в роли апологии архаических отношений. Более глубокую трактовку прогресса дал Гегель, выступив как против просветительского пренебрежения к прошлому, так и против ложного историзма романтической "исторической школы". Однако, понимая исторический прогресс как саморазвитие мирового духа, Гегель не мог объяснить переход от одной ступени общественного развития к другой. Его философия истории превращается в теодицею, оправдание бога в истории.

Диалектический материализм выработал принципиально иной подход к этой проблеме, выдвинул и обосновал объективный критерий прогресса. Прогресс не есть какая-то самостоятельная сущность или трансцендентная цель исторического развития. Понятие прогресса имеет смысл лишь применительно к определенному историческому процессу или явлению в строго определенной системе отсчета. Цели, стремления и идеалы, в свете которых люди оценивают историческое развитие, сами меняются в ходе истории, поэтому такие оценки часто страдают субъективностью, неисторичностью. Общая тенденция исторического развития – переход от систем с преобладанием естественной детерминации к системам с преобладанием социально-исторической детерминации, в основе чего лежит развитие производительных сил. Более высокому уровню развития производительных сил соответствуют и более сложные формы производственных отношений и общественной организации в целом, повышение роли субъективного фактора. Степень овладения обществом стихийными силами природы, выражающаяся в росте производительности труда, и степень освобождения людей из-под гнета стихийных общественных сил, социально-политического неравенства и духовной неразвитости – вот наиболее общие критерии исторического прогресса. В свете указанного критерия общественно-экономические формации представляют собой закономерные стадии поступательного развития человечества. Но процесс этот противоречив, а типы и темпы его различны. Отсюда и рост социального пессимизма, многочисленные философские и социологические теории ХХ в., прямо или косвенно отрицающие прогресс и предлагающие заменить это понятие либо идеей циклического круговорота (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин), либо "нейтральным" понятием "социального изменения". Широкое распространение получают также различные концепции "конца истории" и пессимистические антиутопии. В этом же духе интерпретируются многие глобальные проблемы современности – экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая, сырьевая, угроза ядерной войны, сохранение психического и физиологического здоровья населения.

В заключение отметим, что применение критериев общественного прогресса при исследовании развития общества должно носить комплексный характер и не в отношении экономической, социальной, политической или духовной сфер общества, а в целом, т.е. все сферы рассматриваются как части единого целого, как подсистемы единой общественной системы, имеющей свою историю.

8 Вопрос. Управление планетарным сообществом (над- и меж- государственные структуры) как глобальная проблема.

9. Вопрос. Мировая рыночная экономика ( и ее управленческая структура) как глобальная проблема

СОВРЕМЕННОЕ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Предмет курса «Внешнеэкономическая деятельность» составляет современное мировое хозяйство (мировая экономика), развивающиеся в его рамках международные экономические отношения в их сложной и противоречивой взаимосвязи и взаимодействии, и конкретные формы, методы и средства современного международного бизнеса.

Наш анализ мы начинаем с рассмотрения сущности, общих черт и характеристик современного мирового хозяйства. На протяжении XX в. шел процесс кординального изменения мировой экономики, в ней появились новые черты и особенности, главной из которых к началу XXI в. стала глобализация всех сторон общественной жизни (экономической, политической, социальной, духовной).

1.1. Понятие мирового хозяйства. Его основные субъекты

По мере своего развития рыночное хозяйство выходит за национальные границы и приобретает черты интернационализации хозяйственной жизни, выражающейся в постоянном возрастании взаимосвязи и в заимозависимости разных стран и регионов мира, хозяйствующих субъектов различного уровня — от малых предприятий до крупнейших международных корпораций. Предпринимавшиеся в некоторых странах мира в отдельные периоды попытки замкнутого, автаркического развития к успехам в экономической области не привели. Бесспорным фактом современного развития мира становится нарастание экономической целостности, глобализация мировой экономики.

Интернационализация хозяйственной жизни протекает в сложных и противоречивых формах: тенденции усиления взаимосвязи и взаимообусловленности хозяйствующих субъектов в ходе экономического развития сопровождаются и противоположно направленными тенденциями распада национальных государств и их союзов, сокращения и даже разрывом связей между государствами (нередко по политическим причинам).

5

Каковы же основные формы проявления интернационализации хозяйственной жизни ?

1. Прежде всего — это выход собственно экономических проблем развития за рамки отдельных государств, когда их решение становится возможным либо на региональном уровне, либо в нем должно принимать участие все мировое сообщество. В общей совокупности таких проблем выделяются глобальные проблемы современности (экологическая, топливно-сырьевая и энергетическая, демографическая, продовольственная, экономического неравенства и нищеты).

2. В течение длительного периода сформировались крупномасштабные потоки международной торговли товарами и услугами.

3. Значительные масштабы приобрела международная миграция рабочей силы, идет становление мирового рынка рабочей силы.

4. По мере углубления международного разделения труда начинают функционировать системы международного производства, в рамках которых взаимодействуют на постоянной основе производственные предприятия, научно-технические, внедренческие, сбытовые организации различных стран.

5. Все более развитыми становятся транспортная инфраструктура и инфраструктура связи (коммуникационная инфраструктура) мирового хозяйства.

6. К концу XX в. сформировались элементы единого мирового информационного пространства, более тесно связывающего между собой все страны мира.

7. Проявляются тенденции целостности финансовой системы современного мира, происходят сближение в валютно-кредитной области и развитие интеграционных процессов в данной сфере на региональном уровне.

В результате развертывания процесса интернационализации хозяйственной жизни формируется и развивается мировое хозяйство — система национальных хозяйств (национально-государственных экономических структур) и транснациональных структур, многоукладное и многомерное экономическое пространство, в рамках которого на основе объективных экономических закономерностей интернационализации хозяйственной жизни осуществляется взаимодействие различных хозяйствующих субъектов.

Исходя из данного определения можно выделить основные черты мирового хозяйства:

• наличие объективных закономерностей интернационализации развития рыночного хозяйства;

• многоукладность и многомерность (многоуровневость) хозяйства, в рамках которого взаимодействуют между собой хозяйствующие субъекты различного уровня.

6

Множественность субъектов мирового хозяйства и их взаимодействие на основе собственных экономических интересов ведет к тому, что в мировом хозяйстве сосуществуют две тенденции:

1) к гармоничному взаимодействию;

2) к обострению конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами.

К основным субъектам мирового хозяйства относятся:

• государства (развитые страны с рыночной экономикой, развивающиеся страны с рыночной экономикой, страны с переходной экономикой);

• международные организации различного уровня и международные финансовые центры;

• национальные предприятия (компании) различного уровня — от малого бизнеса до наиболее крупных;

• транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ), капитал которых инвестирован (вложен) в экономику многих стран мира и которые оперируют на экономическом пространстве различных государств, регионов и в мировом хозяйстве в целом;

• физические лица (индивидуалы), деятельность которых нередко оказывает значительное воздействие на те или иные процессы, протекающие в мировом хозяйстве.

Остановимся более подробно на отдельных видах субъектов современного мирового хозяйства.

Государства — субъекты мирового хозяйства.

В соответствии с типологией Организации Объединенных Наций (ООН) все государства мира подразделяются на три основные группы:

1) развитые страны с рыночной экономикой;

2) развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой;

3) страны с переходной экономикой.

В качестве основного критерия отнесения страны к той или иной группе выступает тип ее экономики (является ли она рыночной или переходной), а также уровень ее социально-экономического развития (он определяется прежде всего величиной валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, его отраслевой структурой, уровнем и качеством жизни населения страны).

В первую из названных групп входят страны с рыночной экономикой и высоким уровнем социально-экономического развития: с ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) не менее 12 тыс. долл. Международный валютный фонд (МВФ) относит к этой группе страны Западной Европы, а также США, Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию, Республику Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань и Израиль; ООН добавляет к этой группе также Южно-Африканскую Республику;

7

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) включает сюда еще Турцию и Мексику. Таким образом, в состав группы развитых стран с рыночной экономикой в 2000 г. входили около 30 стран мира.

Развитые страны с рыночной экономикой являются ведущей группой стран в современном мировом хозяйстве и определяют основные тенденции, направления и механизм его развития. Значительная роль при этом отводится 7 экономически наиболее мощным и политически наиболее влиятельным странам — «большой семерке» (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия). Эти же государства выступают как главная сила и в ведущих интеграционных объединениях мира — в Европейском Союзе (ЕС) и Северо-Американской зоне свободной торговли (НАФТА).

Наиболее представительной является вторая группа, объединяющая более 130 государств — развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой. В нее входят большинство стран Азии, Африки, Океании, Латинской Америки, а также Мальта и республики бывшей федеративной Югославии. По своей структуре эта группа весьма неоднородна — в ее состав входят как относительно экономически развитые страны (так называемые «новые индустриальные страны» или «страны догоняющего развития»), так и страны со средним (для данной группы стран) уровнем экономического развития, а также наименее развитые страны, которые вместе взятые нередко определяют как «периферию» современного мирового хозяйства (более 40 стран).

Внутри группы развивающихся стран и территорий постоянно идет процесс дифференциации. С одной стороны, некоторые из новых индустриальных стран, например Мексика и Республика Корея, достигли такого высокого уровня развития, что были приняты в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которой наиболее широко представлены все ведущие развитые страны с рыночной экономикой, тем самым формально изменился и статус этих двух государств. С другой стороны, в подгруппе наименее развитых стран происходит усиление отставания некоторых из ее участников даже от средних показателей группы развивающихся стран в целом.

Кроме того, в связи с большим разнообразием развивающихся стран в современном мировом хозяйстве принято различать их помимо указанной классификации и по географическим признакам (регионам мира), и по другим аналитическим критериям: например, по основному экспортному товару (страны — экспортеры топлива и нетопливных товаров), финансовым критериям (страны — чистые кредиторы: Кувейт, Ливия, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты), страны— чистые должники (более 120 стран).

8

Третья группа — страны с переходной экономикой. К ней относятся страны Центральной и Восточной Европы, бывшие республики СССР (в том числе и Россия). Следует отметить, что некоторые страны данной группы (Чехия, Польша) в последние годы были приняты в состав ОЭСР, что повысило их статус.

Помимо рассмотренной классификации проводится деление и по уровню доходов, которое имеет существенный характер, поскольку в зависимости от отнесения страны к той или иной группе она может (или не может) получить доступ к льготному финансированию, получению безвозмездной помощи от развитых стран, льготных кредитов от международных организаций.

По классификации Международного банка реконструкции и развития (МБРР) выделяются следующие группы стран по уровню доходов:

1) страны с низким уровнем доходов;

2) страны с доходами ниже среднего уровня;

3) страны с доходами выше среднего уровня;

4) страны с высоким уровнем доходов.

Второй группой субъектов современного мирового хозяйства являются международные организации и международные финансовые центры. К ним можно отнести прежде всего ООН и ее институты, МВФ и группу Всемирного банка (МБРР), Всемирную торговую организацию (ВТО), контролирующую более 90 % современной международной торговли, региональные международные организации (например, ЕС, НАФТА), действующее на территории бывшего СССР Содружество Независимых Государств (СНГ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и др.

Значительной по масштабам является деятельность международных финансовых центров (альянсов). В последние 20 лет XX в. межстрановые (трансграничные) финансовые потоки возрастали в 4 раза быстрее международной торговли товарами. По оценкам МВФ, в конце XX в. 5 —6 спекулятивных финансовых фондов были способны мобилизовать до 900 млрд долл., что могло разрушить валютно-финансовую систему той или иной страны.

Субъектами мирового хозяйства являются и национальные предприятия (компании) различного уровня — от предприятий малого бизнеса до самых крупных предприятий, функционирующих в сфере внешнеэкономических связей. При этом формы их участия в международных экономических отношениях могут быть самыми разными — от традиционной международной торговли до комплексных форм инвестиционного, информационного, научно-технического, производственного сотрудничества.

Огромное значение в современном мировом хозяйстве отводят ТНК, которых к концу XX в. насчитывалось 55 тыс. с примерно 500 тыс. филиалов в различных странах мира, но наиболее

9

мощными из них с глобальными масштабами деятельности являются приблизительно 10 % таких корпораций.

К субъектам мирового хозяйства, роль которых нередко не замечается, следует отнести и физических лиц (индивидуалов), обороты внешнеэкономической деятельности которых нередко приуменьшают, а между тем есть немало примеров, когда масштабы совершаемых ими операций в итоге оказываются огромными (например, явление, характерное для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, — «челноки», масштабы экспортно-импортных операций которых нередко занимают весьма значительную долю во внешней торговле).

В целом же современное мировое хозяйство представляет собой очень сложную, мозаичную картину. Карта современного мира, представленная страновой структурой (политическая карта мира), становится иной, если взглянуть на нее с позиций охвата мирового хозяйства ведущими транснациональными корпорациями (особенно корпорациями глобального масштаба). Некоторые современные ученые предлагают посмотреть на мировое хозяйство и с национально-этнических позиций. Тогда, например, мы увидим такое явление, как «большая китайская экономика», с национально-этнической точки зрения представленная не только Китайской Народной Республикой, но и интегрирующимися в нее Гонконгом и Макао, а также Тайванем и многочисленной китайской диаспорой за рубежом (так называемые китайцы-хуацяо).

1.2. Международное разделение труда и международные экономические отношения

Материальной основой системы мирового хозяйства является международное разделение труда, сущность которого проявляется в единстве двух составляющих — расчленения процесса производства (его международная специализация) и объединения (международная кооперация производства). Таким образом, формами проявления международного разделения труда выступают международная специализация и кооперация производства (МСКП).

Международная специализация производства — такая форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли, отдельные технологические процессы ориентированы на выпуск продукции сверх внутренних потребностей данной страны для реализации на международном рынке. При этом развивается специализация по отдельным видам продукции, элементам, ее составляющим, и по стадиям производства на определенной территории, в отдельных странах, на конкретных предприятиях.

К основным видам международной специализации относятся предметная (производство отдельных продуктов), подетальная и

10

поузловая (производство частей и компонентов конечной продукции) и технологическая (осуществление отдельных операций и технологических процессов). Развитие международной специализации производства (особенно подетальней, поузловой и технологической) сопровождается выработкой разнообразных форм международной кооперации производства, принявшей в конце XX в. значительные масштабы.

В основе процессов международной специализации и кооперации производства лежит научно-технический прогресс (НТП). Одной из характерных тенденций развития международного разделения труда на рубеже XX—XXI вв. стала интеллектуализация международного обмена. Это проявляется не только в форме резко возросшего прямого сотрудничества в информационной подсистеме мирового хозяйства, обмене и торговле научно-техническими знаниями (продуктами), патентами, лицензиями и «ноу-хау», но и в изменении характера международных хозяйственных связей, которые все больше основываются на реализации в производстве достижений НТП.

Усилившееся воздействие на изменения в направлениях и формах развития международного разделения труда оказывают крупнейшие ТНК и сформированные ими транснациональные воспроизводственные комплексы (ТВК), работающие в едином режиме, заданном транснациональными технологическими системами. При этом технологическое единство предприятий различных стран, входящих в состав таких ТВК, в ряде случаев дополняется единством финансовым и организационным.

Факторами эффективного развития МСКП в рамках транснациональных воспроизводственных комплексов являются:

• технологический прогресс, позволяющий углублять расчленение производственного процесса в обрабатывающей промышленности;

• развитие транспортных систем ТВК, что снижает транспортные издержки;

• развитие управленческих технологий, позволяющее оперативно и эффективно контролировать деятельность географически удаленных друг от друга производственных единиц ТВК;

• развитие информационных технологий, которое дает возможность максимально упростить и удешевить передачу больших объемов информации и таким образом не только контролировать территориально разъединенные производственные цепочки, но и оперативно приспосабливать производство к требованиям конкретного рынка. Считая последнее обстоятельство особенно важным, эксперты ЮНКТАД полагают, что революция в области информационных технологий позволяет транснациональным корпорациям выйти за рамки «эффекта масштаба» и воспользоваться «эффектом простора действий». Иными словами, ТНК в этом случае могут

11

комбинировать крупномасштабное производство со специализированным производством, в том числе и выпуск продукции малыми сериями, ориентирующимся на потребности конкретного рынка.

В процессе своей деятельности субъекты мирового хозяйства вступают в определенные отношения — международные экономические отношения (МЭО), которые представляют собой систему хозяйственных связей между экономиками отдельных стран, различными хозяйствующими субъектами, а также международными экономическими организациями и финансовыми центрами.

К основным формам МЭО относятся:

• международная торговля товарами;

• международная торговля услугами;

• международная специализация и кооперация производства;

• международное научно-техническое сотрудничество и обмен научно-техническими достижениями;

• международное движение капитала, международные валют-но-кредитные и финансовые отношения;

• международное движение рабочей силы;

• международный информационный обмен;

• деятельность международных экономических организаций и их сотрудничество в решении глобальных проблем.

Одной из самых старых, традиционных форм международных экономических отношений является международная торговля товарами, зародившаяся много столетий назад в древних цивилизациях и государствах мира и с течением времени дополнявшаяся другими формами МЭО, многие из которых получили свое развитие уже в XX в.

В современных условиях различные формы МЭО тесно взаимосвязаны и активно взаимодействуют между собой, что позволяет рассматривать их как систему: к концу XX в. примерно 80 % внешнеторговых операций осуществлялось на кредитной основе; международная торговля товарами часто теснейшим образом связана с послепродажным обслуживанием, т. е. с международным обменом услугами; в основе международной торговли товарами и услугами нередко лежит международное сотрудничество в научно-технической и инвестиционной сферах, а также МСКП; наконец, всю систему МЭО пронизывает активный и постоянно расширяющийся международный информационный обмен.

1.3. Глобализация мирового хозяйства

Одновременно с ростом взаимосвязанности, системности современных международных экономических отношений растет и масштабность тех связей, которые реализуются в системе МЭО сначала на региональном (в масштабах нескольких стран), а затем и общемировом глобальном уровне.

12

Глобализация мировой экономики тесно связана с ее либерализацией, когда все более свободной становится международная миграция («перетекание») из страны в страну товаров, услуг, рабочей силы и капитала. На основе уменьшения и даже исчезновения различных административных, юридических, экономических, технологических барьеров большинство стран мира «стягиваются» действующими в мировом хозяйстве центростремительными силами в единое экономическое целое уже в планетарном масштабе.

Определяющую роль в этих процессах играет формирование глобальной (общемировой) информационной системы. При этом происходит стирание границ между различными технологиями связи и компьютерными технологиями, они все больше срастаются в единую и целостную информационную систему.

Глобализация мировой экономики связана и с необходимостью решения ряда выявившихся в последней трети XX в. общемировых социально-экономических и научно-технических проблем — глобальных проблем современности, к которым помимо уже отмеченных традиционных можно добавить и приобретающую всемирный характер проблему финансовых кризисов.

Вместе взятые процессы нарастания масштабности связей, реализуемых международными экономическими отношениями, усиления системности самих МЭО и взаимозависимости их основных субъектов во взаимообусловленности с решением глобальных проблем человечества образуют явление, которое можно определить как глобализацию мировой экономики. Таким образом, глобализация представляет собой высшую стадию процесса интернационализации экономической жизни, когда черты целостности мирового хозяйства, взаимосвязанности всех его элементов проявляются на глобальном, общепланетарном уровне. К началу XXI в. уже сформировались определенные элементы глобальной экономики (хотя разные страны и разные сегменты мировой экономики вовлечены в нее в неодинаковой степени).

В принципе понятие «глобализация» носит широкий и во многом универсальный характер. Поэтому его различные аспекты являются объектом изучения многих областей знаний. Например, представители технических наук рассматривают такое понятие, как «техноглобализм», проявляющийся в слиянии возникающих в отдельных странах нововведений и новых технологий в единый комплекс технических знаний, по существу глобальных технологических макросистем в сферах связи, телекоммуникаций, транспорта, промышленного производства и т. д.

Социологи и философы связывают понятие «глобализация» с тенденциями сближения образа жизни людей разных стран и регионов в результате универсализации культуры и человеческих ценностей. Процессы глобализации протекают и в политике (в том числе и в военно-политической области), что по-новому ставит

13

вопрос о месте и роли наиболее авторитетных международных институтов (прежде всего ООН).

Наиболее динамично процесс глобализации идет в экономической области, что неизбежно находит свое проявление в широком круге противоречий в системе международных экономических отношений:

• между странами и (или) группами стран современного мира — например, противоречия между группой ведущих развитых стран с рыночной экономикой (страны так называемого золотого миллиарда), которые получают максимальный экономический эффект от глобализации («глобальный выигрыш»), и остальными странами, прежде всего наименее развитыми; противоречия внутри самой группы ведущих стран мира, появление в ней новых государств (например, Китая, Индии);

• между странами (или группами стран) и соответствующими международными институтами (например, МВФ или ВТО);

• между отдельными странами, с одной стороны, и транснациональными корпорациями, транснациональными банками и мировыми финансовыми центрами (МФЦ) — с другой;

• противоречия между самими крупнейшими центрами (ТНК, ТНБ и МФЦ).

Перечисленные противоречия проявляются практически во всех формах МЭО — от торговли товарами и услугами до информационного бизнеса.

Таким образом, конкурентная борьба выходит на качественно новый — глобальный — уровень, а ее цель — глобальный выигрыш (основная часть совокупного мирового дохода). «Правила игры» в этой формирующейся глобальной экономике определяются в результате взаимодействия трех основных сил:

• глобализирующегося капитала (ТНК + ТНБ + МФЦ);

• ведущих стран современного мира и их группировок;

• наиболее авторитетных международных экономических организаций (МВФ, Всемирный банк, ВТО).

В связи с этим особое значение приобретает вопрос о месте России в глобализирующейся мировой экономике, осуществлении ею продуманной и целенаправленной, основанной на национальных экономических интересах внешнеэкономической политики.

Глобальные проблемы в современной мировой экономики

Развитие мировой экономики, начиная с последней четверти XX века, складываются под растущим влиянием глобальных или общемировых проблем.

Глобальные проблемы в мировой экономике имеют ряд общих признаков (критериев):

1) носят общемировой характер, т.е. затрагивают интересы всего человечества или большей части человечества (касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов и социальных слоев)П;

2) угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и дальнейшим развитием производительных сил;

3) нуждаются в сложном и неотложном решении;

4) взаимосвязаны между собой;

5) требуют для своего решения совместных действий всего мирового сообщества.

В экономической литературе сложилась следующая классификация глобальных проблем:

1) Политические и социально-экономические проблемы:

- сохранение мира и предотвращение ядерной войны;

- ограничение гонки вооружений;

- устойчивость развития мирового сообщества.

2) Проблемы, связанные с природно-экономическим развитием:

- экологическая;

- энергетическая;

- сырьевая;

- продовольственная;

- проблема Мирового океана.

3) Социальные проблемы:

- межнациональные конфликты;

- проблема бедности;

- проблема демографии;

- проблема культуры;

- проблема образования;

- проблема здравоохранения.

4) Смешанные проблемы, возникновение и нерешенность которых таит угрозу массовой гибели людей:

- военные и региональные конфликты;

- преступность;

- техногенные катастрофы;

- стихийные бедствия.

5) Научные проблемы:

- освоение космического пространства;

- долгосрочное прогнозирование в различных областях.

К основным глобальным проблемам мирового развития в настоящее время относят следующие:

1) проблема преодоления бедности и отсталости;

2) проблема мира, разоружения, предотвращения мировой ядерной войны (проблема мира и демилитаризации);

3) продовольственная проблема;

4) проблема природных ресурсов (2 проблемы – энергетическая и сырьевая);

5) экологическая проблема;

6) демографическая проблема;

7) проблема устойчивого развития;

8) проблема развития человеческого потенциала;

9) проблема освоения и использования Мирового океана;

10) проблема освоения и использования космоса.

Впервые внимание на возникновение глобальных проблем было обращено в начале 1970-х гг. в первом докладе Римскому клубу «Пределы роста», где выдвигались вопросы заражения окружающей среды в виду беспредельного использования ресурсов планеты.

Если в 60-70-е гг. главной оставалась проблема предотвращении мировой ядерной войны, то сейчас на первое место одни специалисты выдвигают экологическую, вторые – демографическую и третьи – проблему преодоления бедности и отсталости

Вопрос установления приоритетности глобальных проблем имеет не только научное, но и важное практическое значение. По оценкам, проводившимся в различных исследовательских центрах, ежегодные затраты человечества на решение глобальных проблем должны составлять не менее 1 трлн. евро, т.е. около 3 % мирового ВВП (по ППС). Отсюда важное значение приобретают рейтинг той или иной проблемы и финансирование ее решения в соответствии с рейтингом.

В Интернете помещены интересные данные о «глобальной деревне»:

^ Если сократить все человечество до деревни в сто жителей, принимая во внимание все пропорциональные соотношения, вот так будет выглядеть население этой деревни:

- 57 азиатов;

- 21 европеец;

- 14 американцев (северных и южных);

- 8 африканцев;

- 52 будут женщинами;

- 48 мужчинами;

- 70 не белыми;

- 30 белыми;

- 89 гетеросексуальными;

- 11 гомосексуальными;

- 6 человек будут владеть 59% всего мирового богатства и все будут из США;

- у 80 не будет достаточных жилищных условий;

- 70 будут неграмотными;

- 50 будут недоедать;

- 1 умрет;

- 2 родятся;

- у 1 (только у одного) будет компьютер;

- 1 (только 1) будет иметь высшее образование.

Если сегодня с утра вы проснулись здоровым, то вы счастливее, чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.

^ Если вы никогда не переживали войну, одиночество тюремного заключения, агонию пыток или голод, вы счастливее, чем 500 млн. человек в этом мире.

Если вы можете пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти, вы счастливее, чем 3 млн. человек в этом мире.

^ Если в вашем холодильнике есть еда, вы одеты, у вас есть крыша над головой и постель, вы богаче, чем 75% людей в этом мире.

Если у вас есть счет в банке. деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, вы принадлежите к 8% обеспеченных людей в этом мире.

Проблема преодоления бедности и отсталости

(решением данной проблемы занимается ООН)

Проблема характерна для развивающихся стран.

Бедность – это крайняя степень ограничения возможностей человека вести достойный, принятый в данном обществе и желательный для человека образ жизни.

Один миллиард человек живет в крайней бедности и нищете. Население развивающихся стран тратит на продукты питания в среднем 90% всех своих доходов (американская семья - 20% ).

¼ населения Бразилии, 1/3 Нигерии , ½ Индии потребляют товаров и услуг менее чем на 1 долл. В день

более 1 млрд. чел. живут без чистой воды

в начале 21 века 5 тыс. детей ежедневно умирает из-за нехватки чистой воды

2,6 млрд. (1/2 развивающегося мира ) не имеет доступ к канализации

В Эфиопии военный бюджет в 10 раз больше чем расходы на водоснабжение и канализацию. Пакистан тратит на оружие в 47 раз больше чем на сточные трубы и чистую воду(средний европеец использует 200 л. Воды в день, американец – 400 л., а в Африке – 20 литров)

Доля неграмотных среди населения старше 15 лет составляет в Бразилии 17%, Нигерии 43%, в Индии 48%

Развивающиеся страны живут за счет предоставления финансовой помощи, но эффективность этих потоков сводится на нет из-за коррумпированности, простого воровства и неэффективности национальной политики

За чертой бедности на данный момент живут:

40% россиян

20% израильтян

65% палестинцев

12,3% американцев

8% вьетнамцев

25% украинцев

34,6% армян

19,9% испанцев

72% молдаван

Доля населения за международной чертой бедности (в 1 долл. США на человека в день по регионам, % от населения страны):

- Африка южнее Сахары 46%;

- Южная Азия 40%;

- Южная и Центральная Америка 16%;

- Восточная Азия 15%

- Восточная Европа 5%;

- Ближний Восток и Северная Африка 2%;

- Беларусь 2%.

«Порочный круг бедности»:

Пути преодоления бедности и отсталости:

1) Большинство экономистов сходится в том, что определяющее значение в решении проблемы бедности и отсталости имеет разработка в развивающихся странах эффективных национальных стратегий развития, опирающихся на внутренние экономические ресурсы внутреннего подхода: создание современной экономики и достижение устойчивого экономического роста (индустриализация и постиндустриализация, либерализация хозяйственной жизни и преобразование аграрных отношений, улучшение системы здравоохранения, смягчение неравенства, проведение рациональной демографической политики, стимулирование решения проблем занятости).

2) Многие развивающиеся страны (особенно наименее развитые) не могут полностью изменить свое положение без международного содействия решению проблемы отсталости: линия официальной помощи развития со стороны ПРС в виде предоставления финансовых ресурсов, прямые и портфельные привлекаемые частные инвестиции и банковские займы.

Проблема разрыва между уровнями ПРС и РС

Главная проблема – в разрыве между уровнями развития ПРС и РС. Этот разрыв постоянно меняется в сторону более динамического роста РС и появлению среди них относительно благополучных. Однако это не мешает проявлению неравенства в мировом масштабе: на долю беднейшей 1/5 населения мира приходилось в конце 20в. 1,4% мирового ВВП, а на долю богатейшей 1/5 – 84,7%.

Половина взрослого населения планеты не умеет читать и писать; каждый пятый человек голодает или недоедает, а каждый шестой не имеет соответствующего жилища, каждый четвертый испытывает недостаток в безопасной питьевой воде, каждый третий не получает медицинской помощи и не имеет топлива для обогрева. Сохранение такого положения рано или поздно вызовет протесты и конфликты различных масштабов, в том числе и глобальные.

Проблема мира и демилитаризации

Официальное начало ядерной эры – 6 августа 1945 г. когда была сброшена атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки

В настоящее время существует 5 признанных ядерных держав мира (США, Россия, КНР, Англия, Франция). О наличии ядерного оружия также заявляют Индия и Пакистан (КНДР и Израиль)

В 1968 г. подписан договор о нераспространение ядерного оружия (в настоящее время объединяет 188 стран)

Ядерный арсенал США: 9962 ядерных боеголовки (5735 в полной готовности), хранятся в 12 штатах и 6 государствах (Бельгия, Италия, Великобритания, Нидерланды, Турция)

В России более 5000 ядерных боеголовок (в 1985 – 90 гг. было свыше 40 тыс. боеголовок).

Накопленного ядерного арсенала достаточно для биологического опустошения 20 млн. кв. км. территории планеты.

Является одной из важнейших на протяжении существования человечества. ВПК многих стран расходуют колоссальные средства на производство оружия и проведение научных исследований в этой сфере. Огромную опасность представляет собой соперничество в развитии ядерного, химического и бактериологического оружия. Испытание этого оружия связано с риском случайного или несанкционированного его использования.

Благодаря усилиям со стороны мирового сообщества были предприняты меры по запрещению его испытаний, по ограничению мощности; по запрещению и уничтожению химического и бактериологического оружия. Это снизило опасность глобальных конфликтов, но не снимает глобальную проблему предотвращения.

Пути преодоления проблемы:

- конверсия (перевод военного производства на выпуск гражданской продукции)

- новые приоритеты поддержания мира: охрана границ, миротворческие процессы; борьба с международным терроризмом

Продовольственная проблема

Мировую продовольственную проблему называют одной из главных нерешенных проблем XX.

Каждый день на Земле около 24 000 человек умирают от голода и от различных заболеваний, вызванных длительным голоданием. 75% из этого количества - это дети в возрасте до 5 лет. В слаборазвитых странах в возрасте до 5 лет умирает в итоге каждый десятый ребенок. При этом неурожаи и военные действия являются причиной голодной смерти населения всего лишь на 10%, а большая часть смертей вызвана постоянным недоеданием.

Наиболее остро проблема дефицита продуктов питания стоит во многих РС (к ним по статистике ООН относится и ряд постсоциалистических государств).

Другим важным аспектом продовольственной проблемы является несбалансированность питания. Душевое потребление наиболее важных видов продовольствия находится значительно ниже медицинских норм, рекомендуемых для полноценного питания (в частности в РФ).

За последние 50 лет в производстве продовольствия достигнут существенный прогресс – численность недоедающих и голодающих сократилась почти вдвое.

Пути преодоления проблемы:

Для решение проблемы голода нужно утроить производство продуктов питания. Необходимо развитие биотехнологий, изменение аграрных отношений, увеличение объемов льготных кредитов РС, расширение роли Международного чрезвычайного фонда в рамках мировой продовольственной программы.

- мировая торговля продовольствием

- протекционизм в торговле продовольствием

- ВТО и международная торговля продовольствием

Проблема природных ресурсов

-Энергетическая и мировые энергетические кризисы

-Сырьевые проблемы

Энергетика и сырье распределены в мире неравномерно, часть из них ограничена, их производство и потребление подвержены колебаниям. Увеличение доли добычи полезных ископаемых ведет к загрязнению окружающей среды. Перед обществом стоят глобальные проблемы по обеспечению потребностей новыми источниками энергии.

Об энергетически сырьевой проблема как глобальной заговорили после энергетического кризиса 1972-73 гг. когда государства ОПЕК, когда одновременно повысили цены на нефть в 10 раз - мировой нефтяной шок. Сегодня человечество получает 90% энергии за счет теплоты сгорания топлива (нефти, газа, угля).

Объем доказанных запасов нефти в мире составляет 161,9 млрд т. По данным американского Управления энергетической информации, крупнейшими доказанными ресурсам нефти обладают:

Саудовская Аравия - 264,3 млрд. баррелей.

Канада – 178,8 млрд. баррелей.

Иран – 132,5 млрд. баррелей.

Ирак – 115 млрд. баррелей.

Кувейт - 101 млрд. млрд. баррелей.

Венесуэла – 87,621 млрд. баррелей (планируется, что в 2007 году доказанные извлекаемые запасы нефти Венесуэлы увеличатся на 50 млрд. баррелей за счет международной сертификации месторождений тяжелой и сверхтяжелой нефти в поясе реки Ориноко).

Россия - 60 млрд. баррелей.

Всего на Ближний Восток приходится 63,3% запасов нефти, на Европу и Центральную Азию - 9,2% (из них 6%, или 69,1 млрд. баррелей запасов находятся в России). Африке принадлежит 8,9% нефтяных запасов, Латинской и Центральной Америке - 8,9%, Северной Америке - 5,5%, Юго-Восточной Азии и Океании - 4,2% всех мировых запасов нефти.

Всего в мире объем доказанных запасов нефти составляет 161,9 млрд. тонн (1188,6 трлн. баррелей) нефти.

По данным компании British Petrolium, обнародованным три года назад, разведанные запасы нефти в мире оцениваются в 1,15 трлн. баррелей, что может обеспечить ее добычу в течение 41 года.

По прогнозу ОПЕК, в 2025 году доля потребления нефти будет составлять 37 процентов в общем объеме расходов энергии, чуть снизившись с нынешнего 40-процентного уровня. По прогнозу ОПЕК, в 2025 году ежедневное потребление нефти в мире возрастет на 38 млн. баррелей и достигнет 115 млн. баррелей. 75 процентов роста потребления нефти будет приходиться на развивающиеся, прежде всего, азиатские страны.

По данным BP, газа хватит на 60 лет. В этой связи Россия называется как обладатель одного из крупнейших запасов газа. На ее долю приходится 26,7% из 175780 млрд. кубометров газа, накопленных в 2003 году. Второе место в этом списке занимает Иран (15,21%), третье - Катар (14,7%).

^ Альтернативные источники энергии:

биодизельное топливо (так, бразильцы производят добавляемый в бензин этанол из сахарного тростника, японцы - из риса, североамериканцы - из кукурузы,

а в Саудовской Аравии этанол решили добывать из фиников)

водородная энергия(если 20 век можно назвать нефтяным, то 21 век может стать водородным. Открытие дешевого и эффективного электролиза воды может сделать водород – господствующим энергоносителем

энергия ветра – самый экономный источник. В Дании – 4 тыс. ветроустановок (5 % всей электроэнергии в стране)

энергия солнца

геотермальная энергия – использование перегретого пара вулканический областей (Исландия использует с 1943 г, также действуют в США, Италии, Японии - всего 188 геотермальных станций в мире)

приливная энергия морских волн (в мире только две приливные станции в России – Кислогубская, во Франции - в устье Гаронны)

Пути решения проблемы:

Должен быть осуществлен переход к ресурсосберегающей модели и альтернатива сырья

Экологическая проблема

-нерациональное использование ресурсов (Россия занимает 1ое место в мире по запасам леса)

-проблема отходов (нашу цивилизацию называют «мусорной»): решение утилизация мусора – административный принцип (штрафы) и экономический принцип (льготы).

РС ежегодно расходуют 1,7% ВВП на экологические нужды, а величина ущерба от загрязнения окружающей среды равна 6%.

примеры: В 1986 г. в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглись 17 стран (7 млн. чел. пострадали)

В 1989 г. Карабаш признана самой черной точкой планеты по решению ООН.

^ Треть уральский рек лишена биологической жизни

Загрязнение окружающей среды происходит отходами твердыми, жидкими, газообразными.

А) В 2005 г. объем промышленных отходов превысил 12 млрд. Долл., увеличившись за 30 лет в 3 раза. В целом, на душу населения они особенно велики в России, США и Японии.

Б) Жидкими отходами загрязняется прежде всего гидросфера. Проблема загрязнения мирового океана.

Ресурсы мирового океана: 2/3 поверхности планеты покрыты морями и океанами (запасы морской воды составляют – 96,5 % всего объема гидросферы). Мировой океан ежегодно дает до 20% белковой пищи. По данным ООН в мировой океан ежегодно попадает 50 тыс. тонн пестицидов, 5 тыс. тонн ртути, 10 млн. тонн нефти и др. загрязнители. Продолжается практика захоронения ядовитых отходов - дампинг. Особенно угрожающая обстановка сложилась в Каспийском и Желтом море.

10 Вопрос. Цивилизационный процесс второй половины 20 – начала 21 веков: проблема идентификации.

В современном социогуманитарном знании проблема цивилизационной идентичности актуальна в контекстах плюрализма локальных цивилизаций, цивилизационного дуализма современности (т.е. концепции противостояния западной и восточной цивилизаций), мондиализма (т.е. концепции единой глобальной цивилизации).

Оппозиция плюрализма и мондиализма выражена во взглядах американских ученых С.Хантингтона и Ф. Фукуямы. В концепции С.Хантингтона, называемой «неоатлантической моделью», выделяются восемь макроцивилизаций:

1) атлантическая (Северная Америка и Западная Европа);

2) латиноамериканская (Центральная и Южная Америка);

3) славянско-православная (Россия и ряд стран Восточной Европы);

4) исламская (государства Магриба, Ближний и Средний Восток);

5) индуистская (Индия и ее окрестности);

6) конфуцианская (Китай);

7) японская (Япония);

8) африканская (Африка южнее Сахары)

Хантингтон считает межцивилизационные различия фундаментальными по своей природе, утверждая, что народы разных цивилизаций имеют различные представления о взаимоотношениях между Богом и человеком, группой и индивидом, гражданином и государством, о соотношении прав и обязанностей, свободы и власти, равенства и иерархии. Эти различия в цивилизационной идентичности порождены многовековой историей. Они более глубоки, чем различия политических идеологий и режимов1. Отсюда предполагается усиление в будущем цивилизационных, прежде всего культурных, идеологических, религиозных противоречий между восемью указанными выше макроцивилизациями. Как полагает Хантингтон, это может способствовать столкновению цивилизаций, увеличению числа «горячих точек» и даже появлению очагов возможных глобальных конфликтов.

Концепция цивилизационного дуализма выделяет оппозицию западной и восточной цивилизаций. Чем быстрее развивалась западная цивилизация, тем определеннее становился разрыв в уровне развития между Западом и Востоком. Запад, набрав колоссальный темп в изменении собственной жизни, эксплуатируя весь мир, вырвался далеко вперед. Тем не менее восточные страны тоже развиваются и становятся субъектами всемирно-исторического процесса, следовательно, речь идет о свободе выбора ими своего пути, об их самотождественности, самодостаточности. Вместе с тем понятие «Восток» неоднозначно. Восток, прежде всего «третий мир», фактически раскололся на различные части. С одной стороны, группа успешно развивающихся стран, так называемых «драконов», «тигров» (Япония, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии), а с другой — группа стран, застывших и в политическом, и в социально-экономическом развитии (государства Африки, Южной Азии, за исключением Индии, ряда стран Ближнего Востока), которые живут в условиях нищеты, голода, конфликтов, политической нестабильности и социальных кризисов.

Концепция мондиализма (от фр. monde — мир) была предложена американским геополитиком Ф.Фукуямой. Он основывает свою концепцию исключительно на западных, атлантистских ценностях, с единым «мировым правительством». Фукуяма прогнозирует скорую абсолютную интеграцию всех стран мира и переход к единому планетарному государству.

Смысл постановки проблемы цивилизационной идентичности связан с определением перспектив культурного развития человечества: возможно ли достижение «единства в многообразии», существуют ли единые цивилизационные ценности, способные объединить человечество, не ущемляя культурной самобытности каждого народа? Здесь выделяется и герменевтический аспект данной проблемы: возможно ли достижение понимания между людьми при всех различиях в их цивилизационной идентичности?

Этимология слова «идентичность» раскрывает весь спектр его значений. В переводе с английского «identity» означает 1) подлинность; 2) личность, индивидуальность; 3) тождественность, идентичность; 4) тождество1. Понятие идентичности включает в себя множество смыслов: самобытность, тождественность, подобие, сходство, соответствие, связь, принадлежность, отношение. «Идентификация», как производное от понятия «идентичность», означает установление принадлежности, сходства.

Мы полагаем, что ключом к раскрытию понятия цивилизационной идентичности в современных условиях является понятие культурной идентичности. Как отмечают ученые, в современном мире возрастает роль культурной идентификации в организации человеческого поведения и деятельности. Социальные изменения получают в основном культурную мотивацию. Изменяется роль культуры в обществе, при этом обновляется и само понимание культуры. Как отмечает Х.Беркинг: «Там, где раньше было «общество»… стала культура»2. Новую парадигму социоструктурного подхода выразил П.Бурдье. Он предложил трактовку культуры как совокупности идентификационных стратегий3. Такая трактовка позволяет при раскрытии цивилизационной идентичности опираться на понятие культурной идентичности.

Как отмечает А.Швейцер, цивилизация создается через решение двойной задачи: утверждение превосходства разума, во-первых, над силами природы, а во-вторых, над человеческими страстями4. Это выражается в том, что устанавливаются благоприятные жизненные условия для всех, уменьшается бремя тягот жизни, испытываемое людьми в борьбе за существование, что является предпосылкой духовного и морального совершенствования индивидов и общества. В этом смысле цивилизационная идентичность рассматривается как тождественность общества и человека более высокому уровню развития культуры, обеспечивающему комфортность существования, с одной стороны, и личностное развитие — с другой. Существует и такая точка зрения, что термин «цивилизация» обычно относится к целым народам и странам в их развитом состоянии, а термин «культура» — прежде всего к той форме и степени духовности, в которой выражаются высшие достижения цивилизации.

Культурная идентичность человека означает его тождественность и принадлежность, сопричастность определенным культурным феноменам и, следовательно, восприятие скрытого в них смысла культурного кода. Этот смысл улавливается человеком как истина, открывшаяся ему. Истина есть открытость, как подметил Хайдеггер5. В случае с культурной идентичностью — это открытость данного культурного кода для человека. Стандарты, стереотипы, нормы определенной культуры, воспринимаемые человеком как истина, — это каналы, рамки, в которые укладывается его мировоззрение. Опираясь на точку зрения М.Арына, культурную идентичность можно рассматривать как приверженность истории, языку, религии, традициям, отечеству6.

Культурная идентичность была названа одной из важнейших проблем современности на Всемирной конференции ЮНЕСКО (1982). В материалах ЮНЕСКО идентичность раскрывается как «жизненное ядро», динамичный принцип общества, нацеленного на самостоятельное развитие. Рассмотренная в этом смысле культурная идентичность передается обычно такими словами, как «культурная самобытность», «культурное наследие». При этом предполагается наличие культурной памяти общества, в которой сохраняются достижения, накопленные в ходе его культурного опыта. Эти достижения опредмечиваются в материальной и духовной форме, т.е. в виде материальных творений культуры и продуктов духовного производства (мифы, поэзия, музыка, мораль, религия, философия, наука). Распредмечивание материальных и духовных творений культуры означает познание заложенного в них смысла и его усвоение человеком, что можно рассматривать и как процесс определения человеком своей культурной идентичности через диалог с культурой общества. В культурной идентичности человека раскрывается его общественная сущность, связь его индивидуального сознания с общественным. Эта связь устанавливается и развивается в процессе инкультурации, т. е. включения индивида в культурную среду своего социального окружения, прежде всего через семью как малую социальную группу.

Культурную идентичность можно рассматривать как интегративную. Об этом свидетельствует тот факт, что признаки культурной идентичности повторяются в определениях этнической, национальной, цивилизационной идентичности. Поэтому нам представляется верным предложенное Б.Ерасовым выделение трех уровней культурных общностей — этнической, национальной и цивилизационной, что дает возможность рассматривать их и как уровни культурной идентичности. С.Хантингтон рассматривает цивилизационную идентичность как самый широкий уровень культурной идентичности людей.

Анализ цивилизационной идентичности возможен на основе цивилизационного подхода, который отличается подключением к анализу общества новых компонентов, ранее не учитывающихся учеными (необщественные факторы, традиционное сознание, являющееся носителем исторической памяти, воздействие ментальности не только на идеологию, на сохранение утвердившейся системы ценностей, на жизненные ориентиры и поведенческие стереотипы и пр., но и на всю материальную сторону цивилизации).

По мере развития сравнительного изучения цивилизаций возникли новые аспекты понятия цивилизационной идентичности. В традиционном обществе для его представителей культурная идентичность имеет четкие пределы, которые совпадают с границами проживания данной общины, этноса, государства. Однако этого нельзя сказать о традиционной цивилизации. В духовной области отличительной чертой традиционной цивилизации является отсутствие у подавляющего большинства населения сознания принадлежности к этой цивилизации. Это чрезвычайно характерно для так называемых великих цивилизаций, которые включают племена и народности, говорящие на разных языках. Взамен могло существовать сознание принадлежности к данной религии, к данному государству, понимание общности некоторых норм и обычаев и пр., иначе говоря, лишь «фрагментов» целого, каким является цивилизация. Сознание же цивилизационной идентичности отсутствует. Религиозная общность могла сопровождаться в традиционной цивилизации этническими различиями, а общность этих последних — различиями религиозными. Напротив, для современной цивилизации типично осознание всеми или подавляющим большинством ее представителей принадлежности к ней, идентичностью с нею, несмотря на языковые и религиозные различия, политический сепаратизм, который, преследуя цель, — отделение от государства, являющегося как бы олицетворением данной цивилизации, — нередко не может не отмежеваться и от этой последней (сикхский сепаратизм в Индии, тибетский — в Китае, тамильский — в Шри-Ланке и т.п.).

Следовательно, понятие цивилизационной идентичности означает расширение рамок культурной идентичности этноса, нации до принадлежности к культуре общности более широкого уровня. Поскольку этой общностью является цивилизация, то возникает проблема ее основания.

Основание цивилизаций, определяющее в конечном счете ее самотождественность, рассматривается учеными по-разному. О.Шпенглер и А.Кребер считали основанием цивилизаций стиль, Э.Калло — культурное наследие, А.Швейцер — этику, Ш. Эйзенштадт — систему формального знания. О.Шпенглер применяет физиогномический метод в сочетании с интуитивистским в противоположность систематике для показа своеобразия отдельной локальной цивилизации. Он применяет важное для физиогномики понятие habitus (лат. — наружность, облик, образ, внешность) для характеристики индийской, египетской, античной культуры, истории или духовности. По его мнению, в понятии «стиль» уже заложено смутное ощущение habitus’a, и мы его только уясняем и углубляем, когда говорим о религиозном, духовном, политическом, социальном, экономическом стиле культуры, вообще о стиле души. Этот habitus сознательного бытия, распространяющийся у отдельных людей на умонастроение, мысли, жесты и поступки, в культурах охватывает их проявления — предпочтение определенных видов искусств, например, круглой пластики и фрески у эллинов, масляной живописи на Западе, склонность к эзотеризму в Индии, популярности речи — в античности, письма — в Китае и на Западе. Даже духовный habitus великих личностей одной культуры совершенно отличается от другой группы, например, античной от арабской и западной. Шпенглер отмечает разницу в облике городов: в завоеванной Гранаде долго еще чувствовалась душа арабских городов Багдада и Каира, а в Мадриде времен Филиппа II — уже все признаки современных европейских городов, таких как Берлин, Лондон или Париж.

Если Шпенглер обосновал закрытую модель культурных типов организмов, имеющих внутреннюю целостность и уникальность, выраженную в стиле, то Тойнби предложил открытую модель цивилизации, в которой религия объединяет народы в общность более широкого уровня. Мировые религии — буддизм, христианство, ислам в силу своих универсалистских потенций явились существенными факторами формирования целостности цивилизационной идентичности Запада и Востока.

Цивилизационная идентичность, надо полагать, означает усвоение и поддержку определенного цивилизационного знания, объединяющего целое сообщество этносов и наций. В истории человечества мировые религии выступили в роли носителей такого цивилизационного знания. Стержнем цивилизационной идентичности выступают общие цивилизационные ценности. Цивилизационная революция, означающая переход от традиционного уровня цивилизации к индустриальному и постиндустриальному, расширила спектр путей культурной идентификации людей.

Вместе с тем обнаруживается, что цивилизационная идентичность (самотождественность) предстает как результат цивилизационного процесса. В этом смысле зарождение, расцвет и угасание как стадии цивилизационного или культурно-исторического процесса, признаваемые Н.Данилевским, О.Шпенглером и А.Тойнби, следует, очевидно, рассматривать как характеристику изменений в цивилизационной идентичности, т.е. как ее становление, устойчивое состояние и распад. Дополнительные характеристики особенностей цивилизационной идентичности на каждой фазе развития цивилизации выявляются путем сопоставления концепций Данилевского-Шпенглера-Тойнби с работами других ученых. Так, фаза роста, или «весны», цивилизаций предстает у П.Сорокина как «умозрительный» тип: здесь в цивилизационном самосознании, или идентичности, преобладает умозрительность. По А.Креберу, на этой фазе «преобладает религиозность», по Ф.Нортропу, доминирует эстетическое начало, у Г.Беккера — это сакральная фаза.

На фазе упадка, если сопоставлять концепции ученых, у П. Сорокина можно отметить такую характеристику в цивилизационной идентичности, как «перезрелая чувственность», у Шуберта — «героическое», у Нортропа — теоретичность, у А.Кребера — секулярность, у А.Швейцера — упадочность, у Х.Ортеги-и-Гассета — кризисность.

На протяжении XIX в. критериями цивилизационной идентичности считались вера в единого бога и принадлежность к европеоидной расе, так как господствовал европоцентризм. В начале XX в. критерии принадлежности к цивилизации стали определяться прежде всего в фиксированных правовых принципах, как составной части международного права того времени7. Так, Г.Гонг включает в критерии цивилизационной идентичности в международных отношениях следующие компоненты:

1) гарантия основных прав, т.е. прав на жизнь, достоинство и собственность; свободу передвижения, торговли и вероисповедания;

2) наличие организованной политической бюрократии, обеспечивающей некоторую степень эффективности в поддержании государственной машины и некоторую степень способности организации самозащиты;

3) признание общепринятого международного права, включая законы войны; поддержание им внутренней системы судопроизводства, кодексов и писаных законов, гарантирующих правовую справедливость для всех субъектов, входящих в сферу юрисдикции государства как для иностранных граждан, так и для своих подданных;

4) применение норм международных отношений через поддержание адекватных и постоянных каналов дипломатического обмена и коммуникаций;

5) следование нормам и практике «цивилизованного» поведения, принятого в международном сообществе, в котором, например, самосожжение вдов, полигамия и рабство считаются «нецивилизованными», а значит, неприемлемыми8. Г.Гонг считал последний, пятый, критерий наиболее субъективным, скорее отвечающим интуитивной потребности гарантировать принятие европейских культурных норм в зависимой стране. В этом контексте даже неевропейская одежда или диета воспринимались как препятствие для «цивилизованного» общения. По мнению Ерасова, в понятии «цивилизованность» сочетались правовые и политические аспекты, объективные и субъективные критерии. Критерии «цивилизованности» подгонялись под европейские стандарты. В практическом межкультурном взаимодействии это приводило к состоянию глубокой напряженности между требованиями, вытекавшими из принципов «цивилизованности», и спецификой местных культур. В контексте так понимаемой цивилизационной идентичности европейцы считали необходимой свою миссию «приобщения к цивилизации» обитателей той или иной страны, «вызволения их из состояния дикости», что означало на практике отчуждение местных жителей от их культурного достояния.

После второй мировой войны термин «цивилизованный» утратил свой прежний статус в международных отношениях. Критериями цивилизационной идентичности в новых условиях стали «недискриминация» и «права личности».

Несмотря на то, что Г.Гонг освещал преимущественно правовые аспекты цивилизационной идентичности, они оказались тесно связанными с ценностно-нормативными, символическими и идеологическими компонентами. По мнению Б.С.Ерасова, единый стандарт «цивилизованности», основанный на западных критериях, не только ограничивал независимость неевропейских народов и санкционировал колониальную систему и режим протекторатов, но и подавлял культурную жизнь этих народов. Поэтому на протяжении всего XX в. важным принципом взаимодействия между государствами и цивилизациями стало утверждение не только политического самоопределения, но и культурной самобытности как в ее национальных, так и в цивилизационных вариантах9.

Можно условно выделить две точки зрения на многообразие цивилизационной идентичности в современном мире: одна воспринимает многобразие как угрозу, другая видит в нем условие и перспективу устойчивого развития, считает его неоъемлемой частью мирового процесса. По мнению современных отечественных и зарубежных ученых, межкультурное и межрелигиозное взаимодействие (и противодействие) ряда крупнейших цивилизаций будет в дальнейшем во многом определять параллели развития всего мира10.

Одной из важнейших проблем нынешнего мира является проблема диалога между цивилизациями, проблема долгосрочной программы действия международного сообщества, начало которому было положено в 1998 г. решением Генеральной Ассамблеи ООН. Это совершенно новый культурно-исторический процесс, новая парадигма отношений между странами. Диалог цивилизаций — это взаимопонимание и партнерство между различными государствами современного мира, решающее средство предотвращения конфликтов и столкновений между ними для успешного решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством в XXI в. В Резолюции 56/6 Генеральной Ассамблеи ООН подчеркивается: «Единая человеческая семья объединяет все цивилизации и дает возможность прославлять великолепную гамму наивысших достижений этого многообразия цивилизаций и вновь подтверждает, что достижения цивилизаций являются коллективным наследием человечества»11.

Таким образом, логика развития цивилизационной идентичности при всех ее современных региональных различиях направлена на поддержку глобального цивилизационного знания, содержащего единые общечеловеческие ценности, т.е. к достижению единства в многообразии.

11. Вопрос Характеристики современных цивилизаций

Цивилизация — это высшая ступень организации и развития человеческого общества, высшая и в логическом, и в историческом плане. Общество как совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих личностей состоит из ряда иерархических ступеней.

Первичной ячейкой организации общества, клеточкой, кирпичиком, из которых строится вся его структура, является семья.

Именно здесь осуществляется воспроизводство главного атома всего общественного мироздания — человека, формируется его биосоциальный генотип, потребляется большая часть созданного конечного продукта. Распад семьи, уменьшение ее роли в обществе является важнейшим признаком кризиса, поразившего общество, всю цивилизацию.

Второй уровень представляют объединения людей. Они могут создаваться либо для совместного проживания (деревни, города), либо для совместной производственной деятельности (предприятия, учреждения) или же совместной общественно-политической деятельности (профсоюзы, политические партии и т. п.).

Третий уровень составляют этносы, нации. Хотя по характеру эти формы взаимодействия людей, проживающих на более или менее обширной территории, различны, но они имеют схожие структурирующие признаки — общность языка, уклада жизни, традиций, исторического опыта, верований.

Четвертый уровень — государства, объединяющие несколько этносов или наций и имеющие характерные, общепризнанные институты — границы, государственную власть, гражданство, экономическое и культурное пространство, свою историю.

Наконец, пятым, высшим элементом в структуре общества является цивилизация, объединяющая все человечество, находящееся на определенной ступени развития, или его крупную составную часть.

Цивилизации могут совпадать с границами государства, но происходит это далеко не всегда. Главное в цивилизации — определенная система ценностей, выработанная и подкрепленная длительным историческим опытом, общими или близкими условиями существования и развития.

Цивилизации, в свою очередь, мы рассматриваем в трехмерном пространственно"временном разрезе:

глобальная цивилизация — часть (или все) человечество, достигшая уровня цивилизационного развития и проходящая определенные ступени, фазы жизненного цикла;

локальные цивилизации как важнейшие составные части глобального сообщества, различающиеся по системецивилизационных ценностей, условиям обитания и деятельности, историческому опыту. Они также проходят через определенные этапы исторического пути — смену поколений локальных цивилизаций и фаз жизненного цикла каждой цивилизации и каждого их поколения;

мировые цивилизации как крупные этапы развития глобальной цивилизации и циклы поколений локальных цивилизаций, эпохи в развитии человечества как единой мегасистемы.