- •9. Представление об астеносфере и литосфере. Роль астеносферы в реализации вертикальных и горизонтльных тектонических движений.

- •10. Слои пониженных скоростей сейсмических волн, их природа. Тектоническая расслоенность литосферы.

- •17. Метод фаций и мощностей. Его обоснование и применение.

- •23. Палеомагнитные методы изучения тектонических движений.

- •28. Современные рифты – континентальные и океанские: Рельеф, тектоника, сейсмичность, тепловой поток, вулканизм, движения

- •30. Происхождение рифтовых зон: пассивный и активный механизм заложения.

- •31. Асимметричные хребты.

- •41. Кинематика субдукции, главные варианты.

- •42.Правило ортогональности субдукцйи, его объяснение и использование.

- •43. Сейсмофокальные зоны беньофа. Их глубинность, профили, строения, напряжения в очагах.

- •44. Гравиметрические и магнитные аномалии над зонами субдукции, распределение теплового потока.

- •45. Магматизм зон субдукции, закономерности его размещения.

- •46. Связь глубинных зон субдукции с их вулканическими поясами по данным геофизики.

- •47. Специфика состава магм над зонами субдукции.

- •48. Субдукционная аккреция и субдукционная эрозия, их геологическое выражение.

- •2 Механизма эрозии:

- •49. Выявление и реконструкция древних зон субдукции.

- •52. Области коллизии континентальной литосферы: рельеф, структура, движения, вулканизм, глубинная характеристика.

- •53. Горячие точки и мантийные плюмы

- •56. Островные дуги энсиалические и энсиматические.

- •57. Различие в строении и происхождении краевых морей.

- •58. Междуговые бассейны, их происхождение и развитие.

- •60. Региональные надвиги, покровы, шарьяжи. Параутохтоны. Антиформы и синформы.

- •61. Офиолиты, их происхождение и структурное положение. Тектонический меланж.

- •63. Концепция террейнов и изучение складчатых поясов.

- •64. Развитие складчатых поясов и циклы Вильсона.

- •66.Развитие складок во времени, фазы и эпохи складчатости.

- •67. Древние платформы континентов, их строение.

2 Механизма эрозии:

Базальная эрозия предполагает механическое воздействие погружающейся плиты на нижнюю поверхность висячего крыла зоны субдук-ции (см. рис. 6.27, А). Происходит эрозия этого крыла снизу, что ведет к уменьшению его толщины и соответствующему опусканию.

Фронтальная эрозия — срезание субдуцирующей плитой переднего края висячего крыла, захват и вовлечение в субдукцию слагающих этот край пород. Она особенно заметна там, где на погружающейся плите при ее изгибе образуется расчлененный тектонический рельеф — система грабенов и горстов.

Нейтральный режим субдукции — режим, при котором субдукция не сопровождается ни аккрецией, ни тектонической эрозией, это редкое явление

49. Выявление и реконструкция древних зон субдукции.

Наличие древних зон субдукции можно определить по наличию аккреционной призмы.

Также зоны субдукции обладают специфическим вулканизмом. Важная черта магмообразования при субдукции - перемещение вещества океанской коры, в том числе ее осадочного чехла, глубоко в мантию, что придает соответствующие геохимические особенности мантийным магмам. Кроме того, большое количество воды, которое привносится при этом, коренным образом меняет условия частичного плавления перидотитов над зоной субдукции. Судя по лабораторным экспериментам, из «обводненной» мантии возможно прямое отделение не только базальтового, но и андезитового расплавов.

Над зонами субдукции – аномальные афеолиты.

Офиолиты:

Ультра-основные серпентиниты

Основные габбро

Дайки долеритов и базальтов

Иногда рядом находят радиоляриты, глубоководные известняки и пелагические глины (самые глубоководные).

Аномальность их над зонами субдукции –

Характерна осадочная формация задуговых бассейнов – с одной стороны вулканический пепел с магматического пояса а с другой – терригенные континентальные осадки с континента. Мощность пелагитовых глин здесь гораздо больше, чем в океане.

Можно оределить направление субдукции по голубосланцевым и зеленосланцевым формациям. Голубосланцевые образуются в условиях более низких температур и высоких давлений.

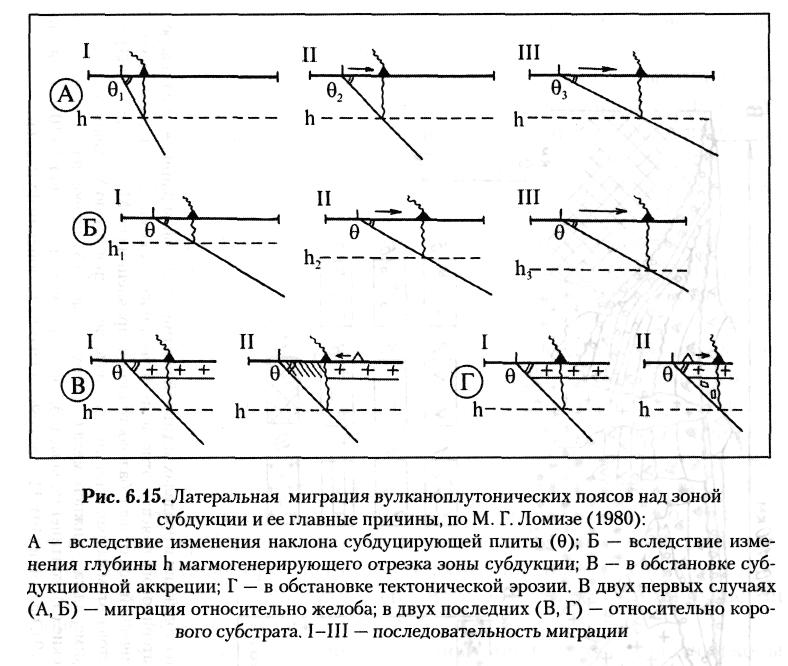

50. Латеральная миграция вулканизма..

51. Обдукция океанической литосферы и её предполагаемые механизмы.

Нормальное взаимодействие континентальной и океанской литосфер на конвергентных границах выражается субдукцией. Только местами и на короткое время появляется такое сочетание тектонических условий, при котором океанская литосфера бывает поднята и надвинута на континентальную окраину. В настоящее время этот процесс, по-видимому, нигде не происходит, но сравнительно недавний эпизод (конца миоцена — плиоцена) установлен на сочленении Чилийского спредингового хребта с Андской активной окраиной. К моменту надвигания это была сравнительно молодая, средней мощности и еще мало охлажденная литосфера с относительно низкой средней плотностью и поэтому, в соответствии с изостазией, высоким гипсометрическим положением – необходимое условие обдукции.

Обдукция, как правило, сопровождается динамотермальным метаморфическим воздействием горячих перидотитов, слагающих низы ли-тосферной пластины, на породы автохтона.

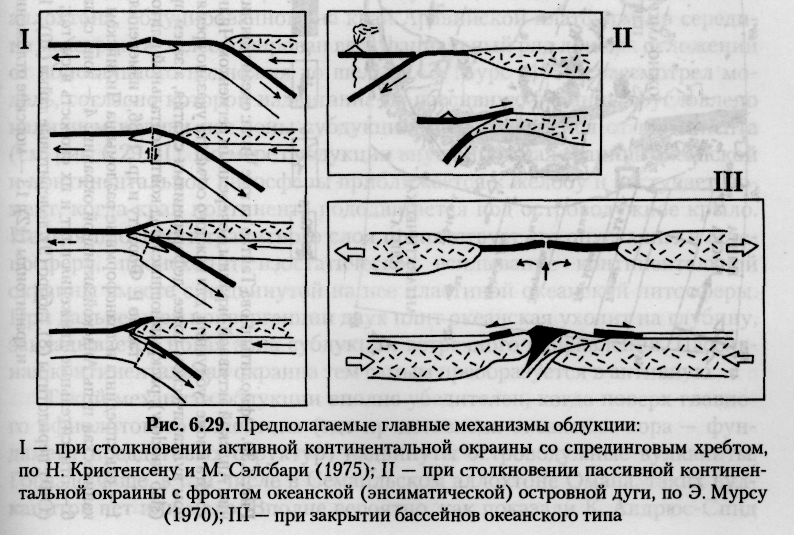

Механизмы обдукции:

Обдукция на краю океанского бассейна происходит как у активных, так и у пассивных его окраин. Это модель обдукции при столкновении спредингового хребта с активной континентальной окраиной. Если хребет простирается приблизительно параллельно окраине, то в ходе субдукции континентальная плита перекроет ближайшее его крыло и придет в соприкосновение с поднятым краем другого крыла, которое в результате может оказаться надвинутым. Пример – поглощение Чилийского спредингового хребта.

Обдукция при замыкании бассейнов океанского типа. Геологические условия нахождения многих обдуцированных фрагментов океанской литосферы вблизи глубинных офиолитовых швов Средиземноморско-Гималайского и других складчатых поясов позволяют связать их происхождение с замыканием малых океанских бассейнов, подобных Красному морю. Если раскрытие таких бассейнов непосредственно сменяется их сжатием, то высокий тепловой поток благоприятствует отслаиванию литосферных пластин. Высокое гипсометрическое положение молодой океанской литосферы и погруженные под уровень моря плечи утоненной континентальной коры на краях таких спрединговых бассейнов способствуют обдукции. При полном смыкании континентального обрамления структурный шов воздымается, а на дне смежных эпиконтинентальных бассейнов появляется уклон, обеспечивающий дальнейшее гравитационное перемещение обдуцированных пластин океанской литосферы, сопровождаемое формированием олистостром.