- •Оглавление

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 32

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 62

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 89

- •4.Деформационный критерий прочности пород.

- •5. Деформационные характеристики пород, их физический смысл.

- •6. Длительная прочность пород.

- •7. Конструкции металлической рамной крепи, виды профиля, конструкции узлов податливости. Область применения податливой рамной крепи.

- •8. Коэффициент вязкости, его физический смысл и размерность.

- •9. Метод переменных модулей. На каком принципе основан данный метод и где применяется?

- •10. Набрыгбетонная крепь, сухой и мокрый способы нанесения набрызгбетонной смеси. Расчетная схема и исходные данные для расчета крепи.

- •11. Начальные и полные напряжения в массиве.

- •12. Начальное поле напряжений в массиве пород. Виды начального поля напряжений и их характеристика.

- •13. Новоавстрийский метод строительства тоннелей, характеристика метода.

- •14. Основные типы крепи. Предварительный выбор крепи.

- •15. Основные характеристики землетрясений. Виды сейсмических волн.

- •16. Оценка прочности крепи. Поясните содержание понятия «несущая способность крепи».

- •17. Оценка склонности пород к вывалообразованию.

- •18. Оценка устойчивости пород.

- •19. Параметры анкерной крепи, их определение.

- •20. Паспорт прочности горных пород.

- •21. Податливая крепь. Область применения, определение параметров.

- •22. Показатель пластичности пород.

- •23. Прочностные характеристики пород.

- •24. Расчет крепи при определенном действии различных нагрузок и воздействий. Расчет на горное давление.

- •25. Расчет крепи стволов, исходные данные.

- •26. Расчет крепи стволов, сооружаемых бурением, определение нагрузок на крепь.

- •27. Расчетная схема жесткой рамной крепи. Характеристики эквивалентного слоя и как они определяются?

- •28. Расчетная схема крепи. Виды нагрузок и воздействий.

- •29. Расчет обделки тоннеля, исходные данные.

- •30. Реологические характеристики горных пород.

- •31. Свойства и характеристики бетона, применяемого в подземном строительстве. Поясните термины: «класс бетона», «нормативное сопротивление», «расчетное сопротивление».

- •32. Теория прочности Кулона-Мора. Условие прочности при объемном сжатии.

- •33. Типы и виды анкерной крепи.

- •34. Устойчивость крепи. Какие виды крепи, и в каких случаях следует проверять на устойчивость.

- •35. Учет начальных смещений пород (до возведения крепи) при расчете крепи.

- •36. Характеристики деформирования пород за пределом прочности.

- •37. Характеристики ползучести пород.

- •38. Чугунная тюбинговая крепь, область применения.

- •39. Шарнирная крепь (обделка). Рациональное количество блоков в поперечном сечении выработки круглого сечения. Рациональное расположение шарниров. Область применения.

- •40. Экспериментально-аналитический метод расчета крепи.

- •2. Комбинированные способы проведения протяженных горных выработок.

- •3. Конструкции рамных крепей (деревянных, металлических и сборных железобетонных).

- •4. Конструкции и технология установки анкерной крепи.

- •5. Набрызг-бетонная крепь: назначение, область применения и механизация при нанесении набрызг-бетона.

- •6. Обменно-транспортные операции при проведении двухпутевых выработок.

- •7. Организация работ при проведении горной выработки. Основные положения составления графиков организации работ.

- •8. Основные типы горизонтальных горных выработок ограниченного сечения и их назначение.

- •9. Паспорт бвр. Требования епб, предъявляемые к паспорту бвр.

- •10. Паспорт крепления горных выработок: порядок составления и утверждения согласно пб.

- •11. Перечислите технологические схемы строительства камер ограниченного сечения.

- •12. Перечислите факторы, оказывающие влияние на выбор погрузочных машин.

- •13. Схемы и способы проветривания тупикового забоя протяженных горных выработок.

- •14. Технология возведения набрызг-бетонной крепи (сухое набрызг-бетониро-вание).

- •15. Технология возведения деревянной рамной крепи.

- •16. Технология возведения кольцевой металлической крепи.

- •17. Технология возведения металлической арочной крепи.

- •18. Технология возведения рамной железобетонной крепи.

- •19. Технология возведения сборных железобетонных крепей (сплошных).

- •20. Технология возведения сплошной каменной податливой крепи.

- •21. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью гидромеханизации.

- •22. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью бвр.

- •23. Технология проведения горных выработок с помощью механических инструментов.

- •24. Технология строительства тоннелей с использованием пилот-штольни.

- •25. Технология строительства тоннелей сплошным забоем.

- •26. Технология строительства тоннелей способом опертого свода.

- •27. Технология строительства тоннелей способом опорного ядра.

- •28. Технология строительства тоннелей уступным способом.

- •29. Технология строительства штреков по тонким пластам широким забоем.

- •30. Технологические схемы строительства наклонных стволов (включая устье).

- •31. Технологические схемы проведения горных выработок в однородных крепких породах с помощью бвр.

- •32. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью проходческих комбайнов.

- •33. Технологические схемы проведения горных выработок щитовым способом.

- •34. Технологические схемы сооружения камер околоствольного двора.

- •35. Технологические схемы строительства выработок большого поперечного сечения в мягких породах.

- •36. Технологические схемы возведения монолитной железобетонной крепи.

- •37. Технологические схемы возведения монолитной бетонной крепи.

- •38. Технологические схемы проведения горных выработок с использованием скреперных комплексов.

- •39. Типовые сечения горизонтальных горных выработок (форма и размеры поперечного сечения, материал и конструкция крепей). Требования пб.

- •40. Требования пб к зазорам в транспортных выработках.

- •Бвр при проходке стволов. Расчет количества шпуров.

- •Бвр при проходке стволов. Расчет объема взорванной породы.

- •4. Бвр при проходке стволов. Типы применяемых врубов при проходке стволов. Нарисовать схемы врубов.

- •Классификация вертикальных шахтных стволов по глубине.

- •6. Конструкции опорных венцов. Расстояния между опорными венцами в зависимости от крепости горных пород.

- •7. Комплексы оборудования для строительства глубоких стволов.

- •8. Комплексы оборудования для строительства стволов малой глубины.

- •9. Комплексы оборудования для строительства стволов средней глубины.

- •10. Конструкции устьев стволов. Определить величину гидростатического давления на крепь устья ствола на отметке 20 м. Уровень подземных вод находится на отметке 5 м.

- •11. Методика определения диаметра вертикального шахтного ствола графоаналитическим способом. Величина необходимых зазоров армировки по пб.

- •16. Определение оснащения стволов к проходке. Схемы оснащения стволов.

- •17. Определение подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Указать максимальную норму продолжительности подготовительного периода.

- •18. Определение подготовительного периода. Внутриплощадочные работы. Указать минимальную норму продолжительности подготовительного периода.

- •19. Определение технологического отхода. Длина технологического отхода при последовательной, параллельной и совмещенной схеме строительства шахтных стволов.

- •23. Совмещенная технологическая схема строительства стволов. Достоинства, недостатки схемы. Нарисовать участок ствола с применяемым проходческим оборудованием, креплением и соответствующими размерами.

- •24. Сущность специального способа проходки стволов с искусственным замораживанием горных пород. Нарисовать схему одноступенчатой замораживающей станции.

- •25. Сущность специального способа проходки стволов с помощью металлических шпунтин. Виды металлических шпунтин. Нарисовать схему.

- •26. Сущность специального способа проходки стволов с помощью опускных крепей. Нарисовать схему.

- •27. Сущность специального способа проходки стволов с помощью сжатого воздуха. Нарисовать схему.

- •28. Сущность специального способа проходки стволов с помощью тампонажа. Нарисовать схему.

- •29. Схемы проветривания стволов.

- •30. Требования, предъявляемые к бурильным установкам. Марки бурильных установок.

- •31. Требования, предъявляемые к металлическим призабойным опалубкам. Высота опалубки в зависимости от крепости горных пород.

- •32. Требования, предъявляемые к погрузочным машинам. Классификация погрузочных машин по емкости грейфера.

- •33. Требования, предъявляемые к проходческим полкам.

- •36. Технология возведения чугунной тюбинговой крепи вертикального ствола. Нарисовать схему чугунного тюбинга.

- •37. Факторы, влияющие на выбор подъемных машин при проходке стволов.

- •38. Факторы, влияющие на размеры поперечного сечения стволов. Максимально допустимая скорость движения воздушной струи по стволу (в зависимости от назначения) согласно пб.

- •39. Формы поперечного сечения вертикальных стволов. Их применение. Нарисовать формы стволов.

- •3.Бетонные и железобетонные конструкции, работающие в условиях внецентренного сжатия.

- •4. Бетонные и железобетонные конструкции, работающие на изгиб. Расчет прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. Элементы с одиночной и двойной арматурой. Расчетные формулы.

- •5. Бункера. Защита бункеров от истирания.

- •6. Виды нагрузок и воздействий на строительные конструкции.

- •7. Выбор подъемного каната.

- •8. Выбор подъемной машины.

- •9.Генеральный план промышленного предприятия. Технологическая основа построения генплана.

- •10. Железобетонный каркас многоэтажного здания.

- •11. Здания вентиляторов.

- •12. Здания калориферов.

- •13. Здания компрессоров.

- •14.Здания электроподстанций.

- •15. Зонирование территории промплощадки. Выбор промышленной площадки на спокойном рельефе. Выбор промышленной площадки на косогоре.

- •16. Классификация зданий и сооружений.

- •17. Котельные. Планировочные и конструктивные решения паровых и водогрейных, особенности проектирования котельных на твердом топливе.

- •18. Лесной склад.

- •19. Мероприятия по осушению и отводу вод.

- •20. Оборудование, располагаемое в станке копра.

- •21. Ограждающие конструкции.

- •22. Общие принципы объемно-планировочных решений одноэтажных промышленных зданий.

- •23. Общие сведения по расчету строительных конструкций. Понятия о предельных состояниях и расчет строительных конструкций по предельным состояниям.

- •24. Определение геометрических размеров копра и его частей.

- •25. Основные системы копров.

- •26. Основные элементы металлического каркаса одноэтажного здания.

- •27. Основные элементы сборного железобетонного каркаса.

- •28. Открытые распределительные устройства.

- •29. Перекрытия.

- •30. Покрытия.

- •31. Расчет копра на ветровую нагрузку.

- •32. Расчет элементов различного поперечного сечения при большом и малом эксцентриситете сжимающей силы.

- •37. Сущность железобетона, его преимущества и недостатки.

- •38. Типизация и стандартизация в строительстве.

- •39. Угольные склады.

- •40. Эстакады и галереи.

14. Основные типы крепи. Предварительный выбор крепи.

Основные типы крепи по материалу:

металлическая крепь, деревянная крепь, анкерная крепь, каменная крепь, бетонная крепь, железобетонная крепь, смешанная (комбинированная)

По форме сечения выработки:

Различают трапециевидную, арочную (замкнутую и незамкнутую), кольцевую, эллиптическую, полигональную.

По характеру работы:

Подразделяются на жесткие, шарнирные, податливые и комбинированные.

Предварительный выбор крепи.

Строительные нормы и правила «Подземные горные выработки» (СНиП I-94-80) в качестве критерия для определения категории устойчивости пород принимают величину их смещений на контуре поперечного сечения выработки без крепления за весь период ее эксплуатации. Причем при отнесении выработки к той или иной категории устойчивости во внимание принимаются максимальные смещения. Для выбора типа крепи по установленной категории устойчивости пород на всех рудниках разрабатывают Инструкции по креплению выработок, учитывающие конкретные горно-геологические условия.

Типовые указания по выбору крепи заключаются в следующем :

- в весьма устойчивых породах (I категория) проходку и поддержание выработок осуществлять без крепления;

- в устойчивых породах (II категория) проходку выработок также вести без крепи; на участках повышенной трещиноватости пород применять анкерную или набрызгбетонную крепь; в породах, склонных к выветриванию, возводить набрызгбетонную крепь толщиной 2-3 см;

- в породах средней устойчивости (III категория) применять анкерную крепь, а в сильнотрещиноватых породах, склонных к выветриванию, - комбинированную крепь из анкеров и набрызгбетона с металлической сеткой или без нее;

- в неустойчивых породах (IV категория) применять поддерживающие типы крепи: податливую арочную металлическую, монолитную бетонную с элементами податливости;

- в весьма неустойчивых породах (V категория) проходку выработок вести с установкой временной опережающей забивной крепи; для постоянного поддержания выработок применять арочную металлическую крепь из тяжелого спецпрофиля, арочную металлическую в сочетании с бетоном и с дополнительным упрочнением пород штангами или монолитную железобетонную крепь с элементами податливости.

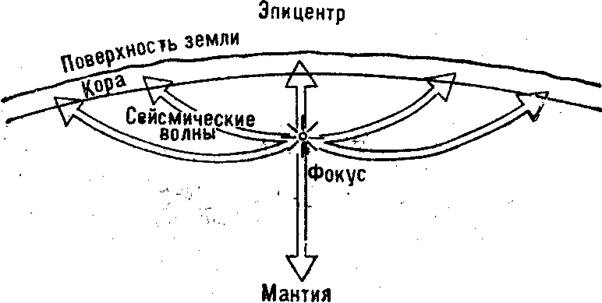

15. Основные характеристики землетрясений. Виды сейсмических волн.

Землетрясе́ния — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами), или искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушение подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызываться также подъёмом лавы при вулканических извержениях.

1. Очаг землетрясения.

Представляет собой разрыв или систему разрывов, возникших в земной коре во время землетрясения.Наиболее частой причиной землетрясения является появление чрезмерных внутренних напряжений и разрушений пород. Потенциальная энергия, накопленная при упругих деформациях пород, при разрушении (разломе) переходит в кинетическую, возбуждая сейсмические волны в грунте.

Место

разрушения пород называют гипоцентром

или очагом землетрясения (фокус). Проекция

гипоцентра на земную поверхность

называется эпицентром, а расстояние от

эпицентра до некоторой точки земной

поверхности – эпицентральным

расстоянием.![]()

Распространения

сейсмических волн от центра Земли. Рис.1

Распространения

сейсмических волн от центра Земли. Рис.1

По мере приближения к центру Земли температура, давление и плотность возрастают. В центре температура равна 4200 С, давление в 3,6 млн. раз выше атмосферного, а плотность в 13 раз больше плотности воды.

2.Магнитуда землетрясения (сила землетрясения).

Магнитуда характеризует величину и мощность землетрясения в его очаге, т. е. в глубине земли, и вычисляется на основании измерений сейсмических колебаний на сейсмических станциях. Магнитуда по шкале Рихтера находится в пределах от 0 до 9 , является безразмерной величиной. Разрушительными оказываются землетрясения, начиная с магнитуды 5,5.

3. Глубина очага землетрясения. В зависимости от глубины очага, землетрясения подразделяют на: - нормальные (при глубине 0…70 км.) - промежуточные (70…300 км.) - глубокофокусные (более 300 – 700 км).

4. Интенсивность сейсмических колебаний земной поверхности.

Интенсивность в разных пунктах наблюдения разная, однако, магнитуда у толчка только одна.

Интенсивность землетрясения зависит от его силы, глубины залегания очага, качества грунтов и может быть определена по двенадцатибалльной Международной сейсмической шкале МSК-64 (шкале Меркалле).

Типы сейсмических волн

Сейсмические волны делятся на волны сжатия и волны сдвига.

Волны сжатия, или продольные сейсмические волны, вызывают колебания частиц пород, сквозь которые они проходят, вдоль направления распространения волны, обуславливая чередование участков сжатия и разрежения в породах. Скорость распространения волн сжатия в 1,7 раза больше скорости волн сдвига, поэтому их первыми регистрируют сейсмические станции. Волны сжатия также называют первичными (P-волны). Скорость P-волны равна скорости звука в соответствующей горной породе. При частотах P-волн, больших 15 Гц, эти волны могут быть восприняты на слух как подземный гул и грохот.

Волны сдвига, или поперечные сейсмические волны, заставляют частицы пород колебаться перпендикулярно направлению распространения волны. Волны сдвига также называют вторичными (S-волны).

Существует ещё третий тип упругих волн — длинные или поверхностные волны (L-волны). Именно они вызывают самые сильные разрушения.