- •Оглавление

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 32

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 62

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 89

- •4.Деформационный критерий прочности пород.

- •5. Деформационные характеристики пород, их физический смысл.

- •6. Длительная прочность пород.

- •7. Конструкции металлической рамной крепи, виды профиля, конструкции узлов податливости. Область применения податливой рамной крепи.

- •8. Коэффициент вязкости, его физический смысл и размерность.

- •9. Метод переменных модулей. На каком принципе основан данный метод и где применяется?

- •10. Набрыгбетонная крепь, сухой и мокрый способы нанесения набрызгбетонной смеси. Расчетная схема и исходные данные для расчета крепи.

- •11. Начальные и полные напряжения в массиве.

- •12. Начальное поле напряжений в массиве пород. Виды начального поля напряжений и их характеристика.

- •13. Новоавстрийский метод строительства тоннелей, характеристика метода.

- •14. Основные типы крепи. Предварительный выбор крепи.

- •15. Основные характеристики землетрясений. Виды сейсмических волн.

- •16. Оценка прочности крепи. Поясните содержание понятия «несущая способность крепи».

- •17. Оценка склонности пород к вывалообразованию.

- •18. Оценка устойчивости пород.

- •19. Параметры анкерной крепи, их определение.

- •20. Паспорт прочности горных пород.

- •21. Податливая крепь. Область применения, определение параметров.

- •22. Показатель пластичности пород.

- •23. Прочностные характеристики пород.

- •24. Расчет крепи при определенном действии различных нагрузок и воздействий. Расчет на горное давление.

- •25. Расчет крепи стволов, исходные данные.

- •26. Расчет крепи стволов, сооружаемых бурением, определение нагрузок на крепь.

- •27. Расчетная схема жесткой рамной крепи. Характеристики эквивалентного слоя и как они определяются?

- •28. Расчетная схема крепи. Виды нагрузок и воздействий.

- •29. Расчет обделки тоннеля, исходные данные.

- •30. Реологические характеристики горных пород.

- •31. Свойства и характеристики бетона, применяемого в подземном строительстве. Поясните термины: «класс бетона», «нормативное сопротивление», «расчетное сопротивление».

- •32. Теория прочности Кулона-Мора. Условие прочности при объемном сжатии.

- •33. Типы и виды анкерной крепи.

- •34. Устойчивость крепи. Какие виды крепи, и в каких случаях следует проверять на устойчивость.

- •35. Учет начальных смещений пород (до возведения крепи) при расчете крепи.

- •36. Характеристики деформирования пород за пределом прочности.

- •37. Характеристики ползучести пород.

- •38. Чугунная тюбинговая крепь, область применения.

- •39. Шарнирная крепь (обделка). Рациональное количество блоков в поперечном сечении выработки круглого сечения. Рациональное расположение шарниров. Область применения.

- •40. Экспериментально-аналитический метод расчета крепи.

- •2. Комбинированные способы проведения протяженных горных выработок.

- •3. Конструкции рамных крепей (деревянных, металлических и сборных железобетонных).

- •4. Конструкции и технология установки анкерной крепи.

- •5. Набрызг-бетонная крепь: назначение, область применения и механизация при нанесении набрызг-бетона.

- •6. Обменно-транспортные операции при проведении двухпутевых выработок.

- •7. Организация работ при проведении горной выработки. Основные положения составления графиков организации работ.

- •8. Основные типы горизонтальных горных выработок ограниченного сечения и их назначение.

- •9. Паспорт бвр. Требования епб, предъявляемые к паспорту бвр.

- •10. Паспорт крепления горных выработок: порядок составления и утверждения согласно пб.

- •11. Перечислите технологические схемы строительства камер ограниченного сечения.

- •12. Перечислите факторы, оказывающие влияние на выбор погрузочных машин.

- •13. Схемы и способы проветривания тупикового забоя протяженных горных выработок.

- •14. Технология возведения набрызг-бетонной крепи (сухое набрызг-бетониро-вание).

- •15. Технология возведения деревянной рамной крепи.

- •16. Технология возведения кольцевой металлической крепи.

- •17. Технология возведения металлической арочной крепи.

- •18. Технология возведения рамной железобетонной крепи.

- •19. Технология возведения сборных железобетонных крепей (сплошных).

- •20. Технология возведения сплошной каменной податливой крепи.

- •21. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью гидромеханизации.

- •22. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью бвр.

- •23. Технология проведения горных выработок с помощью механических инструментов.

- •24. Технология строительства тоннелей с использованием пилот-штольни.

- •25. Технология строительства тоннелей сплошным забоем.

- •26. Технология строительства тоннелей способом опертого свода.

- •27. Технология строительства тоннелей способом опорного ядра.

- •28. Технология строительства тоннелей уступным способом.

- •29. Технология строительства штреков по тонким пластам широким забоем.

- •30. Технологические схемы строительства наклонных стволов (включая устье).

- •31. Технологические схемы проведения горных выработок в однородных крепких породах с помощью бвр.

- •32. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью проходческих комбайнов.

- •33. Технологические схемы проведения горных выработок щитовым способом.

- •34. Технологические схемы сооружения камер околоствольного двора.

- •35. Технологические схемы строительства выработок большого поперечного сечения в мягких породах.

- •36. Технологические схемы возведения монолитной железобетонной крепи.

- •37. Технологические схемы возведения монолитной бетонной крепи.

- •38. Технологические схемы проведения горных выработок с использованием скреперных комплексов.

- •39. Типовые сечения горизонтальных горных выработок (форма и размеры поперечного сечения, материал и конструкция крепей). Требования пб.

- •40. Требования пб к зазорам в транспортных выработках.

- •Бвр при проходке стволов. Расчет количества шпуров.

- •Бвр при проходке стволов. Расчет объема взорванной породы.

- •4. Бвр при проходке стволов. Типы применяемых врубов при проходке стволов. Нарисовать схемы врубов.

- •Классификация вертикальных шахтных стволов по глубине.

- •6. Конструкции опорных венцов. Расстояния между опорными венцами в зависимости от крепости горных пород.

- •7. Комплексы оборудования для строительства глубоких стволов.

- •8. Комплексы оборудования для строительства стволов малой глубины.

- •9. Комплексы оборудования для строительства стволов средней глубины.

- •10. Конструкции устьев стволов. Определить величину гидростатического давления на крепь устья ствола на отметке 20 м. Уровень подземных вод находится на отметке 5 м.

- •11. Методика определения диаметра вертикального шахтного ствола графоаналитическим способом. Величина необходимых зазоров армировки по пб.

- •16. Определение оснащения стволов к проходке. Схемы оснащения стволов.

- •17. Определение подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Указать максимальную норму продолжительности подготовительного периода.

- •18. Определение подготовительного периода. Внутриплощадочные работы. Указать минимальную норму продолжительности подготовительного периода.

- •19. Определение технологического отхода. Длина технологического отхода при последовательной, параллельной и совмещенной схеме строительства шахтных стволов.

- •23. Совмещенная технологическая схема строительства стволов. Достоинства, недостатки схемы. Нарисовать участок ствола с применяемым проходческим оборудованием, креплением и соответствующими размерами.

- •24. Сущность специального способа проходки стволов с искусственным замораживанием горных пород. Нарисовать схему одноступенчатой замораживающей станции.

- •25. Сущность специального способа проходки стволов с помощью металлических шпунтин. Виды металлических шпунтин. Нарисовать схему.

- •26. Сущность специального способа проходки стволов с помощью опускных крепей. Нарисовать схему.

- •27. Сущность специального способа проходки стволов с помощью сжатого воздуха. Нарисовать схему.

- •28. Сущность специального способа проходки стволов с помощью тампонажа. Нарисовать схему.

- •29. Схемы проветривания стволов.

- •30. Требования, предъявляемые к бурильным установкам. Марки бурильных установок.

- •31. Требования, предъявляемые к металлическим призабойным опалубкам. Высота опалубки в зависимости от крепости горных пород.

- •32. Требования, предъявляемые к погрузочным машинам. Классификация погрузочных машин по емкости грейфера.

- •33. Требования, предъявляемые к проходческим полкам.

- •36. Технология возведения чугунной тюбинговой крепи вертикального ствола. Нарисовать схему чугунного тюбинга.

- •37. Факторы, влияющие на выбор подъемных машин при проходке стволов.

- •38. Факторы, влияющие на размеры поперечного сечения стволов. Максимально допустимая скорость движения воздушной струи по стволу (в зависимости от назначения) согласно пб.

- •39. Формы поперечного сечения вертикальных стволов. Их применение. Нарисовать формы стволов.

- •3.Бетонные и железобетонные конструкции, работающие в условиях внецентренного сжатия.

- •4. Бетонные и железобетонные конструкции, работающие на изгиб. Расчет прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. Элементы с одиночной и двойной арматурой. Расчетные формулы.

- •5. Бункера. Защита бункеров от истирания.

- •6. Виды нагрузок и воздействий на строительные конструкции.

- •7. Выбор подъемного каната.

- •8. Выбор подъемной машины.

- •9.Генеральный план промышленного предприятия. Технологическая основа построения генплана.

- •10. Железобетонный каркас многоэтажного здания.

- •11. Здания вентиляторов.

- •12. Здания калориферов.

- •13. Здания компрессоров.

- •14.Здания электроподстанций.

- •15. Зонирование территории промплощадки. Выбор промышленной площадки на спокойном рельефе. Выбор промышленной площадки на косогоре.

- •16. Классификация зданий и сооружений.

- •17. Котельные. Планировочные и конструктивные решения паровых и водогрейных, особенности проектирования котельных на твердом топливе.

- •18. Лесной склад.

- •19. Мероприятия по осушению и отводу вод.

- •20. Оборудование, располагаемое в станке копра.

- •21. Ограждающие конструкции.

- •22. Общие принципы объемно-планировочных решений одноэтажных промышленных зданий.

- •23. Общие сведения по расчету строительных конструкций. Понятия о предельных состояниях и расчет строительных конструкций по предельным состояниям.

- •24. Определение геометрических размеров копра и его частей.

- •25. Основные системы копров.

- •26. Основные элементы металлического каркаса одноэтажного здания.

- •27. Основные элементы сборного железобетонного каркаса.

- •28. Открытые распределительные устройства.

- •29. Перекрытия.

- •30. Покрытия.

- •31. Расчет копра на ветровую нагрузку.

- •32. Расчет элементов различного поперечного сечения при большом и малом эксцентриситете сжимающей силы.

- •37. Сущность железобетона, его преимущества и недостатки.

- •38. Типизация и стандартизация в строительстве.

- •39. Угольные склады.

- •40. Эстакады и галереи.

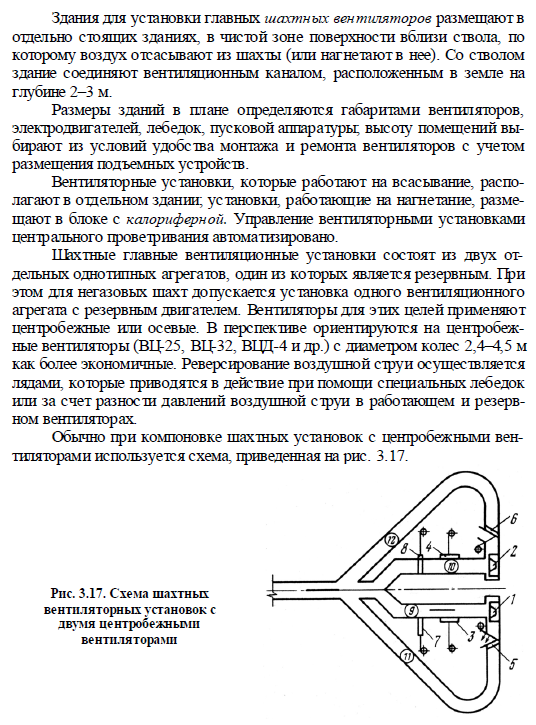

11. Здания вентиляторов.

12. Здания калориферов.

Калориферные установки для подогрева подаваемого в шахту воздуха размещаются либо в одном здании с вентиляторами, либо в блоке вспомогательного ствола вместе с воздухозабором. Первый вариант применяется при нагнетательной системе проветривания. Потребность в подогреве воздуха в холодное время года возникает в связи с правилами технической эксплуатации шахт, согласно которым температура подаваемого в шахту воздуха должна быть не менее + 2 °С. Горячий воздух нагнетают по каналу в устье ствола (рис. 3.20), где он смешивается с холодной струей воздуха, поступающей в ствол из атмосферы.Калориферные установки (рис. 3.21) проектируют по агрегатному принципу с производительностью, зависящей от самой низкой температуры, зафиксированной в данном районе: например, для Донбасса –36 оС, для Кузбасса –50 оС. Агрегат включает набор калориферов, работающих на паре, вентилятор для подачи воздуха в калориферы, камеры смешения воздуха и воздухозаборную шахту. Поверхность нагрева одного калорифера со-ставляет порядка 500 – 700 м2. Нагретый до температуры 50 – 80 °С воздух смешивается с холодной струей перед поступлением в стволПри размещении калориферной в блоке вспомогательного ствола ее дание выполняется из конструктивных элементов, аналогичных другим типовым секциям блока. Для предприятий угольной промышленности приняты типовые проекты зданий калориферных установок, производительность которых составляет 270 и 360 м3/с воздуха. Здания размерами в плане 18х12 м и 24х12 м соответственно выполняются из легких металлических конструкций комплектной поставки.

13. Здания компрессоров.

Компрессорные станции предусматриваются на угольных и горно-

рудных предприятиях, использующих сжатый воздух. На угольных шахтах

в целом около 20–25 % энергии расходуется на получение сжатого возду-

ха, а на шахтах, разрабатывающих крутопадающие пласты, и рудниках–до

50–60 %. В число основного оборудования компрессорных станций входят

компрессоры с электродвигателями, распределительные устройства,

фильтры, воздухосборники (ресиверы), расходомеры или счетчики количе-

ства воздуха.

Для нормальной эксплуатации компрессорных установок предусмат-

ривается система охлаждения, включающая насосы, приемные колодцы

горячей и холодной воды, градирни или брызгальные бассейны, распола-

гаемые вне здания станции. Наибольшее распространение в горной про-

мышленности имеют поршневые двухступенчатые и центробежные ком-

прессоры. Поршневые компрессоры применяются при производительности

станции до 500 м3/мин. При большей производительности используются

турбокомпрессоры, обладающие большей надежностью в работе, относи-

тельно небольшой трудоемкостью обслуживания, равномерностью и не-

прерывностью подачи сжатого воздуха в систему.

Фильтры предназначены для очистки всасываемого компрессором

воздуха от механических примесей. Обычно применяются металлические

масляные фильтры. Общая площадь фильтров должна быть не менее 1 м2

на 4000 м3 засасываемого воздуха в час. Ресиверы в соответствии с прави-

лами котлонадзора устанавливаются для поршневых компрессоров за пре-

делами здания и предназначены для выравнивания давления в сети сжато-

го воздуха, смягчения пульсаций, вызванных работой компрессоров, уда-

ления из сжатого воздуха влаги и масла. С этой целью воздухосборники,

как правило, применяются вертикального типа.

Современные компрессорные станции компонуются по блочному

или агрегатному принципу с поперечным однорядным расположением аг-

регатов в здании. При такой компоновке компрессорная станция разбива-

ется на ряд блоков, в каждом из которых находится компрессор с обособ-

ленным вспомогательным оборудованием (фильтрами, воздухосборника-

ми, коммуникациями и т. д.). Принцип блочной компоновки дает возмож-

ность в случае необходимости увеличения производительности станции

пристраивать к торцу здания дополнительные блоки без нарушения нор-

мальной эксплуатации работающих агрегатов. Кроме того, агрегатный

принцип создает удобства для монтажа, эксплуатации и ремонта оборудо-

вания, а обособленный комплекс вспомогательного оборудования позволя-

ет производить его ремонт и ревизию при остановке агрегата без ущерба

работы всей станции.

Размещают такие секции в торце блока, чтобы наличие или отсутст-

вие этой секции не влияло на компоновку блока в целом. Размеры здания,

его высота зависят от применяемого оборудования и его расположения.

Так, если поршневые компрессоры имеют один горизонт обслуживания, то

турбокомпрессорные агрегаты два. На верхнем горизонте в этом случае

располагается машинный зал, а на нижнем, как правило, подвальном – все

вспомогательное оборудование: маслонасосы, масловоздухоохладители,

насосы охлаждения системы, установки для откачки случайных стоков и

т.д.

В конструктивном отношении здания компрессорных станций

(рис. 3.22) представляют однопролетные каркасные здания из типовых

сборных железобетонных элементов, аналогичных другим секциям блока

зданий вспомогательного ствола. Для монтажа и ремонта оборудования в

здании предусматривается мостовой кран.

При снабжении сжатым воздухом группы близко расположенных

предприятий в последнее время применяются районные компрессорные

станции в виде отдельно стоящих зданий. Такие станции оборудуются не-

сколькими турбокомпрессорами К 500 производительностью 500 м3/мин и

одним компрессором К 250 производительностью 250 м3/мин, чтобы обес-

печить более гибкое регулирование производительности станции и давле-

ния в сети.