- •Оглавление

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 32

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 62

- •130406 «Шахтное и подземное строительство» 89

- •4.Деформационный критерий прочности пород.

- •5. Деформационные характеристики пород, их физический смысл.

- •6. Длительная прочность пород.

- •7. Конструкции металлической рамной крепи, виды профиля, конструкции узлов податливости. Область применения податливой рамной крепи.

- •8. Коэффициент вязкости, его физический смысл и размерность.

- •9. Метод переменных модулей. На каком принципе основан данный метод и где применяется?

- •10. Набрыгбетонная крепь, сухой и мокрый способы нанесения набрызгбетонной смеси. Расчетная схема и исходные данные для расчета крепи.

- •11. Начальные и полные напряжения в массиве.

- •12. Начальное поле напряжений в массиве пород. Виды начального поля напряжений и их характеристика.

- •13. Новоавстрийский метод строительства тоннелей, характеристика метода.

- •14. Основные типы крепи. Предварительный выбор крепи.

- •15. Основные характеристики землетрясений. Виды сейсмических волн.

- •16. Оценка прочности крепи. Поясните содержание понятия «несущая способность крепи».

- •17. Оценка склонности пород к вывалообразованию.

- •18. Оценка устойчивости пород.

- •19. Параметры анкерной крепи, их определение.

- •20. Паспорт прочности горных пород.

- •21. Податливая крепь. Область применения, определение параметров.

- •22. Показатель пластичности пород.

- •23. Прочностные характеристики пород.

- •24. Расчет крепи при определенном действии различных нагрузок и воздействий. Расчет на горное давление.

- •25. Расчет крепи стволов, исходные данные.

- •26. Расчет крепи стволов, сооружаемых бурением, определение нагрузок на крепь.

- •27. Расчетная схема жесткой рамной крепи. Характеристики эквивалентного слоя и как они определяются?

- •28. Расчетная схема крепи. Виды нагрузок и воздействий.

- •29. Расчет обделки тоннеля, исходные данные.

- •30. Реологические характеристики горных пород.

- •31. Свойства и характеристики бетона, применяемого в подземном строительстве. Поясните термины: «класс бетона», «нормативное сопротивление», «расчетное сопротивление».

- •32. Теория прочности Кулона-Мора. Условие прочности при объемном сжатии.

- •33. Типы и виды анкерной крепи.

- •34. Устойчивость крепи. Какие виды крепи, и в каких случаях следует проверять на устойчивость.

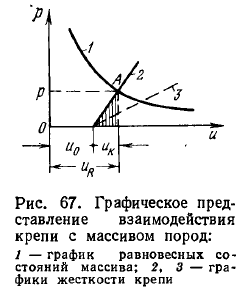

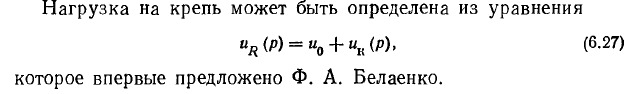

- •35. Учет начальных смещений пород (до возведения крепи) при расчете крепи.

- •36. Характеристики деформирования пород за пределом прочности.

- •37. Характеристики ползучести пород.

- •38. Чугунная тюбинговая крепь, область применения.

- •39. Шарнирная крепь (обделка). Рациональное количество блоков в поперечном сечении выработки круглого сечения. Рациональное расположение шарниров. Область применения.

- •40. Экспериментально-аналитический метод расчета крепи.

- •2. Комбинированные способы проведения протяженных горных выработок.

- •3. Конструкции рамных крепей (деревянных, металлических и сборных железобетонных).

- •4. Конструкции и технология установки анкерной крепи.

- •5. Набрызг-бетонная крепь: назначение, область применения и механизация при нанесении набрызг-бетона.

- •6. Обменно-транспортные операции при проведении двухпутевых выработок.

- •7. Организация работ при проведении горной выработки. Основные положения составления графиков организации работ.

- •8. Основные типы горизонтальных горных выработок ограниченного сечения и их назначение.

- •9. Паспорт бвр. Требования епб, предъявляемые к паспорту бвр.

- •10. Паспорт крепления горных выработок: порядок составления и утверждения согласно пб.

- •11. Перечислите технологические схемы строительства камер ограниченного сечения.

- •12. Перечислите факторы, оказывающие влияние на выбор погрузочных машин.

- •13. Схемы и способы проветривания тупикового забоя протяженных горных выработок.

- •14. Технология возведения набрызг-бетонной крепи (сухое набрызг-бетониро-вание).

- •15. Технология возведения деревянной рамной крепи.

- •16. Технология возведения кольцевой металлической крепи.

- •17. Технология возведения металлической арочной крепи.

- •18. Технология возведения рамной железобетонной крепи.

- •19. Технология возведения сборных железобетонных крепей (сплошных).

- •20. Технология возведения сплошной каменной податливой крепи.

- •21. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью гидромеханизации.

- •22. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью бвр.

- •23. Технология проведения горных выработок с помощью механических инструментов.

- •24. Технология строительства тоннелей с использованием пилот-штольни.

- •25. Технология строительства тоннелей сплошным забоем.

- •26. Технология строительства тоннелей способом опертого свода.

- •27. Технология строительства тоннелей способом опорного ядра.

- •28. Технология строительства тоннелей уступным способом.

- •29. Технология строительства штреков по тонким пластам широким забоем.

- •30. Технологические схемы строительства наклонных стволов (включая устье).

- •31. Технологические схемы проведения горных выработок в однородных крепких породах с помощью бвр.

- •32. Технология проведения горных выработок в однородных мягких породах с помощью проходческих комбайнов.

- •33. Технологические схемы проведения горных выработок щитовым способом.

- •34. Технологические схемы сооружения камер околоствольного двора.

- •35. Технологические схемы строительства выработок большого поперечного сечения в мягких породах.

- •36. Технологические схемы возведения монолитной железобетонной крепи.

- •37. Технологические схемы возведения монолитной бетонной крепи.

- •38. Технологические схемы проведения горных выработок с использованием скреперных комплексов.

- •39. Типовые сечения горизонтальных горных выработок (форма и размеры поперечного сечения, материал и конструкция крепей). Требования пб.

- •40. Требования пб к зазорам в транспортных выработках.

- •Бвр при проходке стволов. Расчет количества шпуров.

- •Бвр при проходке стволов. Расчет объема взорванной породы.

- •4. Бвр при проходке стволов. Типы применяемых врубов при проходке стволов. Нарисовать схемы врубов.

- •Классификация вертикальных шахтных стволов по глубине.

- •6. Конструкции опорных венцов. Расстояния между опорными венцами в зависимости от крепости горных пород.

- •7. Комплексы оборудования для строительства глубоких стволов.

- •8. Комплексы оборудования для строительства стволов малой глубины.

- •9. Комплексы оборудования для строительства стволов средней глубины.

- •10. Конструкции устьев стволов. Определить величину гидростатического давления на крепь устья ствола на отметке 20 м. Уровень подземных вод находится на отметке 5 м.

- •11. Методика определения диаметра вертикального шахтного ствола графоаналитическим способом. Величина необходимых зазоров армировки по пб.

- •16. Определение оснащения стволов к проходке. Схемы оснащения стволов.

- •17. Определение подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Указать максимальную норму продолжительности подготовительного периода.

- •18. Определение подготовительного периода. Внутриплощадочные работы. Указать минимальную норму продолжительности подготовительного периода.

- •19. Определение технологического отхода. Длина технологического отхода при последовательной, параллельной и совмещенной схеме строительства шахтных стволов.

- •23. Совмещенная технологическая схема строительства стволов. Достоинства, недостатки схемы. Нарисовать участок ствола с применяемым проходческим оборудованием, креплением и соответствующими размерами.

- •24. Сущность специального способа проходки стволов с искусственным замораживанием горных пород. Нарисовать схему одноступенчатой замораживающей станции.

- •25. Сущность специального способа проходки стволов с помощью металлических шпунтин. Виды металлических шпунтин. Нарисовать схему.

- •26. Сущность специального способа проходки стволов с помощью опускных крепей. Нарисовать схему.

- •27. Сущность специального способа проходки стволов с помощью сжатого воздуха. Нарисовать схему.

- •28. Сущность специального способа проходки стволов с помощью тампонажа. Нарисовать схему.

- •29. Схемы проветривания стволов.

- •30. Требования, предъявляемые к бурильным установкам. Марки бурильных установок.

- •31. Требования, предъявляемые к металлическим призабойным опалубкам. Высота опалубки в зависимости от крепости горных пород.

- •32. Требования, предъявляемые к погрузочным машинам. Классификация погрузочных машин по емкости грейфера.

- •33. Требования, предъявляемые к проходческим полкам.

- •36. Технология возведения чугунной тюбинговой крепи вертикального ствола. Нарисовать схему чугунного тюбинга.

- •37. Факторы, влияющие на выбор подъемных машин при проходке стволов.

- •38. Факторы, влияющие на размеры поперечного сечения стволов. Максимально допустимая скорость движения воздушной струи по стволу (в зависимости от назначения) согласно пб.

- •39. Формы поперечного сечения вертикальных стволов. Их применение. Нарисовать формы стволов.

- •3.Бетонные и железобетонные конструкции, работающие в условиях внецентренного сжатия.

- •4. Бетонные и железобетонные конструкции, работающие на изгиб. Расчет прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. Элементы с одиночной и двойной арматурой. Расчетные формулы.

- •5. Бункера. Защита бункеров от истирания.

- •6. Виды нагрузок и воздействий на строительные конструкции.

- •7. Выбор подъемного каната.

- •8. Выбор подъемной машины.

- •9.Генеральный план промышленного предприятия. Технологическая основа построения генплана.

- •10. Железобетонный каркас многоэтажного здания.

- •11. Здания вентиляторов.

- •12. Здания калориферов.

- •13. Здания компрессоров.

- •14.Здания электроподстанций.

- •15. Зонирование территории промплощадки. Выбор промышленной площадки на спокойном рельефе. Выбор промышленной площадки на косогоре.

- •16. Классификация зданий и сооружений.

- •17. Котельные. Планировочные и конструктивные решения паровых и водогрейных, особенности проектирования котельных на твердом топливе.

- •18. Лесной склад.

- •19. Мероприятия по осушению и отводу вод.

- •20. Оборудование, располагаемое в станке копра.

- •21. Ограждающие конструкции.

- •22. Общие принципы объемно-планировочных решений одноэтажных промышленных зданий.

- •23. Общие сведения по расчету строительных конструкций. Понятия о предельных состояниях и расчет строительных конструкций по предельным состояниям.

- •24. Определение геометрических размеров копра и его частей.

- •25. Основные системы копров.

- •26. Основные элементы металлического каркаса одноэтажного здания.

- •27. Основные элементы сборного железобетонного каркаса.

- •28. Открытые распределительные устройства.

- •29. Перекрытия.

- •30. Покрытия.

- •31. Расчет копра на ветровую нагрузку.

- •32. Расчет элементов различного поперечного сечения при большом и малом эксцентриситете сжимающей силы.

- •37. Сущность железобетона, его преимущества и недостатки.

- •38. Типизация и стандартизация в строительстве.

- •39. Угольные склады.

- •40. Эстакады и галереи.

21. Податливая крепь. Область применения, определение параметров.

Другим важным прнзнаком крепи является ее деформируемость.

Различают соответственно жесткую и податливую крепь. Податливая крепь отличается от жесткой наличием конструктивных элементов (узлов) податливости, к числу которых относятся узлы трения в металлической рамной крепи, податливые прокладки в блочной крепи, податливый наружный слой в двухслойной крепи и др.

Работа в режиме совместного деформирования с массивом (≪взаимовлияющей деформации≫)

Металлическая податливая крепь. Блочная крепь с податливыми прокладками

Двухслойная крепь, состоящая из монолитной и сборной несущей конструкции

и податливого слоя между этой конструкцией и породой

Сборная крепь, вводимая в работу на некотором расстоянии от забоя. Монолитная крепь, возводимая с некоторым отставанием от забоя

22. Показатель пластичности пород.

23. Прочностные характеристики пород.

Под прочностью понимается способность пород противостоять разрушению от действия внешних нагрузок. При этом породы находятся в напряженном состоянии, которое может быть одно-, двух- и трехосным (или объемным). Количественно напряженное состояние оценивается напряжением — нагрузкой, приходящейся на единицу площади сечения. Критическим или предельным напряжением считается такое, при котором происходит разрушение образца породы. Оно носит название предела прочности. Величина пределов прочности и является характеристикой прочностных свойств пород. Сопротивление горных пород разрушению зависит от вида и характера действующих механических нагрузок. Так, пределы прочности породы при сжимающем, растягивающем, сдвигающем и изгибающем воздействиях нагрузок будут различны. В табл. 4.1 представлены ориентировочные показатели относительной прочности некоторых горных пород при различных видах нагружения.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что прочность в зависимости от вида нагрузок меняется в широких пределах. Наибольшее сопротивление горные породы оказывают при сжатии, наименьшее — при растяжении. Основное влияние на прочность горных пород оказывает их минеральный состав, структура, текстура, пористость и трещиноватость. Наиболее простым и доступным способом определения прочностных характеристик горных пород является испытание образцов в лабораторных условиях. Для определения пределов прочности образцов пород применяют прямые и косвенные (упрощенные) методы испытаний, имеющие различный уровень надежности. При прямых методах в образцах горных пород формируются относительно однородные поля напряжений, в которых происходит их разрушение. Пределы прочности определяются отношением разрушающей нагрузки к начальной площади поперечного сечения образцов. Для прямых методов испытаний используются, как правило, образцы горных пород правильной формы с тщательно обработанными торцевыми гранями, на которые передается нагрузка.

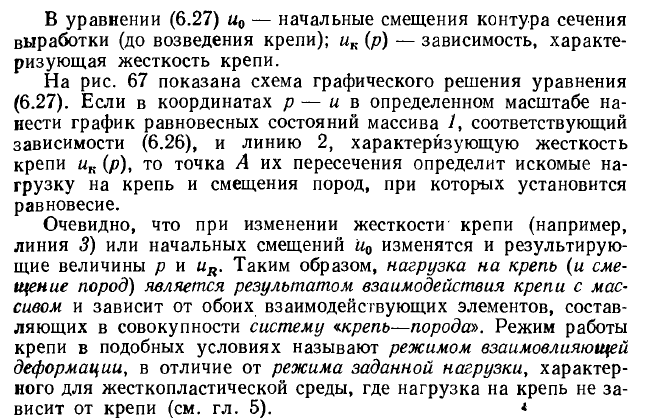

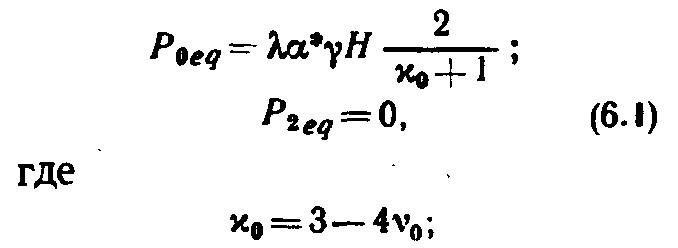

24. Расчет крепи при определенном действии различных нагрузок и воздействий. Расчет на горное давление.

При расчете крепи стволов на начальное поле напряжений (горное давление) эквивалентные напряжения (5.1) на бесконечности в расчетной схеме многослойного кругового кольца (см. рис. 5.1) определяются по формулам:

при гравитационном поле начальных напряжений

V0—коэффициент Пуассона пород в массиве;

при тектоническом поле намальных напряжений—по формулам (5.1). Порядок расчета крепи следующий. Определяются коэффициенты передачи нагрузок, затем определяются напряжения на контактах слоев, далее, определяются нормальные тангенциальные напряжения на внутреннем и внешнем контурах сечений каждого слоя по основному материалу и по ребрам (при их наличии). После этого производится проверка прочности крепи и анализируется эффективность рассматриваемой конструкции.

Расчет на сейсмические воздействия. Эквивалентные напряжения (5.1) на бесконечности определяются по формулам (1.51) или (1.52) н (5.4)—(5.6). Затем производится определение коэффициентов передачи нагрузок, далее—напряжений на контактах слоев и, наконец, — экстремальных значений напряжений на внутреннем и внешнем контурах сечения каждого слоя. Полученные экстремальные значения напряжений рассматриваются как расчетные и равновероятные во всех радиальных сечениях крепи, поскольку действительное направление распространения сейсмических волн является принципиально непредсказуемым.