- •Раздел 1. Общее понятие о системе озеленения населенных мест

- •Тема 1.1. Функционально-планировочная организация населенных мест

- •Тема 1.2. Планирование системы озеленения населенных мест

- •Тема 1.3.Классификация и виды зеленых насаждений и их отличительные особенности

- •Раздел 2. Озеленение садово-парковых объектов различного назначения

- •Тема 2.1. Классификация озелененных территорий

- •Тема 2.2. Озеленение улиц, бульваров и площадей

- •Тема 2.3. Озеленение парков и скверов.

- •Баланс территории гидропарка (пример)

- •Тема 2.4. Озеленение культурно-исторических зон

- •Тема 2.5. Озеленение жилых территорий.

- •Тема 2.6. Озеленение участков детских дошкольных учреждений и школ

- •Тема 2.7. Озеленение территорий учреждений системы здравоохранения

- •Тема 2.8. Озеленение территорий промышленных предприятий

- •Тема 2.9. Озеленение территорий специального назначения

- •Раздел 3. Проектирование объектов озеленения

- •Тема 3.1. Организация процесса проектирования садово-парковых объектов

- •Тема 3.2. Графическая часть проектной документации

- •Тема 3.3. Порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации

- •Раздел 4. Создание и содержание садово-парковых объектов

- •Тема 4.1. Организация процесса создания садово-парковых объектов

- •Тема 4.2. Инженерная подготовка территории под озеленение

- •Тема 4.3. Агротехническая подготовка территории садово-парковых объектов

- •Тема 4.4. Посадка деревьев и кустарников

- •Тема 4.5. Уход за зелеными насаждениями на объектах озеленения

- •Раздел 5 учет зеленых насаждений

- •Тема 5.1. Государственный учет объектов растительного мира

Тема 2.9. Озеленение территорий специального назначения

Особенности создания насаждений санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Санитарно-защитные зоны формируются на производственных объектах, объектах источников водоснабжения и примагистральных территориях.

Доля озелененных участков в зависимости от класса санитарной опасности предприятия составляет от 40 до 60 % территории санитарно-защитной зоны, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При организации санитарно-защитной зоны производственного объекта большое внимание уделяется подбору устойчивых к сверхнормативному воздействию промышленных выбросов видов древесных и кустарниковых растений. Разные виды растений имеют различную поглотительную способность и обладают большей или меньшей газоустойчивостью.

Наибольшей пылезадерживающей способностью обладают растения с шероховатой или волосистой поверхностью листа. На примагистральных территориях СЗЗ предусматривают зеленые полосы из деревьев с плотной кроной. Помимо очищения атмосферного воздуха от пыли и техногенных загрязнений полосы из деревьев с плотной кроной создают преграду для звуковых волн и могут снижать более чем на 20 % уровень шума в весенне-летний период сезона.

Эффект снижения шума зависит от конструкции посадок растений, их видового состава, величины и строения крон деревьев и кустарников, густоты листвы, фенологической фазы развития, а также уровня локального шумового воздействия.

Санитарно-защитные зоны могут тесно соприкасаться с территориями вблизи водоемов, рек, водохранилищ. Основные принципы благоустройства и озеленения русел рек, берегов водохранилищ заключаются в сохранении и активизации прибрежной и пойменной растительности, формировании функционально расположенных защитных полос и куртин кустарниковых и древесно-кустарниковых насаждений.

Защитные полосы вдоль русел рек создаются для защиты от попадания загрязнений в них и укрепления склонов.

Куртинные насаждения организуют вдоль овражно-балочных систем из древесно-кустарниковых растений шириной 20 м в нижней части поймы.

Кольцеобразные насаждения организуют вдоль всех замкнутых водоемов для защиты от ила и растительных остатков. Дренирующие и куртинные насаждения организуют на заболоченных участках. Для создания защитных полос требуется территория, ширина которой превышает расчетную ширину реки.

Особенности создания мелиоративных и защитно-мелиоративных насаждений.

Создание защитных насаждений вдоль транспортных путей.

Благоустройство территории кладбищ.

Зеленые насаждения на территории питомников и цветочных хозяйств.

Т ерритории кладбищ входят в общегородскую территорию, являются важным объектом озеленения. К их архитектурно-художественному оформлению, благоустройству и озеленению предъявляются повышенные требования. В малых городах проектируется одно-два кладбища, а в больших городах — 5... 10 кладбищ.

Кладбища подразделяются на обычные гражданские, крематории и мемориальные. Они должны размещаться не ближе 500... 1 000 м к ближайшим жилым массивам, в спокойных местах, вдали от источников шума и иметь удобную транспортную связь с различными районами города. В соответствии со строительными нормами и правилами размеры кладбищ ориентировочно принимаются из расчета 25 га на 100 000 жителей.

Непосредственно под захоронение отводится 60 % земельного участка кладбища: для могил взрослых — 259х 120 см, для детей до 10 лет — 159x75 см. Расстояния между могилами должны быть по длинной стороне — не менее 1,0 м, по короткой стороне — не менее 0,5 м. Продолжительность существования кладбища—20...25 лет.

Планировка территории кладбищ, как правило, имеет регулярную систему. В ряде случаев за рубежом при проектировании кладбища используют приемы ландшафтной композиции («Лесное кладбище» под Таллинном (Эстония)).

Кладбища, решенные приемами регулярной композиции, имеющие геометрический характер планировки, подразделяются на следующие зоны:

территория с захоронениями;

площадь с ритуальным зданием для панихид и административным корпусом;

въездная площадь с автостоянками, магазином цветов;

хозяйственная территория со складами, оранжереями, мастерскими по изготовлению памятников.

Ширина проездов принимается равной 5,0... 6,5 м; аллей — 3,0... 3,5 м; дополнительных дорог — 1,5...2,0 м. Территория захоронений делится на участки по 200...400 захоронений. Захоронения каждого участка решаются индивидуально. Они могут быть оформлены живой изгородью, украшены цветущими растениями или газонными травами.

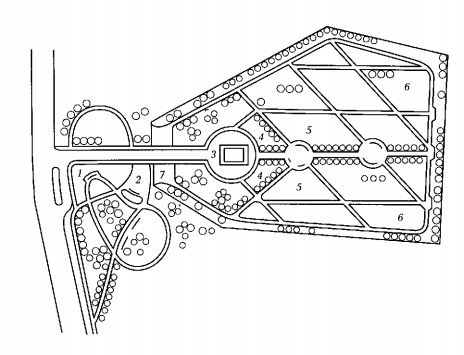

Рис. 47. Пример зонирования территории кладбища:

1 — парковая зона; 2 — площадка для участников траурной церемонии; 3 — площадка для проведения гражданских панихид; 4 — сектор почетных захоронений; 5, 6 — места захоронений; 7 — хозяйственная зона.

При решении территории кладбищ приемами ландшафтной композиции

максимально сохраняются имеющиеся насаждения и рельеф. Выделяется центр композиции, трассируются дороги, четко разделяющие его на участки. Въездные и ритуальные площадки оформляются строго и парадно. На рис. 47 показан пример зонирования территории кладбища.

Для создания выразительности на кладбище устанавливают памятники, разбивают цветники, шпалеры из деревьев и кустарников, аллеи, устанавливают стелы с памятными надписями, скульптуры, питьевые фонтанчики, организуют места для кратковременного отдыха.

Крематории располагаются в крупных городах; их устройство не требует зоны санитарного разрыва. Соотношение захоронения в гробах к захоронению в урнах составляет 6 : 1; 10 : 1 (из расчета на одно место 0,83 м2; примерно 100 урн на 10 м площади). На территории крематория сооружается колумбарий для хранения урн, колумбарные стенки, иногда совмещающие задачу ограды вдоль границ кладбища.

Мемориальные кладбища имеют общекультурное значение, символизируют преемственность поколений и оказывают влияние на общественную психологию.

Захоронение всегда было и остается важным элементом культуры.

Д ля обеспечения снабжения населенных мест качественным посадочным материалом необходима развитая система питомников и цветоводческих хозяйств.

Питомники закладывают ближе к городу, населенному пункту, месту озеленительных работ в целях максимального приближения к объектам озеленения и снижения транспортных затрат.

Цветоводческие хозяйства следует размещать поблизости от мест ведения озеленительных работ, в черте города или в пригороде.

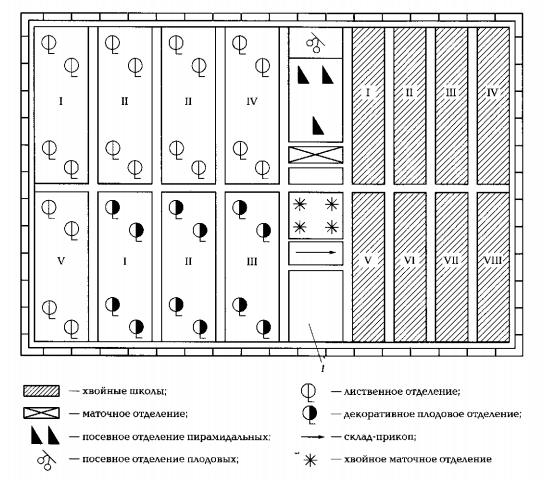

Рис. 4.8. Примерный план организации питомника декоративных древесных растений:

1 — административное здание (контора); I...VIII — школы длительного выращивания и формирования деревьев и кустарников

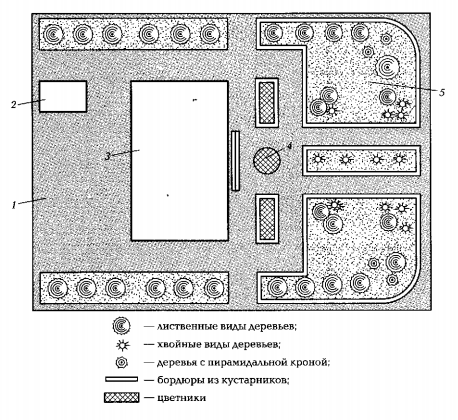

Рис. 49. Примерная схема благоустройства и озеленения территории усадьбы питомника:

1 — автостоянка; 2 — гараж; 3 — административное здание (контора); 4 — солитер [дерево); 5 — травяной покров [газон)

В зависимости от производственной программы и принятых способов выращивания растений в питомниках декоративных растений по существующим агротехническим правилам и регламентам организуются следующие отделения:

посевное — выращивание сеянцев для закладки школ питомников;

черенковое — выращивание саженцев путем укоренения стеблевых и зеленых черенков ряда пород растений;

школьное — выращивание саженцев из сеянцев и черенков в течение двух и более лет;

маточно-черенковое — создание плантации взрослых растений для получения черенков и семян;

дендрологическое — создание коллекции ценных видов, клонов и перспективных гибридов древесных и кустарниковых пород;

плодово-ягодных культур — выращивание плодово-ягодных видов деревьев и кустарников.

При организации территории питомника (рис. 47) следует учитывать, что административный корпус должен располагаться в его центральной части, в непосредственной близости от главного подъезда. Отделы и школы размещают с учетом условий выращивания. В пределах каждой производственной части территория питомника делится на кварталы или участки, занятые одной культурой или группой однородных культур, требующих одинаковой агротехники и одного срока выращивания (рис. 49).

Участки (как правило, прямоугольной формы) имеют следующие размеры:

в крупных питомниках: длина — 300... 500 м; ширина — 40... 120 м;

в средних питомниках: длина — 50 м; ширина — 20 м.

Разграничиваются участки дорогами. Дорожная сеть питомника состоит из дорог основных (магистральных), вспомогательных и окружной (вдоль границ питомника).

Вне общего деления на кварталы и поля выделяются площадки под хозяйственные постройки.

Соотношения рекомендуемого ассортимента растений в питомнике представлен в табл. 16.

Садоводческие товарищества

В садоводческие товарищества добровольно объединяются граждане для организации коллективного сада на земельном участке, предоставленном им в бессрочное пользование решением региональных властных структур.

Основной задачей садоводческого товарищества является организация сада и использование его членами товарищества для выращивания фруктов, ягод, овощей, а также создание условий для культурного проведения свободного времени трудящимися с их семьями, укрепления здоровья, приобщения к труду подростков.

Каждый участок ограждается забором. На территории садового участка выделяются следующие зоны:

жилая зона, которую составляют жилой дом, дворик-патио, гараж и летняя кухня;

хозяйственная зона, сарай, компостная яма, туалет, душ, мастерская;

зона плодового сада;

зона огорода;

зона декоративного сада, на котором помимо цветников устраивают место отдыха, детскую площадку и декоративный водоем.

Архитектурно-планировочное решение строится на принципах как регулярной, так и ландшафтной композиции и планировки.

При использовании принципа регулярной композиции в основе каждой зоны лежат геометрические фигуры. Весь участок пронизан духом соразмерности и симметрии. Для него характерны высокие кирпичные или бетонные заборы, аккуратно подстриженные живые изгороди, лестницы, прямые мощеные дорожки.

При использовании принципа ландшафтной композиции участок выглядит как стихийно образовавшийся уголок природы.

Участки различного назначения желательно отделять друг от друга невысокой живой изгородью из декоративных растений или низкорослых деревьев. Со стороны улицы требуется более надежная ограда. За домом можно посадить плодовые деревья. От границы участка деревья должны располагаться на расстоянии не менее 2,5... 3,0 м