- •1. Иерархические системы в крупных автоматизированных промышленных комплексах

- •Сталелитейная промышленность

- •Нефтехимическое производство

- •Энергетические системы

- •Теории организационных систем и многоуровневый системный подход

- •Формализация в рамках теории многоуровневых систем основных понятий теории организаций

- •Специализация (децентрализация) и координирование

- •Заключительные замечания

- •3. Иерархический порядок в природных структурах

- •Глава 2

- •Вертикальная соподчиненвость

- •Право вмешательства

- •Взаимозависимость действий

- •2. Основные виды иерархии

- •Страты. Уровни описания, или абстрагирования

- •Слои. Уровни сложности принимаемого решения

- •Многоэшелонные системы: организационные иерархии

- •Связь между различными понятиями уровня

- •3. Зависимость между уровнями и координируемость

- •Взаимная зависимость уровней

- •Основные особенности функционирования вышестоящего элемента

- •Взаимосвязь элементов нижестоящего и вышестоящего уровней

- •4. Почему именно иерархические структуры?

- •Интеграция

- •Лучшее использование имеющихся ресурсов

- •Адаптивность и надежность

Часть I

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Глава 1

ПРИМЕРЫ

Многоуровневые иерархические системы до сих пор еще не являлись объектом математических теорий или хотя бы подробного теоретического изучения. Это, однако, не означает, что ученые и философы не интересовались «иерархическим порядком» или не сознавали его важности; предмет этот достаточно много обсуждался. Тем не менее можно утверждать, что имевшие место обсуждения этих проблем не были направлены на создание теоретических основ, а тем более математического формализма для исследования иерархических явлений и не привели к их созданию. В результате среди исследователей-теоретиков до сих пор отсутствует единое мнение относительно сущности иерархических систем. Можно даже сказать, что важность и широкая распространенность многоуровневых систем еще не достаточно хорошо осознаны.

В данной главе мы постараемся в самой сжатой форме описать некоторые из существующих многоуровневых систем, применительно к которым была разработана излагаемая в этой книге теория.

Основное назначение приводимых ниже примеров — возбудить интерес читателя, показав, насколько широко в действительности распространены многоуровневые системы. Точнее говоря, мы приводим многочисленные примеры из различных областей, отобранные с таким расчетом, чтобы облегчить понимание вводимых далее понятий и используемого на протяжении всей книги математического формализма.

Читатель, не интересующийся описанием существующих систем, но чувствующий необходимость создания теории многоуровневых систем и проявляющий интерес к теории как таковой, может начать чтение непосредственно с гл. 2 или 3.

Для читателя же, интересующегося только проблемой координации, достаточно будет ознакомиться с ч. II, обращаясь, в случае необходимости, к гл. 4 части I.

На этом мы закончим наши вступительные замечания и приступим к качественному рассмотрению различных иерархических систем.

1. Иерархические системы в крупных автоматизированных промышленных комплексах

Ниже приводятся три примера, взятые из сталелитейной, нефтехимической и энергетической отраслей промышленности. Чтобы избежать трудностей, связанных со специфическими особенностями той или иной отрасли, мы, как правило, будем описывать гипотетические случаи, синтезированные на основании описанных в технической литературе реальных данных.

Сталелитейная промышленность

Уже довольно давно стало очевидно, что для повышения экономичности производства стали необходима более полная автоматизация производственных процессов. Перечислим причины, ускорившие внедрение интегрированных систем управления сталелитейными комплексами на базе ЭВМ.

Размер, сложность, разнообразие. На большом сталелитейном заводе «может одновременно храниться, готовиться к обработке и перерабатываться 500 000 и более тонн материалов, над которыми производятся сотни операций» [1]. Обработка информации, контроль и управление, осуществляемые в настоящее время руководством предприятий, административными работниками и операторами, требуют поистине колоссального труда. Поэтому использование специального оборудования (например, ЭВМ), облегчающего этот труд и повышающего его производительность за счет более эффективной обработки информации и рационализации процесса принятия решений, представляется весьма привлекательным.

Широкий спектр времени отклика в системе. Сталелитейный завод, рассматриваемый как динамическая система, подвергается внешним воздействиям с очень широким спектром частот; работа всего завода обычно строго регламентируется недельным планом, составляемым на несколько недель вперед. В то же время прокатный стан работает со скоростью до 1200 м/с, так что «на учете каждая секунда» [1]. Однако в такой системе неизбежно возникают расхождения между заранее составленным планом и его фактическим выполнением. Легко видеть, что отсутствие координации может в такой ситуации привести либо к частичным срывам выполнения заказов (из-за недопустимых отклонений параметров от заданных значений), либо к чрезмерному увеличению складских запасов.

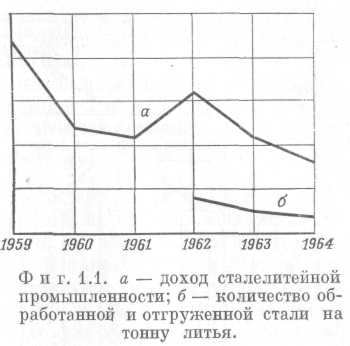

Возрастающие требования к рентабельности. Фактор издержек производства стали приобретает все большее значение как в связи с увеличивающейся конкуренцией, так и в связи с возрастающими потребностями в продукции высокого качества с минимальными допусками. Доходы сталелитейной промышленности, а также отношение количества готовой стали к количеству исходного сырья неуклонно уменьшаются, как хорошо видно из фиг. 1.1 [2]. Именно для решения этих проблем обычно и используется автоматизация.

Автоматизация в сталелитейной промышленности основана на принципе объединения всех функций обработки информации и управления в единой системе, охватывающей все этапы от получения заказов до управления скоростью подачи и температурой. В результате возникает неразрывная связь между планированием выпуска продукции и непосредственным управлением производственными операциями в цехах — весьма желательная ситуация как для технологов, так и для руководства.

Обобщенная блок-схема функциональных задач, решаемых в процессе управления сталелитейным заводом, представлена на фиг. 1.2 в виде многоуровневой системы с иерархией организационного типа. Полная задача управления заводом определяется с помощью трех страт, так что вся система представляет собой стратифицированную систему (в соответствии с определением, данным этому термину в гл. 2). Система состоит из большого числа блоков и должна выполнять много задач (на одном подобном предприятии предполагалось использовать 9 ЭВМ [3]). Мы здесь, однако, опишем только ее основные функции.

С общесистемной точки зрения рассматриваемая система должна выполнять следующие три основные функции: а) планирование производства, б) составление рабочих заданий и координация работ и в) управление технологическими процессами. Эти функции составляют основу для иерархической организации подсистем.

Блок управления высшего уровня принимает заказы, а затем группирует и распределяет их так, чтобы повысить рентабельность производства в пределах ограничений, накладываемых сроками поставок; на выходе этого уровня получается недельный план. Он составляется на несколько недель вперед и в последнюю минуту корректируется на основании информации, поступающей по каналам обратной связи, о фактическом выполнении производственных планов за истекший период.

Недельный план поступает на вход блоков управления более низкого (среднего) уровня, которые разбивают его на частные

задания по отдельным технологическим процессам. Они сравнивают фактические показатели с плановыми; они получают данные об объеме производства и качестве продукции и могут потребовать полного изменения графика работы всего завода, если это необходимо. Их основная функция — координирование. Так как производство непрерывно (а в некоторых подсистемах скорости его весьма велики!), то работа отдельных подсистем должна непрерывно координироваться из единого центра, для того чтобы избежать возникновения узких мест, которые замедляют темпы производства или вызывают непроизводительные расходы. Рассмотрение именно этих процессов, управление которыми требует хорошо развитых методов координации, и привело к созданию концепций и теории, изложенных в гл. 2 этой книги.

Блоки

управления нижнего уровня управляют

самими технологическими

процессами; они осуществляют функции

контроля и

управления физическим процессом

производства продукции отдельными

подэлементами, входящими в комплекс.

На этом уровне

производится оптимизация некоторых

подпроцессов (с

точки зрения минимизации стоимости

продукции); осуществляется

текущий контроль за ходом физических

процессов, про

изводится

прямое цифровое управление процессами

и т. д. К этому уровню

также относятся входные и выходные

устройства, измерительные

приборы и средства индикации.

изводится

прямое цифровое управление процессами

и т. д. К этому уровню

также относятся входные и выходные

устройства, измерительные

приборы и средства индикации.

К этому краткому описанию следует добавить ряд замечаний.

Каждый из уровней, показанных на фиг. 1.2, может содержать ряд подуровней; «трехуровневая» структура соответствует первому дополнительному расчленению, или «вертикальной декомпозиции», всей задачи.

Система в своих действиях обладает значительной автономией. Сообщалось, например, что подобная система может принимать решения по таким вопросам: когда следует заказать дополнительное количество стали в связи с возрастанием брака; не находится ли в переработке излишнее количество материала и если да, то можно ли использовать его для выполнения других заказов [3]. Весь завод действует как адаптивная система с автоматически меняющимся производственным графиком и может даже отвергнуть некоторые заявки, если их выполнение потребовало бы нежелательной перестройки всего хода производственного процесса.