- •Лабораторные работы по эстау 2 Лабораторная работа №5 Частотные характеристики усилителя

- •Лабораторная работа №6 Исследование эмиттерного повторителя

- •1. Исследования в системе моделирования Electronics Workbench.

- •Лабораторная работа №7. Исследование аналогового компаратора

- •Лабораторная работа №9. Исследование активных rc–фильтров на операционных усилителях

- •Лабораторная работа №10 Исследование основных однофазных схем выпрямления (однополупериодной, двухполупериодной со средней точкой, мостовой)

- •Лабораторная работа №11 Исследование дифференциальных усилителей

- •Лабораторная работа №12. Исследование генераторов гармонических колебаний

- •Лабораторная работа №13 Исследование фильтров

- •Лабораторная работа №14 Исследование усилителей мощности

- •Лабораторная работа №15 Исследование импульсного стабилизатора напряжения

Лабораторная работа №11 Исследование дифференциальных усилителей

Цель работы - изучение режимов работы дифференциальных усилителей.

Задание:

1. Исследовать зависимость коэффициента усиления дифференциального усилителя от параметров транзисторов (рис. 11.3).

2. Исследовать степень неидентичности внутренних сопротивлений источников входных сигналов.

3. Исследовать зависимость напряжения смещения от неидентичности коллекторных нагрузок и цепей смещения.

4. Исследовать каскодную схему.

Методическое указание к выполнению работы.

Краткие сведения из теории.

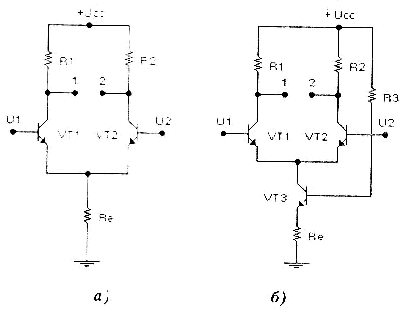

Дифференциальный усилитель (ДУ) является одним из основных каскадов операционного усилителя. Простейший ДУ (рис. 11.1, а) состоит из двух одинаковых плеч, каждое из которых содержит транзистор и резистор нагрузки. Эмиттеры транзисторов соединены между собой и через резистор Re подключены к общей шине.

Предположим, что каскад абсолютно симметричен, т.е. сопротивления резисторов и параметры транзисторов, входящих в каждое плечо, одинаковы. Тогда при одинаковых входных сигналах U, и токи транзисторов также будут одинаковы, а это означает, что разность потенциалов между коллекторами (точки 1, 2) будет равна нулю. Этот случай, когда оба входных сигнала одинаковы как но амплитуде, так и по фазе, называется режимом усиления синфазного сигнала.

Рис. 11.1. Дифференциальный каскад с резистором (а) и стабилизатором тока (б) и эмиттерной.

Если на оба входа подать одинаковые по уровню, но разные по фазе сигналы, то в результате ток одного транзистора увеличится, а другого на столько же уменьшится. В этом случае разность потенциалов между коллекторами будет пропорциональна удвоенному значению изменения напряжения на коллекторе транзисторов. При этом через резистор Re будет течь неизменный ток.

Если положительное приращение получит сигнал только на одном входе, например, на первом, это приведет к увеличению коллекторного тока транзистора VT1 и, следовательно, тока через резистор Re. Но увеличение падения напряжения на резисторе Re вызовет уменьшение разности потенциалов между базой и эмиттером транзистора VT2, и его ток уменьшится, причем изменение тока транзистора VT2 будет таково, что приращения напряжений эмиттер-база обоих транзисторов будут одинаковы. Следовательно, при увеличении входного напряжения на некоторую величину потенциал эмиттера увеличится на половину этой величины. При этом приращение напряжения база-эмиттер для обоих транзисторов будет одинаковым, но разного знака. Очевидно, что независимо от того, на какой вход каскада подаются напряжения, токи транзисторов меняются одинаково и приращения их вызваны половиной разности напряжений, приложенных между входами. Это дает основание при анализе дифференциального каскада рассматривать только одну его половину, считая, что к его входу приложено напряжение, равное половине разности напряжений на входах ДУ, а сопротивление в цепи эмиттера Re равно нулю.

Важной характеристикой ДУ является коэффициент подавления синфазного сигнала, который показывает, во сколько раз коэффициент усиления дифференциального входного сигнала, приложенного между входами каскада, больше коэффициента усиления синфазных сигналов, действующих между каждым входом и общей шиной (землей). Анализ показывает, что для увеличения коэффициента подавления необходимо увеличивать сопротивление Re. Однако при этом приходится сталкиваться с проблемой обеспечения необходимого режима транзисторов по постоянному току. Трудности заключаются в необходимости увеличения напряжение питания до такой величины, что его реализация становится технически нецелесообразной. Кроме того, на резисторе Re при этом будет бесполезно рассеиваться электрическая мощность, что снижает КПД каскада.

Для устранения этого недостатка вместо резистора Re включают транзистор по схеме с ОЭ (рис. 11.1, б), который выполняет роль источника тока. Выходное сопротивление транзистора VT3 не равно бесконечности и примерно равно дифференциальному сопротивлению коллекторного перехода.

Хотя в идеальном дифференциальном каскаде синфазный входной сигнал не вызывает появления выходного сигнала, в реальном каскаде имеется небольшой выходной сигнал. Он обусловлен неполной идентичностью характеристик транзисторов, коллекторных нагрузок и внутренних сопротивлений источников входных сигналов.

В диапазоне высоких частот существенную роль в разбалансе каскада играют емкости коллекторных переходов. Они являются основной причиной роста усиления синфазного сигнала в диапазоне высоких частот.

Основным параметром ДУ являются коэффициент усиления дифференциальной составляющей сигнала К (коэффициентом усиления). Также различают коэффициент подавления синфазной составляющей, характеризующий влияние синфазной составляющей входного сигнала на дифференциальную составляющую выходного сигнала, входные сопротивления ДУ для дифференциальной и синфазной составляющих сигнала, которые существенно различаются.

Еще один параметр ДУ — динамический диапазон — характеризует отношение максимального и минимального напряжения входных сигналов, выраженное в децибелах. Минимальный сигнал ограничивается уровнем собственных шумов, а максимальный — нелинейными искажениями. Оценить максимально допустимый сигнал можно, например, следующим образом. Пусть в режиме покоя U=0,5Ucc. При положительной полярности входного сигнала потенциал уменьшается вплоть до нуля (после чего наступает насыщение транзистора), а при отрицательной полярности увеличивается вплоть до Ucc (после чего транзистор запирается). Таким образом, в обоих случаях максимальное приращение напряжение на коллекторе составляет 0,5Ucc. Деля эту величину на коэффициент усиления, получаем максимально допустимый входной сигнал.

Неизбежная асимметрия плеч реальных ДУ является причиной того, что в режиме покоя имеется разность потенциалов между точками 1, 2, которой соответствует на входе дифференциальный сигнал, называемый напряжением смещения нуля U. Чтобы устранить разбаланс выходных потенциалов, нужно подать на вход дифференциальный сигнал, равный U„ и имеющий противоположный знак. Напряжение смещения нуля состоит из нескольких слагаемых, каждое из которых зависит от разброса токов эмиттеров, коллекторных сопротивлений, температуры и др.

Кроме начального разбаланса коллекторных потенциалов, имеет место также начальный разбаланс входных токов. Этот параметр называют током смещения или просто разностью входных токов.

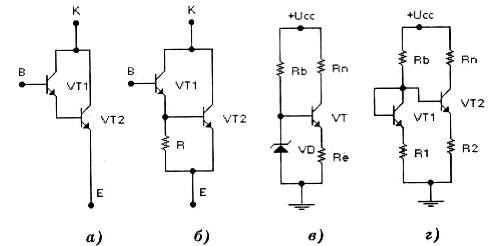

Для улучшения характеристик транзисторных ДУ используется ряд схемотехнических решений, в частности, широкое применение нашел каскад Дарлингтона и более качественный стабилизатор тока (рис. 11.2).

Каскад Дарлингтона (рис. 11.2, а) относится к классу так называемых составных транзисторов, обладающих такими свойствами, которые трудно или невозможно получить в транзисторах с обычной структурой. Особенностью каскада Дарлингтона является исключительно большой коэффициент усиления тока базы.

Для выравнивания эмиттерных токов параллельно эмиттерному переходу транзистора VT2 включают резистор R (рис. 11.2, б), что позволяет достичь коэффициента усиления порядка 1000... 5000.

Рис. 11.2. Схемы каскада Дарлингтона (а), составного транзистора с выравнивающим сопротивлением (б), стабилизатора (в) и отражателя тока (г).

Идея стабилизатора тока заключается в стабилизации напряжения базы транзистора с помощью параметрического стабилизатора, состоящего из стабилитрона VD и последовательно включенного с ним балластного резистора Rb. Постоянство напряжения на базе обеспечивает постоянство напряжения на резисторе Re и однозначно связанный с коллекторным током ток эмиттера, протекающий через нагрузку Rn.

В аналоговых интегральных схемах широкое распространение получил стабилизатор тока под названием "токовое зеркало" или отражатель тока (рис. 11.2, в). Из сравнения схем на рис. 11.2, в, г нетрудно установить сходство между отражателем тока и простейшим стабилизатором. Отличие заключается в том, что в отражателе вместо стабилитрона используются резистор R1 и прямо смещенный р-n-переход, роль которого играет транзистор VT1, включенный по схеме диода.

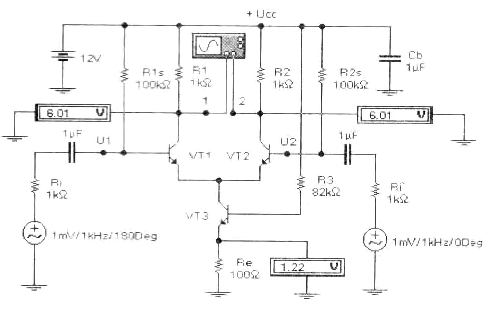

Схема для исследования ДУ показана на рис. 11.3. По сравнению с рис. 11.1, б, она дополнительно содержит элементы задания статического режима (резисторы Rls, R2s), блокировочный конденсатор СЬ в цепи питания, источники входного сигнала, внутренние сопротивления которых имитируются резисторами Ri, Ri\ а также контрольно-измерительные приборы. С помощью вольтметров, подключенных к коллекторам транзисторов ДУ, можно измерять напряжения смещения при изменении сопротивлений резисторов Rl, R2, Ri, Ri" и параметров транзисторов в статическом режиме, а с помощью вольтметра в эмиттерной цепи транзистора VT3 —контролировать ток покоя по напряжению на резисторе Re. Изменяя фазу источников входных сигналов, можно имитировать чисто синфазные входные сигналы (фаза обоих источников выбирается одинаковой, амплитуда — не более напряжения питания Ucc), дифференциальные сигналы, смешанный режим (фазы отличаются на несколько градусов, амплитуда несколько меньше Ucc).

Порядок выполнения рабочего задания.

1. Собрать схема дифференциальных усилителей представлена на рис. 11.2.

Рис. 11.2

2. Исследуйте зависимость коэффициента усиления от параметров транзисторов VT1, VT2 и степени ней идентичности внутренних сопротивлений источников входных сигналов. Результаты моделирования сравните с данными расчетов.

3. Выполните исследования по п. 1 для режима синфазного входного сигнала при двух значениях амплитуды входных сигналов, равной 0,lUcc и 0,9Ucc.

4. Для ДУ исследуйте зависимость напряжения смещения от неидентичности коллекторных нагрузок (Rl, R2) и цепей смещения (Rls, R2s), а также параметров транзисторов VT1 и VT2 (тепловой ток коллектора, коэффициент усиления по току и др.). При изменении параметров транзисторов необходимо в библиотеке компонентов сделать копию для одного из транзисторов ДУ с изменением названия, например, одному присвоить имя 1, а другому — 2.

5. В схеме ДУ на рис. 11.3 замените стабилизатор тока на транзисторе VT3 на отражатель тока (рис. 11.2, в), используя в качестве резистора R,, резистор R3 ДУ. При этом коллектор транзистора VT2 отражателя соедините с эмиттерами транзисторов ДУ. Подберите сопротивления эмиттерных резисторов отражателя таким образом, чтобы сохранился первоначальный статический режим. После таких изменений измерьте коэффициенты усиления для дифференциального и синфазного сигнала и полученные данные сравните с предыдущими результатами.

Контрольные вопросы:

1. Что такое синфазная помеха, как она проявляется в дифференциальном, инвертирующем и неинвертирующем усилителях?

2. Какая разница между дифференциальными и мостовыми усилителями?

3. Как объяснить подавление синфазного сигнала или помехи в дифференциальном усилителе? Является ли это достоинством схемы? Почему?

4. Объясните назначение и особенности цепи обратной связи в дифференциальном усилителе.

5. Почему дифференциальный усилитель считается базовым элементом мно¬гих аналоговых ИМС?

'6. Какие электронные схемы могут быть построены на основе дифференциального усилителя? Приведите примеры таких.схем, укажите их маркировку.