- •Оглавление

- •Раздел 1. Теоретические и методические основы управления социально – экономическим развитием муниципального образования 10

- •Тема 1. Сущность и содержание управления социально- экономическим развитием муниципального образования 10

- •Тема 2. Планирование как основа управления социально- экономическим развитием муниципального образования 20

- •Тема 3. Содержание и порядок разработки комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования 42

- •Тема 4. Формирование и анализ информационной базы муниципального образования 53

- •Тема 5. Разработка Концепции социально-экономического развития муниципального образования 69

- •Тема 10. Оформление комплексных программ социально- экономического развития муниципальных образований 118

- •Тема 11. Организация реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований 123

- •Тема 12. Оценка эффективности реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований 128

- •Раздел 3. Формирование целевых программ по отдельным направлениям развития социальной сферы муниципального образования 140

- •Тема 13. Целевые программы как инструменты реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований 140

- •Введение

- •Понятие муниципального образования и его основные характеристики

- •Понятие, субъекты и объекты управления социально – экономическим развитием муниципального образования (сэр мо)

- •Принципы управления сэр мо

- •Тема 2. Планирование как основа управления социально- экономическим развитием муниципального образования

- •Понятие и основные типы планирования социально- экономического развития муниципального образования

- •Направления планирования социально- экономического развития муниципального образования

- •Проблемы формирования муниципальной системы планирования

- •Основные цели и задачи социально-экономического планирования развития муниципального образования

- •Принципы социально-экономического планирования развития муниципального образования

- •Программно-целевой метод планирования как инструмент управления социально- экономического развитием муниципальных образований

- •Зарубежный опыт планирования социально- экономического развития муниципального образования

- •Тема 3. Содержание и порядок разработки комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования

- •Понятие и сущность комплексной программы социально- экономического развития муниципального образования

- •Содержание комплексной программы социально- экономического развития муниципального образования

- •Содержание организационно-подготовительного этапа формирования комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования

- •Тема 4. Формирование и анализ информационной базы муниципального образования

- •Последовательность работ прогнозно-аналитического этапа по формированию комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Источники информации о фактическом состоянии социально- экономического развития муниципального образования

- •Паспорт муниципального образования

- •Исторический (историко-географический) подход к комплексному анализу информации муниципального образования

- •Структурно-функциональный анализ социально-экономического положения муниципального образования

- •Формирование swot-анализа муниципального образования

- •Тема 5. Разработка Концепции социально-экономического развития муниципального образования

- •Понятие, основная задача и порядок формирования Концепции социально-экономического развития муниципального образования

- •Стратегические цели социально-экономического развития муниципального образования

- •Подходы к формированию стратегических целей

- •Методы работы над Концепцией социально-экономического развития муниципального образования

- •Основные подходы к формированию Концепции социально- экономического развития муниципального образования

- •Структура и порядок утверждения Концепции социально- экономического развития муниципального образования

- •Тема 6. Разработка стратегического плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Сущность и состав стратегического плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Структура стратегического плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Тема 7. Формирование долгосрочного плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Последовательность планового этапа формирования комплексной программы социально - экономического развития муниципального образования

- •Порядок формирования и структура долгосрочного плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Содержание разделов долгосрочного плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Тема 8. Формирование среднесрочного плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Порядок формирования среднесрочного плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Структура и содержание среднесрочного плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Основные инструменты реализации среднесрочного плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Тема 9. Формирование годового плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Особенности годового планирования социально- экономического развития муниципального образования

- •Требования к формированию годового плана социально- экономического развития муниципального образования

- •Понятие и значение прогноза социально- экономического развития муниципального образования

- •Исходные данные и краткое содержание прогноза социально- экономического развития муниципального образования

- •Разработка и утверждение прогноза социально- экономического развития муниципального образования

- •Тема 10. Оформление комплексных программ социально- экономического развития муниципальных образований

- •Унификация и стандартизация документов планирования социально- экономического развития муниципальных образований

- •Основные требования к оформлению комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Тема 11. Организация реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Организационное обеспечение реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Финансовое обеспечение реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Тема 12. Оценка эффективности реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Задачи и принципы оценки эффективности реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Показатели социально-экономического развития муниципальных образований

- •Требования к показателям оценки эффективности реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Система показателей для оценки эффективности реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований

- •Понятие, значение и классификация целевых программ

- •Разработка и утверждение муниципальных целевых программ

- •Формирование муниципальных целевых программ

- •Реализация муниципальных целевых программ и оценка ее эффективности

- •Особенности муниципальных долгосрочных целевых программ

- •Особенности муниципальных ведомственных целевых программ

- •Тема 14. Целевые программы в сфере образования

- •Понятие, цель и задачи развития образования на современном этапе

- •Муниципальная система образования

- •Проблемы системы образования и особенности применения программно-целевого подхода при их решении

- •Формирование перечня мероприятий целевых программ в сфере образования

- •Тема 15. Целевые программы в сфере здравоохранения

- •Понятие, цели и задачи системы здравоохранения

- •Муниципальная система здравоохранения

- •Проблемы сферы здравоохранения и особенности применения программно-целевого подхода при их решении

- •Формирование перечня мероприятий целевых программ в сфере здравоохранения

- •Тема 16. Целевые программы в сфере социальной защиты населения

- •Организация социальной защиты населения в рф

- •Муниципальная политика в сфере социальной поддержки населения

- •Направления разработки муниципальных целевых программ в сфере социальной защиты населения

- •Тема 17. Целевые программы в сфере культуры

- •Понятие и значение сферы культуры

- •Цель и задачи государственной политики в сфере культуры

- •Муниципальная сфера культуры

- •Проблемы сферы культуры и особенности применения программно-целевого подхода при их решении

- •Формирование перечня мероприятий целевых программ в сфере культуры

- •Тема 18. Целевые программы в сфере физической культуры и спорта

- •Цели и задачи государственной политики в сфере физической культуры и спорта

- •Инфраструктура физической культуры и спорта

- •Муниципальная сфера физической культуры и спорта

- •Проблемы сферы физической культуры и спорта и применение программно-целевого подхода при их решении

- •Тема 19. Целевые программы в сфере молодежной политики

- •Понятие, цели, принципы и направления государственной молодежной политики

- •Инфраструктура молодежной политики

- •Особенности реализации молодежной политики на муниципальном уровне

- •4.Особенности применения целевых программ в сфере молодежной политики

- •5.Формирование перечня мероприятий целевых программ в сфере молодежной политики

- •Основные понятия и определения

- •Заключение

- •Литература

- •Приложение 1.

- •(Наименование муниципального образования) на ____________ годы

- •Приложение 2.

- •Макет анкеты опроса представителей бизнес-сообщества муниципального образования

- •Макет анкеты опроса руководителей и членов общественных организаций

- •(Наименование муниципального образования)

- •Макет анкеты опроса жителей муниципального образования (наименование муниципального образования)

- •Приложение 3.

- •Паспорт

- •I. Официальные символы муниципального образования

- •II. Краткая историко-географическая характеристика Примерная структура раздела

- •III. Карта территории ___________________городского округа

- •III. Карта территории ___________________муниципального района1

- •IV. Административно-территориальное устройство на территории _____________________ городского округа

- •IV. Административно-территориальное устройство на территории __________________________муниципального района и поселения в составе муниципального района

- •IV. Административно-территориальное устройство на территории ____________________ городского (сельского) поселения _________________муниципального района

- •4.8 Краткая характеристика населенного пункта в составе поселения (заполняется по каждому населенному пункту)

- •V. Сведения об органах местного самоуправления

- •Представительный орган муниципального образования

- •5.1.7 Руководитель представительного органа

- •5.1.8 Заместитель руководителя представительного органа

- •Состав представительного органа

- •Глава муниципального образования

- •Администрация муниципального образования

- •5.3.2 Сведения о численности кадров администрации городского округа

- •5.3.3 Состав кадров муниципальной службы по образованию (численность лиц)

- •5.4 Контрольный и иные органы местного самоуправления муниципального образования

- •5.5. Иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения*

- •VI. Избирательная комиссия муниципального образования

- •Председатель избирательной комиссии

- •Секретарь избирательной комиссии

- •Численность работников аппарата комиссии ___________, в т.Ч. Муниципальных служащих ________________

- •VII. Средства массовой информации

- •VIII. Территориальное общественное самоуправление,

- •Перечень национально-культурных объединений

- •5. Перечень общественных некоммерческих организаций

- •IX. Население муниципального образования

- •4. Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более

- •5. Демографическая характеристика муниципального образования

- •X. Уровень жизни населения

- •XI. Бюджет муниципального образования

- •11.1 Доходы бюджета муниципального образования

- •11.2 Расходы бюджета муниципального образования

- •11.2 Расходы бюджета муниципального образования

- •11.2 Расходы бюджета муниципального образования

- •11.3 Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования

- •11.4 Источники покрытия дефицита бюджета

- •11.5 Потери бюджета муниципального образования в связи с предоставлением льгот по местным налогам

- •Хii. Муниципальное имущество

- •12.1 Структура муниципального имущественного комплекса

- •12.2 Структура и стоимость объектов недвижимости муниципального образования

- •Хiv. Здравоохранение, социальное обеспечение,

- •VII. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

- •XVIII. Почетные граждане муниципального образования

- •Приложение 4.

- •Приложение 5. Типовая структура Концепции социально-экономического развития муниципальных районов, городских округов

- •1. Стартовые условия и оценка исходной социально-экономической ситуации.

- •2. Стратегические цели и приоритеты социального развития муниципального образования.

- •3. Стратегические цели и приоритеты экономического развития муниципального образования.

- •4. Выбор стратегических приоритетов пространственного (градостроительного) развития муниципального образования.

- •5. Основные направления местной социально – экономической политики.

- •Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования на планируемый период:

- •Ресурсы длительного пользования и резервы социально- экономического развития муниципального образования:

- •Цели и задачи комплексного социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу:

- •1. Повышения общего уровня здоровья населения и качества медицинского обслуживания.

- •2. Повышение образовательного и профессионального уровня населения.

- •3. Повышение культурного и духовного потенциала.

- •Приложение 8. Типовая структура среднесрочного плана социально-экономического развития поселений

- •Приложение 9. Структура комплексных программ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов:

- •Приложение 10. Структура комплексных программ социально-экономического развития городских и сельских поселений

Стратегические цели социально-экономического развития муниципального образования

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования - цель, определенная местным сообществом в качестве главной (основной) по отношению ко всем остальным отраслевым и территориальным целям на длительную перспективу - на 10-15 лет вперед.

Можно выделить следующие обобщенные группы стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования: повышение благосостояния или качества жизни населения; рост экономического потенциала муниципальных образований как определяющего условия обеспечения их конкурентоспособности на рынках товаров и услуг; развитие человеческого капитала; обеспечение безопасности жизни местного сообщества; улучшение (восстановление) среды обитания.

Стратегические цели могут формироваться как в рамках единой Концепции развития муниципальных образований второго уровня (городских округов, муниципальных районов), так и отдельно для каждого из уровней муниципальных образований.

При определении стратегических целей развития муниципальных образований необходимо руководствоваться следующими критериями:

цели должны соответствовать области компетенции субъекта планирования; должна существовать четкая связь цели с основной деятельностью субъекта планирования;

достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего, с помощью количественных индикаторов;

реализация цели должна быть обеспечена объективными ресурсами;

цели должны быть согласованы и синхронизированы с системой целей развития региона и страны;

цели должны учитывать долгосрочные цели развития расположенных на их территории градообразующих предприятий и объектов региональной и федеральной инфраструктуры.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать:

специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели;

терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;

указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения самой стратегической цели;

описания путей, средств и методов достижения цели.

Очевидно, что при ограниченных ресурсах муниципального образования, даже за счет значительного притока внешних инвестиций, реализовать все перечисленные стратегические цели одновременно не реально. В связи с этим из суммы возможных стратегических целей выбирается одна, главная цель и три - пять сопутствующих ей приоритетов, реализация которых обеспечивается ресурсным потенциалом местного сообщества и может дать наибольший экономический и социальный эффект. На основе выбранных стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития муниципальных образований формулируются общие и конкретные задачи, обеспечивающие их реализацию.

Подходы к формированию стратегических целей

Можно выделить два подхода к формированию стратегических целей развития муниципального образования.

Первый подход - расчетно-аналитический. Он основан на выявлении закономерностей развития муниципальных образований в предыдущие плановые периоды и их экстраполяции на перспективу. Данный метод предполагает относительно объемную расчетно-аналитическую работу, построенную на применении методов экстраполяции, методов экспертных оценок, экономического, статистического, финансового анализа, а при соответствующей подготовке специалистов, применения экономико-математического и статистического моделирования. Наиболее часто для прогноза применяют модели, построенные на основе статистических закономерностей: трендовые модели, модели авторегрессии в главных компонентах и регрессионно- поисковые модели.

Достоинством расчетно-аналитического подхода целеполагания является наличие доказательной базы достижимости поставленных целей. К недостаткам можно отнести его сложность, необходимость наличия в органах местного самоуправления специалистов, способных оперировать приемами экономико-математического и статистического анализа. Поэтому наиболее часто расчетно-аналитический подход целеполагания применяется для муниципальных образований, имеющих ярко выраженные тренды развития.

Все расчеты, сделанные с применением моделей, построенных на основе статистических закономерностей, требуют периодической актуализации с учетом вновь полученных статистических данных. На практике данная процедура проходит один раз в год при подготовке очередного проекта муниципального бюджета и позволяет не только актуализировать расчеты на следующий плановый год, но и пролонгировать также на год тренды оценочных значений индикаторов социально-экономического развития муниципального образования.

Второй подход целеполагания - формирование «образа будущего» муниципального образования. На практике данный метод достаточно часто применяется при определении стратегических целей и приоритетов развития муниципальных образований на интуитивном уровне различными группами местного сообщества. Как правило, это выражается в форме ничем не подкрепленного пожелания «Нам бы хотелось, чтобы...». В этом случае задачей разработчиков является проведение расчетов величины ресурсного потенциала, необходимого местному сообществу для целевого изменения параметров социально- экономического развития муниципального образования и сопоставление их с ресурсами, имеющимися в наличии или потенциально возможными для привлечения в плановый период.

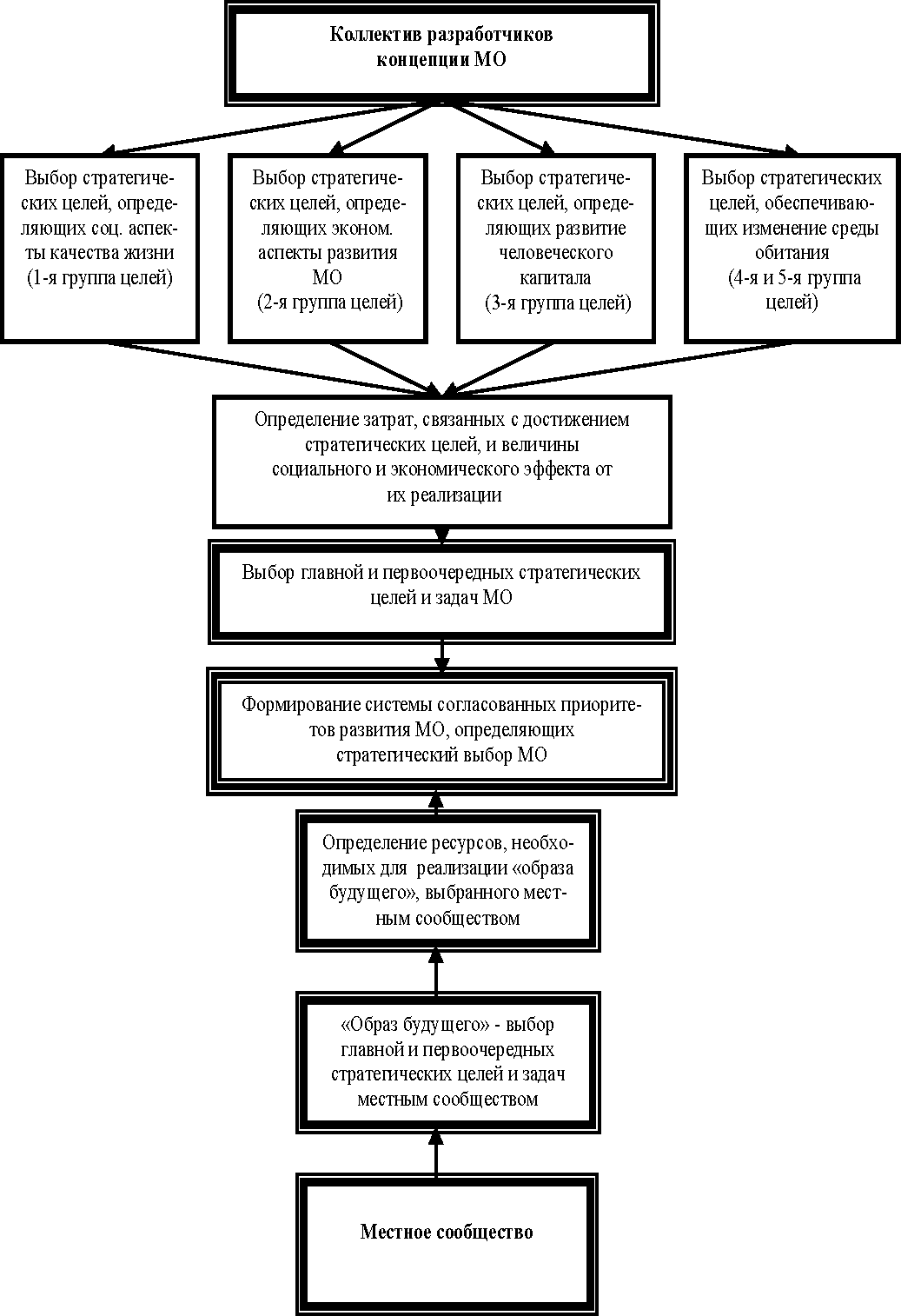

Общий алгоритм формирования системы согласованных приоритетов развития муниципального образования приведен на рисунке 6.

Рис. 6. Алгоритм формирования системы согласованных приоритетов развития муниципального образования, определяющих его стратегический выбор

Механизмы и инструменты, способные реализовать «образ будущего» в планируемый период времени, бывают не всегда обеспечены необходимыми ресурсами. Поэтому стратегический выбор развития муниципального образования - это всегда компромисс между желанием местного сообщества и реальными располагаемыми возможностями муниципального образования.