Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики

Факультет психологии

Кафедра: общей и экспериментальной психологии

Общий психологический практикум:

Теория обнаружения сигнала

Выполнила: студентка 2 курса

282 группы

Шевцова П.В.

Руководители:

Стакина Ю.М.

Яголковский С.Р.

Москва 2009

План:

Введение: 3

Теоретическая часть: 3

Экспериментальная часть: 5

Выводы: 10

Заключение: 11

Литература: 12

Рисунки и таблицы:

Введение: 3

Теоретическая часть: 3

Рисунок 1. 4

Экспериментальная часть: 5

Таблица 2 7

Таблица 3 8

Рисунок 5. 10

Выводы: 10

Заключение: 11

Литература: 12

Введение:

В современных психофизических методах уделяется большое внимание тому, как и почему человек дает определенный ответ, при обнаружении слабого сигнала.

В психофизической теории обнаружения сигнала, ТОС, наблюдатель представляет собой активного субъекта принятия решения в ситуации неопределенности.

Процесс обнаружения сигнала, согласно ТОС представляет несколько стадий. Стимульные воздействия в сенсорной системе отражаются в виде множества ощущений. Причем воздействие одной интенсивности может при повторном предъявлении вызвать ощущение отличной интенсивности, то есть процесс указанный имеет вероятностную природу. Таким образом, наблюдатель находится в ситуации сенсорной неопределенности. Малая величина интенсивности стимула, близкая к пороговой, вызывает слабые ощущения и не позволяет с достаточной уверенностью ответить – был ли сигнал.

Итак, сенсорный процесс представляет собой: преобразование физической энергии стимула в ощущение; и принятие решения относительно наличия стимула основанное на имеющемся ощущении. Понятие порога в ТОС не используется, поскольку наблюдатель в ответ даже на ощущение малой интенсивности может дать положительный ответ; или на основе интенсивного ощущения стимульного воздействия решить, что сигнала не было.

Существует три классических метода обнаружения сигнала: метод «Да-Нет», двухальтернативный вынужденный выбор, а также метод оценки уверенности. В данной работе будет рассмотрен первый метод.

Теоретическая часть:

В ТОС для оценки сенсорной чувствительности человека строится формальная модель, которая описывает поведение наблюдателя, которому требуется решить сенсорную задачу. Из статистической радиофизики взята часть модели, описывающая отображение энергии стимула в ощущение. Из математической теории решений, которая будет интересовать нас в данной работе, взяты правила принятия решений.

В данном опыте использовался один из популярных методов измерения сенсорной чувствительности – метод «да-нет». Данный метод основан на том, что испытуемому предъявляются последовательно два сигнала, незначительно отличающиеся по интенсивности: «значащий» - «С» - стимул; и «пустой» - «Ш» - шум. После предъявления каждого из стимулов наблюдатель должен дать ответ: был или не было сигнала.

Соответственно, существует четыре возможные ситуации, каждая из которых получила свое обозначение.

Стимул – «С», ответ «Да»: попадание «H» от англ. Hit.

Стимул – «Ш», ответ «Нет»: правильное отрицание «CR» от англ. Correct Rejection.

Стимул – «С», ответ «Нет»: пропуск «O» от англ. Omission.

Стимул – «Ш», ответ «Да»: ложная тревога «FA» от англ. False Alarm.

Стимулы предъявляются много раз в случайном порядке. Результаты таких экспериментов представляют в виде условных вероятностей, отражающих то, с какой вероятностью наблюдатель при наличии «С» или отсутствии «Ш» сигнала даст ответ «Да» или «Нет»:

P(да/C) – был стимул, ответ «да»;

P(да/Ш) – не было стимул, ответ «да»;

P(нет/С) – был стимул, ответ «нет»;

P(нет/Ш) – не было стимула, ответ «нет».

В ситуации, когда наблюдатель не уверен в том, был или нет сигнал, но должен дать ответ – он устанавливает определенную стратегию ответов. То есть наблюдатель устанавливает правило соответствия между своими ощущениями и своим ответом. Если ощущение выше этого уровня – испытуемый дает ответ «Да», если ниже – «Нет». Этот уровень был назван критерием принятия решения. Положение критерия на сенсорной оси может зависеть от целого ряда параметров. Таковыми являются несенсорные признаки стимуляции. Для выбора стратегии ответа используются: платежные матрицы, априорные значения вероятности появления сигнала в серии эксперимента и др. Они задают строгость (склонность давать ответы «Нет») или либеральность (склонность давать ответы «Да») критерия принятия решения.

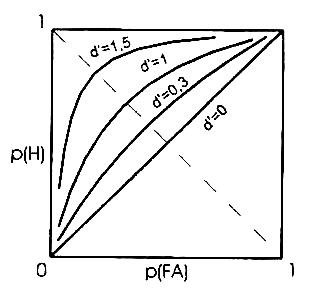

Согласно теории обнаружения сигналов РХП должна выглядеть следующим образом:

Рисунок 1.

Модель РХП:

«Предполагается, что при неизменных экспериментальных параметрах критерий остается также неизменным. При изменении же апостериорной вероятности предъявления сигнала (по возрастанию) критерий, согласно ТОС, должен двигаться в направлении от либерального к строгому».1

То есть на основании этого утверждения РХП будет выглядеть именно таким образом. На этом будет основываться выдвинутая гипотеза, о которой будет сказано ниже.

При каждом значении меняющегося критерия однозначно устанавливается пара P(H) и P(FA), которые изменяются всегда содружественно. Зафиксировав несколько точек вероятностей найденных при различных уровнях критерия можно построить рабочую характеристику приемника, иначе РХП. В данной работе будет построена РХП по результатам полученных в эксперименте данных.

Также в теории обнаружения сигнала вводится понятие сенсорной чувствительности наблюдателя – индекс d’. Индекс рассчитывается по формуле:

d’=z(H)-z(FA)

При проведении метода «да-нет» могут проявляться два фактора, которые могут исказить значения результатов. Это тренировка и утомление.

Для устранения этих факторов при проведении основной серии эксперимента используют стратегию позиционного уравнивания, когда априорные вероятности предъявляются в сериях эксперимента следующим образом: P(0.1)-P(0.3)-P(0.5)-P(0.7)-P(0.9)- P(0.9)- P(0.7)- P(0.5)- P(0.3)- P(0.1). Таким образом, уравниваются факторы тренировки и утомления.