- •5.1. Традиционные методы работы управленческого консультанта

- •5.2. Нетрадиционные методы в управленческом консультировании

- •5.2.1. Анализ организационной структуры клиентной бизнес-организации

- •5.2.2. Изучение тенденций и первопричин методом контент-анализа

- •5.2.3. Метод «оценочной решетки»

- •5.2.4. Метод графа проблем

- •5.3. Модели управленческой консультационной деятельности

- •5.3.1. Модель «Эксперт — клиент»

- •1. Устранение узких мест

- •5.3.2. Модель «Доктор — пациент»

- •Позиция 1

- •Позиция 2

- •Позиция 5

5.3.2. Модель «Доктор — пациент»

Представляемая модель построена на том, что управленческие консультанты самостоятельно проводят работу по сбору и обработке информации, необходимой для вскрытия сложивших проблем, анализируют положение дел и формируют рекомендации. На этом их работа заканчивается.

Внедрение рекомендаций осуществляется работниками клиентной бизнес-организации самостоятельно. Модель обеспечивает более профессиональный подход к осуществлению диагностики и является более прочной базой для выработки рекомендаций, чём модель «эксперт-клиент».

Но, как и в модели «эксперт — клиент», в модели «доктор — пациент» управленческий консультант практически лишен возможности влиять на процесс внедрения рекомендаций, так как постоянно наталкивается на стену недоверия и страха, открытого или замаскированного сопротивления их действиям. Люди боятся попасть под «луч» наблюдений управленческого консультанта, так как это может угрожать их собственному благополучию, построенному на привычных стереотипах работы, расстаться с которыми и трудно, и страшно. Ведь работа в системе бизнеса всегда связана с определенный риском. Под угрозой риска человек тормозится перед неизведанным, перед изменениями. Он боится перестроить тот психологический барьер, который и он сам, и традиционная система бизнеса создали в его сознании.

Положение осложняется и тем, что у людей нет уверенности в том, что в результате исследования управленческого консультанта им не придется оставить работу, если они не впишутся в те изменения, которые реко* мендован внешним специалистом.

Названные выше и многие другие причины враждебно настраивают целый ряд работников клиентной бизнес-организации к управленческому консультанту, как к потенциальному источнику нежелательных перемен. Психологи отмечают, что люди обычно противятся изменениям, которые могут быть восприняты как шаг, ведущий к следующему:

снижение статуса работника или перспектив его служебного роста;

такое изменение содержания работы, которое урежет их власть и свободу действий;

кардинальное нарушение рутины выполнения столь привычных им стереотипных (а часто просто шаблонных!) действий;

перестройка формальных и неформальных отношений в группе, вводимых волевым актом, без объяснений и без участия самого работника.

Боязнь перемен особенно характерна для руководителей среднего звена клиентной бизнес-организации, так как руководители высшего уровня считают себя в «безо-пасной зове», имея возможность в любой момент отказаться от услуг управленческих консультантов.

Практика управленческого консультирования свидетельствует, что можно говорить о целом комплексе причин, которые вызывают сопротивление переменам. К таким причинам можно отнести: возможное изменение столь привычной работы в связи с возрастанием ее сложности, увеличение объема, нарушение установившегося уже порядка ее исполнения; чувство неопределенности, которое появляется с известием о переменах. Немаловажными причинами является и субъективное некритическое отношение к предстоящим переменам; боязнь ухудшения служебного положения работника (от возможного уменьшения прав или свободы действий до лишения собственного кабинета) и др. Наконец, сопротивление переменам связано и с содержанием и организацией самих перемен [11, с. 38].

По отношению к предстоящим переменам среди руководителей среднего звена управления бизнес-организации можно выделить такие типы.

Инноваторы. Руководители, которые чутко откликаются на перемены и нововведения, находятся в постоянном контакте с их инициаторами, готовы к определенному риску при разработке и проверке новых идей. Таким руководителям присущи изобретательство и новаторство. Именно такие руководители бизнес-оганизации призваны стать главной опорой деятельности управленческих консультантов при решении проблем и выработке инновационных управленческих решений с ними связанных.

Руководители с довольно быстрой восприимчивостью. Обладая определенным авторитетом, они достаточно чутки к новой информации, новым идеям по организации производственного процесса. Перемены воспринимают быстро, но после определенного анализа.

Руководители с достаточно быстрой восприимчивостью. Перемены воспринимают позитивно и рассудительно лишь, в том случае, когда выступают в роли руководителей по их проведению в жизнь.

Руководители с замедленным восприятием перемен. Главная их черта — скептицизм, и принимают они нововведения только под давлением большинства других руководителей бизнес-организации.

Руководители с резко заторможенной восприимчивостью. Это так называемые традиционалисты, обычно - не воспринимающие любые перемены. Вынуждены соглашаться с изменениями лишь тогда, когда они становятся общепринятыми.

Для объективности следует заметить, что существует ряд случаев, которые вызывают сопротивление переменам. Управленческому консультанту следует их учитывать, чтобы не допустить ошибок в самом процессе консультирования.

Четко, доступно и убедительно не объяснены цели перемен. У большинства работников любой бизнес-организации чувство неизвестности и беспокойства всегда вызывает обстановка секретности и неоднозначности. Если это связано с работой в бизнес-организации управленческого Консультанта, то может появиться настрой " враждебности не только к нему, но и к тому новому, что им предлагается.

Сотрудников бизнес-организации не приглашали принять участие в разработке предстоящих нововведений.

Сотрудники недостаточно информированы о предстоящих переменах. И даже если эти перемены коснутся лишь нескольких работников, все остальные критически будут принимать суть перемен, боясь, что эти перемены коснутся и их.

Инициаторы перемен внутри бизнес-организации не пользуются уважением и доверием. Люди часто бессознательно переносят антипатию к личности, принимающей решения о переменах* на предложения и инновационные управленческие решения независимо от их истинной ценности.

Управленческим консультантам следует помнить, что перемены, предлагаемые ими, рассматриваются их инициаторами и работниками, которых эти перемены коснутся, по-разному. Первые — с личной точки зрения, а ситуацию, когда нет выгоды, — с точки зрения всей бизнес-организации. Вторые — ситуацию, когда нет выгоды, рассматривают с личной точки зрения, а выгоды, которые они лично не ощутят и которые их не касаются, — с точки зрения бизнес-организации.

Чтобы кардинально и оптимально решить эту проблему, управленческим консультантам следует использовать трехэтапную модель процесса изменений на основе сформированных ими инновационных управленческих решений.

Этап первый — «размораживание», то есть расслабление качественных характеристик существующих зависимостей, связей и отношений, сложившихся в клиентной бизнес-организации.

Этап второй — « изменение », когда внутри самой бизнес-организации идет поиск помощи для смягчения или устранения возникших противоречий.

Этап третий — «замораживание», то есть закрепление тех позитивных изменений, которые предложены управленческим консультантами и которые поддерясайы значительной часть руководителей й сотрудников клиентной бизнес-организации.

5.3.3. Модель «Групповое сотрудничество»

На фоне негативов двух первых моделей наиболее привлекательной в плане своей оптимальности выглядит модель «группового сотрудничество» (совместная работа персонала клиентной бизнес-организации и управленческих консультантов). Методологическим базисом этой модели служит концепция человекоцентризма, суть которой можно представить формулой «ЧП в кубе»: человека принять, понять, простить. Отталкиваясь от этой формулы, модель «групповое сотрудничество» предполагает использование таких методов, которые обеспечивают вовлечение работников различных уровней клиентной организации в процессы ее совершенствования.

Наиболее распространенной в управленческом консультировании в рамках модели «групповое сотрудничество» является групповая работа, над которой Р.К. Юксвяров понимает совместную деятельность людей (руководителей бизнес-организации и специалистов) в групяах по три-семь человек с делыэ решения определенной проблемы. Члены группы сами устанавливают регламент общения, самостоятельно направляют свою деятельность и представляют результаты своей работы управленческому консультанту. Группа призвана выполнить действия по двум важным направлениям: улучшение горизонтальной коммуникации и взаимопонимания В рамках определенного участка бизнес-организации, а также получение новых идей. Работа в группе повышает активность ее участников при одновременном стимулировании их к нахождению новых вариантов, дает возможность взаимно дополнять друг друга, повышает интерес к работе.

Важно, чтобы члены группы дополняли друг друга при обмене идеями и их интеграции. Для этого управленческий консультант проводит предварительную подготовку группы, обучая ее членов с помощью соответствующих упражнений. Важно, чтобы управленческий консультант в процессе обучения групповой работе оставался на заднем плане. Чем меньше от него поступает разъяснений, тем более самостоятельной становится работа группы. Эффективнее всего это происходит, когда Обучение ведется на основе практических примеров, на разборе конкретных производственных ситуаций.

Управленческий консультант выступает в группе как координатор, который направляет деятельность группы своим ненавязчивым вниманием, притормаживая действия слишком активных членов и активизируя пассивных. .

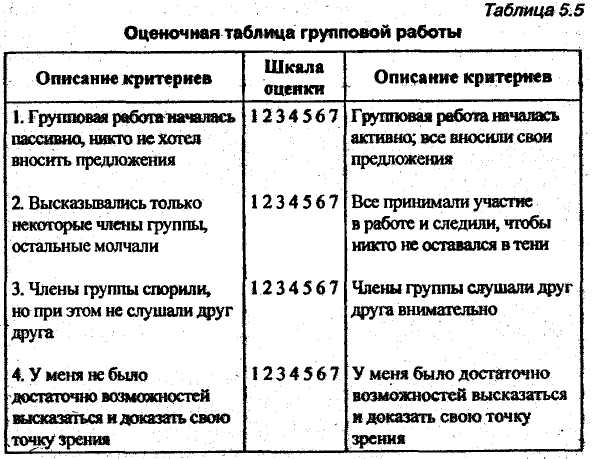

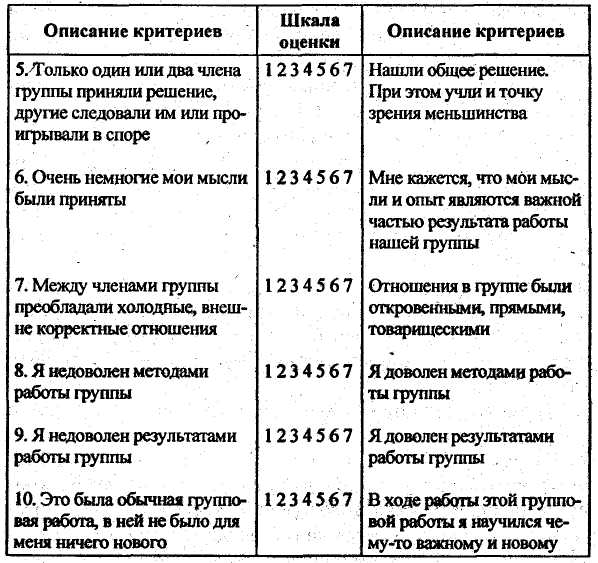

Само обучение групповой работе может проходить через два цикла обучающих действий. Первый цикл включает в себя такие действия управленческого консультанта, как сообщение минимальных сведений о групповой работе, организация самой работы в группе, обсуждение результатов работы, оценка ее хода с использованием специальной оценочной таблицы (табл. 5. 5).

Сначала каждый член группы выставляет свои оценки, а затем управленческий консультант совместно со всей группой формирует общее мнение.

Подведение итогов работы группы — это действия по анализу того, что сделано, и что следует принять во внимание в процессе дальнейшей работы.

Второй цикл начинается с краткого обобщения управленческим консультантом результатов первого цикла с включением материалов о теоретических основах работы. Ставятся новые задачи. Группа постоянно получает советы, и предложения управленческого консультанта, которые являются основой обучения второго цикла. Решаются задания, которые способствуют зарождению духа соревнования между другими группами. Иногда, после выполнения определенного числа заданий и упражнений, цёлесодбразно создать новую группу из участников разных групп.

Идеальная группа, к формированию которой призван стремиться управленческий консультант, характеризуется естественностью внутреннего и внешнего общения. Члены такой группы откровенны друг с другом, легко устанавливают контакты с новыми членами группы и с другими группами. Их отношение к работе реалистичное, а сотрудничество и общение направлены на решение проблемы. Максимально используются способности всех членов группы, которые проявляют инициативу, стремятся к поискам новых нестандартных решений, проявляют готовность it самореализации и самосовершенствованию. За проделанную раббту несут равную ответственность.

i Вполне понятно, что идеальная группа — достаточно; редкое явление в ходз обучений, но еще реже — в npo-j дессе последующей практической работы по проблема-! тике исследования, проводимого управленческим кон-| еультантом в рамках договора склйентйой бизнес-организацией. Однако стремление создать такую группу .в-процессе ее обучения и общения во многом оправдывается в дальнейшей работе управленческого консультанта. Особенно рправдывает-себяхтремление создать подобную группу при разработке управленческим консультантом варианта инновационного управленческого решения, который лучше других по целому ряду критериев. Групповое обсуждение позволит точнее определить правильность постановки проблемы, полноты совокупности критериев и качества других проведенных ранее этапов анализа. Групповое обсуждение позволит управленческому консультанту убедиться в обстоятельности проделанного анализа, вычленить те трудности, которые одному ему нелегко предвидеть. Групповое обсуждение целесообразнее всего проводить в виде проблемных совещаний, ко^ тррые проводятся для того, чтобы обсудить и утвердить программы внедрения управленческих решений. Проводятся проблемные совещания и для того, чтобы оценить промежуточные и конечные результаты процесса внедрения.

Кратко остановимся на основных этапах группового проблемного совещания. Подготовка проблемного совещания. На встрече с руководством клиентной бизнес-организации управленческий консультант разъясняет суть проблемных совещаний, их сильные стороны, возможные сферы их результативности. Согласовываются программа проблемного совещания, время и место проведения, проблематика и т.д. Далее управленческий консультант ведет тщательный подбор всех необходимых материалов в виде справочного, табличного, диаграммного материала, статистических расчетов и т.п.

Проведение проблемного совещания. На этом этапе задача управленческого консультанта состоит в координации и активизации деятельности всех участников проблемного совещания. Главное — не навязывать участникам собственных идей, точек зрения, вариантов инновационных управленческих решений и т.д. Само обсуждение призвано быть предельно кратким, деловым, конкретным и, главное, корректным. Важно, чтобы в процессе обсуждения управленческий консультант оставался на заднем плане, вмешиваясь в сам ход обсуждения лишь в случае крайней необходимости деликатно, но решительно. Не исключается возможность отдельных замечаний управленческого консультанта в качестве оппонента тем или иным выступающим.

Завершение проблемного совещания. Проблемное совещание можно считать успешным в том'случае, если оно завершается принятием максимально определенных инновационных управленческих решений или рекомендаций. От управленческого консультанта во многом зависит, насколько принятые решения и рекомендации будут ясны и понятны абсолютному большинству участников проблемного совещания. В случае необходимости, после проблемного совещания управленческим консультантом проводится редактирование материалов совещания, оформление его документов в виде проекта приказа, распоряжений, инструкций и т.д.

Главное достоинство проблемных совещаний в том, что они дают возможность не только оперативного и всестороннего обсуждения актуальных вопросов, как в ходе исследовательской работы, так и в ходе деятельности по внедрению нововведений.

Другим, не менее важным достоинством проблемного совещания является возможность позитивного влияния на активность и мотивацию персонала кдиентной бизнес-организации. Однако не следует забывать и о возможных негативных сторонах проблемного совещания — пассивность участников, связанная с проведением разного рода других совещаний, возможность проявления межличностных конфликтов.

5.3.4. Модель «Анализ потенциальных проблем»

Опора на творческую группу просто необходима управленческому консультанту при использовании модели анализа Потенциальных проблем (АЛЛ). Последняя представляет собой анализ неблагоприятных явлений, которые могут возникнуть при реализации управленческого решения по определенной проблеме, и предложен Р.К. Юкс-вяровым [56, с. 87J. Первый этап АПП — это выявление потенциальных проблем, которые появляются в ходе внедрения инновационного управленческого решения (нововведения). Далее идет более точный анализ и проектирование мер по их решению. Потенциальные проблемы вторичны, так как возникают они в результате действий с направленностью на решение проблем вторичных. Важно подчеркнуть, что уже само по себе прогнозирование потенциальных проблем — серьезный шаг к их преодолению. Сложным моментом является установка четкой границы того, где заканчивается этап анализа по оценке и выбору вариантов инновационных управленческих решений и начинается анализ потенциальных проблем. Чаще всего в качестве потенциальных проблем выступают те негативные стороны вариантаинновационного управленческого решения, которые были выявлены на этапе первоначального выбора. Основное внимание при АПП уделяется поиску новых проблем, которые остались вне внимания управленческого консультанта й~ группы в ходе предшествующего анализа.

В ходе АПП основное внимание управленческого консультанта и группы обращается не на прямые, а на косвенные последствия в силу уже того, что принятое инновационное управленческое решение объективно влечет, помимо целенаправленных результатов, нежелательные или даже отрицательные последствия. Сколько потенциальных проблем будет определено уже на предшествующем АПП этапе анализа *— во многом зависит от при^ меняемой при этом техники анализа. Чем меньше критериев, используемых при выработке инновационного управленческого решения, чем больше формализован этот этап, тем больше внимание следует уделять следующему этапу АПП,

На этом этапе АПП основной упор делается на динамику причинно-следственных связей (определенный не* достаток этих связей ведет к определенной трудности; определенное последствие может возникнуть по определенной причине), а не на статику (определенные варианты имеют такие-то недостатки). В силу сказанного, АПП интегрирует выбор варианта с его реализацией. И пусть на этом этапе еще не проводится детальное планирование внедрения управленческого решения, но уже анализируются те проблемы, которые следует устранить в ходе внедрения первичного управленческого решения. На этом же этапе АПП определяется, насколько реально устранение возникающих проблем, реально ли их устранение, и если да, то какие усилия понадобятся для этого.

Практика управленческого консультирования подсказывает два варианта потенциальных проблем: прямые и косвенные. К первым, например, можно отнести нехватку ресурсов, ко вторым — ухудшение взаимоотношений между людьми как нежелательные последствия решения производственных проблем.

Таким образом, АПП — такой вид анализа, который слабо поддается формализации, так как основывается ^главным образом на опыте и интуиции. Вот почему так важно на этапе АПП освободиться от влияния предыдущих этапов постановки проблем и критериев оценки. АПП позволяет взглянуть на потенциальные проблемы как можно шире, во всем разнообразии аспектов.

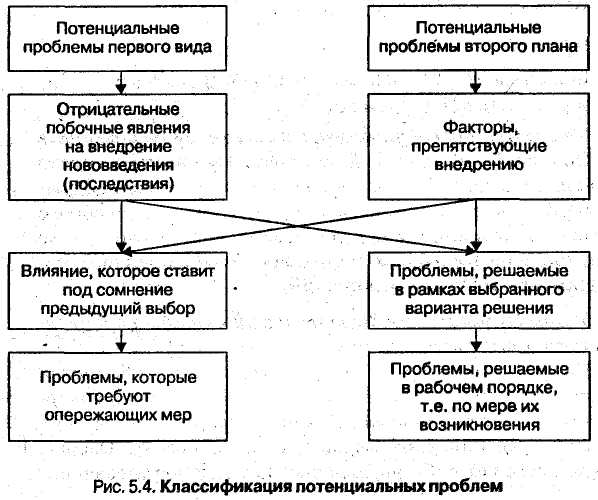

Групповая работа на этом этапе — залог успеха. Классификация потенциальных проблем показывает, что на этапе АПП могут определиться проблемы, которые ставят под сомнение предыдущие управленческие решения, а также проблемы, решаемые в принципе в рамках избранного варианта управленческого решения (рис.5.4.)

В последнем случае возникает соблазн прекратить продолжение анализа и решить эти проблемы в рабочем порядке. Такой путь не всегда верен, так как потенциальная проблема, решаемая в принципе, не всегда может быть решена любым способом. Именно поэтому разработка хотя бы основных направлений решения потенциальных проблем уже до начала внедрения основного инновационного управленческого решения представляется целесообразной. Плюс к этому до проведения детального анализа не до конца ясно, не повлечет ли определенная потенциальная проблема изменения основного инновационного управленческого решения.

Сказанное свидетельствует об объективной необходимости прогнозирования потенциальных проблем с целью определения комплекса контрмер. К сожалению, многие руководители бизнес-организаций достаточно скептически относятся к возможности предвидения потенг циальных проблем, оправдывая свою ориентацию лишь на сегодняшний день, не учитывая нарастающие реалии новой экономики.

АПП в этом плане для современного руководителя открывает видение того, что истоки завтрашнего кроются в сегодняшнем дне. Эти истоки призваны быть обнаружены, так как прошлое :— это пролог будущего;. Многих опасностей будущего можно избежать в период между событиями настоящего и будущего. Кроме того, АПП, базируясь на причинно-следственных связях, имеет много общего с так называемым шаговый анализом. Разница заключается лишь в том, что при шаговом анализе идет поиск причин, создавших или создающих в настоящее время определенные последствия, а при АПП связь между причиной и следствием возникает в будущем.

Если опыт управленческого консультанта, сливаясь, с опытом группы, позволяет спроецировать будущие события, то появляется возможность спрогнозировать.до-следствйя этих событий в достаточно обозримом будущем. Управленческому консультанту важно уметь прогнозировать последствия, которые могут подвергнуть опасности его планы и предлагаемые им и его группой варианты инновационных управленческих решений.

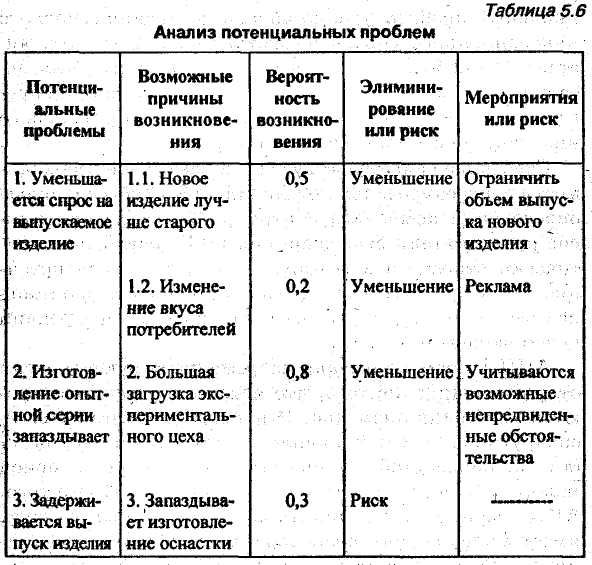

Однако нельзя отбрасывать и обратную логику мышления (таблица 5.6).

Еще одна важная задача, которая решается АПП, — это разработка двух видов защитных мер.

Меры первого вида защиты направлены против причины того или иного негативного явления, отрицательно влияющего на принятие/непринятие инновационного управленческого решения. Эти меры призваны либо сиять негативное явление, либо до минимума свести вероятность его возникновения.

Меры второго вида защиты имеют направленность против последствий, которые нежелательны.

Возможен случай сочетания мер обоих видов. Однако в любом случае важно помнить о том, что управленческий консультант и его группа оградят себя защитт ными мерами от всех возможных отрицательных последствий.

Для управленческого консультанта и егр группы всегда актуален вопрос, в каких случаях можно идти на риск, то есть игнорировать потенциальные проблемы а вi каких -г- создавать защиту? При ответе на этот вопрос задано учитывать три фактрра: веррятнрсть потенциальной проблемы, ее значимость, ее чувствительность ко времени.

Вероятность потенциальной проблемы оценивается или в процентах, или в виде упрощенной оценки — высокая, средняя, низкая. Оценка значимости проводится по десятибалльной системе и показывает масштабы влияния последствий. Чувствительность ко времени показывает возможность терпимости в отношения принятия мер до получения дополнительной информации. При этом могут быть применены следующие оценки: при задержке принятие мер теряет смысл; принятие мер можно отложить ца короткий срок; после значительной задержки мера также достигает дели.

Особую значимость названные факторы приобретают в процессе внедрения инновационных управленческих решений (нововведений), предложенных управленческим консультантом. Проблемы, связанные с внедрением нововведений, чаще всего возникают на стыке отдельных групп. Это обстоятельство вызывает необходимость использования управленческим консультантом некоторых методов организационного развития, применяемых в рамках модели «групповое сотрудничество».

В; управленческом, консультировании наиболее приемлемы на этапе внедрения нововведений методы в»де$< шательства, часто объединяемых под общим названием «развитие группы». Потребность в этой группеметф-дов возникает в том случае, когда какая-то группа,Д£ЙГ ствует недостаточно активно, оказывая тем самым негаг тивйов; влияние на осуществление управленческих решений, связанных с нововведениями.

Остановимся не некоторых особенностях работы управленческого консультанта в рамках группы методов «развитие группы».

Первая особенность заключается в том, что управленческий консультант методом интервью или беседы определяет позицию каждого члена группы по поводу эффективности групповой работы.

Обобщив собранные от каждого члена группы материалы, управленческий консультант проводит групповую встречу с целью обсуждения этих материалов. Задача управленческого консультанта на такой встрече — выстроить возникшие проблемы в определенном порядке по степени важности и, совместно с участниками встречи, наметить план действий по их решению.

Вторая особенность связана с проведением совместного совещания управленческого консультанта и членов группы, в ходе которого каждый член группы делится мнением о том, как он предполагает себе свою роль в группе и каким требованиям призвана удовлетворяться его деятельность. Главная цель такого совещания — найти общую точку зрения и уточнить роли всех членов группы в их единстве и взаимосвязи.

Третья особенность характеризуется тем, что управленческий консультант посещает рабочие встречи группы, проявляя интерес к микроклимату, царящему на совещании. В центре его внимания — открытость встреч, активность участников, содержательная сторона выступлений и т.д. Включаясь в ход встречи, он сообщает участникам о своих наблюдениях, подключая к их обсуждению членов группы. Тактичное обращение внимание группы на отмеченные им недостатки способствует усилению действенности работы как группы в целом, так и отдельных ее членов.

Суть четвертой особенности — обсуждение проблем по подгруппам с последующим доведением до членов всей группы результатов этого обсуждения. Не исключается обсуждением проблем попарно, а также в индивидуальном порядке. Группа анализирует полученные результаты, обсуждает их и определяет причины возникновения проблем.

Все четыре особенности комплекса методов «групповое развитие» в деятельности управленческого консультанта проявляются в процессе его работы в клиентной бизнес-организации неоднократно, на всех этапах его консультационной деятельности.

Значимость описанных выше комплекса методов «групповое развитие» возрастает в связи с тем, что на этапе внедрения нововведений возрастает количество конфликтных ситуаций, объективно порождаемых процессом внедрения. Кому-то кажется, что ущемляются его интересы, возникают разногласия между подразделениями бизнес-организации (в силу необычности новых действий как руководства, так и отдельных подразделений), возникает несогласованность в оценке достижении или появление негативов и т.п.

С целью нейтрализации конфликтности управленческий консультант может применять ряд приемов: смена членов группы; постановка перед группой целевых установок, достижение которых возможно лишь объединенными усилиями; расширение группового общения; индивидуальное воздействие и т.д.

Важно только помнить, что все эти приемы лишь сглаживают конфликты, но не снимают действие причин их возникновения.

Для снятия причин возникновения конфликтности в процессе деятельности управленческого консультанта возможно применение ряда методов вмешательства в межгрупповую деятельность. Это может быть метод нот этапного создания новой группы на основе двух или более прежних.

Представители групп или все их члены собираются на общую встречу с управленческим консультантом, который предлагает собравшимся вопросы по поводу того, что думает каждая из групп о своих взаимоотношениях, о том какими путями можно их наладить. Если ответ каждой группы утвердительный, предлагается составить две объяснительные записки. В первой излагаются мнения и размышления по поводу каждой группы. Во второй — делается попытка предположения о том, что другая групйа может написать по поводу их группы.

Далее группы докладывают содержание своих докладных записок. После ограниченного обсуждения и уточняющих вопросов управленческий консультант предлагает группам высказать пожелания, какими группы хотят видеть друг друга.

Далее группы работают отдельно над двумя заданиями: обсудить, что нового они узнали о себе и о других, а также расположить требующие решения мёжгрупиовые проблемы по «тепени их важности для соответствующей группы объединяются и обсуждают составленные перечни и определяют круг проблем, требующих безотлагательного решения. Составляется конкретный план действий с обозначением, чт>, что и когда будет делать. Шуетя некоторое врешя^руппигеобира^б'^ясввва й обсуждают уровень решения проблем. Практика управленческого консультирования показывает, что в результате такой работы становится ясно, что проблем стало намного меньше, чем было прежде.

Другой метод снятия причин конфликтности — метод зеркальной техники.

В случае проявления признаков конфликта по инициативе управленческого консультанта группа приглашает к себе представителей других групп с целью получить представление о себе. Предварительно управленческий консультант берет интервью у будущих участников такой встречи, с тем чтобы получить представление о возникших проблемах. Руководитель приглашающей ufpynna, открывая встречу, объясняет, что именно группа хотела бы узнать о себе, а управленческий консультант излагает результаты интервью с представителями других групп. Представители этих групп вносят дополнения. Важно подчеркнуть, что группа, организовавшая встречу, не принимает активного участия в обсуждении, лишь слушая и вникая в смысл высказываемых мнений. Затем группа обсуждает прослушанный материал, просит дополнительных пояснений.

Для уточнения выявленных претензий и предложений формируется несколько микрогрупп, в состав которых входят представители других групп. Микрогруппы вырабатывают свое видение ситуации и предложения по ее улучшению. На основе этих предложений составляется план совершенствования деятельности и устанавливаются сроки их исполнения.

Не исключается и индивидуальная работа управленческого консультанта с отдельными работниками бизт нес-организации, проводимая в форме специального (целевого) обучения.

Назовем лишь несколько Методов, способствующих совершенствования обучения отдельных членов бизнес-организации.

Метод «советы третьих лиц». Суть метода — установление диагноза содержания и последствий противоречий между двумя конфликтующими работниками кли-ентной бизнес-организации. Третьим лицом йыСТупает управленческий консультант, который исходит из того, что противоречия можно сгруппировать в-деловые и Эмоциональные. Если первые связаны с разногласиями по поводу разделения каких-либо ресурсов, содержания тех или иных ценностей, то эмоциональные — чаще всего связаны с областью Чувств.

Установив тип противоречия, управленческий консультант, с согласия каждого из участников конфликта, создает оптимальные условия для беседы, которая должна проходить не на рабочем, а в нейтральном месте, В ходе встречи-беседы управленческий консультант в одинаковой форме и с равной заинтересованностью обращается к обеим сторонам, создавая при этом атмосферу доверия и взаимной расположенности.

Метод «консультирование». Применяется тогда, когда на этапах нововведений у отдельных руководителей и специалистов возникают вопросы, касающиеся особенностей и» участия и действий в процессе происходящих в бизнес-организации изменений. Управленческий консультант привлекает специалиста-эксперта из других организаций, который консультирует работников по возникшим вопросам.

С позиций модели «групповое сотрудничество» для управленческого консультанта открываются достаточно широкие возможности при решении проблемы преодоления сопротивления переменам и обеспечения реального сотрудничества в процессе реализации нововведений, предложенных консультантом.

Цриведем лишь некоторые из этих позиций.