- •Глава 5. Роль национальных игр, игрушек в процессе эволюции общества

- •5. 1. Игра как жизнь. Жизнь как игра

- •5.2. Символический образ кукол в мировой культуре

- •5.3. Кукла – первая среди игрушек (текст к мультимедийному фильму)

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Словарь терминов

- •Библиографический список

- •Заключение

- •Список рекомендуемой литературы

- •Меценаты XIX в., внесшие вклад в строительство церквей Иркутска

- •Функции кукол

- •Классификация кукол Классификация кукол по выполняемой ими функции

- •Классификация театральных кукол

- •Классификация терапевтических кукол

- •Ключи к заданиям

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

Глава 5. Роль национальных игр, игрушек в процессе эволюции общества

5. 1. Игра как жизнь. Жизнь как игра

Что наша жизнь? – Игра!

И

И

Рис. 5.1. С. Торбурам Борцы. Начало XXI в.

гры сопровождают нас на протяжении всей жизни. Человек в силу своих творческих способностей склонен все стороны своей жизни воплощать в игру. Игра – важнейшая часть досуга народа. Например, русская народная культура чрезвычайно богата играми, такими как петушиные бои, лошадиные бега, состязания на кнутах, игровые хороводы, кулачные бои. Не обходилась игра и без скоморохов, гусляров, кукольного Петрушки и других. В них проявляется ловкость, смекалка, юмор участников. Игры – средство самовыражения народа в утехах и развлечениях (рис. 5.1).Слово игра многогранно и имеет несколько вариантов толкований:

деятельность, занятия, в том числе детские, обусловленные совокупностью определенных правил, приемов, служащие для заполнения досуга, для развлечения, являющиеся, например, видом спорта или другим занятием;

свойственное некоторым винам и шипучим напиткам движение пузырьков газа («играет вино»), а также быстрая смена пятен света, красок и т. п., блеск, переливы, выразительная изменчивость;

и

сполнение

музыкальных произведений (игра на

скрипке (рис. 5.2) и исполнение сценической

роли (актерская игра).

сполнение

музыкальных произведений (игра на

скрипке (рис. 5.2) и исполнение сценической

роли (актерская игра).

преднамеренный ряд действий, преследующих определенную цель, интриги, тайные замыслы [26, с. 235].

И

Рис. 5.2

Странствующий музыкант

гра, прежде всего, свободная непринужденная деятельность в воображаемой ситуации по определенным правилам. Она необходима индивидууму как биологическая функция, а обществу – в силу заключенного в ней смысла. И если субъективная цель игры, ее мотив заложены в самой деятельности, доставляющей удовольствие, то объективное значение игрового процесса заключается в формировании и тренировке физических и духовных способностей, необходимых для осуществления других видов деятельности и жизни личности в обществе. Игра ранее, нежели труд, изменяющий окружающую среду, была формирующим элементом человеческой культуры, поскольку сфера игры человека складывалась в воображении [10, с. 133].

С уществует

много различных концепций игровой

деятельности. Их многообразие обусловлено

сложностью и многогранностью самого

феномена игры и ее функциональных

значений. Усложняет понимание игры и

то, что детская игра имеет не только

предпосылки в животном мире, но и

переходит в другие виды деятельности

(рис. 5.3), в которых исчезает игра, но

сохраняется игровое начало.

уществует

много различных концепций игровой

деятельности. Их многообразие обусловлено

сложностью и многогранностью самого

феномена игры и ее функциональных

значений. Усложняет понимание игры и

то, что детская игра имеет не только

предпосылки в животном мире, но и

переходит в другие виды деятельности

(рис. 5.3), в которых исчезает игра, но

сохраняется игровое начало.

И

Рис. 5.3. Х. Ландбергский Сад радостей. Миниатюра 1185 г.

сследователь игр О.С. Газман пишет: «Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к жизни. Поэтому игра имеет генетическую связь со всеми видами деятельности человека и выступает как специфическая детская форма познания, труда, общения, искусства, спорта и т.д.» [45, с. 31].Но игра – это не только преимущественно детская деятельность. Она, безусловно, значима и для подростков, и для юношей, и для взрослых.

Начало разработки общей теории игры следует отнести к трудам Ф. Шиллера и Г. Спенсера. Значительный вклад в данную теорию внесли Э. Берн, Р. Валлон, К. Вундт, К. Гросс, Э. Дьюи, Ж. Пиаже, З. Фрейд, Э. Фромм, Й. Хёйзинга, Н. Штерн и другие.

Ц

Рис. 5.4. А.Д. Гончаров Иллюстрация к

«Приключению

Перигрина Пикля»

Т. Смолетта. 1933 г.

елостная концепция игровой культуры была сформулирована нидерландским историком и философом-идеалистом Й. Хейзингой (1872–1945 гг.) в работе «Homo ludens. Статья по истории культуры» (1938). Он считает, что игра – это некоторая свободная деятельность, которая осознается как «ненастоящая», не связанная с обыденной жизнью, но, тем не менее, могущая полностью захватить играющего (рис. 5.4). Она не обусловлена никакими ближайшими интересами и протекает в особо отведенном пространстве и времени, упорядочена и организована в соответствии с определенными правилами. Игра может породить некоторые общественные объединения, стремящиеся окружить себя тайной или подчеркнуть свою необычность по отношению к прочему миру своеобразной одеждой и обликом [41, с. 32].Среди главных признаков игр, наиболее тесно связанных с культурой, Хейзинга выделил ее способность усовершенствовать мир, творить порядок из беспорядка: «В несовершенном мире и сумбурной жизни она создает временное, ограниченное совершенство. Порядок, устанавливаемый игрой, имеет непреложный характер. Малейшее отклонение от него расстраивает игру, лишает ее собственного характера и обесценивает. В этой органичной связи с понятием порядка заключается, вне всякого сомнения, причина того, почему игра... по видимости располагается в столь значительной части на территории эстетического. Игра <...> имеет склонность быть красивой» [41, с. 21].

Как отмечает Й. Хейзинга, игра имеет глубокий смысл и важнейшие социальные функции, основная из которых состоит в переключении с повседневного бытия на неповседневное. Одна из ценностных функций национальной игры, влияющая на взаимоотношения между народами, является функция памяти и трансляции [41, с. 21]. Именно Хейзинга доказывает, что игра относится к области иррационального, так как она распространяется на животных и на человеческий мир, она не может быть обоснована никакими рационалистическими связями. Существование игры не связано с какой-либо ступенью культуры, ни с какой-либо формой мировоззрения «Игра, какова бы ни была её сущность, не есть нечто материальное» [41, с. 23]. Ученый обращает внимание на такой элемент игры, как шуточность. Этот элемент и определяет сущность игры.

Концепция игрового генезиса культуры нашла отражение также в трудах Г.Г. Гадамера, который анализировал историю и культуру как своеобразную игру в сфере языка. Гадамер определяет игру как «то, что имеет свою цель в самом себе». Игра выводит играющего за пределы его субъективности, указывая на бесконечно превосходящую его реальность. По точному выражению Г.Г. Гадамера, игра сама есть «творение, возведение в преобразованное бытие <...> здесь мы слышим голос истины, стоящей как бы над жизнью, освобожденной из забвения, неподвластной забвению» [7, с. 44].

Ю.М. Лотман предложил концепцию «исторической семиотики», согласно которой игра в определенном смысле может быть уподоблена жизни, так как носит самодовлеющий характер, не имея цели за своими пределами. Игра – это такая деятельность, цель которой заключена в самом ее процессе.

Американский психотерапевт и теоретик психоанализа Эрик Берн в работе «Игры, в которые играют люди. Психология человеческой судьбы» проблему игры рассматривает в комплексе трансактного анализа. Под игрой Берн понимает серию последовательных дополняющих скрытых транзакций, приводящих к четко определенному предсказуемому исходу. Это набор повторяющихся транзакций, внешне благовидных, с замаскированной мотивацией, или, иначе говоря, – серия ходов, содержащих скрытую ловушку или подвох. Игры четко отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождения двумя важнейшими признаками:

скрытые мотивы;

наличие «выигрыша», конечного вознаграждения, ради которого ведется игра.

Таким образом, игры – это стандартные цепочки трансакций, направленные на снятие напряжения и структурирование времени [5, с. 19].

Тема игры воодушевила также испанского философа Х. Ортегу-и-Гассета («Дегуманизация искусства»). Он склонен считать, что существуют две разновидности рода человеческого: «народ», или масса, являющаяся «косной материей исторического процесса»; элита – особо одаренное меньшинство, творцы подлинной культуры. Предназначение «лучших» – быть в меньшинстве и сражаться с большинством. Жизнь людей выдающихся сосредоточена в сфере игровой деятельности. Игра противопоставляется обыденности, утилитаризму человеческого бытия. В противовес набору негативных реалий буржуазной культуры творческое воображение Ортеги конструирует мир эстетической игры как подлинного бытия духа. В его произведениях установка на игру приобретает различные оттенки: от трагического до ликующего, спортивно-праздничного чувства жизни. В «Медитации о Дон-Кихоте» Ортега полагает, что способ существования подлинной личности заключается в трагедии. Трагический герой – это избранник, принадлежащий духовной элите, и его определяющим качеством является способность к созерцательной игре. В отличие от обывателей герой сопротивляется привычному и общепринятому бытию, руководствуясь собственной свободой воли.

Особой известностью пользуется теория К. Гросса. Гросс усматривает сущность игры в том, что она служит подготовкой к дальнейшей серьезной деятельности; ребенок, упражняясь в игре, совершенствует свои способности. Игра хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, познавательных, эмоциональных человеческих ценностей. Традиционные формы досугово-игровой деятельности сложились в культурах прошлого, но в последствии практически выродились, что повлекло за собой обострение, обнищание социально-психологических процессов общения, отчужденность людей и т.п.

Игру, наряду с трудом и учебой, психологи относят к основным видам человеческой деятельности. Эти виды деятельности сопровождают жизнь человека от рождения до смерти, но значение их в разные периоды жизни неодинаково: в детстве на первом месте – игра, затем – учеба, а потом – труд. В течение жизни игра переплетается с трудом и со всей жизнедеятельностью. Элементы игры можно обнаружить и в весьма серьезных занятиях.

Исходной предпосылкой концепции игрового генезиса культуры является то, что культура возникает в форме игры. Культура изначально разыгрывается. Даже виды деятельности, направленные на удовлетворение жизненных потребностей, как, например, охота в архаическом обществе, стремятся найти для себя форму игры. В играх общество выражает свое истолкование жизни и мира.

Игра берет свое начало от древнейшей социальной семиотики – ритуала, который в своих основных проявлениях представляет собой исходную форму знакового поведения первобытного человека. Как доказывает Хейзинга, священнодействие есть игра по своей форме, поскольку оно всех, кто в нем участвует, переносит в иной мир, отличный от обыкновенного [41, с. 24]. Выражение древнейших знаков было основано на движениях тела, конечностей и мышц лица человека. Люди начинали связывать с некоторыми телодвижениями определенные смыслы (функции, значения); в результате движения приобретали выразительность, что превращало их из «просто» движений в жесты и мимику.

Первым

сходным признаком игры и сакрального

действия является его пространственная

«вычлененность» из обыденной жизни, то

есть отгороженность священного места

(например место для жертвоприношений).

Для игры тоже характерна отгороженность

(ипподром, теннисный корт и т.д.). Игровое

действо тоже разворачивается на

«священном» месте. Попыток защитить

(буквально огородить) святое место от

пагубных воздействий, которые могут

ему у грожать

извне, объединяет игру и ритуал, в этом

они формально совпадают (рис. 5.5). Различие

же между ними заключается в том, что

игровое настроение изменчиво, поскольку

в любую минуту человек может вернуться

в обычную жизнь. Совсем по-другому

обстоит дело с настроением священных

празднеств, прерывать которые запрещается.

Также сходство ритуала с игровой

деятельностью прослеживается в

семиотической прир

грожать

извне, объединяет игру и ритуал, в этом

они формально совпадают (рис. 5.5). Различие

же между ними заключается в том, что

игровое настроение изменчиво, поскольку

в любую минуту человек может вернуться

в обычную жизнь. Совсем по-другому

обстоит дело с настроением священных

празднеств, прерывать которые запрещается.

Также сходство ритуала с игровой

деятельностью прослеживается в

семиотической прир

Рис. 5.5. Игра Йозефа

оде. Н.И. и С.М. Толстые, выделяя в семиотике духовной культуры класс действий, противопоставленный предметам, лицам, растениям, животным и представлениям о месте, времени и признаках, указывают, что в обряде действие выступает как первотолчок, который определяет развертывание обряда и мотивирует все другие его компоненты: «Сами по себе предметы, персонажи и прочие субстантивы получают мифологическое истолкование только через предикаты, т. е. прежде всего через характерные для них или направленные на них действия» [40, с. 12].

Д .Б.

Эльконин в книге «Психология игры»

предполагает, что возможны два варианта

возникновения и становления игровой

деятельности. На заре человечества,

когда охота занимала одно из центральных

мест в жизни первобытнообщинного

общества, после неудачной охоты могла

возникнуть ситуация, требующая имитации

действий охотников во время ловли дичи.

Если неудача в охоте могла быть вызвана

несогласованностью коллективных

действий охотников, то возникала

необходимость отработки этих действий.

Кроме того, молодые юноши также должны

были пройти через предварительную

репетицию правильных действий охотников.

При этом воссоздавались элементы

реальной действительности, а это –

признак игры (рис. 5.6).

.Б.

Эльконин в книге «Психология игры»

предполагает, что возможны два варианта

возникновения и становления игровой

деятельности. На заре человечества,

когда охота занимала одно из центральных

мест в жизни первобытнообщинного

общества, после неудачной охоты могла

возникнуть ситуация, требующая имитации

действий охотников во время ловли дичи.

Если неудача в охоте могла быть вызвана

несогласованностью коллективных

действий охотников, то возникала

необходимость отработки этих действий.

Кроме того, молодые юноши также должны

были пройти через предварительную

репетицию правильных действий охотников.

При этом воссоздавались элементы

реальной действительности, а это –

признак игры (рис. 5.6).

В

Рис. 5.6

В.И. Агафонов Стрелок

другом случае охотники, например, возвращаются с богатой добычей. Их радостно встречают соплеменники. Охотники рассказывают о том, как происходила охота, воспроизводя весь ее ход и действия участников. При таком «пересказе», или воспроизведении событий происходит своеобразное отвлечение от оперативно-технической стороны процесса. Наглядно проявляется общая схема действий, система отношений между участниками охоты.Таким образом, можно с уверенностью сказать, что первые игровые формы возникли еще в слаборазвитых общинных формах. Они могли выступать как средство обучения, коллективного образования, передачи информации. При этом они наделялись высшим магическим смыслом для обеспечения защитной функции перед силами природы. Так возникли ритуальные игры [43, с. 55].

Важную роль в понимании функции ритуальных игр сыграли исследования К. Леви-Стросса, В. Тернера и других. Сущность ритуальных игр состоит, по мнению авторов, в противопоставлении организованных действий стихиям и неудачам. Тернер, в частности, рассматривает структуру ритуала с четырех точек зрения:

символической, при которой ритуал выступает как собрание символов;

ценностной – как передача информации о важнейших ценностях и их иерархии;

телической – как система целей и средств;

ролевой – как продукт взаимодействия различных социальных статусов и положений.

Таким образом, ритуальные игры и обряды несли в себе, по мнению исследователей, функцию особого средства преодоления критических ситуаций за счет придания им иного статуса, характеризующегося возникновением иной точки зрения на саму кризисную ситуацию.

Выделяют следующие признаки ритуальной игровой формы:

имитация реальной трудовой деятельности;

о

существление

совместной деятельности по поиску

выхода из кризисной ситуации;

существление

совместной деятельности по поиску

выхода из кризисной ситуации;

разыгрывание ролей;

наличие магического смысла.

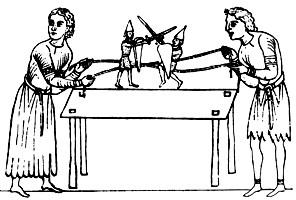

С

Рис. 5.7. Дж. Лич Живая собака курит трубку

развитием общества ритуалы и обряды перестают играть важную роль в жизни социума. Магический смысл игры утрачивается. В играх появляются две основные разновидности: игры как театрализованные представления (рис. 5.7) и спортивные игры (рис. 5.8). Игра рассматривается как феномен культуры. Деятельность человека в игре характеризуется обретением свободы и возможностью воспроизведения реальной жизни с помощью масок и марионеток за счет утрированных действий, диктуемых определенной социальной ролью с жесткими законами иерархии. Интерпретировать человеческую жизнь, воссоздать критические ситуации с помощью масок, вызвать переживание, рефлексивное переосмысление – такова функция игр-представлений.

Игровой

элемент присутствует на всех этапах

развития человечества. В древнем мире

игры были средоточением общественной

жизни, им придавалось религиозно-политическое

значение. В древнеиндийской мифологии

создатель мира Брахма создал театр для

поучения людей и улучшения их нравов.

Древние греки считали, что боги

покровительствуют играм, и потому Ф.

Шиллер, к примеру, утверждал, что античные

игры божественны и могут служить идеалом

любых последующих досугов человека (не

случайно именно в Древней Греции

появились известные Олимпийские игры).

В Древнем Китае праздничные игры открывал

император и сам в них участвовал. То

есть, именно игры в древнем мире были

сосредоточением общественной,

религиозно-политической жизни. Игра

транслирует различные исторически

сложившиеся феномены и охватывает

различные сферы человеческой д еятельности.

еятельности.

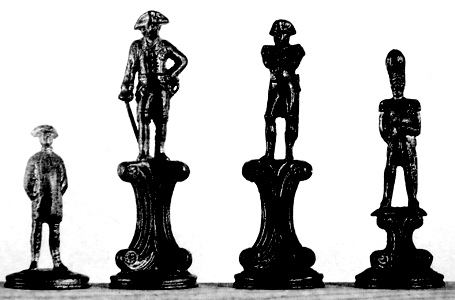

У

Рис. 5.8. Исторические шахматы Фридрих II и Наполеон

сложнение орудий труда вытеснило детей из трудовых процессов, и игра из религиозно-эстетических ритуалов стала собственно игрой для детей. С усилением ценности просвещения игра становится средством приобщения к культуре, передачи знаний.Таким образом, мир игры настолько разнообразен, что трудно дать единое общее определение игры, охватывающее все ее разновидности. Специалисты по игрологии (наука об играх) по-разному объясняют сущность игры, спорят о ее признаках, свойствах, функциях и т.д.

Игра – это совокупность осмысленных действий, объединенных единством мотива; игра является выражением определенного отношения личности к окружающей действительности.

Игра, по определению К.Г. Исупова, является «неустранимым слоем культуры». Исторически возникнув как определенная социально-приспособительная функция культуры, игра превращается в обязательный элемент творческого труда, творческого поведения [13, с. 158].

Американский социолог Г. Мид рассматривает игру как главный фактор первичной социализации, когда благодаря игре индивид начинает жить в одном мире с другими людьми [22, с. 175].

Й. Хейзинга определяет игру как некую заданную величину, предшествующую самой культуре, сопровождающую ее от истоков на протяжении всего развития [41, с. 24].

В игре впервые формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на мир, познавать его, в этом и заключается центральное и самое общее значение игры. Игра является способом разрешения противоречия между быстрым ростом потребностей и запросов ребенка и его возможностями.

К. Гросс подразделяет игровые явления на четыре группы: боевые, любовные, подражательные, социальные. Группировка игр по таким видам построена на разнородных критериях, прежде всего на идее социальной деятельности. Английская исследовательница игр А. Гомм делит все игры на две группы: драматические и игры, построенные на «ловкости и удаче».

Каждый вид игр А. С. Кармин различает по внешним и внутренним признакам.

Внешние признаки разделяются:

по содержанию (спортивные, военные, экономические и др.);

по форме (настольные, подвижные, театрализованные);

по целям (развлекательные, познавательные, учебно-тренировочные);

по применяемым в них средствам и приспособлениям (вербальные, механические и компьютерные);

по числу игроков (одиночные, парные, групповые);

по

способу решения игровых задач

(интеллектуальные, подвижные, ролевые,

азартные).

по

способу решения игровых задач

(интеллектуальные, подвижные, ролевые,

азартные).

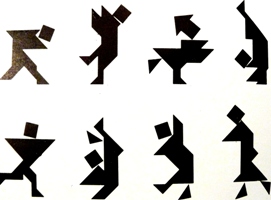

К

Рис. 5.9. Танграммы

внутренним признакам игры А.С. Кармин относит способности индивида: воображение, подражание, состязательность, повторение, слияние с природой, импрови-зация, имитация, риск, т.е. игры могут быть, к примеру, заданного типа или импрови-зационными, самобытными или подража-тельными (рис. 5.9), с меньшей или большей степенью риска, пассивного типа или активного и т.п. [14, с. 710].С этой позиции можно классифицировать все игры на следующие виды:

физические, психологические и развивающие игры: спортивные, подвижные, развлечения (рис. 5.10), забавы, лечебные игры (игротерапия);

интеллектуально-творческие игры: сюжетно-интеллектуальные, обучающие, познавательные, конструкторские;

с

оциальные

игры: ролевые, подражательные, деловые

игры, организационно-коммуникативные;

оциальные

игры: ролевые, подражательные, деловые

игры, организационно-коммуникативные;комплексные игры: коллективно-творческие, досуговая деятельность.

компьютерные игры.

Игра – это вид знаково-символической деятельности (ЗСД). Содержание ЗСД составляет использование и преобразование системно-знаковых, символических средств. Оперирование ЗСД в различных видах деятельности имеет общую структуру и способ функциони-рования, поскольку они зарождаются в предметно-практической деятельности, фиксируется в исторически сложившихся формах духовной культуры. Исходя из вышесказанного, можно провести деление и

Рис. 5.10. Жонглер

гровой деятельности на следующие виды: общение, учебная, трудовая, игровая, житейно-практическая, предметно-ма-нипуляционная.

Игровая

деятельность разделяется на детскую и

взрослую. Детские игры характеризуются

индивидуальностью, для них характерен

двойственный символизм, т.е. использование

заместителей и замещающих действий

[30, с. 54]. Например, одни предметы могут

замещаться другими: палка – лошадь,

стул – автомобиль и т. д.). Замещение как

первый этап становления ЗСД является

особенностью детской игры и развивается

в дошкольном возрасте. Затем оно

качественно изменяется; по мере освоения

ребенком игры, речи, рисования на смену

изолированным заместителям приходят

их системы. Взрослые игры (шахматы и

другие спортивные игры) отличаются

условностью, произвольностью,

эксплицированностью.

Игровая

деятельность разделяется на детскую и

взрослую. Детские игры характеризуются

индивидуальностью, для них характерен

двойственный символизм, т.е. использование

заместителей и замещающих действий

[30, с. 54]. Например, одни предметы могут

замещаться другими: палка – лошадь,

стул – автомобиль и т. д.). Замещение как

первый этап становления ЗСД является

особенностью детской игры и развивается

в дошкольном возрасте. Затем оно

качественно изменяется; по мере освоения

ребенком игры, речи, рисования на смену

изолированным заместителям приходят

их системы. Взрослые игры (шахматы и

другие спортивные игры) отличаются

условностью, произвольностью,

эксплицированностью.

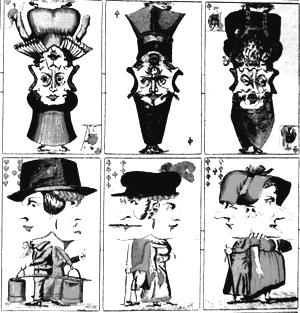

Е

Рис. 5.11. Карты игральные

стественно, что в игре используется кодирование по передаче и принятию сообщений (интеллектуальные игры, головоломки), а также моделирование. С помощью моделирования объективный мир получает своего знаково-символического двойника. Модели – это формы особых абстракций, в которых «существенные отношения объекта закреплены в наглядно-воспринимаемых и представляемых связях и отношениях вещественных или знакомых элементов» [30, с. 59].Так, игра – это такой вид деятельности, результатом которого не является производство какого-либо материального или идеального продукта. Игры часто имеют характер развлечения, отдыха и разрядки эмоциональной напряженности.

Влияние игры на развитие личности заключается в том, что через игру человек знакомится с поведением других людей, их взаимоотношениями, которые становятся образцом для его собственного поведения. В игре человек приобретает основные навыки общения, а также качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. Подчиняя индивидуума правилам, соответствующим взятой им на себя роли, игра способствует развитию интеллекта, чувств и волевой регуляции поведения.

Результат игры как объективный факт сам по себе незначителен, и исход игры или состязания важен лишь для тех, кто в ней участвует. Поэтому теснейшим образом с игрой связано понятие выигрыша. Это понятие появляется тогда, когда в игре есть противник. Выиграть – значит возвыситься в результате игры. Выигравший и в обыденной жизни приобретает славу и почет, и его успех распространяется на всю группу, отождествляющую себя с победителем.

Таким образом, игра – врожденная потребность человека, благодаря которой осуществляется стремление к высшему (земной славе или превосходству). Ее значение как фактора социализации личности проявляется уже в период детства.

На разных стадиях эволюции, социальный по форме и по содержанию, феномен игры развивался на всем протяжении человеческой истории и приобретал различные качества и особый общественно-культурный смысл.

Как уже отмечалось, игра связана своим происхождением с религиозным культом, к примеру, праздничные игры и особенно народные, сохранившиеся в духовной жизни людей, возникли из языческих религиозных обрядов. Справедливо замечание Й. Хёйзинга о том, что люди древних обществ «играя, создают порядок природы, религию, запечатленную в их сознании» [41, с. 56]. Однако с утверждением христианства церковь проявляла к играм как таковым враждебное отношение, поскольку природа человека греховна изначально, и свободное развертывание ее сил и потенций могло бы привести к усилению греха и порока, которые могут культивироваться, в том числе, и через игру.

Скоморохи – странствующие актеры Древней Руси – выступали как певцы, музыканты, акробаты, дрессировщики, исполнители сценок на бытовые темы. Эти острословы затрагивали в своих куплетах, репризах и церковь, и власть имущих. Скоморохи выступали и как организаторы народных игр, гуляний. Кроме того, странствующие актеры, смех считались греховными и потому, что по древнеримским традициям, они участвовали в осмеянии преступников, приговоренных к казни.

Средневековый мир полон необузданными языческими элементами народной игры, которые, утратив сакральное значение, превратились в чисто шуточные обряды. Здесь же можно выделить и помпезные и величественные рыцарские турниры, и утонченную игру куртуазной любви и великое множество иных форм (рис. 5.12).

Р енессанс

пробуждал два игровых вида образного

воплощения жизни − пастораль и рыцарство

– к новой жизни, а именно к жизни в

литературе и в празднике.

енессанс

пробуждал два игровых вида образного

воплощения жизни − пастораль и рыцарство

– к новой жизни, а именно к жизни в

литературе и в празднике.

Еще более живой элемент игры присущ эпохе Рококо. Именно там игровые качества расцветают столь пышно, что само определение рококо едва ли может обойтись без прилагательного игривый.

И

Рис. 5.12. Детские

«крестовые походы»

гровые качества культуры XVIII в. ушли гораздо глубже – в искусство управления государством: политика кабинетов, политические интриги и авантюристы – поистине все это никогда еще не было настоль игрою [19, с. 93]. Игры долгое время являлись инструментом воздействия на ход исторических событий в обществе и природе, посредником между людьми и божествами [45, с. 66]. Со второй половины XVIII в. настроение эпохи рождалось в игре, что характерно как для нового классицизма, так и для образов, вдохновлявших романтиков. В XIX в. буржуазные идеалы благополучия и рационализма стали овладевать обществом. Основные идеи этого времени почти все были направлены против игрового фактора в общественной жизни.Игра – сложное социально-психическое явление, причем не возрастное, а личностное. При достаточно осознанном отношении она становится средством стрессового контроля, самообновления, самосовершенствования, преодоления внутреннего конфликта, а также стимулирования приподнятого настроения. Потребность личности в игре и способность включаться в игру характеризуется особым видением мира и не связаны с возрастом человека. Однако стремление к игре взрослых и детей имеют различные психологические основания.

В детстве игра особенно тесно связана с развитием личности. Как основная форма существования малыша игра занимает большую часть времени и ее можно сравнить с работой и хобби в жизни взрослого человека. Именно в процессе игры малыш познает мир, открывает для себя много нового и интересного [39, с. 165].

По мере взросления малыша меняются формы и содержание игры. Игру младенца можно назвать элементарной. Следующая стадия игры – предметная. Теперь малыш проделывает определенные действия с предметами. Любимая игра повзрослевших детей – ролевая, когда они могут изобразить кого-то, представить себя на чужом месте – своего участкового врача, продавца из соседнего магазина, шофера и т.д. Таким образом малыш сам становится частью игры. Ролевые игры различаются по степени сложности, и чем сложнее игра, тем труднее малышу самому справляться со всеми желаемыми ролями; ему необходимы партнеры по игре, и ребенок переходит в стадию коллективной игры.

Творческая ролевая игра школьников имеет свое содержание, свои внутренние правила. Стремясь воплотить в игре реальную жизнь, школьники действуют в соответствии с правилами этой жизни, которые становятся для них внутренними правилами игры, закрепляющиеся соответствующими действиями. В игре формируются все стороны психики ребенка, и самое главное, воображение, фантазия, пробуждается способность к творчеству.

Игра является спонтанным качеством ребенка и, вместе с тем, вся она строится на взаимоотношениях ребенка со взрослыми. Из общения с ними ребенок черпает мотивы своих игр. При этом, особенно сначала, существенная роль в развитии игр принадлежит подражанию действиям взрослых, окружающих ребенка.

Цель игры всегда имеет два аспекта:

познавательный, то есть то, чему должен научиться ребенок, какие способы действия с предметами мы хотим ему передать;

воспитательный, то есть те способы сотрудничества, формы общения и отношения к другим людям, которые следует привить детям.

В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как передача конкретных знаний, умений и навыков, а как развитие определенных психических процессов или способностей ребенка [24, с. 35].

Как правило, у детей к подростковому возрасту свертывается интерес к творчеству, подросток начинает критично относиться к нему. «Такое же свертывание детской фантазии мы видим в том, что у ребенка пропадает интерес к наивным играм более раннего детства» [45, с. 31].

Впоследствии игра, особенно у взрослых, отделяясь от неигровой деятельности и осложняясь в своем сюжетном содержании, вовсе уходит – в театр, на эстраду. На сцене, отделяясь от жизни рампой, игра принимает новые специфические формы и черты. При этом сложность сюжетного содержания и, главное, совершенство, которого требует на более высоких уровнях развития его воплощение в действии, придают игре особый характер. Игра становится искусством. Искусство становится специальностью, профессией. Игра здесь переходит в труд [4, с. 168].

Национальная игра как важнейший культурологический фактор органически связана со всей культурой народа. Свое содержание они черпают из труда и быта окружающих.

Игры народов мира во все времена имели огромное общественное значение. Возникновение их относится к далекой древности, и в своем развитии они прошли ряд последовательно сменявшихся форм, соответствовавших общественным отношениям и хозяйственной деятельности народа. Игры и развлечения выполняли всегда общественные функции: воспитательные, военно-спортивные, ритуальные, умственно развивающие, зрелищно-эстетические, коммуникативные и др. [49, с. 53]. Многие народы уже в древности знали, что в 10–12 лет у человека проявляется предрасположенность к творческим, или ремесленным, или воинским занятиям. О целительном воздействии игр на организм человека, на становление его характера, личностных качеств, развитие ума также знали с древних времен. Считалось, что в игре человек находит возможность реализовать присущие ему двигательные действия, творческую энергию, физические и умственные силы, удовлетворить потребность в общении, познать окружающую природу.

Возрождение национальной культуры, традиций и обычаев является способом создания народно-национальной системы воспитания [14, с. 112]. Эта система с помощью древних игр способствует формированию у подрастающего поколения трудолюбия, физического и умственного совершенства, психической стойкости, а также обучает национальному быту, деятельности, искусству и т.д.

Поиск, обнаружение и исследование культурных ценностей народов актуальны для современного общества. Национальные игры народов Сибири и европейского региона использовались в большинстве своем в любое время года, преимущественно на свежем воздухе. По своему характеру и целям они соответствуют наиболее типичным производственно-бытовым действиям этих народов. Их содержание понятно для детей различного возраста, и благодаря этому ребенок быстрее, лучше осваивает окружающую действительность. «Можно предположить, что в традиционном обществе детские игры имели особое значение для всего коллектива. Игры детей, воспроизводившие разные стороны жизни, могли восприниматься как меры, способствующие успеху коллектива в различных областях деятельности: оленеводстве, охоте и т.д. Формирование подобных представлений подкреплялось практическим опытом, так как в играх развивались определенные навыки, помогавшие ребенку в дальнейшем достичь хороших результатов в какой-либо сфере деятельности. От бессознательного восприятия игрушки к целенаправленному изготовлению и использованию её – таков был один из путей приобщения ребенка к традиционной системе представлений, один из способов овладения традиционными формами поведения в различных жизненных ситуациях» [49, с. 54].

И.У. Самбуу утверждает, что народ играет не тогда, когда у него избыток энергии, а, наоборот, когда он утомлен, чтобы восстановить силы. Жизненная ценность реакций такого типа заключается в том, что они связывают человека с природой, бытом. Тогда эта реакция является формой выражения разносторонних физических и умственных способностей народа и представляет большую ценность. Главными факторами здесь являются: находчивость, гибкость ума, быстрота, ловкость, умение все это сочетать [17, с. 115].

В

В

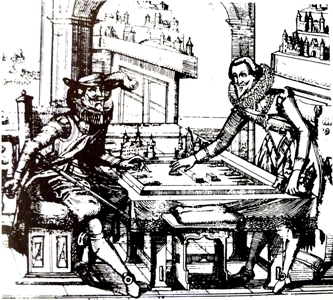

Рис. 5.13. Игра в трик-трак

основе любой игры лежат религиозно-философские учения или народная мудрость, которые передаются из поколения в поколение. При этом традиционные игры и состязания всегда являлись основными средствами, формами и методами воспитания (рис. 5.13). Национальные игры должны стать связующим звеном между культурой прошлого, настоящего и будущего во всем мире, способствовать гармонизации отношений между народами, передаче жизненно важных умений и навыков должны воспитывать нравственность, уважение к народным традициям,ведущее и к их сохранению.