- •Понятие риска и его характеристики

- •Основные характеристики рисков

- •3.Краткая характеристика чс природного и техногенного характера

- •4. Региональная оценка риска. Социальные аспекты риска

- •5. Методология обеспечения экологической безопасности как форма взаимодействия общества и природы

- •Стоимостная оценка экологического риска

- •7. Количественная оценка риска

- •8. Идентификация опасностей: классификация источников опасных воздействий. Загрязнение ос как фактор экологического риска в апк

- •10. Чс как фактор экологических нарушений и риска

- •12. Факторы риска, представляющие опасность для ос

- •12. Экономические и социальные факторы приемлемости риска Экономические факторы приемлемости риска

- •13. Уровни риска, обусловленные разными опасностями. Уровни индивидуального риска

- •14. Классификация техногенного риска. Примеры

- •2. Основные источники аварий и катастроф

- •3. Классификация аварий и катастроф

- •15. Оценка вероятности проявления нежелательных событий

- •16. Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье человека и окружающую среду. События с высокой и низкой вероятностью

- •17. Анализ экологического риска, вызываемого загрязняющими веществами. Оценка риска

- •18. Социальный и индивидуальный риски

- •19. Классификация чс экологического характера

- •20. Контроль результатов отдельных этапов риск-анализа

- •21.Структурно-функциональная особенности системы обеспечения экологической безопасности

- •22.Общие принципы и критерии идентификации риска

- •23.Стоимостная оценка снижения риска – основа для принятия решений в проблеме приемлимого уровня безопасности

- •24.Опасность и источники опасности в сфере природопользования. Закон « Об ох ос»ст 1

- •25.Методы идентификации рисков. Оценка возникновения экологического риска

- •26.Нормативно-правовая база управления рисками

- •27. Стандарты качества окружающей среды. Уровни риска, обусловленные разными опасностями. Примеры.

- •28. Критерии оценки экологической обстановки территории с особым режимом природопользования. Примеры.

- •29. Правовое регулирование и государственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности.

- •30. Законодательные основы использования оценки риска для управления качеством окружающей среды и состоянием здоровья населения рф.

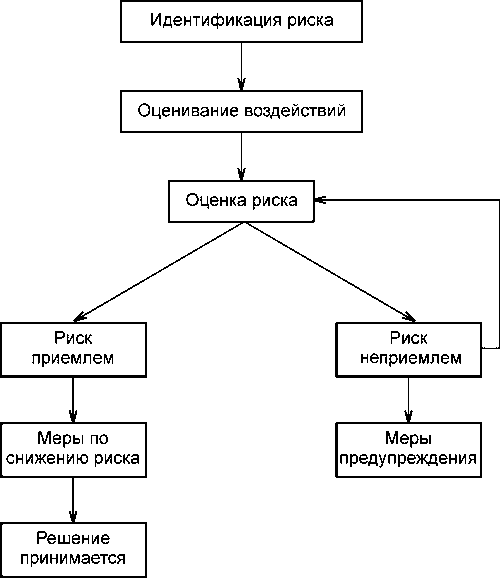

- •31.Идентификация риска

- •32. Экономический механизм обеспечения экологической безопасности в апк

- •34. Экологический риск. Природные и техногенные риски. Риск технологий. Примеры.

- •35.Методика расчета ущерба в отраслях апк

- •36. Глобальные экологические проблемы: климатические изменения, разрушение озонового слоя, загрязнение природных вод нефтепродуктами и т.Д.

- •41.Разновидности и взаимосвязь видов рисков.

- •42.Зоны экологического риска ситуации и бедствия. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями общества.

- •43.Объекты и уровни безопасности в экологической сфере.

- •44.Принципы обеспечения экологической безопасности в отраслях апк.

- •45.Оценка возникновения экологического риска.

- •46.Что такое риск? Приведите примеры трактовки этого понятия в различных сферах жизнедеятельности.

- •47.Критерии социального и экономического общества, характеризующие условия устойчивого развития.

- •48.Соотношение между экологической безопасностью и опасностью

- •49.Карты риска землепользования. Шкала карт риска. Примеры.

- •50.Основные понятия и определение формирования экологического риска.

- •51. Определение цели и содержание основных этапов риск- анализа при изучении эколого - экономических рисков.

- •52. Опишите связь эколого - экономических рисков с учетом ущерба и страхования.

- •53.Источники эколог.Опасности

- •54.Связь уровня безопасности с эконом.Возможн.Общества.

- •56.Эконоиеский подход к проблемам безопасости, стоим. Оценка риска, приемлимый уровень риска

- •57. Риск как научная категория

- •59. Раскройте категорию понятий «риска», «опасности», « ущерба». Количественная мера риска.

- •61. Определение количественных характеристик меры риска

- •62. Типы техногенных аварий и катастроф

- •63. Техногенные системы как источник опасности

- •65. Определение возможных методов воздействия на риск и оценка их эффективности

- •66. Оценка экологического риска, создаваемого технической системой.

- •67.Что включает система оценки риска? Опасность и источники опасности в сфере с-х производства.

- •68. Экологический риск. Природные и техногенные риски. Риск технологий.

- •69. Что такое риск – анализ? Его задачи и функции.

- •70. Идентификация опасностей: классификация источников опасных воздействий, определение возможных ущербов от них.

- •71.Понятие случайного события и вероятности.

- •72.Задачи и мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

- •73. Понятие устойчивое развитие. Устойчивое ведение сельского хозяйства.

- •74. Примеры превентивных мероприятий по экологической безопасности.

- •75.Структурно-функциональные связи комплексов и блоков мероприятий по обеспечению экологической безопасности.

35.Методика расчета ущерба в отраслях апк

Оценка ущерба от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе проводится специализированной организацией, выбранной на конкурсной основе. Оценка ущерба осуществляется путем проведения обследования погибших посевов сельскохозяйственных культур, других пострадавших объектов сельского хозяйства непосредственно в зоне бедствия, а также на основе обосновывающих документов, представленных в Минсельхоз России органами исполнительной власти АПК субъектов Российской Федерации в сроки, установленные Правительством Российской Федерации. Мероприятия по предупреждению и предотвращению ущерба должны быть направлены на профилактику, локализацию очага их возникновения и ликвидацию последствий.

Форма 1–1 а является документом для расчета ущерба от гибели урожая посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений путем определения стоимости недополученной продукции, по ценам реализации, действующим на момент стихийного бедствия.(форма представлена в виде таблицы).

Графа 1 содержит название погибшей сельскохозяйственной культуры.

В графе 2 указывается общая площадь сельскохозяйственной культуры, возделываемой на территориях пострадавшего хозяйства на момент стихийного бедствия.

В графе 3 указывается площадь гибели сельскохозяйственной культуры от данного стихийного бедствия.

В графе 4 указывается среднегодовая урожайность погибшей сельскохозяйственной культуры, рассчитанная за последние 5 лет.

В графе 5 указывается рыночная цена реализации урожая погибшей сельскохозяйственной культуры на момент чрезвычайной ситуации.

В графу 6 вносится расчетное значение ущерба от гибели сельскохозяйственной культуры.

Гр.3(га) х Гр.4 (ц/га) х Гр.5 (руб./т)

Сумма ущерба (тыс. руб.) = –––––––––––––––––––––––––––––––

10000

В графе 7 указывается фактические затраты на выращивание данной

сельскохозяйственной культуры до момента возникновения стихийного бедствия

в расчете на 1 га.

В графу 8 вносится сумма фактических затрат на выращивание данной сельскохозяйственной культуры, произведенных до момента гибели посевов.

Гр.7(руб./га) х Гр.3 (га)

Фактические затраты (тыс.руб.) = –––––––––––––––––––––

1000

В графе 9 указывается размер возможного возмещения затрат за счет средств пострадавшего хозяйства, требуемых на аварийно-восстановительные работы не менее 10% от общих фактических затрат (расчетный процент амортизационных отчислений).

В графе 10 указывается размер денежных средств, возмещаемых пострадавшему хозяйству местным бюджетом.

В графу 11 вносится расчетное значение размера невозмещенных затрат на выращивание погибшей сельскохозяйственной культуры

Гр.11 = Гр.8 — Гр.9 — Гр.10

36. Глобальные экологические проблемы: климатические изменения, разрушение озонового слоя, загрязнение природных вод нефтепродуктами и т.Д.

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к критической. Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующие: - уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; - в значительной мере истреблен лесной покров; - стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; - мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов; - атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а чистый воздух становится дефицитом; - частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного для всего живого космического излучения. К разрушению озонового слоя приводят различные химические вещества. Такие как фреоны, использующиеся в холодильной промышленности и в аэрозолях. Окислы азота, которые образуются при ядерных взрывах и в камерах сгорания реактивных самолётов и ракет. Причём последнее особенно вредно, так как на больших высотах окислы азота живут очень долго. Применение большого количества минеральных удобрений тоже вредит озоновому слою. Дымовые газы электростанций вырабатывают миллионы тонн закиси азота в год. - загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного квадратного метра поверхности, где бы не находилось искусственно созданных человеком элементов.

- климатические изменения. Изменения климата обусловлены переменами в земной атмосфере, процессами, происходящими в других частях Земли, таких как океаны, ледники, а также эффектами, сопутствующими деятельности человека. Внешние процессы, формирующие климат, — это изменения солнечной радиации и орбиты Земли. Принято считать, что парниковые газы являются главной причиной глобального потепления. Парниковые газы имеют также значение для понимания климатической истории Земли. Согласно исследованиям, парниковый эффект, возникающий в результате нагревания атмосферы тепловой энергией, удерживаемой парниковыми газами, является ключевым процессом, регулирующим температуру Земли. Растущий уровень диоксида углерода считается главной причиной глобального потепления, начиная с 1950 года. Согласно данным Межгосударственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) от 2007 года, концентрация СО2 в атмосфере в 2005 году составила 379 чнм, в доиндустриальный период она составляла 280 чнм.

Чтобы предотвратить резкое потепление в ближайшие годы, концентрация углекислоты должна быть снижена до уровня, существовавшего до индустриальной эпохи — до 350 частей на миллион (0,035 %) (сейчас — 385 частей на миллион и увеличивается на 2 миллионные доли (0,0002 %) в год, в основном из-за сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов)

- загрязнение природных вод нефтепродуктами. Нефть и нефтепродукты — основные загрязнители океанов, но наносимый ими вред значительно усугубляют сточные воды, бытовой мусор и загрязнение воздуха. Выносимые на пляжи пластмассовые предметы и нефть остаются вдоль отметки уровня прилива, свидетельствуя о загрязнении морей и о том, что многие отходы не разлагаются микроорганизмами.

37.Концепции и принципы управления риском. Понятиие о степени риска разработано несколько концепций безопасности, опирающихся на следующие принципы (или их сочетания):принцип безусловного приоритета безопасности и сохранения здоровья над любыми другими элементами условий и качества жизни членов общества; принцип приемлемой опасности и риска, в соответствии с которым устанавливаются нижний допустимый и верхний желаемый уровни безопасности, и в этом интервале – приемлемый уровень безопасности и риска с учетом социально-экономических факторов; принцип минимальной опасности, в соответствии с которым уровень риска устанавливается настолько низким, насколько это реально достижимо; принцип последовательного приближения к абсолютной безопасности.В большинстве стран мирового сообщества в настоящее время принята концепция «приемлемого риска» (ALARA - as low as risk acceptable), позволяющая использовать принцип «предвидеть и предупредить». В последние годы России также считается с общепризнанной концепцией приемлемого риска, основанной на четырех основных принципах:Первый принцип – оправданность деятельности по управлению риском, которая должна согласовываться со стратегической целью управления риском, формулируемой как стремление к обеспечению материальных и духовных благ при обязательном условии: практическая деятельность не может быть оправдана, если выгода от этой деятельности в целом не превышает вызываемого ею ущерба.

Второй принцип – оптимизация защиты по критерию среднестатистической ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в обществе. Оптимальным считается вариант сбалансированных затрат на продление жизни за счет снижения уровня риска и выгоды, получаемой от хозяйственной деятельности.

Третий принцип управления риском состоит в том, что должен учитываться весь спектр существующих опасностей, и вся информация о принимаемых решениях по управлению риском должна быть доступна широким слоям населения.

Четвертый принцип, касающийся экологических ограничений, заключается в учете требований о не превышении предельно-допустимых экологических нагрузок на экосистемы и, по существу, состоит в том, что обеспечение безопасности человека, живущего сегодня, достигалась бы путем реализации таких решений, которые бы не подвергали риску способность природы обеспечить безопасность и потребности человека будущего поколения.

38.Управление

риском. Виды рисков в отраслях АПК.

Управление экологическим

риском представляет

собой процесс принятия решений, в которых

учитывается оценка экологического

риска, а также технологические и

экономические возможности его

предупреждения. Управление риском

требует наличия информационной системы,

которая позволила бы быстро осуществлять

обработку исходных данных о предполагаемых

направлениях хозяйственной деятельности

и ее возможных экологических последствиях

. Информационное обеспечение управления

экологическим риском во многом связано

с деятельностью различных служб

экологического мониторинга

Что касается сельского хозяйства как наибольшей составной части АПК страны,

то с ним связаны, прежде всего, природно-естественные, экологические риски, а

также риски снижения доходности. К первым можно отнести риск неурожая

вследствие неудовлетворительных природно-климатических условий, атаки

насекомых и падеж скота. Управление этими рисками является довольно

проблематично, так как их предотвращение не в силах производителя продукции.

Однако на предприятиях создаются специальные резервные фонды на случай

убытков, связанных с этими видами рисков. Экологические риски – это ухудшение

состояния почв, загрязнение вод и пр. Риск снижения доходности связан с

устойчивой тенденцией отставания цен на с.-х. продукцию от цен в стране в

целом. Управление этим риском – задача государства.

39. Устойчивое развитие сельской местности. В России сельская местность (обитаемая территория вне городских поселений) занимает две трети площади страны, на которой проживает 39,2 млн. человек (27% от общей численности населения). Около 150 тыс. сельских населенных пунктов объединены в 24 409 сельских администраций и 1 865 административных районов.

В общепринятом понятии устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. Переход к устойчивому развитию означает постепенное обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в экономической, социальной и экологической сферах. В этом смысле устойчивое развитие характеризуется экономической эффективностью, экологической безопасностью и социальной справедливостью.

Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее: (1) выполнение им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несельскохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов; (2) расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его жизни; (3) поддержание экологического равновесия в биосфере.

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является комплексной проблемой и возможно при условии:

- макроэкономической стабильности и увеличения валового внутреннего продукта;

- обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве;

- развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности;

- достижения на селе социально равных с городом условий получения доходов и общественных благ;

- улучшения доступа для хозяйствующих субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность на селе, к рынкам материально-технических, кредитных, информационных, других ресурсов;

- формирования в сельской местности институтов гражданского общества, обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов различных групп сельского населения;

- осуществления программ по улучшению экологической ситуации в сельской местности.

Актуальнейшей задачей является преодоление ведомственной разобщенности в управлении сельской местностью и усиление координации в обеспечении сельского развития между: (1) федеральными министерствами и ведомствами; (2) федеральными, региональными и местными органами власти; (3) органами государственной и муниципальной власти, общественными и коммерческими организациями, объектами бизнеса и населением.

40. Экономический подход к проблемам безопасности; стоимостная оценка риска; приемлемый уровень риска в отраслях АПК. Экономическая безопасность характеризуется уровнем развития производительных сил и экономических отношений, направленных на реализацию потребностей личности, общества, государства, наличием полезных ископаемых, развитой инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы и системы ее подготовки, а также характером интеграции в систему мировых хозяйственных связей.

Объектами экономической безопасности являются:

· экономическая система страны: производители и продавцы продукции, работ и услуг;

· природные богатства страны - сельскохозяйственные угодья, леса, реки, озера, моря, шельф, полезные ископаемые.

Субъекты экономической безопасности - это:

· функциональные и отраслевые министерства и ведомства;

· налоговые и таможенные службы;

· банки, биржи, фонды и страховые компании;

· производители и продавцы продукции, работ и услуг;

· общества защиты прав потребителей.

Стоимостная оценка риска. Основная составляющая экологического риска – стоимостная оценка социально-экономических последствий загрязнения окружающей среды – экологический ущерб. Экологический ущерб – выражение в денежной форме результатов вредного воздействия аварии и ее последствий на окружающую природную среду. Структура экологического ущерба, принятая в международной практике:

– потеря жизни или здоровья, включая упущенную выгоду;

– потеря или повреждение имущества, включая упущенную выгоду;

– ущерб природным ресурсам и природной среде, включая экосистемные услуги;

– стоимость превентивных мер и любые потери и убытки, причиненные превентивными мерами.

Ущерб природным ресурсам включает:

– затраты на восстановление, замещение нарушенных природных ресурсов (первичная реабилитация, восстановительная стоимость);

– компенсация услуг природных ресурсов за период до их восстановления в исходное состояние (стоимость экосистемных услуг), расходы на оценку ущерба.

Эколого-экономическими (стоимостными) показателями оценки экологической безопасности промышленных объектов обычно служат ущербы от загрязнения окружающей среды. Основными недостатками системы расчета ущербов, как социально-экономических критериев экологической безопасности предприятий, является недостаточно корректная и точная стоимостная оценка реальных потерь, вызванных вредным воздействием предприятия. Другим видом стоимостного критерия могут служить соответствующие экологические платежи предприятия. По сути, они являются производными от тех же удельных показателей ущерба. Однако при определении платежей: во-первых, учитывается превышение предприятием допустимых норм воздействия (лимитные и сверхлимитные платежи); во-вторых, платежи за лимитное и сверхлимитное использование природных ресурсов позволяют в определенной мере осуществить стоимостную оценку ресурсной составляющей экологической безопасности; в-третьих, экологические платежи нормируются единой системой законодательных и подзаконных актов и обязательны для каждого предприятия, т.е. для их получения достаточно поднять соответствующую финансовую отчетность предприятия. Поэтому в качестве критериев стоимостной оценки экологической опасности предприятия предлагаются:

1. Суммарные годовые платежи за загрязнение окружающей природной среды в пределах лимита, установленного предприятию.

2. Суммарные годовые сверхлимитные экологические платежи (за сверхлимитное загрязнение, за аварийные и залповые выбросы, экологические штрафы).

3. Суммарные годовые платежи за нормативное использование соответствующих ресурсов.4. Суммарные годовые платежи за сверхнормативное использование ресурсов.

приемлемый уровень риска в отраслях АПК. Аграрный сектор подвержен наибольшему по сравнению с другими отраслями народного хозяйства влиянию факторов, приводящих к возникновению рисков. Выделяют четыре основные сферы возникновения рисков: экономическую, политическую, природную и социальную

Сферы возникновения и виды рисков

Экономическая сфера объединяет риски, непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью предприятия и регулируемые рыночной средой.

Производственные риски вызывают убытки от остановки или нарушения процесса производства, гибели или повреждения основных и оборотных фондов, а также резкое снижение качественных показателей. Для сельского хозяйства это означает ухудшение питательных свойств кормов, снижение посевных качеств семян, недостаток горюче-смазочных материалов, нехватку удобрений и техники.

Реализационные риски возникают на стадии продажи продукции. Подразумевается возможность понести убытки либо недополучить прибыль под влиянием таких факторов, как усиление конкурентной борьбы, изменение соотношения спроса и предложения, повышение тарифов на транспортировку и затрат на хранение продукции, снижение качества товара. Кроме того, реализационные риски связаны и с наличием многочисленных посредников, которые, закупая продукцию по искусственно заниженным ценам, затем продают ее в несколько раз дороже.

Финансовые риски — это вероятность потери денежных средств при заключении различных финансовых сделок и проведении финансовых операций. Риски могут быть связаны с неплатежеспособностью одной из сторон, изъятием части финансовых ресурсов, замораживанием счетов, отсрочкой платежей. Инновационные риски возникают при внедрении новых технологии и техники как возможность не окупить вложенные финансовые ресурсы. Данный вид рисков присущ агропромышленному комплексу в меньшей степени, так как сегодня из-за недостаточности денежных средств внедрение инноваций очень ограничено.

Информационные риски могут приводить к убыткам в результате недостоверности собранной информации. Возникают они как на стадии сбора сведений о какой-либо сфере деятельности, так и на стадии обработки полученных данных и принятия решений, на основании чего предприятие выбирает стратегию. В результате постоянно меняющихся внешних условий данный вид рисков возникает весьма часто.

Ценовые риски связаны с непредвиденными изменениями цен не в пользу сельхозтоваропроизводителей, в результате чего последние несут материальный ущерб. На уровень цен оказывают влияние: конъюнктура рынка, политика государства, наличие монополистов, стихийные бедствия и др.

Страховые риски в сельском хозяйстве возникают при неправильном выборе страховых услуг либо несоблюдении условий страхового договора. Особую актуальность они имеют в зонах неустойчивого земледелия. Хотя у сельхозтоваропроизводителей имеется потенциальная возможность снизить риск воздействия неблагоприятных факторов путем страхования, они используют ее не в полной мере.

Политическая сфера — это риски, возникающие под влиянием политических перемен и военных конфликтов, по независящим от хозяйствующего субъекта причинам