- •Технологические энергоносители предприятий

- •1. Параметры состояния рабочего тела

- •1.1. Основные параметры состояния

- •1 Ат (техническая атмосфера) ≈ 98000 Па,

- •1.2 Внутренняя энергия

- •1.3. Энтальпия

- •1.4. Энтропия

- •Энергообеспечение предприятий

- •1. Общие термины.

- •2. Пассивная экономия энергии.

- •3. Активная экономия энергии применительно к действующим энергетическим и энергопотребляющим установкам.

- •5. Экономия энергии, достигаемая в результате организационных изменений и внедрения новых систем.

- •2 Теплотехнические и экономические основы производства и распределения энергоносителей

- •2.Системы воздухоснабжения предприятий.

- •2.1. Обеспечение предприятий сжатым воздухом

- •2.3.1. Определение нагрузок на компрессорную станцию

- •2.3.1.1 Укрупненный или метод определения нагрузок на компрессорную станцию

- •2.3.1.2 Расчетный метод определения нагрузок на кс

- •2.4 Выбор типоразмера и количества компрессоров устанавливаемых на компрессорной станции

- •2.5.2 Осевые компрессоры

- •2.7 Осушка воздуха

- •2.7.1 Способы осушки воздуха

- •2.7.2 Оптимальная точка росы

- •Системы охлаждения воздуха и характеристика теплообменной аппаратуры

- •Хладоснабжение предприятий

- •Дросселирование

- •Адиабатическое расширение с отдачей внешней работы

- •Сопоставление αs и αh

- •11.1 Угольное хозяйство.

- •11.2 Мазутное хозяйство

- •11.3 Газовое хозяйство

2.4 Выбор типоразмера и количества компрессоров устанавливаемых на компрессорной станции

Теоретически газ может сжиматься в ходе изоэнтропического и изотермического процессов. Такое сжатие можно рассматривать в качестве части обратимого процесса. Если бы сжатый газ нужно было использовать немедленно при его конечной температуре, изоэнтропический процесс имел бы опреде-ленные преимущества. На самом деле газ редко используется непосредствен-но после сжатия и без охлаждения перед использованием. Поэтому чаще используется изотермический процесс - ведь он требует меньше работы. Попытки реализовать этот процесс предпринимались на практике: воздух охлаждался в процессе сжатия. Результаты можно показать на примере компрессора с эффективным рабочим давлением 7 бар, что теоретически при изоэнтропическом сжатии по сравнению с изотермическим сжатием требует мощности больше на 37%. Практическим способом, позволяющим уменьшить нагревание газа, явля-ется разделение сжатия на несколько ступеней. После каждой ступени газ вначале охлаждается, а затем снова сжимается. Это позволяет увеличить к.п.д., так как давление на первой ступени уменьшается. Потребляемая мощ-ность уменьшается до минимума, если все ступени характеризуются одной и той же степенью повышения давления.

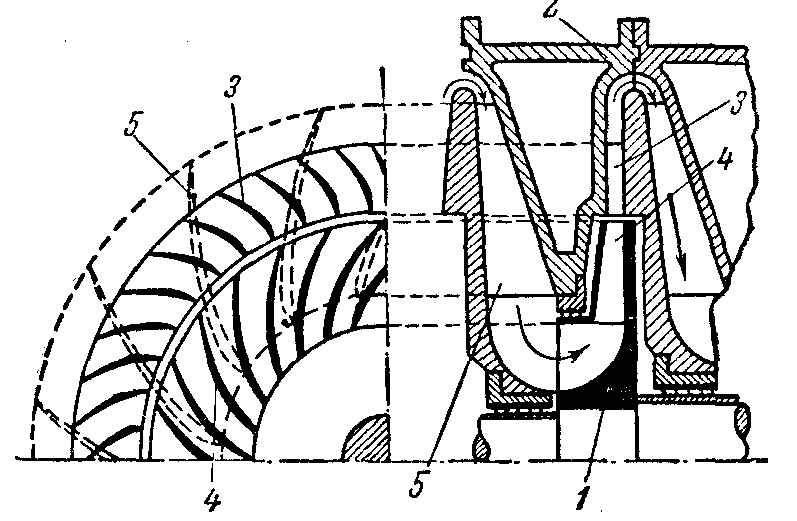

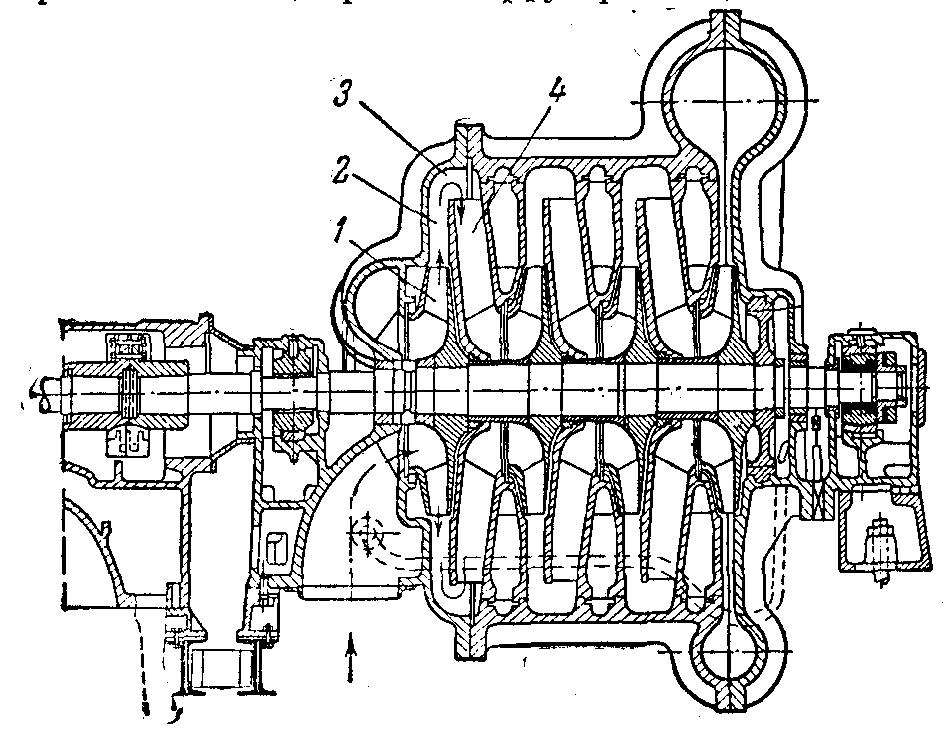

Каждая ступень центробежного К. (рис. 2.11) имеет рабочее колесо-крыльчатку 1, вращающуюся в корпусе 2. Газ поступает из направляющего аппарата 5, в к-ром закручивается в направлении вращения.

Рис.2.11

Проходя через рабочее колесо 1 в радиальном направлении, газ под воздействием лопаток 4 увеличивает давление и приобретает большую скорость, близкую к окружной скорости вращения лопаток. В диффузоре 3 скорость воздуха уменьшается и соответственно увеличивается давление.

Рис. 2.12.

В одной ступени центробежного К. возможно повысить давление воздуха в 2—4 раза. IIоэтому для получения высоких давлений центробежные К. выполняются многоступенчатыми (рис. 2.12).

При наличии нескольких ступеней газ (воздух) по выходе из первого колеса 1, пройдя диффузор 2, обратным каналом 3 подводится к следующему колесу. Обратный канал снабжается направляющими лопатками 4, позволяющими подвести воздух к следующему колесу в требуемом направлении и с необходимой скоростью. Диффузор может быть безлопаточный или тоже снабжается лопатками. При высоких давлениях между ступенями осуществляется промежуточное охлаждение газа.

Наибольшую производительность при заданных размерах и хорошую экономичность имеют осевые К. (рис. 2.13). Они всегда выполняются многоступенчатыми, т. к. повышение давления в одной ступени не превосходит 1,2—1,3. Осевые К. принимаются иногда в качестве первых ступеней комбинированных (осецентробежных) К.

2.5.2 Осевые компрессоры

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Основной способ работы современных турбокомпрессоров — динамический — обеспечивает непрерывность сжатия газа и его перемещение благодаря силовому воздействию вращающихся лопаток и потока газа. По конструкции компрессоры чаще всего разделяются на осевые и радиальные (центробежные). В ГТУ применяют преимущественно осевые компрессоры. Повышение давления в них происходит до 2 МПа и более, этим они и отличаются от осевых вентиляторов, в которых отношение давлений на выходе и входе значительно меньше.

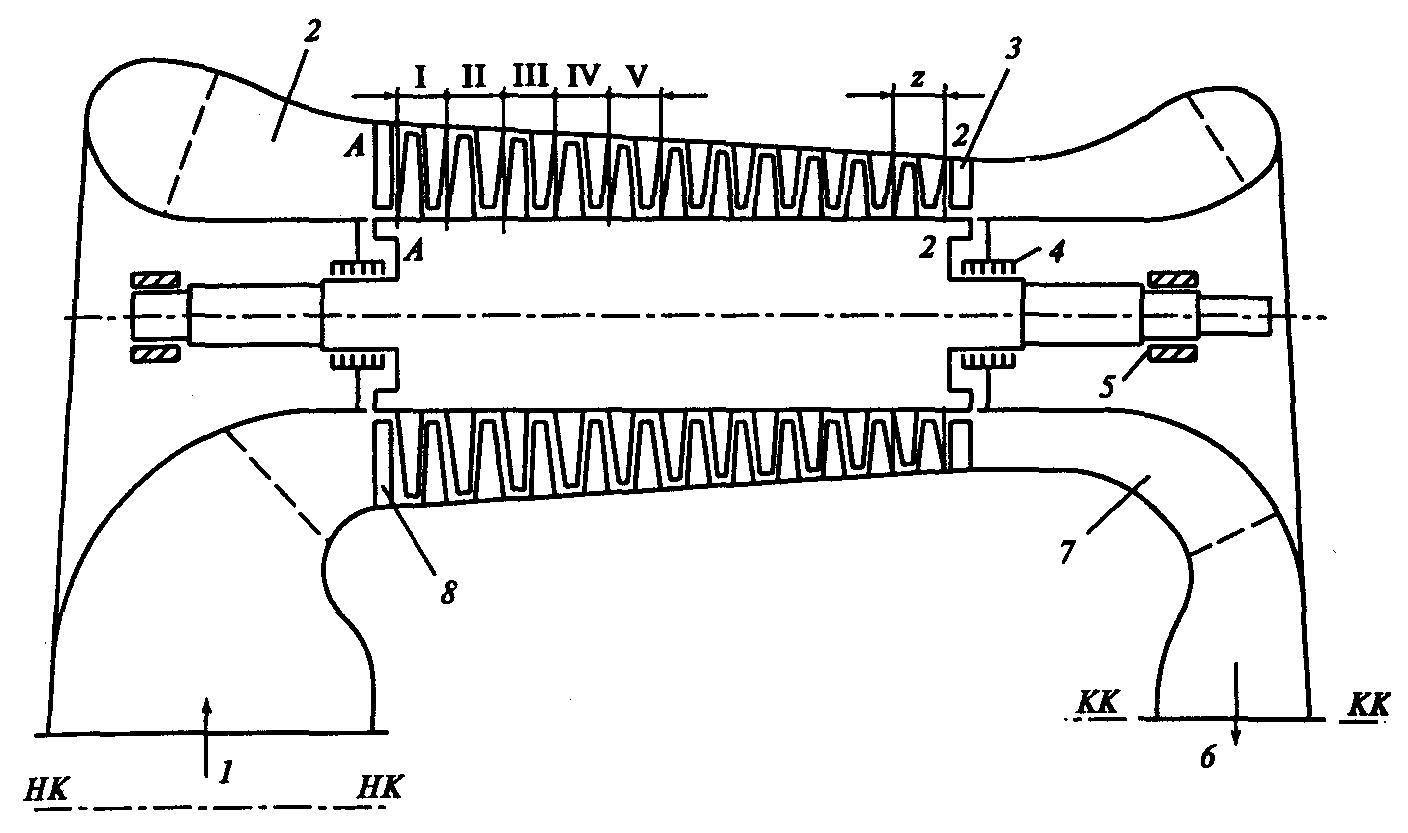

Рис 2.13. Конструктивная схема осевого компрессора

Сечения НК—НК — на входе в компрессор; КК—КК — на выходе из компрессора; А—А и Б—Б — на входе в проточную часть компрессора и на выходе из нее соответственно; 1 — входной патрубок; 2 — конфузор; 3 — спрямляющий аппарат; 4 — вал компрессора с системой уплотнений; 5 — подшипник; 6 — выход воздуха из компрессора; 7 — диффузор; 8 — входной направляющий аппарат

Конструктивная схема осевого компрессора ГТУ представлена на рис. 4. В ней можно выделить основные элементы, которые обеспечивают работу компрессора. Воздух через комплексное воздухоочистительное и шумоподавляющее устройство (КВОУ) забирается из атмосферы и поступает во входной патрубок 1 (сечение НК—НК) и кольцевой конфузор 2, а покидает компрессор через спрямляющий аппарат 3, диффузор 7 и выходной патрубок 6 (сечение КК—КК). Основное назначение этих неподвижных элементов — подвести воздух к рабочим ступеням компрессора, а затем отвести его, обеспечив минимальные потери, равномерное поле скоростей и давлений воздуха. В современных осевых компрессорах путь воздуха весьма сложен. После конфузора установлен входной направляющий аппарат (ВНА) 8, закручивающий воздух в сторону вращения ротора, и используемый для изменения расхода воздуха и воздействия на режим работы всей системы. Далее расположены рабочие ступени компрессора І, II, ..., z, каждая из которых состоит из рабочего лопаточного аппарата — рабочего колеса (РК) и следующего за ним неподвижного направляющего аппарата (НА). В некоторых конструкциях осевых компрессоров первые ступени имеют также поворотные направляющие аппараты (ПНА), которые вместе с ВНА включены в систему управления работой компрессора. Рабочие лопатки обычно укреплены на дисках и вместе с валом, на котором они расположены, образуют ротор компрессора. Он может быть из стянутых между собой болтами дисков в виде барабана. Между дисками компрессора по внутреннему диаметру для обеспечения гладкости проточной части могут быть закреплены разрезные кольца

2.6 Технологические схемы компрессорных станций