- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

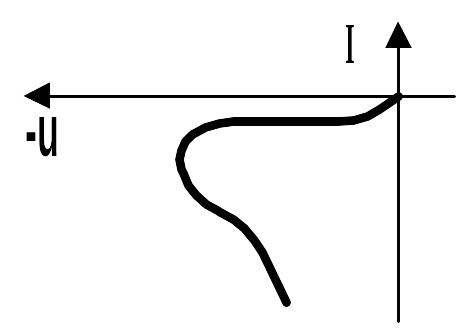

Рис. 1.4.1. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

Зависимость тока от напряжения называется вольт-амперной характеристикой. Для линейного прибора вольт-амперная характеристика представляется прямой линией и отображает линейную связь между током и напряжением, выражаемую законом Ома:

Вольт-амперная характеристика перехода нелинейна, т.к. его сопротивление не постоянно. Поэтому вольт-амперной характеристикой электронно-дырочного перехода называется зависимость электрического тока от величины и полярности приложенного напряжения (рис. 1.4.1.).Прямой ток в десятки миллиампер получается при прямом напряжении в десятые доли вольта, следовательно, прямое напряжение мало.

Обратный ток при напряжении до сотен вольт составляет десятки микроампер, то есть сопротивление перехода при обратном включении сотни КОм и больше.

Излом характеристики в начале координат объясняется разными масштабами по осям, при одинаковых масштабах характеристика плавная.

При прямом напряжении начальный участок вольт-амперной характеристики нелинеен, что объясняется уменьшением ширины перехода и уменьшением его сопротивления. При дальнейшем повышении прямого напряжения переход практически исчезает, и сопротивление определяется собственным сопротивлением полупроводника, и характеристика представляет практически линейную зависимость. Отличие от линейной зависимости объясняется тем, что при протекании тока полупроводник нагревается и его сопротивление уменьшается (образуются дополнительные пары носителей)

Обратная характеристика определяется дрейфом неосновных носителей через переход - на начальном этапе току дрейфа противостоит ток диффузии, который с увеличением потенциального барьера уменьшается до нуля. Ток дрейфа неосновных носителей достигает максимума и остается практически постоянным (определяется только концентрацией неосновных носителей).

При дальнейшем увеличении обратного напряжения рост обратного тока возможен только за счет теплового разогрева перехода и, как следствие, уменьшения его сопротивления. При некотором обратном напряжении обратный ток резко возрастает - происходит тепловой пробой электронно-дырочного перехода.

Тепловой пробой

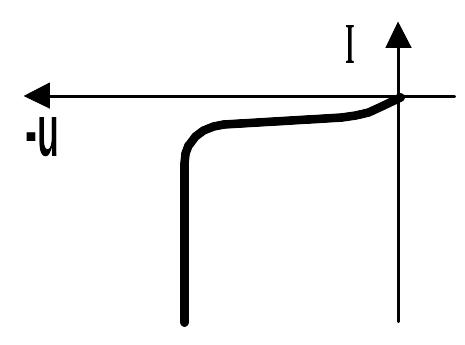

Рис. 1.4.2. Тепловой пробой перехода

При тепловом пробое происходит разогрев перехода обратным током, в результате возрастает концентрация неосновных носителей (рис. 1.4.2.). Это приводит к еще большему увеличению тока и дальнейшего разогрева перехода. То есть процесс развивается и сам себя поддерживает. Для теплового пробоя характерен участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

Лавинный пробой

Рис. 1.4.3. Лавинный пробой перехода

Лавинный пробой характерен для слабо легированных полупроводников (ширина запрещенной зоны и запирающего слоя достаточно велики). Электрическое поле на переходе может быть настолько большим, что неосновных носители, ускоряемые этим полем, могут ионизировать атомы полупроводника - то есть образуются новые пары носителей зарядов. Эти носители подхватываются полем, начинают движение и дальнейший процесс ионизации. В результате в переходе идет лавинообразный процесс образования подвижных носителей зарядов (рис. 1.4.3.). И при практически постоянном обратном напряжении наблюдается резкий рост обратного тока.

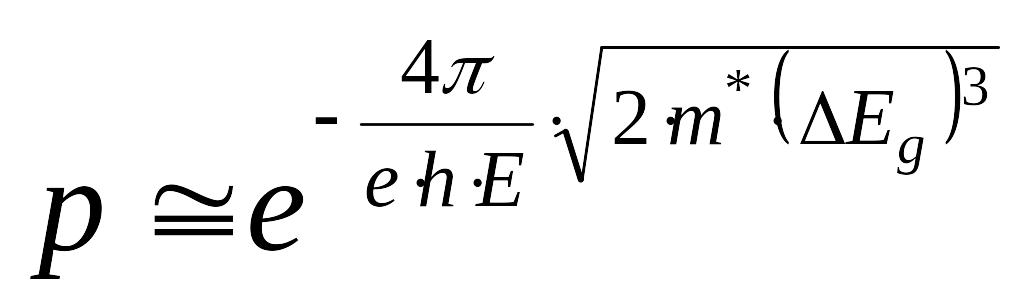

Туннельный пробой

Рис. 1.4.4. Туннельный переход электронов

Рис.1.4.5. Туннельный пробой перехода

Туннельный пробой характерен для полупроводников с малым удельным сопротивлением и малой шириной запрещенной зоны. При обратном смещении происходит изменение положения зон на энергетической диаграмме и образуется тонкий потенциальный барьер, который электроны могут преодолеть без изменения их энергии - то есть совершить туннельный переход (рис. 1.4.4.).

Вероятность туннельного перехода определяется выражением

Вольт-амперная характеристика туннельного пробоя аналогична характеристике лавинного пробоя (рис. 1.4.5.).

Для высокоомных

полупроводников

![]() .

.

Для низкоомных

полупроводников

![]() .

.