- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

5.5.3. Регистры

Регистрами называются устройства, выполняющие функции приема, хранения, передачи и преобразования информации. Регистры – самые распространенные узлы цифровых устройств. Информация в регистре хранится в виде двоичного кода. Регистр представляет собой упорядоченную последовательность триггеров, число которых соответствует числу разрядов в слове. Каждому разряду числа, записанного в регистр, соответствует свой разряд регистра, выполненного, как правило, на основе D-триггера.

Над словами выполняется ряд операций понимаем: прием, выдача, хранение, сдвиг в разрядной сетке, поразрядные логические операции, преобразование информации из одного вида в другой (последовательного кода в параллельный и наоборот).

Основным классификационным признаком, по которому различают регистры, является способ записи информации или кода в регистр. По этому признаку можно выделить регистры трех типов: параллельные, последовательные и параллельно-последовательные.

В параллельные регистры запись числа осуществляется параллельным кодом, т.е. во все разряды одновременно. Последовательные регистры характеризуются последовательной записью кода числа, начиная с младшего или старшего разряда, путем сдвига кода тактирующими импульсами. Регистры параллельно-последовательного типа имеют входы как для параллельной, так и для последовательной записи числа.

По назначению регистры подразделяются на накопительные (регистры памяти, хранения) и сдвигающие.

В свою очередь сдвигающие регистры делятся: по способу ввода-вывода информации на параллельные, последовательные и комбинированные; по направлению передачи информации на однонаправленные и реверсивные регистры. Как правило, сдвигающие регистры выпускаются многофункциональными.

Как было сказано выше параллельный регистр отличается тем, что запись двоичного числа осуществляется в нём параллельным кодом, т.е. во все разряды регистра одновременно. Они принимают, хранят и передают информацию в виде двоичного числа, в связи с чем называются регистрами памяти. N-разрядный регистр содержит N-триггеров. Пример выполнения 3-х разрядного регистра на D-триггерах приведён на рис. 5.5.19., где X, Y и Z – информационные входы, С – тактовый вход.

Рис. 5.5.19. Параллельный 3-х разрядный регистр на D-триггерах

Во время фронта

импульса Т

срабатывают сразу все триггеры:

![]() ,

,

![]() ,

,![]() .

Информация считывается с выходов

,

,

.

Информация считывается с выходов

,

,![]() .

Здесь изображён один канал поступления

информации. В общем случае их может быть

несколько, при этом каждый триггер

должен иметь соответствующее количество

информационных входов. Естественно,

что триггеры имеют установочный и

считывающий входы.

.

Здесь изображён один канал поступления

информации. В общем случае их может быть

несколько, при этом каждый триггер

должен иметь соответствующее количество

информационных входов. Естественно,

что триггеры имеют установочный и

считывающий входы.

Последовательный регистр (сдвигающий регистр или регистр сдвига). Как было сказано выше он отличается тем, что запись числа в нём производится последовательным кодом, т.е. число поступает по одному входу. Значения разрядов передаются последовательно. Сам регистр состоит из последовательно соединенных ячеек памяти, в качестве которых используются D-триггеры, как показано на рис. 5.5.20.

|

|

Рис. 5.5.20. Последовательный регистр на D-триггерах |

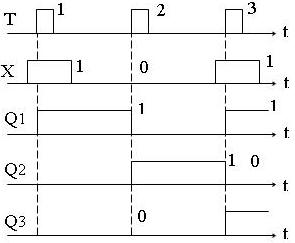

Рис. 5.5.21. Временные диаграммы работы последовательного регистр на D-триггерах |

При поступлении

первого импульса Т

в момент его фронта в каждом триггере

записывается значение логического

сигнала на его входе:

(у

нас Х=1),

![]() (

(

![]() в

момент прихода первого импульса),

в

момент прихода первого импульса),

![]() (

(![]() =0).

С приходом второго импульса Т

процесс записи повторяется, т.е. состояние

предшествующего триггера записывается

в последующий (или информация как бы

сдвигается). В нашем случае с приходом

второго импульса имеем:

=0).

С приходом второго импульса Т

процесс записи повторяется, т.е. состояние

предшествующего триггера записывается

в последующий (или информация как бы

сдвигается). В нашем случае с приходом

второго импульса имеем:

![]() ,

,

![]() ;

;

![]() .

.

Третий импульс С дает:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

Соответствующие временные диаграммы приведены на рис. 5.5.21. В общем случае n-разрядное число регистр запоминает за n-тактовых импульсов. При этом последовательный код, поступивший на вход регистра, преобразуется в параллельный (у нас это число 101, причем читать начинаем со старшего разряда, т.е. с ). С поступлением каждого тактового импульса Т информация сдвигается в регистре на один разряд, что равносильно умножению кода на 2 (действительно 010 - это 2, а 100 - это 4).

Считывание информации возможно последовательное с выхода старшего разряда при дальнейшем поступлении тактовых импульсов (т.е. в виде последовательного кода). Для параллельного считывания используются выходы всех разрядов регистра.

Способность регистра сдвигать информацию по мере поступления тактовых импульсов широко используется в устройствах управления.

Помимо рассмотренных существуют параллельно-последовательные регистры, совмещающие свойства обоих, т.е. записывать информацию, как в последовательном, так и в параллельном кодах, и считывать информацию последовательным или параллельным кодом.

Реверсивные регистры служат для обеспечения возможности сдвига числа в сторону как старшего, так и младшего разрядов благодаря специально заложенным связям. С помощью управляющего сигнала вводится в действие либо прямая, либо обратная связи между разрядами.