- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

4.4.3. Генераторы с мостом Вина

Мостом Вина называют схему, приведенную на рис. 4.4.3. Эта схема является наиболее популярной среди схем RC-генераторов. Она обладает достаточно хорошей стабильностью частоты и может давать очень малые искажения, кроме того, фильтр легко перестраивается.

При частоте входного сигнала, равной резонансной частоте

f0

=

![]() ,

,

напряжение на выходе UВЫХ равно нулю (при ненулевом входном напряжении UВХ). Включая мост Вина в цепь ОС усилителя, можно получить генератор гармонических колебаний.

Рис. 4.4.3. Мост Вина

В реальных схемах генераторов необходимо соблюдать условие баланса амплитуд, для этого нужно коэффициент передачи моста Вина сделать несколько отличным от нуля.

Поэтому реально мост работает с некоторым рассогласованием, при котором изменяются указанные на схеме соотношения сопротивлений в резистивном плече моста.

Для генераторов гармонических колебаний важной проблемой является автоматическая стабилизация амплитуды выходного напряжения. Если в схеме не предусмотрены устройства автоматической стабилизации, устойчивая работа генератора окажется невозможной. В этом случае после возникновения колебаний амплитуда выходного напряжения начнет постепенно увеличиваться, что приведет к насыщению операционного усилителя. В результате выходное напряжение генератора будет отличаться от гармонического. Один из способов устранения этого эффекта предполагает включение в цепь ООС нелинейных элементов.

4.4.4. LC-генераторы

Наиболее распространенный способ получения высокочастотных колебаний – это применение генератора, в котором LC-контур настроенный на определенную частоту, подключен к усилительной схеме, чтобы обеспечить необходимое усиление на его резонансной частоте. Охватывающая схему петля положительной обратной связи применяется для поддержания колебаний на резонансной частоте LC-контура, и такая схема будет самозапускающейся.

Эти генераторы имеют сравнительно высокую стабильность частоты колебаний, устойчиво работают при значительных изменениях параметров активных элементов, обеспечивают получение колебаний, имеющих малый коэффициент гармоник. К недостаткам их относятся трудности изготовления температурно-независимых индуктивностей, а также высокая стоимость и громоздкость последних. Особенно это проявляется при создании автогенераторов низких частот, в которых даже при применении ферромагнитных сердечников габаритные размеры, масса и стоимость получаются большими.

Сущность самовозбуждения заключается в следующем. При включении источника питания конденсатор колебательного контура, включенного чаще всего в коллекторную цепь транзистора, заряжается. В контуре возникают затухающие колебания, причем часть тока (напряжения) этих колебаний подается на управляющие электроды управляющего активного элемента, образуя положительную обратную связь. Это приводит к пополнению энергии LC-контура. Автоколебания превращаются в незатухающие. Частота автоколебаний определяется резонансной частотой LC-контура:

ƒ0

=

![]() .

.

Многочисленные схемы автогенераторов LC-типа различаются, в основном, схемами введения сигнала обратной связи и способами подключения к усилителю колебательного контура.

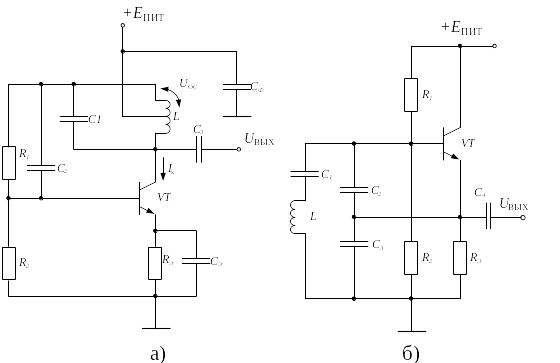

Для генераторов используется трехвыводные резонансные контуры, называемые трехточками: индуктивной (рис. 4.4.4, а)) и емкостной (рис. 4.4.4., б)). В схемах генераторов три вывода LC-контура подключают к трем выводам транзисторов.

а) б)

Рис.4.4.4. LC-контуры: индуктивная трехточка (а), емкостная трехточка (б)

На рис. 4.4.5. показаны схемы генераторов с индуктивной (а) и с емкостной (б) трехточкой.

Рис.4.4.5. LC-генераторы с индуктивной (а) и емкостной трехточкой (б)

На рисунке 4.4.5., а) источник питания UПИТ подключен к части витков катушки индуктивности L, что уменьшает его шунтирующее действие и повышает добротность колебательного контура LC1. Сопротивление разделительного конденсатора C2 на частоте колебаний близко к нулю. На рис. 4.4.5., б) показан генератор, собранный по схеме емкостной трехточки. В нем напряжение обратной связи снимается с конденсатора С2. Энергия, поддерживающая автоколебания, вводится в форме тока IЭ. Для уменьшения шунтирующего действия транзистора он подключен к контуру через емкостной делитель напряжения.

Перестройку частоты автоколебаний осуществляют изменением емкости конденсатора, включенного в колебательный контур. В качестве такого конденсатора используется варикап и перестройка частоты осуществляется электрическим путем. Изменяя приложенное к нему постоянное напряжение, изменяют его емкость, и, соответственно, резонансную частоту контура. Относительная нестабильность частоты у автогенераторов 10-3÷10-5.