- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

Типичная схема усилительного каскада на транзисторе с ОЭ показана на рис. 3.7.1.

Рис.3.7.1. Усилитель на биполярном транзисторе с ОЭ

Входное усиливаемое переменное напряжение UВХ подводится ко входу транзистора через разделительный конденсатор СР1. Конденсатор СР1 препятствует передаче постоянной составляющей напряжения входного сигнала на вход усилителя, которая может вызвать нарушение режима работы по постоянному току транзистора VT. Усиленное переменное напряжение, выделяемое на коллекторе транзистора VT, подводится к внешней нагрузке с сопротивлением RН через разделительный конденсатор СР2. Этот конденсатор служит для разделения выходной коллекторной цепи от внешней нагрузки по постоянной составляющей коллекторного тока IК0. Значения IК0 и других постоянных составляющих тока и напряжений в цепях транзистора зависят от начального режима работы (начального положения рабочей точки), задаваемого при отсутствии сигнала.

Рабочей точкой транзистора называют точку пересечения динамической характеристик (нагрузочной прямой) с одной из статических вольт-амперных характеристик. Это положение определяется на характеристиках совокупностью постоянных составляющих токов и напряжений в выходной IК0, UКЭ0 и входной IБ0, UБЭ0 цепях.

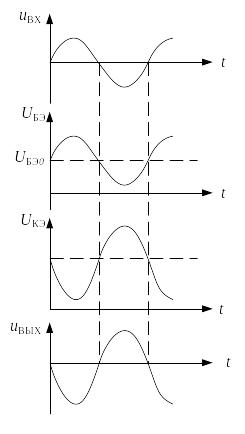

Работа усилительного каскада поясняется рис. 3.7.2.

Рис. 3.7.2. Графическая иллюстрация работы усилительного каскада на транзисторе с ОЭ

Процесс усиления сигнала можно отразить следующей взаимосвязью электрических величин:

UВХm→IБm→IКm→IКmRК→(UКЭm = ЕПИТ – IКmRК) = UВЫХm.

Рисунок показывает, что напряжение входного сигнала с амплитудой UВХm =UБЭm синфазно изменяет величину тока базы. Эти изменения базового тока вызывают в коллекторной цепи пропорциональные изменения тока коллектора и напряжения на коллекторе, причем амплитуда коллекторного напряжения оказывается значительно больше амплитуды напряжения на базе. Напряжения сигнала на входе и выходе каскада сдвинуты между собой по фазе на 180º, т.е. находятся в противофазе.

При работе транзистора в активном (усилительном) режиме рабочая точка должна находиться примерно посредине отрезка АВ нагрузочной прямой. Предельные изменения входного тока базы должны быть такими, чтобы рабочая точка не выходила за пределы отрезка АВ.

На рис. 3.7.3 показаны временные диаграммы работы транзисторного каскада при правильном выборе точки покоя и величины входного сигнала.

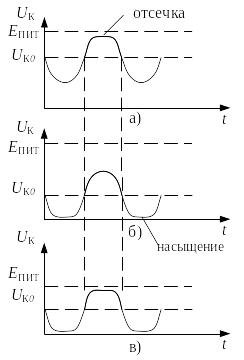

Очень важно обеспечить правильно не только величину входного сигнала, но и ток покоя. При малом начальном токе покоя при минимальном сигнале транзистор не откроется и будет находиться в режиме отсечки, при большом смещении и высоком уровне сигнала он может попасть в насыщение. Рис. 3.7.4. показывает напряжение на коллекторе транзистора: а – при недостаточном токе смещении; б – при избыточном токе смещения; в – при чрезмерном входном сигнале.

Рис.3.7.3. Временные диаграммы работы транзисторного усилителя в схеме с ОЭ

Начальное положение рабочей точки обеспечивается делителем напряжения, состоящим из резисторов R1и R2, значения сопротивлений которых определяют из соотношений:

R1 = (EK – UБЭ0 – URЭ) / (IД + IБ0);

R2 = (UБЭ0 + URЭ) / IД,

где IД = (2÷5) IБ0 – ток в цепи делителя.

При обеспечении режима работы транзистора необходимо осуществить температурную стабилизацию положения рабочей точки (уменьшить влияние температуры на начальное положение рабочей точки). С этой целью в эмиттерную цепь введен резистор RЭ, на котором создается напряжение ООС по постоянному току URЭ.

Рис. 3.7.4. Временные диаграммы коллекторного напряжения при неправильных режимах

ООС в данной схеме действует следующим образом: при изменении, например, температуры транзистора увеличивается ток коллектора. Это вызывает соответствующее увеличение тока эмиттера и падения напряжения на нем. Следовательно, напряжение UБЭ = UБ – UЭ, которое является управляющим для транзистора, уменьшается, транзистор подзапирается, ток коллектора уменьшается и возвращается в заданный режим.

Введение ООС уменьшает коэффициент усиления схемы. Для того, чтобы обратная связь действовала только по постоянному току и для устранения ООС по переменному току резистор RЭ шунтируют конденсатором СЭ, сопротивление которого на частоте усиливаемого сигнала должно быть незначительным.

При анализе схемы можно считать, что ООС по переменному току отсутствует. В таком случае коэффициент усиления каскада по току

KI= βRK / (RK + RН).

Это означает, что усиление транзисторного каскада по току определяется коэффициентом усиления транзистора по току β, сопротивлениями коллектора и нагрузки.

АЧХ и ФЧХ усилителя аналогичны типовым характеристикам усилителей низкой частоты. Спад АЧХ в области низких частот обусловлен уменьшением коэффициента усиления усилителя за счет увеличения реактивного сопротивления емкостей СР1, СР2, СЭ. Спад АЧХ в области высоких частот обусловлен ограниченными частотными свойствами транзистора, в частности, наличием паразитных емкостей.