- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

При построении усилительных устройств наибольшее распространение получили каскады на биполярных и полевых транзисторах, использующие соответственно схемы включения транзистора с общим эмиттером и общим истоком. Схемы с общим коллектором и общим стоком используются в основном для усиления сигнала по току.

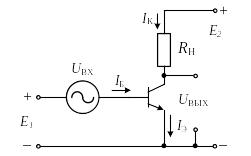

Перед тем, как подавать сигнал на вход транзисторного усилителя, необходимо обеспечить начальный режим работы (режим покоя). В схеме на рис. 3.6.1. этот режим задается с помощью дополнительного источника напряжения Е1. В реальных схемах для обеспечения начального режима используют резистивные делители.

Рис.3.6.1. Схема включения транзистора в усилительный каскад (схема с общим эмиттером)

Начальный режим работы характеризуется постоянными значениями токов и напряжений в транзисторе. Для схемы с общим эмиттером начальный режим работы характеризуется положением точки покоя – напряжениями база – эмиттер и коллектор – эмиттер, токами базы и эмиттера. Для стабильной работы усилителя стремятся не допускать изменения положения точки покоя.

Для задания точки покоя используют три схемы: с фиксированным током базы, с коллекторной и эмиттерной стабилизацией.

Схема с фиксированным током базы представлена на рис. 3.6.2. Начальный ток базы задается с помощью резистора RБ.

В соответствии со вторым законом Кирхгофа:

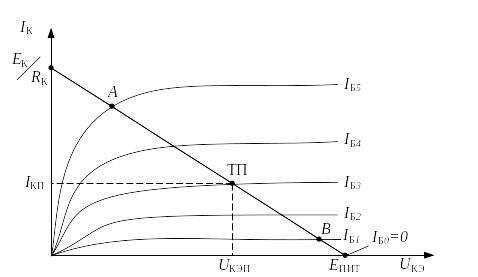

IК RК + UКЭ – ЕПИТ = 0.

Отсюда находим ток коллектора:

IК = ЕПИТ/RК – UКЭ/RК,

что соответствует линейной зависимости вида у = ах + b.

Рис. 3.6.2. Схема с фиксированным током базы

Это уравнение описывает так называемую линию нагрузки. Изобразим выходные характеристик транзистора и линию нагрузки (рис. 3.6.3.).

В соответствии со вторым законом Кирхгофа:

IБ RБ + UБЭ – ЕПИТ = 0. (11.3)

Отсюда находим ток базы IБ:

IБ = ЕПИТ/RБ – UБЭ/RБ. (11.4).

Так как обычно ЕПИТ>>UБЭ, опустим UБЭ, тогда IБ≈ЕПИТ/RБ.

Рис.3.6.3. Линия нагрузки транзистора

Таким образом, в рассматриваемой схеме ток IБ задается величинами ЕПИТ и RБ (ток фиксирован). При этом IК ≈ βIБ.

При заданном токе покоя IБ3 точка покоя ТП займет то положение, которое указано на рис. 3.6.3. Следует отметь, что самое нижнее возможное положение ТП соответствует точке В (режим отсечки, IБ ≈ 0), а самое верхнее положение – точке А (режим насыщения, IБ ≥ IБ5).

Схему с фиксированным током базы используют достаточно редко, так как при изменении β (при смене транзистора или изменении температуры) будет изменяться ток коллектора и положение рабочей точки.

Схема с коллекторной стабилизацией (рис. 3.6.4) обеспечивает лучшую стабильность начального режима.

Рис. 3.6.4. Схема с коллекторной стабилизацией

В схеме имеет место отрицательная обратная связь по напряжению (выход схемы – коллектор транзистора соединен со входом схемы – базой транзистора с помощью сопротивления RБ). Рассмотрим ее проявление на следующем примере. Пусть по каким либо причинам (например, при изменении температуры) ток IК начал увеличиваться. Это приведет к увеличению падения напряжения на коллекторном сопротивлении URк и к уменьшению напряжения UКЭ и уменьшению тока IБ (IБ ≈ UКЭ/RБ), что вызовет подзапирание транзистора и будет препятствовать значительному увеличению тока IК, т.е. будет осуществляться стабилизация тока коллектора.

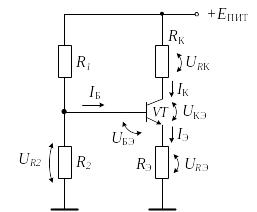

Схема с эмиттерной стабилизацией представлена на рис. 3.6.5.

Рис.3.6.5. Схема с эмиттерной стабилизацией

Основная идея, реализованная в схеме, состоит в том, чтобы зафиксировать ток IЭ и, соответственно, ток коллектора (IK≈IЭ). Для этого в цепь эмиттера включают резистор RЭ и создают на нем практически постоянное напряжение URэ. При этом:

IЭ = URэ / RЭ = const.

Для создания требуемого напряжения используют делитель напряжения на резисторах R1 и R2. Сопротивления R1 и R2 выбирают таким образом, чтобы величина тока IБ практически не влияла на величину напряжения UR2. При этом:

UR2 = ЕКR2 / (R1 + R2).

В соответствии со вторым законом Кирхгофа:

URЭ = UR2 – UБЭ.

При воздействии дестабилизирующих факторов величина UБЭ изменяется мало, поэтому мало изменяется и величина URЭ. На практике обычно напряжение URЭ составляет небольшую долю напряжения ЕПИТ.

В этой схеме реализована обратная связь по току, подробнее она будет рассмотрена позже.