- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

Влияние ос на параметры усилителей

Рассмотрим, как изменяются основные параметры усилителя, охваченного отрицательной связью.

Коэффициент усиления. Рассмотрим усилитель, обладающий конечным коэффициентом усиления и охваченный петлей ООС, образующий неинвертирующий усилитель (рис. 3.4.1.).

Коэффициент усиления усилителя при разомкнутой цепи обратной связи равен К, а благодаря обратной связи из входного напряжения вычитается часть выходного (βUВЫХ). На вход усилителя поступает напряжение, равное UВХ – βUВЫХ. Выходное напряжение больше входного в К раз:

U вых = К (Uвх – βUВЫХ)

и коэффициент усиления по напряжению при замкнутой цепи ООС равен:

КООС = К / (1 + βК).

Обратная связь оказывает влияние практически на все основные характеристики усилителя. Введения ООС повышает стабильность основных характеристик усилителя. Если σК = ΔК / К относительная нестабильность коэффициента усиления усилителя, где ΔК – абсолютная нестабильность, то относительная нестабильность коэффициента усиления усилителя, охваченного ООС,

δКОС = ΔКОС/КОС = δК / (1+βК).

Следовательно, в результате воздействия ООС нестабильность коэффициента усиления уменьшается в (1+βК) раз.

При βК >> 1 коэффициент усиления усилителя, охваченного глубокой ООС, равен

КООС ≈ 1 / β.

Таким образом, из этого соотношения следует, что коэффициент усиления усилителя с отрицательной обратной связью определяется только обратной связью и не зависит от параметров самого усилителя.

Применение ООС обеспечивает повышение стабильности коэффициента усиления при изменении параметров элементов, при смене активных элементов, изменении напряжения питания и т.д.; снижение нелинейности, которая определяется изменениями коэффициента усиления в зависимости от уровня сигнала и собственных помех, возникающих в той части усилителя, которая охвачена ООС.

Отрицательная обратная связь позволяет уменьшить все воздействия на усилитель, охваченный ООС, но не компенсирует воздействий на цепь обратной связи. Поэтому в качестве элементов цепи ООС рекомендуется использовать резистивные делители, выполненные на высокостабильных резисторах.

ООС оказывает влияние на входное и выходное сопротивление усилителя.

Последовательная ООС увеличивает входное сопротивление, что является положительным фактором:

Z ВХ ОС = ZВХ (1 + βК),

где Z ВХ ОС, ZВХ – входное сопротивление усилителя соответственно с ООС и без ОС.

Параллельная ООС уменьшает входное сопротивление усилителя ZВХ в (1 + βК) раз.

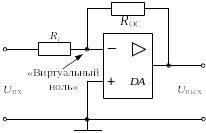

В качестве примера последовательной ООС можно привести классическую схему неинвертирующего усилителя на ОУ (рис. 3.4.5). Параллельная ООС представлена в схеме инвертирующего усилителя на ОУ (рис. 3.4.4.). Входное сопротивление при введении ООС уменьшилось в (1 + βК) и равно R1.

Рис.3.4.4. Инвертирующий усилитель на ОУ

Рис.3.4.5. Неивертирующий усилитель на ОУ

Введение ООС по напряжению уменьшает выходное сопротивление усилителя

Z ВЫХ ОС = ZВХ / (1 + βК),

а ООС по току увеличивает ZВЫХ на то же значение. Упомянутые схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителя содержат ООС по напряжению.

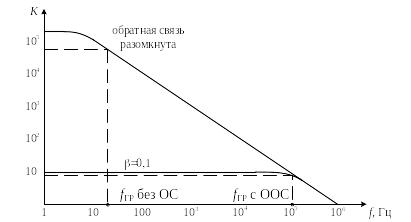

Влияние ООС на частотную характеристику усилителей. Никакой усилитель не дает один и тот же коэффициент усиления на всех частотах. Коэффициент усиления любого усилителя начинает падать на высоких частотах, главным образом из-за его внутренней паразитной емкости. Когда коэффициент слишком сильно меняется при изменении частоты сигнала, говорят, что усилитель имеет плохую частотную характеристику. Этот недостаток вызывает частотные искажения. ООС может скорректировать плохую частотную характеристику в пределах интервала частот, на котором коэффициент усиления без ОС остается много большим, чем усиление с обратной связью, в этих пределах применимо равенство КООС = 1/β и усиление не зависит от частоты.

Рис.3.4.6. Частотная характеристика усилителя на основе ОУ К140УД7 при введении ООС

На рис. 3.4.6. приведены частотные характеристики усилителя на основе микросхемы К140УД7. Верхняя кривая относится к разомкнутой петле обратной связи. Быстрое уменьшение усиления на высоких частотах введено умышленно с помощью внутреннего конденсатора из соображений устойчивости. Кривая, расположенная ниже, показывает, как ООС выравнивает частотную характеристику за счет усиления: приведена характеристика усилителя с обратной связью и она достаточно ровная вплоть до области частот, где коэффициент усиления с ООС достигает кривой, относящейся к случаю разомкнутой петли ОС.

Приведенный пример показывает, что ООС расширяет полосу пропускания усилителя. Так как АЧХ усилителя однозначно определяет ФЧХ, то ООС оказывает благотворное влияние на нее, а соответственно уменьшаются частотные и фазовые искажения в схеме.

Таким образом, влияние ООС позволяет улучшить характеристики усилителя: повысить стабильность коэффициента усиления; увеличить входное и уменьшить выходное сопротивление (последовательная ООС по напряжению), уменьшить входное и увеличить выходное сопротивление (параллельная ООС по току); расширить полосу пропускания усилителя; уменьшить нелинейные, частотные и фазовые искажения в схеме; уменьшить уровень собственных помех.

Некоторое уменьшение коэффициента усиления может быть скомпенсировано введением дополнительных усилительных каскадов.