- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

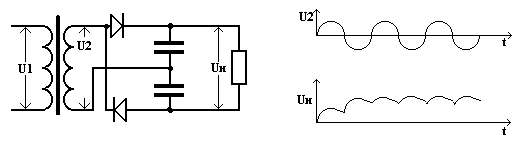

2.5.5. Схема удвоения напряжения

Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя приведены на рисунке 2.5.7.

Рис. 2.5.7. Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках выпрямителя с удвоением напряжения.

На рисунке 2.5.7.:

U2 - Напряжение вторичной обмотки трансформатора

Uн – Напряжение на нагрузке.

Отличительной особенностью данной схемы является то, что в одном полупериоде переменного напряжения от вторичной обмотки трансформатора “заряжается” один конденсатор, а во втором полупериоде от той же обмотки– другой. Поскольку конденсаторы включены последовательно, то результирующее напряжение на обоих конденсаторах ( на нагрузке) в два раза выше, чем можно получить от той же вторичной обмотки в схеме с однополупериодным выпрямителем.

Преимущества: вторичную обмотку трансформатора можно рассчитывать на значительно меньшее напряжение.

Недостатки: значительные токи через вентили выпрямителя, Уровень пульсаций значительно выше, чем в схемах двухполупериодных выпрямителей.

Эта же схема может использоваться еще в двух вариантах, рисунок 2.5,8:

Рис. 2.5.8. Двухполупериодные выпрямители для получения двух напряжений питания одной полярности.

Левая схема предназначена для получения двух напряжений питания одной полярности, правая – для получения двуполярного напряжения с общей точкой.

Во втором варианте схемы характеристики выпрямителя соответствуют характеристикам однополупериодного выпрямителя.

2.5.6. Трехфазный выпрямитель

Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках трёхфазного выпрямителя приведены на рисунке 2.5.9.

Выпрямитель представляет собой однополупериодный выпрямитель для каждой из трех фазных вторичных обмоток. Все три вентиля имеют общую нагрузку.

Если рассмотреть осциллограммы напряжения на нагрузке при отключенном конденсаторе для каждой из трех фаз, то можно заметить, что напряжение на нагрузке имеет такой же уровень пульсаций как и в схеме однополупериодного выпрямления. Сдвиг фаз(т.е. сдвиг по времени) напряжений выпрямителей между собой в результате даст в 3 раза меньший уровень пульсаций, чем в однофазной однополупериодной схеме выпрямления.

Рис. 2.5.9. Принципиальная схема и осциллограммы напряжения в различных точках трёхфазного выпрямителя.

На рисунке 2.5.9.:

ФА, ФС, ФВ – напряжения на вторичных обмотках трехфазного трансформатора.

UVA, UVB, UVC - напряжения на нагрузке получаемые с соответствующих вентилей.

Uн – Суммарное напряжение на нагрузке.

К достоинствам выпрямителя относят низкий уровень пульсаций выпрямленного напряжения.

К недостаткам выпрямителя относят, так же как и в однофазной однополупериодной схеме выпрямления, низкий КПД, нерациональное использование трансформатора. Данный выпрямитель неприменим для обычной однофазной сети.

Тема 3. Усилители электрических сигналов

3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

Усилители электрических сигналов – это электронные устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока или мощности входных электрических сигналов за счет энергии источника питания. На рис. 3.1.1. показана передача сигнала с помощью усилителя в нагрузку, при этом мощность в нагрузке Р2 больше мощности входного сигнала Р1 и изменяется во времени по закону, сходному с законом изменения Р1. Заметим, что любое преобразование энергии сопровождается потерями, которые приводят к нагреву элементов усилителя и учитываются в виде мощности рассеяния Рр.

Рис.3.1.1. Передача сигнала с помощью усилителя

Суть процесса усиления сигнала состоит в преобразовании энергии источника питания усилителя в энергию выходного сигнала по закону, определяемому входным управляющим воздействием, т.е. любой усилитель модулирует энергию источника питания входным управляющим воздействием. Этот процесс осуществляется при помощи управляемого элемента. Эти элементы в современных усилителях выполняются, как правило, с использованием биполярных или полевых транзисторов.

Все усилители можно классифицировать по следующим признакам.

По роду усиливаемого сигнала усилители делятся на:

усилители постоянного тока (УПТ), усиливающие электрические сигналы с частотой от нуля герц и выше;

усилители переменного тока, усиливающие переменные сигналы с частотой, отличной от нуля.

По частоте усиливаемого сигнала могут быть выделены следующие группы:

усилители низкой частоты (УНЧ) – устройства с диапазоном усиливаемых частот от единиц герц до сотен килогерц;

усилители высоких частот (УВЧ) – устройства с диапазоном усиливаемых частот от сотен килогерц до сотен мегагерц и выше;

широкополосные усилители (ШПУ)– устройства с диапазоном усиливаемых частот от десятков – сотен герц до сотен мегагерц;

избирательные (резонансные) усилители (ИУ), обеспечивающие усиление в узком диапазоне частот.

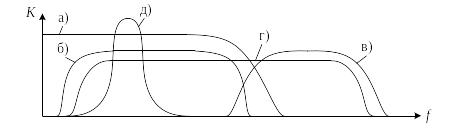

Данную классификацию усилителей удобно пояснить на их амплитудно-частотных характеристиках (понятие АЧХ дано в п. 3.2.)

Рис.3.1.2. АЧХ: а) УПТ, б) УНЧ, в) УВЧ, г) ШПУ, д) ИУ

По виду усиливаемого сигнала усилители делятся на усилители гармонических и импульсных сигналов. Усилители гармонических сигналов предназначены для усиления сигналов, изменение которых происходит много медленнее длительностей переходных процессов в самих усилителях. Усилители импульсных сигналов предназначены для импульсных периодических и непериодических сигналов. При этом длительность собственных переходных процессов в усилителе не должна вызывать искажений исходной формы усиливаемых сигналов.

По виду усиливаемого параметра сигнала усилители делятся на усилители напряжения, тока и мощности в зависимости от того, какой из параметров требуется усиливать.

По виду соединительных цепей усилительных каскадов можно предложить следующую классификацию. Так как усилители строятся, как правило, на основе последовательного включения нескольких типовых каскадов, то различают усилители с гальванической (непосредственной) связью, предусматривающие передачу между каскадами сигнала как переменного, так и постоянного токов; усилители с RC – связями, в которых между выходом предыдущего и входом последующего каскадов включают резистивно-емкостную связь, исключающую передачу сигналов постоянного тока; усилители с индуктивной (трансформаторной) связью, в которых между каскадами включается трансформатор.

Совокупность усилительного элемента с нагрузкой и со всеми дополнительными элементами, обеспечивающими заданный режим работы, называют каскадом усиления. Общее усиление, которое требуется получить от усилителя, во многих случаях гораздо больше того, которое может обеспечить один каскад. Отсюда вытекает необходимость включения нескольких каскадов для получения нужного усиления. Таким образом, усилительное устройство состоит из определенного числа каскадов. При этом выходной усиленный сигнал предыдущего каскада становится входным сигналом последующего каскада и получает дополнительное усиление.

Общее число каскадов усилителя определяется требуемым коэффициентом усиления и тем, какое усиление может дать каждый каскад. Источник сигнала (например, микрофон, детектор приемника или воспроизводящая головка магнитофона, передающая телевизионная трубка, приемная антенна, кабельная линия и т.д.) подключается к входу первого каскада. Потребитель усиленного сигнала, т.е. нагрузка (ею может быть громкоговоритель, кабельная линия, кинескоп, измерительный прибор и т.д.), подключается к выходу последнего каскада, который называют выходным, или оконечным, каскадом. Все каскады до выходного называют каскадами предварительного усиления.

Задача оконечного (выходного) каскада – отдать в нагрузку заданные мощность или напряжение. Задача предварительных каскадов – усилить входной сигнал источника до уровня, который необходимо подать на вход оконечного каскада, чтобы получить на его выходе заданные мощность или напряжение. Каждый каскад характеризуется своими входными и выходными сопротивления ми. Входное сопротивление следующего каскада включено параллельно выходному сопротивлению предыдущего каскада. В том случае, если следующий каскад усиления собран на полевом транзисторе или на электронной лампе, работающими без входных токов и имеющими очень большое входное сопротивление, можно считать, что это входное сопротивление не шунтирует выход предыдущего каскада и практически не уменьшает его сопротивление нагрузки, т.е. не влияет на работу данного каскада.