- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

2.4. Электрические фильтры

Фильтры применяют для частотной селекции сигналов. Электрическим фильтром называется устройство (четырехполюсник), которое пропускает без ослабления или с малым ослаблением сигналы в заданном диапазоне частот (в заданной полосе), и не пропускает или пропускает с большим ослаблением сигналы других частот.

Полоса частот, в которой ослабление мало, называется полосой пропускания, (прозрачности) фильтра. Полоса частот, в которой ослабление велико, называется полосой непропускания (задержания) фильтра. Между полосами пропускания и непропускания находится переходная область. Частоты, которые соответствуют границам полос пропускания, называются граничными или частотами среза и обозначаются ωгр или ωср.

По частотным свойствам различают следующие фильтры (рис. 2.4.1.): фильтры нижних частот (ФНЧ) пропускают колебания с частотами от нуля до некоторой верхней частоты ωср1, фильтры верхних частот (ФВЧ) - колебания с частотой не ниже некоторой нижней частоты ωср2. Полосовые фильтры (ПФ) имеют полосу пропускания от ωср1 до ωср2, режекторные (РФ), или заградительные (ЗФ), фильтры не пропускают колебания внутри интервала частот ωср1, ωср2.

![]()

Рис. 2.4.1. Частотные характеристики идеальных (сплошная линия) и реальных (пунктирная линия) фильтров нижних частот (а), верхних (б), полосового (в) и режекторного (г).

Фильтры могут быть созданы только из пассивных LC- или RC–элементов или из RC – элементов в сочетании с активными элементами (операционными усилителями). Поэтому различают пассивные LC- и RC-фильтры и активные RC–фильтры. LC- и RC–цепочки называются звеньями. Каждое звено имеет продольное и поперечное плечо. Сопротивление продольного плеча обозначается Z1, а поперечного - Z2. Если Z1 носит индуктивный характер, то Z2 должно носить емкостной характер и наоборот. Схемы Г- ,T- и П-образных звеньев LC–фильтров изображены на рисунке 2.4.2.

Рис. 2.4.2. Схемы Г- (а), Т- (б) и П- (в) образных звеньев фильтров

2.4.1. LC–фильтр нижних частот

LC–фильтр нижних частот (рис. 2.4.3. а) пропускает электрические колебания в полосе частот от 0 до ∞.

Рис. 2.4.3. Схема LC-фильтра нижних частот (а) и его АЧХ (б).

Это объясняется тем, что на низких частотах сопротивление индуктивного элемента XL фильтра мало, а емкостного XC – велико и электрические колебания проходят со входа на выход почти без ослабления. С увеличением частоты сопротивление индуктивного элемента возрастает, а емкостного – снижается и коэффициент передачи фильтра уменьшается (рис. 2.4.3. б).

2.4.2. LC-фильтр верхних частот

LC-фильтр верхних частот (рис. 2.4.4. а) не пропускает нижних частот так, как XC велико, XL мало. С ростом частоты сопротивление продольного плеча (XC) уменьшается, а поперечного (XL) увеличивается, что приводит к повышению коэффициента передачи. Полоса пропускания такого фильтра лежит в диапазоне частот от 0 до ƒ = ∞ (рис. 2.4.4.б).

Рис. 2.4.4. Схема LC-фильтра верхних частот (а) и его АЧХ (б)

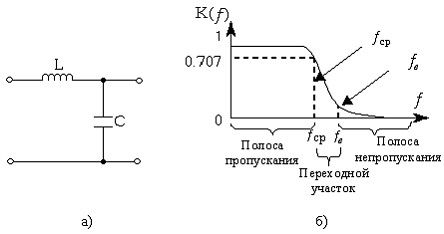

2.4.3. Полосовой lc-фильтр

Принцип работы полосового фильтра (рис. 2.4.5. а) основан на использовании резонансов напряжений и токов в последовательных и параллельных колебательных контурах.

Рис. 2.4.5. Схема полосового LC-фильтра (а) и его АЧХ (б).

При совпадении частот, на которых наблюдается резонанс напряжений в последовательном контуре L1C1 и резонанс токов в параллельном колебательном контуре L2C2, сопротивление продольного плеча L1C1 оказывается минимальным, а поперечного L2C2 – максимальным. Коэффициент передачи ПФ при этом имеет наибольшее значение. При отклонении частоты входных колебаний от резонансной частоты ƒ0 коэффициент передачи ПФ уменьшается (рис. 2.4.5. б).