- •Часть I

- •Тема 1. Физические основы электроники 4

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания 69

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов 95

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства 137

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника 163

- •Тема 1. Физические основы электроники

- •1.1. Основные понятия электроники. Электропроводность полупроводников

- •1.2. Электрические переходы

- •1.3. Электронно-дырочный переход

- •1.4. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода

- •1.5. Типы полупроводниковых диодов

- •1.6. Система обозначений полупроводниковых диодов

- •1.7. Транзисторы. Полевые и биполярные транзисторы

- •1.7.1. Устройство полевых транзисторов

- •1.7.2. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p-n-переходом

- •1.7.3. Выходные статические характеристики полевого транзистора. Статические характеристики передачи полевого транзистора

- •1.7.4. Полевые транзисторы со встроенным каналом

- •1.7.5. Полевые транзисторы с индуцированным каналом

- •1.7.6. Малосигнальные параметры и система обозначений полевых транзисторов

- •1.7.7. Устройство и схемы включения биполярного транзистора

- •1.7.8. Режимы работы биполярного транзистора

- •1.7.9. Принцип работы биполярного транзистора в активном режиме

- •1.7.10. Параметры биполярного транзистора

- •Система z - параметров

- •Система y - параметров

- •Система h - параметров

- •1.7.11. Статические характеристики биполярных транзисторов

- •1.7.12. Система обозначения биполярных транзисторов

- •Тема 2. Источники вторичного электропитания

- •2.1. Принципы построения и классификация средств электропитания электронных устройств

- •2.2. Основные характеристики ивэп

- •2.3. Структурные схемы ивэп

- •2.4. Электрические фильтры

- •2.4.3. Полосовой lc-фильтр

- •2.4.4. Режекторный lc-фильтр

- •2.5. Выпрямители источников электропитания. Виды выпрямителей и их характеристики

- •2.5.1. Классификация выпрямителей

- •2.5.2. Однополупериодный выпрямитель

- •2.5.3. Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой

- •2.5.4. Мостовая схема выпрямителя

- •2.5.5. Схема удвоения напряжения

- •2.5.6. Трехфазный выпрямитель

- •Тема 3. Усилители электрических сигналов

- •3.1. Основные понятия об усилителях и классификация усилителей

- •3.2.Основные характеристики и параметры усилителей

- •3.3. Характеристики и параметры усилителей, связанные с искажением сигналов в усилителе

- •3.4.Обратная связь в усилителях. Влияние ос на параметры усилителей

- •Влияние ос на параметры усилителей

- •3.5.Классы усиления транзисторных усилительных каскадов

- •3.6. Методы задания начального режима работы транзистора

- •3.7. Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером

- •3.8. Дифференциальный усилитель. Дрейф нуля в ду

- •3.8.1. Операционные усилители. Инвертирующие усилители. Неивертирующие усилители. Суммирующие и вычитающие усилители. Интеграторы

- •Инвертирующий усилитель

- •Неивертирующий усилитель

- •Суммирующий и вычитающий усилители

- •Интеграторы

- •3.9. Выходные усилители мощности

- •Тема 4. Импульсные и автогенерирующие устройства

- •4.1. Генерирующие и импульсные устройства. Передачи информации в импульсном режиме

- •4.2. Электронные ключи. Простейшие формирователи импульсных сигналов

- •4.2.1. Ключевой режим работы транзистора

- •Режим насыщения

- •4.2.2. Компараторы (схемы сравнения)

- •4.2.3. Триггер Шмитта

- •4.2.4. Мультивибраторы

- •4.2.5. Дифференцирующие rc цепи

- •4.2.6. Интегрирующие rc-цепи

- •4.2.7. Симметричный мультивибратор на оу

- •4.2.8. Одновибратор на оу

- •4.3. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин) на оу

- •4.3.1. Глин на оу с внешним запуском

- •4.3.2. Глин на оу в автогенераторном режиме.

- •4.4. Генераторы гармонических колебаний. Условия возникновения колебаний

- •4.4.1. Условия возникновения колебаний

- •4.4.2. Генераторы с rc-фазосдвигающими цепочками

- •4.4.3. Генераторы с мостом Вина

- •Тема 5. Цифровая электроника и микропроцессорная техника

- •5.1. Основные логические операции и их практическая реализация

- •5.1.1. Операция "не" (логическое отрицание или "инверсия")

- •5.1.2. Операция "или" (логическое сложение или дизъюнкция)

- •5.1.3. Операция "и" (логическое умножение или конъюнкция)

- •5.2. Типы логических микросхем

- •5.3. Элементы алгебры логики и синтеза комбинационных схем. Формы записи логических уравнений

- •5.3.1. Формы записи логических уравнений

- •5.3.2. Синтез комбинационных логических устройств

- •5.3.3. Реализация логических функций на элементах "и-не" и "или-не"

- •5.4. Интегральные комбинационные схемы

- •5.5. Логические устройства последовательного типа

- •5.5.1. Триггеры

- •5.5.2. Счётчики

- •5.5.3. Регистры

- •5.6. Цифровые запоминающие устройства

- •5.6.1. Структуры запоминающих устройств

- •5.7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

- •5.7.1. Аналого-цифровые преобразователи

2.2. Основные характеристики ивэп

При проектировании или выборе ИВЭП необходимо знать их технические и эксплуатационные характеристики. Этими характеристиками обычно руководствуются при использовании ИВЭП в электронной аппаратуре. Все характеристики ИВЭП можно разделить на три группы: входные, выходные и эксплуатационные.

К входным характеристикам ИВЭП относят:

значение и вид напряжения первичного источника питания, например, питающей силовой сети или аккумулятора;

нестабильность питающего напряжения, ΔUис=ΔUис/Uис;

частоту питающего напряжения и ее нестабильность;

количество фаз источника переменного напряжения;

допустимый коэффициент гармоник питающего напряжения;

К выходным характеристикам ИВЭП обычно относят:

значения выходных напряжений;

нестабильность выходных напряжений, ΔUвых=ΔUвых/Uвых;

ток нагрузки или выходную мощность по каждому каналу;

наличие гальванической изоляции между входом и выходом;

наличие защиты от перегрузки или повышения выходного напряжения.

К эксплуатационным характеристикам относят:

удельную мощность,

надежность. Источники электропитания должны в течение определенного времени сохранять свои параметры в пределах, указанных в технических условиях, обеспечивая бесперебойную работу электронной аппаратуры. Надежность ИВЭП обеспечивают мероприятиями, выполняемыми на этапах разработки, изготовления и эксплуатации.

диапазон рабочих температур;

допустимую относительную влажность;

диапазон допустимых давлений окружающей атмосферы;

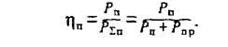

коэффициент полезного действия ИВЭП. Эффективность работы ИВЭП принято оценивать его коэффициентом полезного действия η. Для оценки КПД ИВЭП рассмотрим упрощенную схему, приведенную на рисунке 2.2.1.

Рис. 2.2.1. Упрощенная схема ИВЭП

Предположим,

что на вход ИВЭП

из

первичного источника поступает мощность

.

![]() Из

этой мощности часть

Из

этой мощности часть![]() рассеивается

в ИВЭП,

а

другая часть

рассеивается

в ИВЭП,

а

другая часть

![]() поступает

в нагрузку. При этом КПД

ηп

ИВЭП

можно определить по формуле:

поступает

в нагрузку. При этом КПД

ηп

ИВЭП

можно определить по формуле:

Мощность

,

поступающая

в нагрузку, равна выходной мощности

ИВЭП.

Часть этой мощности PH

рассеивается

в нагрузке, а другая часть

является

полезной мощностью нагрузки. При этом

КПД

нагрузки

![]() можно

оценить по формуле

можно

оценить по формуле

![]() ;

;

Основы надежности ИВЭП закладываются на этапе их разработки

Основными причинами отказов ИВЭП являются не только отказы элементов, но также неправильно заданные требования к качеству входных (питающих) и выходных напряжений, ошибки, допущенные при выборе схемы и при проектировании отдельных узлов, некачественное изготовление ИВЭП и неправильная эксплуатация.

Обеспечение надежности ИВЭП, заложенное на этапе разработки, сводится к следующим основным положениям:

тщательному обоснованию выбора структурной схемы;

обоснованному выбору элементной базы с достаточно высоким запасом по предельным режимам и параметрам;

разработке конструкции, обеспечивающей хороший теплоотвод и легкий доступ к отдельным узлам и элементам;

проведение всесторонних испытаний макетов по климатическим и механическим воздействиям.

Выбор структурной схемы ИВЭП должен производиться с учетом требований надежности.

При разработке должны предусматриваться необходимые устройства защиты, которые не участвуют в работе ИВЭП, а только обеспечивают повышение надежности. В их функцию входит:

защита силовых элементов: транзисторов, диодов, тиристоров и др.;

защита ИВЭП от коротких замыканий или полного отключения нагрузки;

защищают возможных повышений или понижений питающих (входных) напряжений;

защита нагрузки от возможных повышений или понижений выходных напряжений;

защита от повышения температуры окружающей среды.

Выбор элементной базы в наибольшей мере влияет на надежность ИВЭП. Используемые элементы должны проходить тренировку перед установкой в ИВЭП. На используемые элементы устанавливают максимальные коэффициенты нагрузки не более 70...80% от их предельно допустимых значений. Например, резисторы мощностью 1 Вт должны загружаться не более чем на 0,7...0,8 Вт.

Конструкция ИВЭП должна обеспечивать хороший теплоотвод от нагревающихся элементов (транзисторов, диодов, трансформаторов и др.) и не допускать нагрев других элементов от нагревающихся элементов. Например, нельзя допускать нагрев микросхем управления от силовых транзисторов.

С целью обеспечения ремонтопригодности конструкция ИВЭП должна обеспечивать легкий доступ ко всем элементам. Расположение элементов должно быть таким, чтобы не вызывать повреждение питаемого устройства.

Лабораторные испытания макетов помогают вскрыть недостатки, которые не были учтены при разработке схемы и конструкции ИВЭП. Основная задача испытания макета - это обнаружение слабых мест в схеме и конструкции. Поэтому перед проведением испытаний составляют программу, в которой предусматривают проверку всех схем защиты и влияние различных климатических и механических воздействий. При соблюдении всех перечисленных требований ИВЭП должен обеспечивать требуемую наработку на отказ. Для полупроводниковых ИВЭП наработка на отказ должна быть не менее 10 тысяч часов при наработке на отказ отдельных элементов от 60 до 100 тысяч часов.

На рисунке 2.2.2. приведен пример повышения надежности ИВЭП, выполняемый на стадии проектирования.

Рис 2.2.2. Схема ограничения тока в выпрямительном диоде.

На рисунке приведена схема ограничения тока в выпрямительном диоде VD1 при заряде емкости фильтра Сф. Так как при включении выпрямителя емкость Сф не заряжена, то для выпрямительного диода она на некоторое время эквивалентна короткому замыканию. В связи с этим ток в диоде может превысить предельно допустимое значение, что понизит его надежность. Для ограничения пускового тока последовательно с диодом включают ограничительное сопротивление R0.. Однако включение этого сопротивления в рабочем режиме после заряда конденсатора только понижает КПД выпрямителя, поэтому параллельно с диодом включают тиристор VD2, который управляется напряжением на конденсаторе фильтра Сф, а после заряда конденсатора Сф включается тиристор и происходит шунтирование сопротивления R0. В результате чего в рабочем режиме ток идет через тиристор, падение напряжения на котором намного меньше, чем на сопротивлении.