Методы исследования материала взятого при жизни больного

Гистологическре исследование.

Этому исследованию подвергаются операционный и биопсийный материал.

В этом методе чрезвычайно важна немедленная фиксация удаленных тканей в формалине 10-15 % в крайнем случае в этиловом спирте или в ацетоне. Потому что даже не долгое пребывание удаленных кусочков или субстратов на воздухе, в воде или солевом растворе может привести к необратимым изменениям в материале, которые затруднят постановку или исклучат правильную постановку гистологического диагноза. Большие фрагменты и части органов перед помещением в фиксатор разрезать на пластины толщиной 0,5 см, проложив их затем лоскутками ваты или марли, разрезы нужно делать без разрушений анатомо-топографичексих связей, особенно между патологическим очагом и окружающими тканями. Из фиксированного препарата вырезают кусочки не более 1 см диаметром, затем их закладывают в специальные кассеты и помещают в атоматы для гистологической проводки. В них они проходят через ряд спиртов в восходящей крепости ,масел, затем через хлороформ и жидкий парфин. Вся эта процедура занимает несколько часов .

Затем материал заливают в специальных формах другим жидким парафином и охлаждают в виде отдельных перфорированных блоках.

Далее закрепляют в микротоме после чего надрезают срезы толщиной 5-10 мкм. Срезы наклеивают на предметные стекла и окарщивают.

При срочных биопсиях проводимых нередко во время обширных вмешательств, с целью быстрого получения гистологического диагноза, часто определяющего ход и обьем операции, фиксируют биоптаты в кипятящем формалине. Затем ткань замораживают после чего выполняют срезы специальным ножом (микротом). Исследование занимает 30–40 минут. После окрашивания врач оценивает ткани с помощью микроскопа. При плановом исследовании ткани помещают в специальный раствор, после чего заливают в парафин, выполняют срезы и прокрашивают. Длительность — 5–10 дней.

Цитологическое исследование проводят по мазкам, сделанным из содержимого полых или трубчатых органов, а также по препаратам-отпечаткам, пунктатам и аспиратам (аспирационным пунктатам, отсасываемым шприцем). Мазки нередко изготавливают из материала смывов со стенок органов, что позволяет захватить клетки, находящиеся в процессе естественного или патологического слущивания (десквамация, эксфолиация), например с шейки матки. Более активным вмешательством является соскоб со стенок органов. Если материал соскоба обилен, то его обрабатывают с помощью гистологических методик. В частности, так поступают с диагностическими соскобами эндометрия. При скудных соскобах материал идет в цитологическую обработку. Нередко препараты изготавливают из мокроты, слизи, тканевых вытяжек и осадков в жидкостях.

Получение пунктатов с помощью специальной длинной и тонкой иглы без андрена, снабженной выраженным косым срезом. В частное широко исследуют аспирационные пунктаты, для которых нужны ультратонкие иглы. Аспирационную пункцию (FNA, floe-needle aspiration) глубокорасположенных тканей и органов Проводят под контролем ультразвукового исследования или компьютерной магнитно-резонансной томографии.

Цитологический материал фиксируют обычно прямо на Предметном стекле, часто во время окраски. Наиболее популярны окраски азурэозином. Проводятся например для диагностики онкоцитологии.

Иммуногистохимическое исследование.

При некоторых патологических состояниях, особенно опухолях, бывает трудно и даже невозможно с помощью гисто- или цитологических окрасок определить тип ткани или ее происхождение (гистогенез). Подобные трудности возникают и при установлении вида возбудителя инфекции. Между тем верификация здесь имеет важное значение для диагностики и прогнозирования. Поэтому используют различные дополнительные методические подходы. Одним из них является иммуногистохимический метод. При нем на гисто- или цитологические препараты наносят растворы с антителами к искомым антигенам — опухолевым, вирусным, микробным, аутоантигенам и др. Антигены при обычных гистологических окрасках тканей не видны. Антитела в сыворотках несут на себе метку: либо флуорохром, т.е. краситель, светящийся в темном поле (иначе говоря, дающий флуоресценцию), либо красящий фермент. Если искомый антиген есть в исследуемых тканях или клетках, то возникший комплекс антиген-антитело плюс маркер точно укажут его локализацию, количество, помогут изучить некоторые свойства.

Иммунофлуоресценцию чаще всего используют при изучении срезов, приготовленных в криостате или на замораживающем микротоме, а также при исследовании цитологических препаратов. Применяют сыворотки с антителами (так называете анти сыворотки), конъюгированные чаще всего с таким надежным флуорохромом, как флуоросцеин-изотиоцианат. Еще более распространен иммунопероксидазный метод. Антитела красящей сыворотки несут не флуорохром, а фермент — пероксидазу хрена, реже другой энзим, например щелочную фосфатазу. Существует несколько вариантов указанного метода. Наиболее часто используют два из них — пероксидазно-анти-пероксидазный (PAP-method, ПАП-метод) и метод авидин-биотинового комплекса (ABC-method, ABC-метод)

С помощью данной технологии можно определять: гормоны; рецепторы; молекулы адгезии клеток, белки матрикса соединительной ткани;, белки плазмы, онкофетальные антигены, ферменты; лейкоцитарные антигены, онкогены и их производные, большое количество инфекционных агентов, включая бактерии, вирусы, простейшие и грибы.

Методы молекулярной биологии.

:проточную цитометрию и технику гибридизации in situ, т.е. на месте, на гистологическом срезе. Первый метод необходим для количественного анализа содержания ДНК в клетках опухолей и других патологических субстратов.

С этой целью исследуемый кусочек нефиксированной ткани с помощью ферментов подвергают, дезагрегации, т е. разъединению и размельчению до отдельных клеток. Затем в специальной установке поток суспензии изолированных клеток толщиной в 1 клетку, окруженный обволакивающей жидкостью, проходит через считывающий лазерный пучок.

Для параллельного определения содержания в клетках ДНК и РНК клеточную суспензию окрашивают акридин-оранжем — флуорохромом, который окрашивает ДНК в зеленый, а РНК — в оранжево-красный цвет

С помощью гибридизации in situ достигается совмещение генетического материала (фрагментов ДНК, генов) in vitro на основе комплементарное, т.е. взаимного соответствия, например, пуриновых или пиримидиновых оснований у нуклеиновых кислот. Этот метод применяется в основном в трех областях патологии: для идентификации по геному микробов или вирусов, находящихся в тканях или жидкостях; для изучения при его врожденных нарушениях; при диагностике опухоли,- ь: частности для распознавания вирусных онкогенов.

Исследование хромосом.

хромосомный анализ, позволяющий определять отклонения в генетическом аппарате (геноме) клеток, имеющих врожденный или приобретенный характер (хромосомы — прерывистые единицы генома, состоящие из ДНК и белков). Этот анализ приобретает особое значение при распознавании и изучении опухолей, различные варианты которых сопровождаются вполне специфическими, маркерными перестройками или аберрациями хромосом. Для этого прижизненно взятую ткань культивируют, т.е. выращивают на искусственных средах. Такой метод культивирования позволяет путем пересевов и отбора клеток добиться получения культуры клеток одного тканевого типа и даже одного клона, т.е. линии, происходящей от одной стволовой клетки. Сейчас научились культивировать практически любые ткани, однако чаще всего культивируют кровь, костный мозг и фибробласты

Короткие плечи хромосом обозначают буквой р, длинные — буквой q. В каждом плече выделено по нескольку сегментов и подсегментов. Удлинение или укорочение плеч обозначаются знаками «+» или «—», которые ставят сразу после буквы, относящейся к какому-либо плечу. При патологии возникают различные качественные и количественные аберрации, как внутрихромосомные, так и межхромосомные. К ним относятся делеция (del), т.е. утрата генов, подсегментов и даже целых сегментов хромосом; формирование кольцевых хромосом (г), появляющихся при соединении обломков хромосом; инверсия (i, inv), возникающая вследствие двух разрывов, причем перед воссоединением частей хромосом сегмент, находящийся между разрывами, поворачивается на 180 градусов; транслокация (t) (реципрокная транслокация характеризуется обменом, т.е. взаимным перемещением генетического материала с хромосомы на хромосому внутри генома, нереципрокная — также переносом материала, но в одну сторону, с одной хромосомы на другую).

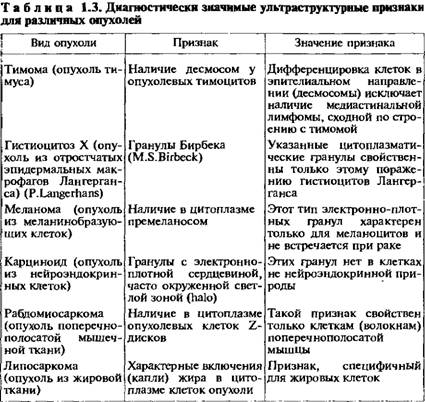

Электронная микроскопия.

В ходе диагностических исследований на материале, взятом при жизни больного, нередко используется электронная микроскопия — трансмиссионная (в проходящем пучке, подобно светооптической микроскопии) и сканирующая (снимающая рельеф поверхности). Первую применяют чаще, особенно для изучения в ультратонких срезах ткани деталей строения клеток, выявления микробов, вирусов, отложений иммунных и других комплексов и др.

Основные этапы обработки материала следующие.

Только что иссеченный маленький кусочек ткани диаметром 1—1,5 мм немедленно фиксируют в глутаральдегиде или другом фиксаторе, затем в четырехокиси осмия. После проводки материал заливают в специальные эпоксидные смолы или другую уютную среду. Ультратонкие срезы, нарезанные в ультрамиртомах, контрастируют (окрашивают), помещают на специальные сетки и исследуют в трансмиссионном электронном Микроскопе.

.

.

3. Экспериментальный материал. Исследуя ткани, взятые при жизни или после смерти больного человека, патологоанатом наблюдает изменения в момент изъятия ткани. Что было до того и могло быть после — остается неизвестным. Эксперимент с достаточным количеством лабораторных животных (белых мышей, белых крыс, морских свинок, кроликов, собак, обезьян и др.) позволяет моделировать и изучать болезни и патологические процессы на любом этапе их развития.

Экспериментальной патологией люди занимаются давно. Вначале особенно успешно развивались работы с различными инфекциями, возбудители которых патогенны и для человека, и для лабораторных животных. Затем стали применять реагенты, вызывающие всевозможные изменения в различных органах и системах органов. Наиболее важными были опыты с химическими канцерогенами и мутагенами. В настоящее время, широко пользуются и проводят in vivo (в организме живого животного) и in vitro (в культурах тканей, взятых от животных, пробах крови и т.д.).

Заключение

Изучение смерти очень важно для медицины. Так как изучая причину которая привела к смерти открываются новые заболевания, новые методы лечения ,же определяется эффективность лечения. Так же благодаря применению современных методов исследования и технологий, можно намного глубже изучить причину смерти, а так же и саму болезнь.

Точные наблюдения за умирающими и «обреченными» на смерть, а также лабораторные данные по экспериментальной танатологии научат нас сохранять жизнь у живущих.

Список литературы

Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. – Изд.3-е. – М.:Медицина., 1997 г.

2. Патологическая анатомия (курс лекций). Под редакцией В.В. Серова, М.А. Пальцева. М. «Медицина», 1998 г.

3. Патологическая анатомия. М.А. Пальцев, Н.М. Аничков. М. «Медицина», 2001 г. (2 тома).

4. Большая медицинская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия,третье издание.