- •1 Методика разработки цифровой дежурной кадастровой карты города

- •2 Использование географической информационной системы (гис) как средства отображения земельно-кадастровой информации

- •3 Оформление материалов комплексного лабораторного задания

- •4 Глоссарий

- •Проектирование кадастровых территориальных единиц

- •6 Формирование кадастрового номера

- •Рекомендуемая литература

- •Теоретические основы государственного кадастра недвижимости

- •Земельно-кадастровая документация гкн

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Агротехнологический институт

Кафедра «Земельный кадастр»

Подковырова М.А., Олейник А.М., Вавулина Л.П., Матвеева А.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по дисциплине «Основы кадастра недвижимости»

(направление подготовки «Землеустройство и кадастры»)

_______________________________________________________________________________

Тюмень 2013

1 Методика разработки цифровой дежурной кадастровой карты города

В основу разработки цифровой кадастровой карты города закладываются основные требования, предъявляемые к качеству и актуальности планово-картографической основы масштаба 1:2000.

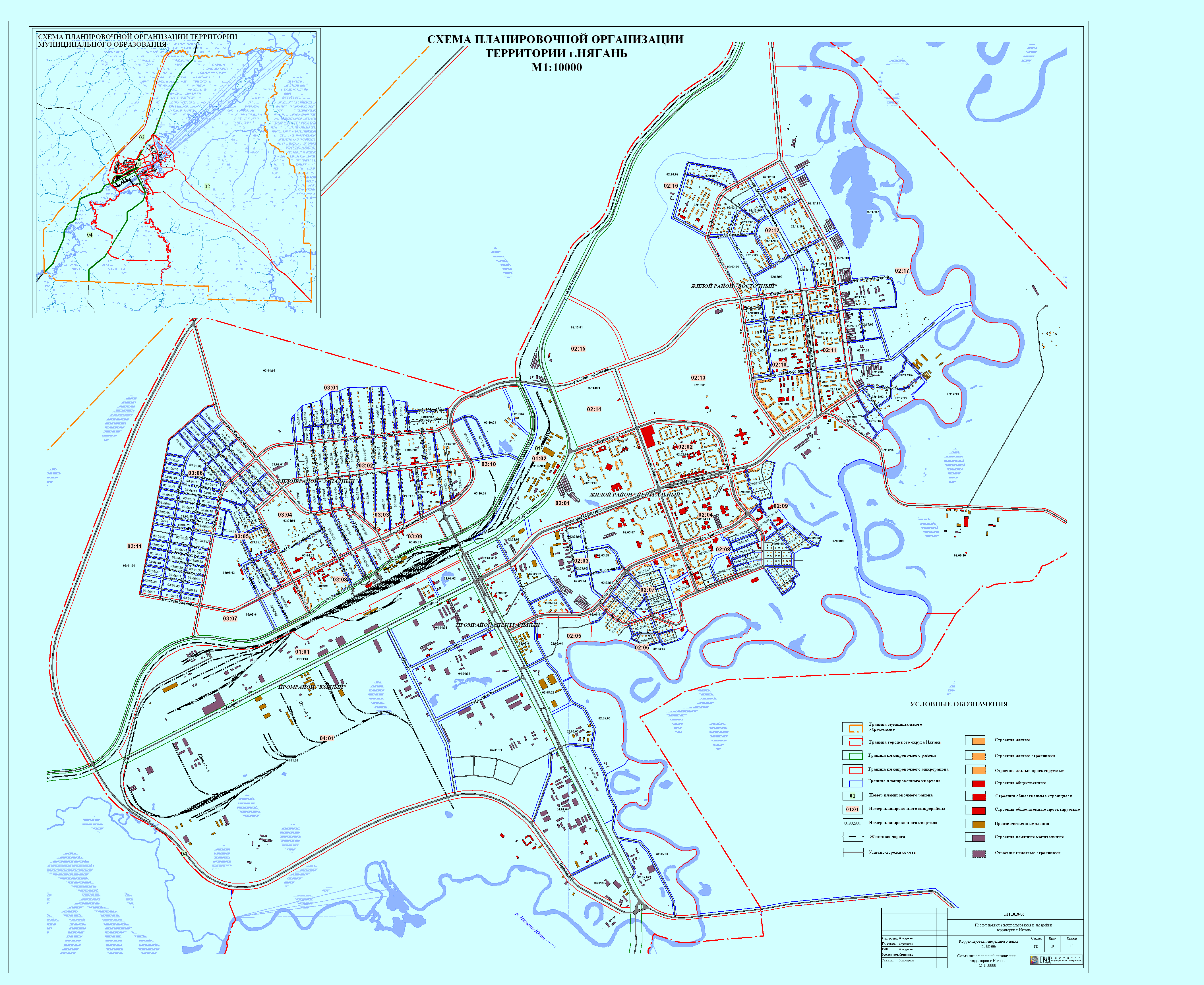

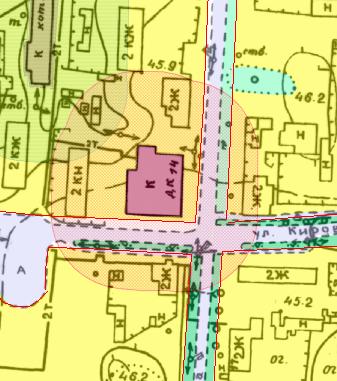

Вместе с тем в процессе разработки ЦДКК города особое значение приобретает наличие схем, карт, планов (генерального плана и т.д.), рисунок 1.1

№п/п |

Картографический материал |

Назначение при разработке ЦДКК города |

1 |

|

1 Разработка проекта красных линий.

2 Формирование кадастровых территориальных единиц: блоков, массивов, кварталов, участков. |

Планировочная организация территории города |

||

2 |

|

1 Установление состава земель города.

2 Ландшафтно-экологическое зонирование территории города.

3 Формирование кадастровых территориальных единиц: блоков, массивов, кварталов, участков. |

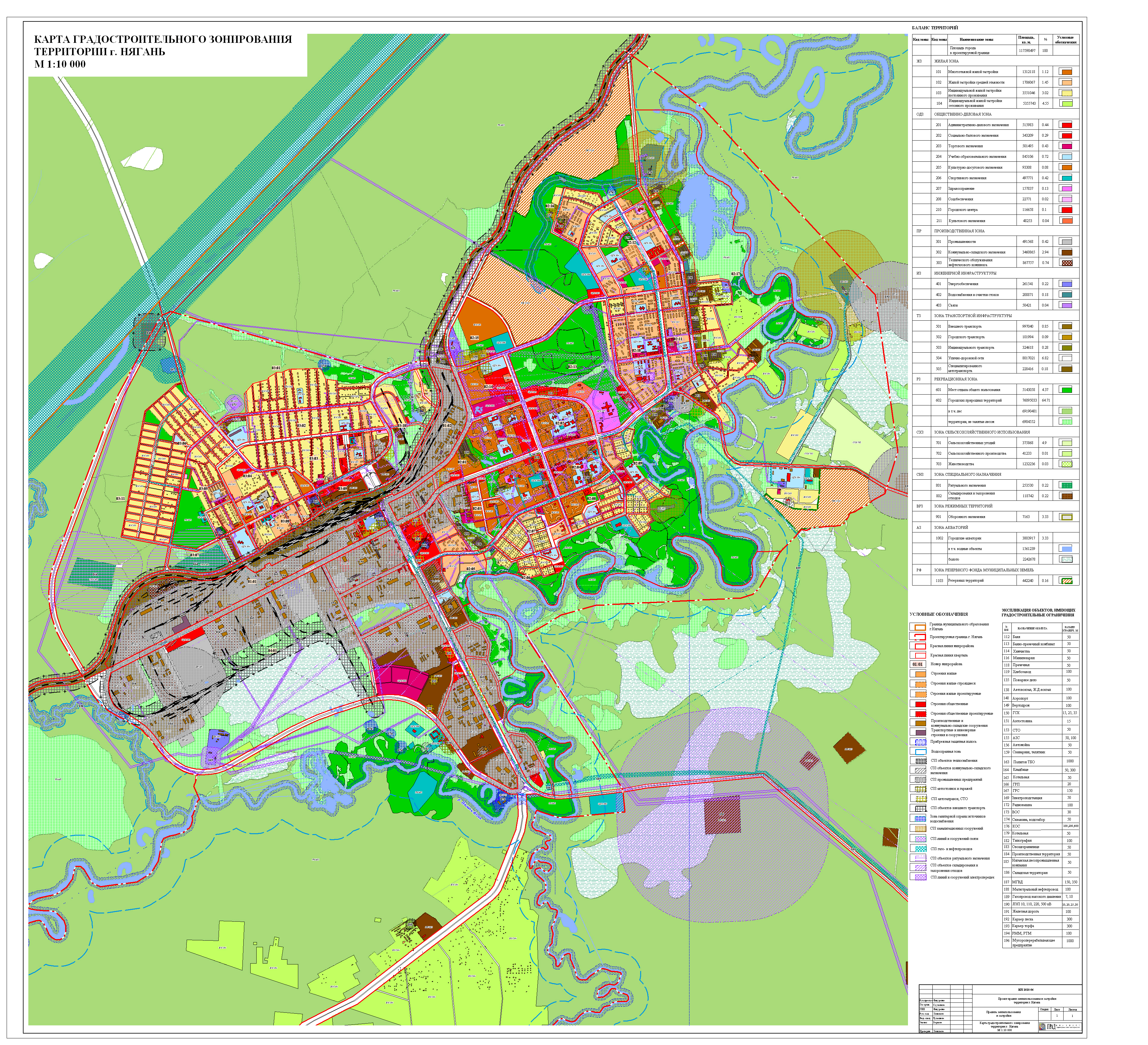

Схема градостроительного зонирования территории города |

||

Рисунок 1.1 – Назначение картографического материала при разработке ЦДКК

Основным этапом работ следует считать инвентаризацию земель населенного пункта, которая выполняется с целью: уточнения объектов недвижимости по их расположению относительно границ, формам собственности, а также целевому использованию. При проведении инвентаризационных работ выявляются нарушения в использовании городских земель, а, следовательно, нарушении земельного законодательства. При выявлении таковых возможны решения по проведению межевания, постановки на государственный кадастровый учет и т.д.

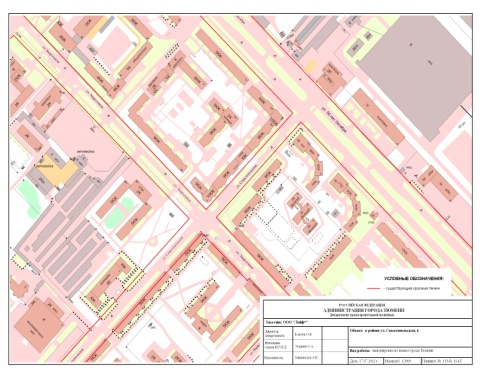

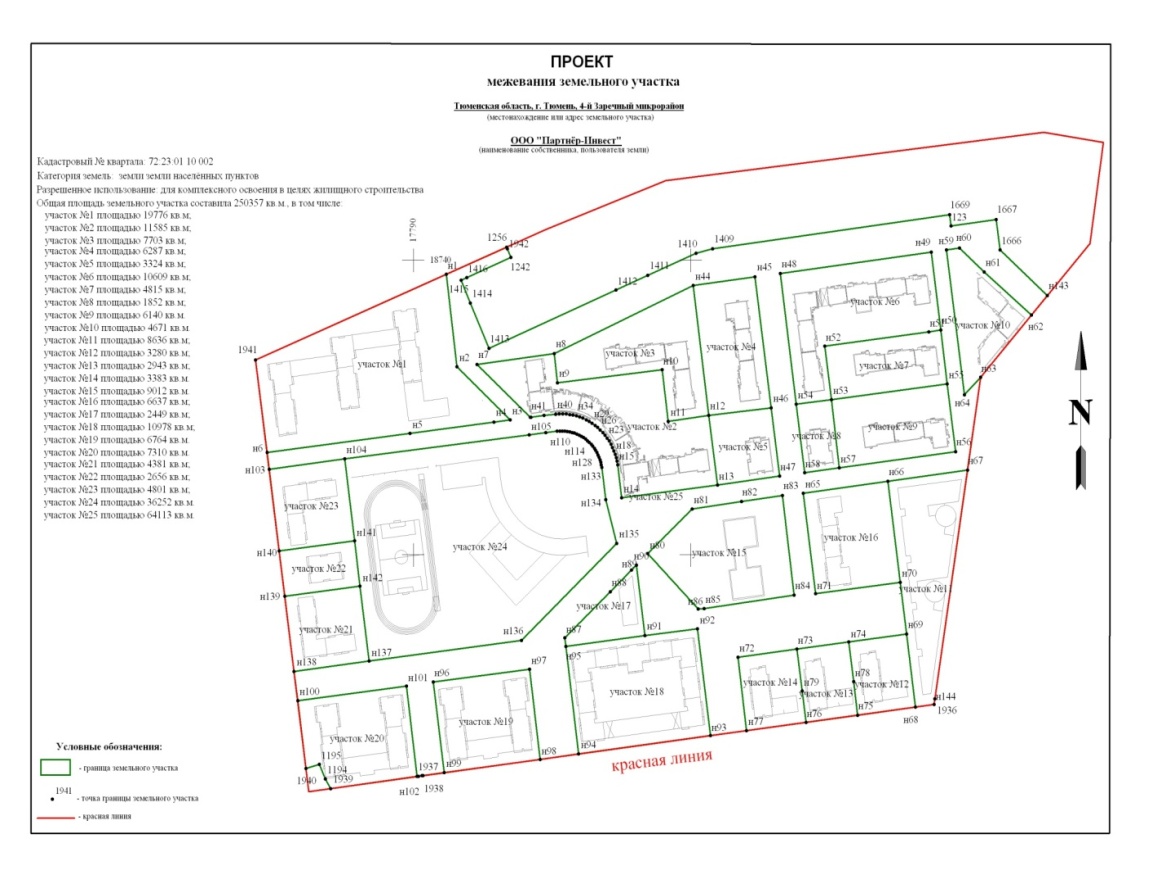

Рисунок 1.2 – Материалы межевания городских участков

Инвентаризация городских земель формирует базовый кадастр, основу для ведения текущего кадастра недвижимости. На планово-картографической основе при проведении инвентаризации отражаются границы всех земельных участков и их целевое использование.

Следующим этапом при разработке ЦДКК города является разработка проекта красных линий. В основу проекта закладываются параметры и назначение улично-дорожной сети. Важно иметь соответствующие материалы, отражающие фактическое состояние и перспективы развития улично-дорожного каркаса (назначение, параметры уличной сети: дорог, главных улиц (проспектов, бульваров), улиц в жилой застройке, переулков, проездов, хозяйственных проездов). Назначение уличной сети и ее соответствие перспективам развития города в целом позволяет установить параметры уличной сети и тем самым определить границы «красных линий», см. таблицу 1.1, рисунок 1.5.

Таблица 1.1 - Проект красных линий

Аналитическая модель |

Основание по созданию красных линий |

Физическая планировочная модель |

Данные по установлению красных линий

|

Постановление Правительства Москвы от 20.03.2001 №279-ПП

Красные линии - обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи. |

Установленные красные линии

|

Материалы инвентаризации земель и проекта красных линий формируют некую планировочную организацию территории города. В планировочной организации вычерчивается система планировочных кварталов и микрорайонов, в границах которых отображается состав земель, характерный на момент проведения инвентаризации.

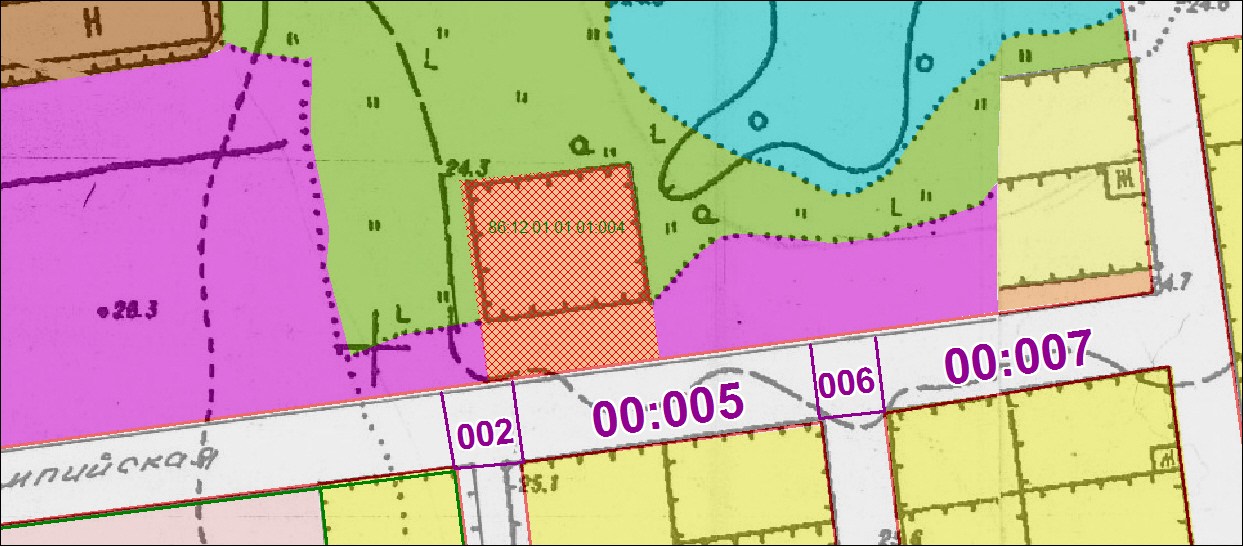

Согласно принятой методике следующим этапом будет установление (уточнение) состава городских земель (территориальных зон). Установление состава земель осуществляется в соответствии с действующим градостроительным законодательством. Состав и соотношение территориальных зон (подзон) находит отражение как в текстовой, так и в графической части (рисунок 1.3, 1.6).

Рисунок 1.3– Состав земель города

Назначение ЦДКК города требует решения вопроса по установлению ограничений и обременений прав на пользование земельных участков. В связи с этим выполняется четвертый этап – ландшафтно-экологическое зонирование территории города. Выявляются объекты, оказывающие негативное воздействие на городские земли (недвижимость), например: производственные предприятия, объекты утилизации и т.п., а также, объекты, требующие их охрану, например: водные объекты, памятники природы, истории, культуры и архитектуры. В границах города могут быть выделены следующие ландшафтно-экологические зоны (рассмотрены на примере фрагмента территории г. Нягани):

1. Рекреационная зона (лесные массивы, водоемы и их акватории, скверы, парки, бульвары) – 25 %.

2. Зона особо охраняемых территорий и объектов (памятников природы, истории, культуры и архитектуры) – 5 %.

3. Охранные зоны (вокруг памятников природы, истории, культуры и архитектуры) – 10 %.

4. Зоны регулирования застройки (вокруг памятников истории, культуры и архитектуры) – 30 %.

5. Прибрежная водоохранная зона (вдоль р. Няган – Югань, стариц, ручьев и вокруг озер) – 20 %.

6. Санитарно-защитные зоны (вокруг промышленных, производственных и складских объектов, транспортных артерий (автомобильного и железнодорожного транспорта) – 70 %.

7. Зоны проявления деградационных процессов (засоления, подтопления, заболачивания) – 5 %.

Параметры зон принимаются в соответствии с действующей системой нормативно-законодательных актов.

Зоны с ограничением и обременением прав на пользование земельными участками (объектами недвижимости) получают графическое отображение на плановой основе (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Зоны памятников культурного наследия г. Тобольск и их охранные зоны

Наименование |

Охранная зона памятника |

Современный вид памятника |

Знаменский монастырь |

|

|

Александровская часовня |

|

|

Продолжение таблицы 3.4

Церковь Захария и Елизаветы |

|

|

Базарная площадь |

|

|

Дом, где содержалась семья Романовых |

|

|

В конечном итоге, сохранив разработку дежурной кадастровой карты города как неотъемлемого документа при ведении ГКН, в её новом варианте предлагается дополнить информационными массивами следующего содержания: проектными красными линиями кварталов, составом земель (установленным по материалам комплексной инвентаризации территории города); границами объектов недвижимости; элементами правового зонирования (обременениями и ограничениями); элементами экологического зонирования, а также границами кадастровых территориальных единиц с соответствующей нумерацией.

Сохраняя необходимость проведения кадастровой организации территории города и кодификации её кадастровых территориальных единиц, предлагается изменить подход и методику структуризации, придерживаясь основных принципов ГЗК и ГКН, а так же Градостроительного кодекса Российской Федерации.

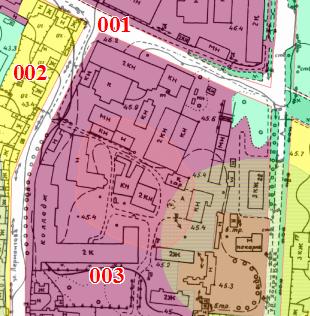

Границы кадастровых территориальных единиц предлагается совместить с вновь образованными границами состава земель, что представляет собой проектный вариант структуризации – следующий этап.

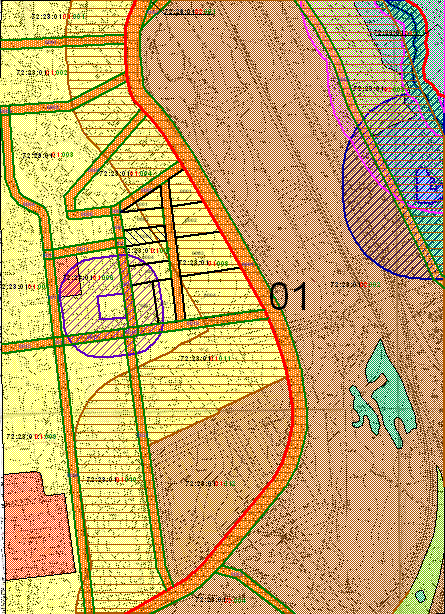

Отличительной чертой вновь проведенной кадастровой организации территории (структуризации) города может стать формирование кадастровых кварталов улично-дорожной сети в новых границах (границах красных линий кварталов) и перекрестков уличной сети, см. рисунок 1.4.

|

|

Рисунок 1.4 – Формирование кадастровых территориальных единиц (кадастровых кварталов уличной сети) по предложенной методике

В каждом массиве улично-дорожная сеть формирует самостоятельный первый квартал. Данные кадастровые кварталы содержат кадастровые участки, границами которых выступают перекрестки улиц (дорог), см. рисунок 1.6, 1.8).

За основу кадастрового квартала предлагается принять планировочный квартал (или планировочный микрорайон), что значительно упростит проведение комплекса работ по ГКН и повысит качество содержания информационного ресурса.

Получение информации о конкретном земельном участке, входящем в уличную сеть стало проблематичным из-за использования нескольких информационных массивов, так как кадастровые кварталы и на сегодняшний день представляют собой совокупность планировочных кварталов.

Рисунок 1.5 – Красные линии планировочных кварталов

|

Рисунок 1.6 – Кадастровая организация территории города с отражением состава земель

|