- •1. Взаимодействие подземных сооружений

- •1.3.2. Решения, основанные на использовании модели

- •2. Проектирование фундаментов подземных сооружений

- •2.1. Определение основных размеров фундамента

- •1. Глубина заложения фундаментов

- •2. Расчет оснований по деформациям

- •2.1. Общие положения

- •3. Расчет железобетонных фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Расчет фундаментов на продавливание

- •3.3. Определение площади сечений арматуры плитной части

- •3.4. Расчет плитной части на «обратный» момент

- •3.5. Расчет прочности поперечных сечений подколонника

- •4. Расчет ленточных фундаментов и стен подвалов

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Расчет ленточных фундаментов

- •4.3. Расчет стен подвалов

- •5. Расчет буробетонных фундаментов

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Метод расчета

- •6. Расчет фундаментов с анкерами в нескальных грунтах

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Метод расчета

- •7. Расчет плитных и ленточных фундаментов под колонны

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Предварительное назначение размеров сечений

- •7.3. Расчет фундаментных балок и плит как конструкций на упругом основании

- •7.4. Связь между расчетными значениями модуля деформации и коэффициента постели

- •7.5. Определение расчетных значений модуля деформации е0

- •7.6. Методы расчета конструкций

- •7.7. Расчет конструкций на упругом основании по таблицам

- •Т а б л и ц а 11. Безразмерные эпюры для длинных балок на упругом основании

- •3. Расчет и проектирование подпорных стен.

- •Определение активного и пассивного давления грунта на стены.

- •Расчет массивных и уголковых подпорных стен.

- •Расчет гибких незаанкеренных подпорных стен.

- •Тема 4. Проектирование и устройство свайных фундаментов

- •1. Номенклатура и область применения

- •Свай различных видов

- •1.1. Государственные стандарты на сваи

- •1.2. Составные сваи квадратного сечения

- •1.3. Сваи-колонны

- •1.4. Буронабивные сваи

- •1.5. Набивные сваи в уплотненном основании

- •Или уплотнения забоя

- •1.6. Пирамидальные сваи

- •1.7. Прочие виды свай

- •2. Расчет свай и свайных фундаментов

- •2.1. Методы определения несущей способности свай и область их применения

- •2.2. Расчет свай по прочности и раскрытию трещин

- •2.3. Расчет осадок свайных фундаментов

- •2.4. Расчет железобетонных ростверков

- •3. Проектирование свай и свайных фундаментов

- •3.1. Исходные данные для проектирования

- •3.2. Выбор типа свайных фундаментов и нагрузок на них

- •3.3. Выбор несущего слоя грунтов и определение размеров свай

- •3.4. Проектирование свайного поля и ростверков

- •3.5. Состав проекта свайных фундаментов

- •3.6. Особенности проектирования свайных фундаментов в лессовых просадочных грунтах

- •4. Конструктивные решения свайных фундаментов

- •4.1. Свайные фундаменты жилых домов

- •4.2. Фундаменты из забивных свай для каркасных зданий

- •4.3. Фундаменты из буронабивных свай для каркасных зданий

- •4.4. Свайные фундаменты каркасных зданий со сборными ростверками

- •4.5. Безростверковые свайные фундаменты каркасных зданий

- •4.6. Фундаменты из свайных полей

- •4.7. Свайные фундаменты вблизи заглубленных сооружений и фундаментов под оборудование

- •4.8. Бескотлованные свайные фундаменты

- •5. Выполнение свайных работ

- •5.1. Погружение свай заводского изготовления

- •5.2. Подбор молота для погружения свай

- •5.3. Изготовление буронабивных свай

- •5.4. Контроль и приемка свайных фундаментов

- •1.2. Расчет просадочных деформаций

- •1.3. Расчет оснований

- •1.4. Проектирование уплотненных оснований

- •1.5. Водозащитные мероприятия

- •1.6. Мероприятия по обеспечению нормальной эксплуатации деформировавшихся зданий

- •2. Проектирование оснований и фундаментов на набухающих грунтах

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Исходные данные для проектирования

- •2.3. Проектирование оснований и фундаментов

- •Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Исходные данные для проектирования

- •1.3. Уплотнение грунтов укаткой

- •1.4. Уплотнение трамбующими машинами

- •1.5. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками

- •1.6. Вытрамбовывание котлованов

- •1.7. Глубинное уплотнение пробивкой скважин

- •1.8. Уплотнение подводными и глубинными взрывами

- •Инъекционное закрепление грунтов способами силикатизации и смолизации

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Расчет основных параметров

- •2.3. Оборудование для производства работ

- •2.4. Технологическая схема закрепления

- •2.5. Проектирование оснований и фундаментов из химических закрепленных инъекцией грунтов

- •2.6. Проектирование закрепленных силикатизацией массивов в просадочных лессовых грунтах

- •8. Водопонижение и гидроизоляционные работы при строительстве подземных сооружений

- •1. Общие положения

- •2. Конструктивные решения

- •2.1. Водоотлив

- •2.2. Дренаж

- •2.3. Водопонизительные скважины

- •2.4. Водоприемная часть водопонизительных скважин

- •2.5. Песчано-гравийная обсыпка трубчатых дренажей и водопонизительных скважин

- •2.6. Иглофильтры

- •2.7. Наблюдательные скважины

- •2.8. Водопонизительные системы

- •2.9. Отвод воды от водопонизительных систем

- •3. Исходные данные для проектирования

- •4. Методы расчетов

- •4.1. Основные положения по расчетам водопонизительных систем

- •4.2. Определение притока подземных вод

- •4.3. Расчет иглофильтровых водопонизительных систем

- •4.4. Расчет дренажей

- •5. Оборудование и производство работ

- •5.1. Водоотлив

- •5.2. Дренаж

- •5.3. Водопонизительные скважины

- •5.4. Устройство иглофильтровых установок

- •Использование металла для создания гидроизоляционных мембран.

- •Применение рулонных органических материалов для защиты подземных и заглубленных сооружений

- •Материалы жидкого нанесения на основе органических вяжущих.

- •Гидроизоляционные мембраны на минеральном вяжущем.

- •Заглубленных и подземных сооружений

- •Применение пристенных наружных пластиковых дренажей при строительстве заглубленных сооружений

- •Система дренажа Delta

- •Пристенный дренаж с применением полотна delta - drain

1.2. Расчет просадочных деформаций

Просадки фундаментов ssl от их нагрузки, проходящие в пределах деформируемой зоны hsl.р, определяются по формуле

ssl

=

![]() (1.4)

(1.4)

где εsl – относительная просадочность грунта, определяемая для каждого слоя грунта в пределах деформируемой зоны hsl.р при давлении, равном сумме природного давления и давления от фундамента зданий или сооружений в середине рассматриваемого слоя; hi – толщина i-го слоя грунта, см; n – число слоев, на которые разбита деформируемая зона hsl.р; γсi – коэффициент условий работы основания, принимаемый для фундаментов шириной от 12 м и более равным 1, а для ленточных фундаментов шириной до 3 м и прямоугольных шириной до 5 м включительно по формуле

γсi = 0,5 + 1,5(р – рsl) / р0 (1.5)

(здесь р – среднее давление по подошве фундамента, МПа; рsl – начальное просадочное давление, МПа; р0 – давление, равное 0,1 МПа); для ленточных фундаментов более 5 м коэффициенты γсi определяются по интерполяции между значениями, вычисленными по формуле (1.5), и γсi =1; при неполном устранении просадочных свойств грунтов уплотнением или закреплением на глубину не менее 1,5 м или 0,2hsl..р коэффициенты γсi принимаются равными 1.

При расчете просадок фундаментов в случаях неполного водонасыщения грунта в формулу (1.4) подставляются значения относительной просадочности ε`sl, определяемые по формулам:

ε`sl, = 0,01 +

(εsl – 0,01)

![]() ; (1.6)

; (1.6)

ε`sl = 0,01 + (εsl – 0,01)0,33, (1.7)

где ωеq – конечная влажность грунта после его замачивания; ωsl - начальная просадочная влажность; ωsat - влажность, соответствующая полному водонасыщению грунта.

Максимальная величина просадки sslmax от собственного веса грунта, проявляющаяся при его замачивании сверху на площади шириной не менее глубины просадочной толщи или при подъеме уровня грунтовых вод, определяется по формуле (1.4). При этом суммирование производится:

при отсутствии внешней нагрузки, а также при наличии узких фундаментов, когда деформируемая зона от нагрузки фундамента не сливается с зоной просадки грунта от собственного веса – только в пределах зоны просадки грунта от собственного веса;

при подъеме грунтовых вод или при медленном повышении влажности – только в пределах той части зоны просадки грунта от собственного веса, в которой произошло соответствующее повышение влажности;

при широких фундаментах и частичном наложении деформируемой зоны от их нагрузки на деформируемую зону просадки от собственного веса грунта – в пределах с глубины, на которой суммарные давления от нагрузки фундамента и от собственного веса грунта имеют минимальное значение, до кровли не просадочного грунта.

Коэффициент условий работы γсi в этом случае следует принимать по результатам опытных работ для каждого региона как отношение фактически замеренной посадки к расчетной, а при отсутствии опытных данных γсi = 1.

Возможная величина просадки грунта ssl от собственного веса, проявляющаяся при замачивании площади шириной Вu менее величины просадочной толщи Нsl, определяется по формуле

ssl

= sslmax

![]() (1.8)

(1.8)

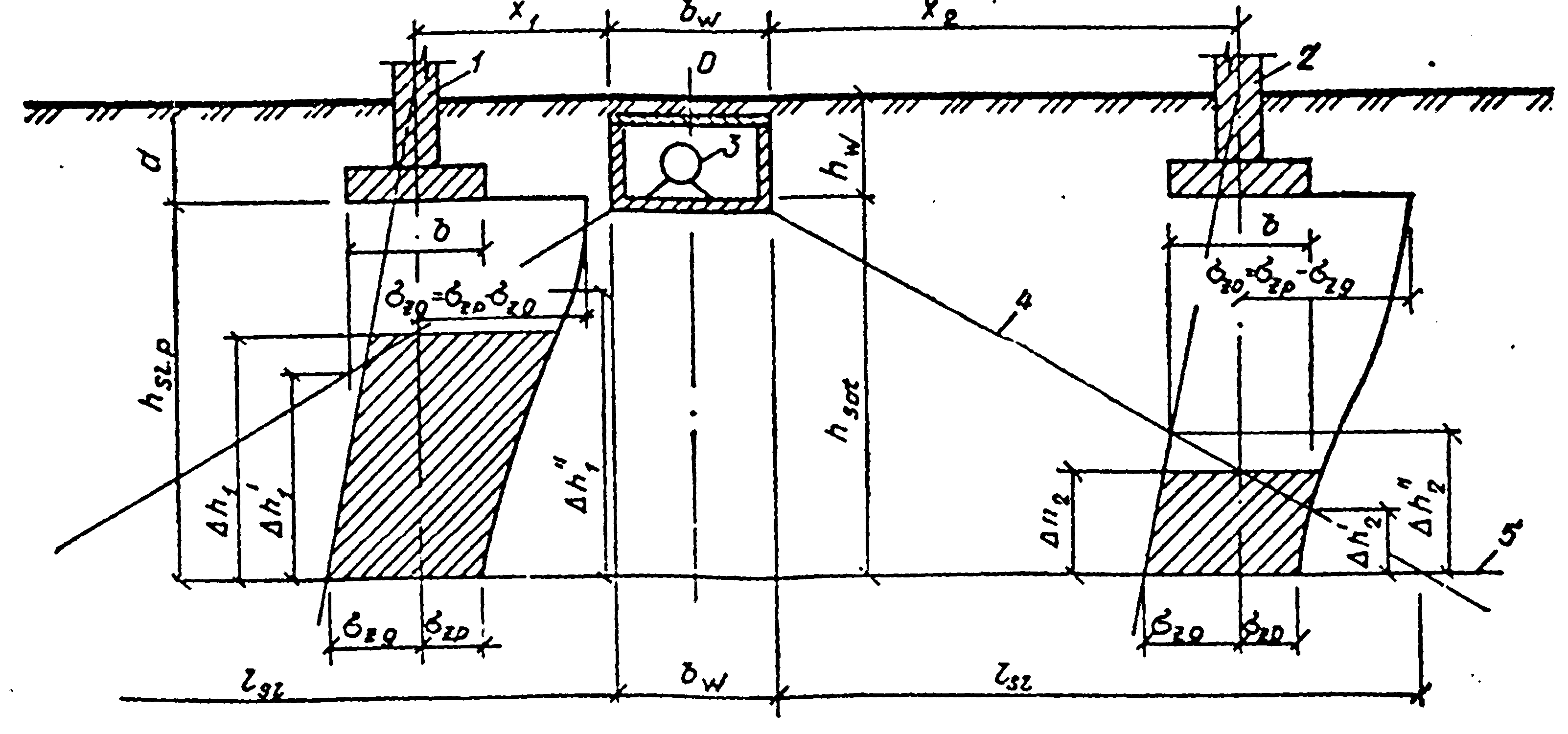

Рис.1.3. К определению кренов и разности просадок фундаментов

в пределах деформируемой зоны

1 и 2 – фундаменты Ф-1 и Ф-2; 3 – источник замачивания; 4 – граница увлажненной зоны грунта; 5 – нижняя граница деформируемой зоны

Разность просадок и крены отдельных фундаментов от их нагрузки (рис.1.3) вычисляются с учетом изменения просадки грунта по выражению

Δssl,х = ssl х/lsl, (1.9)

где х – расстояние от края источника замачивания до рассматриваемой точки; lsl - длина участка, на котором проявляется неравномерная просадка грунта:

lsl = (d + hsl.p – hω) γcβtgβ, (1.10)

здесь d – глубина заложения фундамента от планировочной отметки; hsl.p – толщина зоны просадки грунта от внешней нагрузки; hω - глубина расположения источника замачивания от поверхности планировки; γcβ - коэффициент, учитывающий возможное увеличение угла распространения воды вследствие слоистости грунтов основания и принимаемый для однородных грунтов γcβ = 1, при залегании сверху слоя грунта с меньшим коэффициентом фильтрации γcβ = 0,7, с большим γcβ = 1,4 слоистых толщ γcβ = 2; β - угол распространения воды от источника замачивания, принимаемый: для лессовидных супесей и лессов β = 35°, а для лессовидных суглинков β = 50°.

Крен фундамента определяется как отношение разности просадок краев фундамента к его ширине. Разность просадок грунта Δssl,g от его собственного веса в различных точках замачиваемой и примыкающей к ней площади определяется с учетом изменения просадок грунта по формуле

ssl,х

= 0,5ssl.g

(1 + cos

![]() ), (1.11)

), (1.11)

где х – расстояние от центра замачиваемой площади или начало горизонтального участка просадки грунта до точки, в которой определяется просадка (см.рис.1.2) (0 < х < r); r – расчетная длина криволинейного участка просадки грунта от его собственного веса:

r = Н(0,5 + γcβtgβ), (1.12)

Горизонтальные перемещения usl на поверхности грунта при просадке его от собственного веса, вызванной замачиванием грунта сверху, определяются по выражению

с учетом изменения просадки грунта по выражению

usl

= 0,25εr (1 + cos

![]() ), (1.13)

), (1.13)

где ε – относительные горизонтальные перемещения:

ε = 0,66 (ssl/r – 0,005), (1.14)

где х – координата точки, в которой определяется горизонтальное перемещение usl, изменяющееся при расположении начала координат в точке 0 (рис.1.2) от нуля до r/2.

Пример 1.1. Определить просадки, разности просадок и крены двух отдельно стоящих фундаментов (см.рис.1.3), возводимых на грунтовой подушке толщиной hs=2 м. Исходные данные: b=3 м, p=0,3 МПа, d=1,5 м, hsl.p=5,5 м, hω =2 м, hsat -=5 м, Δh1=3,6 м, Δh`1= 3 м, Δh``1 = 4 м, Δh2 = 1,5 м, Δh`2 = 0,9 м, Δh``2= 2,1 м, bω=2,4 м, х1=2,8 м, х2=6,8 м. Физико-механические характеристики грунтов приведены в табл.1.1.

Решение. Разбиваем просадочную толщу грунтов на элементарные слои толщиной 1 м и определяем вертикальные давления в основании фундаментов (табл.1.2).

По данным первых шести граф табл.1.2 и материалам инженерно-геологических изысканий (табл.1.1) определяем εsli, по формуле (1.7) находим εsl2 и их значения также сводим в табл.1.2.

По формуле (1.4) определяема просадки фундаментов с учетом грунтовой подушки и замачивания грунтов в нижней части деформируемой зоны, т.е. в пределах Δh1=3,6 м и Δh2=1,5 м:

ssl1

=

![]() =

0,017·60 + 0,014·100 + 0,012·100 + 0,01·90 = 4,6 см;

=

0,017·60 + 0,014·100 + 0,012·100 + 0,01·90 = 4,6 см;

ssl2 = 0,012·60 + 0,01·90 = 1,6 см.

Находим разность просадок фундаментов Ф-1 и Ф-2:

Δ ssl = ssl1 - ssl2 = 4,6-1,6 = 3 см.

Вычисляем крен фундамента Ф-1 исходя из того, что толщина замоченного слоя грунта под одной его гранью равняется Δh`1= 3 м, а под другой Δh``1 = 4,2 м, а просадочного слоя 3,8 м:

ssl1 = 0,017·10 + 0,014·100 + 0,012·100 + 0,01·90 = 3,7 см;

ssl2 = 0,01·90 + 0,014·100 + 0,012·100 + 0,01·90 = 5 см;

i = (ssl1 - ssl2 )/b = (5 – 3,7) / 300 = 0,0043.

ТАБЛИЦА 1.1. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ

Грунт |

Глубина слоя, м |

γs, кН/м3 |

γd, кН/м3 |

γ, кН/м3 |

ω |

рsl, МПа |

ssl при рi, МПа |

||

0,1 |

0,2 |

0,3 |

|||||||

Супесь |

2,1 3,1 |

26,8 |

14 15,5 |

17,8 18,2 |

0,15 0,16 |

0,08 |

0,014 0,012 |

0,040 0,030 |

0,066 0,048 |

Суглинок |

4,1 5,1 6,1 |

27 |

14,5 14,7 14,8 |

18,2 18,5 18,8 |

0,16 0,1 0,12 |

0,1 |

0,01 |

0,024 0,018 0,016 |

0,038 0,027 0,022 |

ТАБЛИЦА 1.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПО ГЛУБИНЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОСАДОЧНОСТИ

Глубина от подошвы фундамента z, м |

σzg, МПа |

α |

ασzp, МПа |

σi = σzg+ασzp, МПа |

σi, МПа |

εsli |

ε`sli |

0 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,5 6,8 |

0,027 0,038 0,057 0,076 0,095 0,115 0,130 0,154 |

1 0,972 0,738 0,49 0,325 0,234 0,167 0,114 |

0,273 0,266 0,202 0,134 0,089 0,064 0,045 0,031 |

0,3 0,3 0,26 0,21 0,18 0,18 0,18 0,18 |

0,3 0,28 0,24 0,20 0,18 0,18 0,18 |

- - 0,031 0,023 0,017 0,014 0,000 |

- - 0,017 0,014 0,012 0,01 - |