- •1. Взаимодействие подземных сооружений

- •1.3.2. Решения, основанные на использовании модели

- •2. Проектирование фундаментов подземных сооружений

- •2.1. Определение основных размеров фундамента

- •1. Глубина заложения фундаментов

- •2. Расчет оснований по деформациям

- •2.1. Общие положения

- •3. Расчет железобетонных фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Расчет фундаментов на продавливание

- •3.3. Определение площади сечений арматуры плитной части

- •3.4. Расчет плитной части на «обратный» момент

- •3.5. Расчет прочности поперечных сечений подколонника

- •4. Расчет ленточных фундаментов и стен подвалов

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Расчет ленточных фундаментов

- •4.3. Расчет стен подвалов

- •5. Расчет буробетонных фундаментов

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Метод расчета

- •6. Расчет фундаментов с анкерами в нескальных грунтах

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Метод расчета

- •7. Расчет плитных и ленточных фундаментов под колонны

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Предварительное назначение размеров сечений

- •7.3. Расчет фундаментных балок и плит как конструкций на упругом основании

- •7.4. Связь между расчетными значениями модуля деформации и коэффициента постели

- •7.5. Определение расчетных значений модуля деформации е0

- •7.6. Методы расчета конструкций

- •7.7. Расчет конструкций на упругом основании по таблицам

- •Т а б л и ц а 11. Безразмерные эпюры для длинных балок на упругом основании

- •3. Расчет и проектирование подпорных стен.

- •Определение активного и пассивного давления грунта на стены.

- •Расчет массивных и уголковых подпорных стен.

- •Расчет гибких незаанкеренных подпорных стен.

- •Тема 4. Проектирование и устройство свайных фундаментов

- •1. Номенклатура и область применения

- •Свай различных видов

- •1.1. Государственные стандарты на сваи

- •1.2. Составные сваи квадратного сечения

- •1.3. Сваи-колонны

- •1.4. Буронабивные сваи

- •1.5. Набивные сваи в уплотненном основании

- •Или уплотнения забоя

- •1.6. Пирамидальные сваи

- •1.7. Прочие виды свай

- •2. Расчет свай и свайных фундаментов

- •2.1. Методы определения несущей способности свай и область их применения

- •2.2. Расчет свай по прочности и раскрытию трещин

- •2.3. Расчет осадок свайных фундаментов

- •2.4. Расчет железобетонных ростверков

- •3. Проектирование свай и свайных фундаментов

- •3.1. Исходные данные для проектирования

- •3.2. Выбор типа свайных фундаментов и нагрузок на них

- •3.3. Выбор несущего слоя грунтов и определение размеров свай

- •3.4. Проектирование свайного поля и ростверков

- •3.5. Состав проекта свайных фундаментов

- •3.6. Особенности проектирования свайных фундаментов в лессовых просадочных грунтах

- •4. Конструктивные решения свайных фундаментов

- •4.1. Свайные фундаменты жилых домов

- •4.2. Фундаменты из забивных свай для каркасных зданий

- •4.3. Фундаменты из буронабивных свай для каркасных зданий

- •4.4. Свайные фундаменты каркасных зданий со сборными ростверками

- •4.5. Безростверковые свайные фундаменты каркасных зданий

- •4.6. Фундаменты из свайных полей

- •4.7. Свайные фундаменты вблизи заглубленных сооружений и фундаментов под оборудование

- •4.8. Бескотлованные свайные фундаменты

- •5. Выполнение свайных работ

- •5.1. Погружение свай заводского изготовления

- •5.2. Подбор молота для погружения свай

- •5.3. Изготовление буронабивных свай

- •5.4. Контроль и приемка свайных фундаментов

- •1.2. Расчет просадочных деформаций

- •1.3. Расчет оснований

- •1.4. Проектирование уплотненных оснований

- •1.5. Водозащитные мероприятия

- •1.6. Мероприятия по обеспечению нормальной эксплуатации деформировавшихся зданий

- •2. Проектирование оснований и фундаментов на набухающих грунтах

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Исходные данные для проектирования

- •2.3. Проектирование оснований и фундаментов

- •Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Исходные данные для проектирования

- •1.3. Уплотнение грунтов укаткой

- •1.4. Уплотнение трамбующими машинами

- •1.5. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками

- •1.6. Вытрамбовывание котлованов

- •1.7. Глубинное уплотнение пробивкой скважин

- •1.8. Уплотнение подводными и глубинными взрывами

- •Инъекционное закрепление грунтов способами силикатизации и смолизации

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Расчет основных параметров

- •2.3. Оборудование для производства работ

- •2.4. Технологическая схема закрепления

- •2.5. Проектирование оснований и фундаментов из химических закрепленных инъекцией грунтов

- •2.6. Проектирование закрепленных силикатизацией массивов в просадочных лессовых грунтах

- •8. Водопонижение и гидроизоляционные работы при строительстве подземных сооружений

- •1. Общие положения

- •2. Конструктивные решения

- •2.1. Водоотлив

- •2.2. Дренаж

- •2.3. Водопонизительные скважины

- •2.4. Водоприемная часть водопонизительных скважин

- •2.5. Песчано-гравийная обсыпка трубчатых дренажей и водопонизительных скважин

- •2.6. Иглофильтры

- •2.7. Наблюдательные скважины

- •2.8. Водопонизительные системы

- •2.9. Отвод воды от водопонизительных систем

- •3. Исходные данные для проектирования

- •4. Методы расчетов

- •4.1. Основные положения по расчетам водопонизительных систем

- •4.2. Определение притока подземных вод

- •4.3. Расчет иглофильтровых водопонизительных систем

- •4.4. Расчет дренажей

- •5. Оборудование и производство работ

- •5.1. Водоотлив

- •5.2. Дренаж

- •5.3. Водопонизительные скважины

- •5.4. Устройство иглофильтровых установок

- •Использование металла для создания гидроизоляционных мембран.

- •Применение рулонных органических материалов для защиты подземных и заглубленных сооружений

- •Материалы жидкого нанесения на основе органических вяжущих.

- •Гидроизоляционные мембраны на минеральном вяжущем.

- •Заглубленных и подземных сооружений

- •Применение пристенных наружных пластиковых дренажей при строительстве заглубленных сооружений

- •Система дренажа Delta

- •Пристенный дренаж с применением полотна delta - drain

5.4. Контроль и приемка свайных фундаментов

Контроль и приемка свай и ростверков осуществляется службой технического надзора заказчика с участием авторов проекта свайных фундаментов и строителей, выполнивших проект.

Приемка свайных фундаментов осуществляется в два приема: после выполнения свайных работ и после выполнения работ по устройству ростверков.

В процессе выполнения свайных работ и работ по устройству ростверков осуществляются авторский надзор и технический надзор заказчика за соблюдением строителями требований проекта фундаментов, проекта производства работ и за своевременным устранением выявленных дефектов или предупреждением их возникновения.

Запрещается устройство ростверков и вывод с площадки сваебойного или бурового оборудования до устранения дефектов, выявленных в процессе осуществления авторского надзора и приемки свайного поля. Также запрещается монтаж конструкций зданий и сооружений до приемки ростверков.

Для приемки свайного поля должна представляться следующая исполнительная документация:

акт на сдачу-приемку котлована под забивку (или изготовление буронабивных) свай;

акт на геодезическую разбивку осей здания и фундаментов;

паспорта заводов-изготовителей на сваи, сваи-оболочки, армокаркасы и товарный бетон (для буронабивных свай и ростверков);

исполнительные схемы расположения свай с указанием их отклонений в плане и по высоте;

журналы забивки свай или свай-оболочек, буровые журналы и журналы бетонирования скважин (для буронабивных свай);

сводные ведомости на погруженные забивные или изготовленные буронабивные сваи;

результаты динамических испытаний забивных свай и свай-оболочек;

результаты статических испытаний свай (если они были предусмотрены);

результаты испытаний бетона буронабивных свай.

На основании анализа проектно-изыскательских и исполнительных материалов устанавливаются пригодность свайного поля и возможность дальнейшего производства работ.

Отбраковка свай заводского изготовления должна выполняться на заводе-изготовителе с тем, чтобы исключить поставку на площадку строительства свай, изготовленных с отклонениями сверх допускаемых по действующим стандартам на сваи. Отклонения свай в плане не должны превышать допускаемых нормами.

Число свай, имеющих максимальные отклонения, не должно превышать 25% общего числа свай при ленточном расположении и 5% при сваях-оболочках. Вопрос использования свай, имеющих отклонения сверх допускаемых, устанавливается автором проекта свайных фундаментов.

Бетонирование ростверка может производиться только после приемки свай, устройства подготовки, установки и приемки арматурных сеток, стержней, закладных деталей анкерных плит, болтов (при стальных колоннах) или стаканообразующих вкладышей (при сборных железобетонных колоннах). Следует обращать особое внимание на необходимость надежного крепления анкерных болтов или стаканообразующих вкладышей к опалубке, так как от точности их положения зависит точность установки колонн здания или сооружения.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ

ВОЗВОДИМЫХ НА СТРУКТУРНО НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ

НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

1.1. Общие положения

К просадочным относятся грунты, в которых под совместным воздействием внешней нагрузки или собственного веса и замачивания возникают дополнительные деформации, называемые просадочными.

Просадочными свойствами чаще всего обладают лессы, лессовидные супеси, суглинки, глины, покровные глинистые грунты, маловлажные структурные пески, некоторые виды насыпных грунтов, пепловых отложений.

Номенклатурными показателями просадочности, определяющими возможность проявления просадочных свойств грунтов, являются степень влажности Sr и показатель просадочности П, определяемый по формуле

П = (еL – е) / (1 + е), (1.1)

где е – коэффициент пористости природного грунта; еL – коэффициент пористости, соответствующий влажности на границе текучести ωL:

еL = ωLγs/γω, (1.2)

здесь γs и γω – удельные веса частиц грунта и воды.

При предварительной оценке к просадочным относят грунты со степенью влажности Sr ≤ 0,8 и показателем просадочности П, меньшим 0,10, при числе пластичности грунта 0,01 ≤IL<0,10 меньшим 0,17 при 0,10 ≤ IL < 0,14 и меньшим 0,24 при 0,14≤ IL <0,22.

Основными характеристиками просадочных грунтов, определяющими их специфические свойства, являются: относительная просадочность εsl, начальное просадочное давление psl и начальная просадочная влажность ωsl.

Относительная просадочность представляет собой относительное сжатие грунта при заданных давлениях и степени повышения влажности и определяется по формуле:

εsl = (hp – hsl)/hg, (1.3)

где hp – высота образца грунта природной влажности, обжатого без возможности бокового расширения давлением р, равным давлению от собственного веса грунта и нагрузки от фундамента или только от веса грунта в зависимости от вида рассчитываемых деформаций; hsl – высота того же образца после замачивания его до полного водонасыщения при сохранении давления р; hg – высота того же образца грунта природной влажности, обжатого без возможности бокового расширения давлением, равным давлению от собственного веса грунта на рассматриваемой глубине.

Начальное просадочное давление psl – это минимальное давление от нагрузки фундамента или собственного веса, при котором проявляются просадочные свойства грунта в условиях его полного водонасыщения. За начальное просадочное давление psl при лабораторных испытаниях грунтов принимается давление, при котором относительная просадочность εsl = 0,01; при полевых испытаниях штампами – давление, равное пределу пропорциональности (на графике «осадка штампа – нагрузка»), при котором фаза нормального уплотнения переходит в фазу просадки и осадка штампа возрастает не менее чем в 1,5 раза.

Начальная просадочная влажность ωsl представляет собой влажность, при которой грунты, находящиеся в напряженном состоянии от внешней нагрузки или собственного веса грунта, начинают проявлять просадочные свойства. За критерий начальной влажности при компрессионных испытаниях принимается относительная просадочность εsl = 0,01; при испытаниях штампами – давление, равное пределу пропорциональности, при котором фаза нормального уплотнения переходит в фазу просадки.

При проектировании оснований и фундаментов на просадочных грунтах учитывается возможность повышения их влажности вследствие:

замачивания грунтов – сверху из внешних источников или снизу при подъеме уровня грунтовых вод;

постепенного накопления влаги в грунте в связи с инфильтрацией поверхностных вод и экранированием поверхности;

одновременного замачивания грунтов сверху и постепенного накопления влаги в грунте.

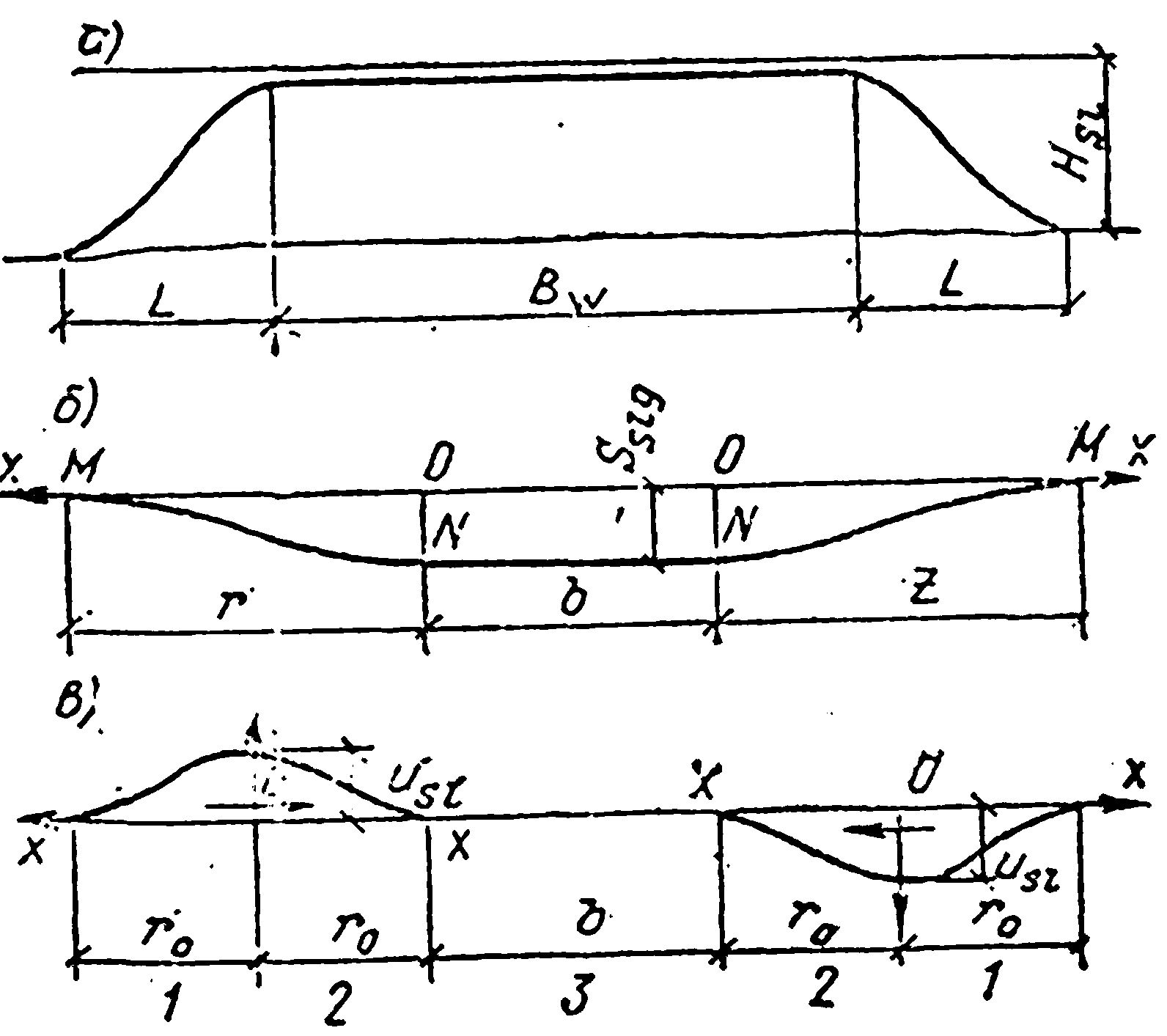

Просадочные деформации подразделяются на следующие виды (рис.1.1 и рис.1.2):

просадка фундаментов ssl.p от их нагрузки, происходящая в пределах деформируемой зоны 1, располагающейся от подошвы фундамента до глубины, на которой суммарные вертикальные давления от нагрузки фундамента и собственного веса грунта равны начальному просадочному давлению psl;

максимальная просадка грунтов от собственного веса ssl.gmax, происходящая в нижней части просадочной толщи hsl.g при замачивании площади шириной Вω ≥ Нsl (см.рис.1.2,б);

возможная просадка грунтов от собственного веса ssl.g, проявляющаяся в пределах толщи hsl.g при Вω < Нsl;

горизонтальное перемещение usl (cм.рис.1.2,в), возникающее при просадке грунтов от собственного веса в пределах криволинейных участков просадки грунта.

Максимальная просадка грунта от собственного веса ssl.gmax характеризуется (см.рис.1.2,б) горизонтальным участком просадки поверхности грунта b и двумя криволинейными участками r, на которых просадка изменяется от максимальной величины ssl.gmax до нуля.

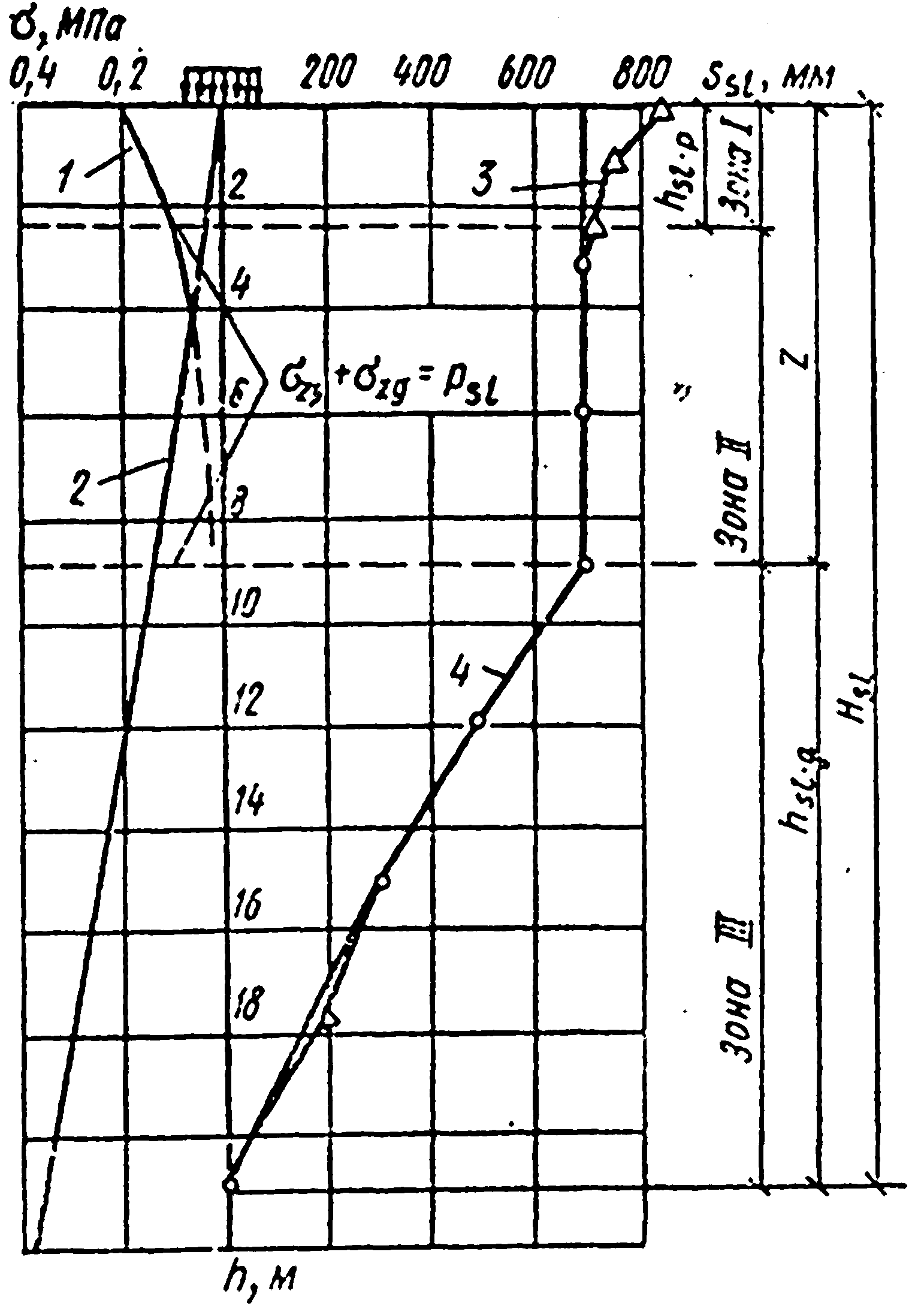

Рис.1.1. Зоны деформации просадочного грунта

в основании фундамента

I – деформируемая зона; II – нейтральная зона; III – зона просадки грунта от собственного веса; 1 – эпюра вертикальных давлений от нагрузки фундамента; 2 – то же, от собственного веса грунта; 3 – эпюра просадки грунта от нагрузки фундамента;

4 – то же, от собственного веса грунта

Рис.1.2. Общий характер на замачиваемой площади (а) просадки поверхности грунта (б) и горизонтальных перемещений грунта (в)

1, 2, 3 – участки горизонтального разуплотнения, уплотнения и нейтральной зоны

Возможная просадка поверхности грунта ssl.g включает только два криволинейных участка r. Горизонтальные перемещения поверхности грунта при максимальной просадке характеризуются наличием участков (см.рис.1.2,в): горизонтального уплотнения, разуплотнения и нейтрального, который при возможной просадке ssl.g отсутствует.

В зависимости от возможности проявления просадок грунта от собственного веса грунтовые условия строительных площадок подразделяются на два типа:

I тип – когда просадка грунта происходит в основном в пределах деформируемой зоны основания от нагрузки фундаментов или другой внешней нагрузки ssl.р, а просадка от собственного веса ssl.g отсутствует или не превышает 5 см;

II тип – когда наряду с просадкой грунта от нагрузки фундамента в нижней части просадочной толщи возможна просадка грунта от его собственного веса более 5 см.

Основными характеристиками для проектирования оснований и фундаментов на просадочных грунтах, полученными при инженерно-геологических изысканиях, являются:

тип грунтовых условий по просадочности;

относительная просадочность εsl при бытовом и фактическом давлении на грунт, а при изменении фактического давления более чем на 0,1 МПа зависимость εsl от давления на грунт;

величина начального просадочного давления рsl;

величина начальной просадочной влажности ωsl только при медленном повышении влажности;

модули деформации при естественной влажности Е и в водонасыщенном состоянии Еu;

коэффициент изменчивости сжимаемости основания α;

удельное сцепление с и угол внутреннего трения φ просадочных грунтов при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии;

удельное сцепление с и угол внутреннего трения φ в водонасыщенном состоянии уплотненных просадочных грунтов до заданной плотности.