- •Краткий курс лекций по овощеводству

- •1. Предмет и задачи овощеводства

- •4. Главная задача отрасли - удовлетворение потребностей населения в овощах, которым отводится одно из важнейших мест в потребительской корзине.

- •2. Значение овощных культур.

- •1 .Овощеводство / Под ред. Г.И. Тараканова м: Колос, 2003.

- •2.Мелиорация в степных условия Южного Урала. Т 2. Оросительные

- •3. По продолжительности онтогенеза и срокам наступления плодоношения овощные растения делятся на однолетние, двулетние и многолетние.

- •4. Рост - это увеличение размеров и массы растения, обусловленное образованием новых клеток, тканей и органов в процессе вегетации.

- •2.Реакция овощных культур на условияч внешней среды.

- •5. Для успешного возделывания овощных культур необходимо знать способы оптимизации теплового режима.

- •4. Для создания благоприятного светового режима в открытом грунте, свето- и теплолюбивые овощи размещают на участках со склоном на юг.

- •1) Поражающие растения в молодом возрасте - болезни всходов и молодых растений (полегание сеянцев, черная ножка и др.);

- •2) Болезни старых растений (септориоз, альтернариоз томата и др.);

- •3) Болезни, поражающие растения независимо от возраста (фузариоз, мучнистая роса огурца, втм и др.).

- •1.Контрукции защищенного грунта.

- •2.Рассадный метод в овощеводстве.

- •1 .Овощеводство / Под ред. Г.И. Тараканова м: Колос, 2003.

- •2.Мелиорация в степных условия Южного Урала. Т 2. Оросительные

- •1.Конструкции защищенного грунта

- •3. Типы сооружений защищенного грунта

- •2. Рассаду можно вырастить двумя способами:

- •1) Семена сеют разреженно и развившиеся из них растения оставляют на месте до высадки в поле;

- •2) Семена высевают густо, а взошедшие растения пересаживают с предоставлением большей, необходимой для нормального роста рассады площади питания:

- •3. При недостатке теплиц и парников семена высевают в имеющийся закрытый грунт, а затем сеянцы распикировывают в урп-20 или теплые рассадники.

- •1 .Овощеводство / Под ред. Г.И. Тараканова м: Колос, 2003.

- •2.Мелиорация в степных условия Южного Урала. Т 2. Оросительные

- •2.Корнеплодные культуры

- •2.Агротехника выращивания и уход в течение вегетации .Хранение и семеноводство

- •3.Луковичные культуры

- •2.Агротехника выращивания и уход в течение вегетации чеснока .Хранение и семеноводство.

- •1 .Овощеводство / Под ред. Г.И. Тараканова м: Колос, 2003.

- •2.Мелиорация в степных условия Южного Урала. Т 2. Оросительные

- •2. Образование ветвей задерживается в результате одновременного роста нескольких завязей на основной плети. Ветвление начинается после сбора урожая с основной плети (гибриды Эстафе

- •3. Самоограничение ветвления за счет образования ветвей предельного (детерминатного) типа, прекращающих рост после образования двух-трех узлов. Такие укороченные побеги напоминают

- •3.Поливной режим огурца

- •2 . Культура томата

- •3. Температура воздуха, рекомендуемая для томата в летне-осенней культуре, °с

- •6.1. История селекции и ее задачи

- •6.2. Биологические основы селекции овощных культур

- •6.2.1. Систематика овощных культур. Понятие о сорте

- •6.2.2. Признаки овощных культур

- •6.2.3. Источники и способы получения исходного материала селекции (имс)

- •6.3. Методы селекции

- •7.1. Организация селекционной работы – 2 час.

- •7.2. Теоретические основы семеноводства и семенного контроля

- •Петрушка

- •Сельдерей

- •Пастернак

- •Селекция корнеплодных растений

- •Поколении

- •2.Семеноводство двулетних овощных культур семеноводство капусты

- •2.Основы семеноводства нетрадиционных овощных культур

2.Семеноводство двулетних овощных культур семеноводство капусты

Капуста белокочанная. Семеноводство белокочанной капусты возможно почти на всей территории нашей страны, за исключением районов Крайнего Севера.В период цветения необходимо следить за температурой воздуха и влажностью почвы.

Т воздуха в период не должна подниматься выше 25-30 С.

Влажность почвы должна быть не ниже 80 % от НВ. Цветение начинается через 30—35 дней после высадки кочерыг и длится 30—40 дней. Созревание семенников наступает через 3.5-4 мес после высадки маточников.

Особенности семеноводства капусты в условиях влажных субтропиков. В районах влажных субтропиков страны с мягкими зимами и высокой влажностью воздуха семеноводство капусты ранних и средних сортов ведется беспересадочным способом (маточники зимуют в открытом грунте). Срок посева устанавливают с таким расчетом, чтобы в зимний период растения образовали кочаны, прошли этапы органогенеза и к весне образовали цветоносные побеги. Элитные семена ранних сортов высевают в первой половине августа, а высадку рассады проводят в сентябре. Семена среднеспелых сортов высевают в конце июля—начале августа, а рассаду высаживают начиная с конца августа. Площадь питания для ранних сорит 70x35 см, для среднеспелых — 70x50 см.

В январе, при наступлении у большинства растений фазы завивки кочана, проводят сортовую прочистку, а затем апробацию.

Проведение апробации в этой зоне несколько затруднено, так к, а к не все растения образуют полноценный кочан. Поэтому апробацию в фазе формирования кочана проводят с учетом дополнительных морфологических признаков вегетативной части растения.

В марте начинается отрастание семенников. До этого кочаны маточников обрезают на конус, сохраняя верхушечную почку кочерыги и розеточные листья. Все растения, не завязавшие кочаны, удаляют. Дальнейший уход за семенниками аналогичен семеноводству капусты в средней зоне. Созревание семян начинается в конце июня. Урожай семян составляет 0,4—1,1 т/га.

Вероятность получения семян капусты беспересадочным способом при летних сроках посева не выше 40 %. Для получения гарантированного урожая в МолдНИИОЗО разработан способ получения семян белокочанной капусты из штеклингов. Семена позднеспелых сортов высевают в конце июля—первых числах августа. Густоту формируют из расчета 50—55 тыс. растений на 1 га. На хранение закладывают растения с розеткой, имеющей не менее 15 листьев, и диаметр наружной кочерыги не менее 2 см. После удаления листьев розетки в полиэтиленовый мешок укладывают по 60—80 растений и помещают их в контейнеры вертикально. Контейнеры устанавливают в холодильные камеры с температурой 1-3* С.За 2 недели до посадки Т= 6-7*С.Ранней весной

растения высаживают в грунт 40 тыс. на 1 га.Урожай семян 8 ц/га.Потребность в холодильниках при этом в 3-5 раз меньше.

На каждый гектар высадки второго года должно быть заложено на хранение с учетом отхода при хранении и весеннего отбора следующее количество маточников (в тыс. на 1 га):

50-70

75-80 60-70 50-60 45-50 50-60 60-65 60-70 70-80

Свекла столовая

Морковь:

слаболежкие сорта лежкие »

Брюква

Турнепс

Редька

Пастернак

Петрушка, сельдерей

Репа

Соотношение площади посева первого года к площади высадки второго года можно увеличить путем выращивания более мелких маточников в загущенных посевах и использования штек лингов. Например, для моркови это соотношение можно увели чить до 1 : 4—6, для свеклы — до 1 : 3—4. Для подсчета маточни ков при отборе используют показатели объемной массы и чипы маточников в 1 м3 или путем определения средней массы одного маточника.

Во избежание распространения болезней высадки маточником должны быть расположены от посевов первого года не ближе500 м.

При отборе маточников моркови и свеклы для механизиро ванной высадки следует руководствоваться ОСТами на маточни ки ..

Морковь столовая. Выращивание маточников. При выращивании маточниковиспользуютвысококачественные- семена: по сортовым качествам — элитные или I репродукции, I II сортовой категории, по посевным качествам — семена I класса (всхожесть семян не менее 70 %).

Семена I репродукции, выращенные беспересадочным спосо бом, используют только на продовольственные цели.

Перед посевом семена протравливают или обрабатывают термическим способом против грибных болезней (фомоза, альтернариоза, бактериоза), возбудители которых передаются с семенами. Для протравливания сухим способом используют 80% ТМТД (6—8 г на 1 кг семян). Протравливание можно проводи и осенью сразу же после очистки семян, так как этот препарат не оказывает отрицательного действия на всхожесть семян при термической обработке семена помещают на 15 мин в воду с температурой 52—53 "С, после чего их охлаждают в холодной воде в течение 2 мин, подсушивают и высевают. Всхожесть семян при этом может снизиться, поэтому норму высева следует увеличить на 10—15 %. Для борьбы с морковной мухой семена обрабатывают тигамом (3—4 г/кг с добавлением 10 мл воды).

Сроки посева моркови на семенные цели должны быть такими, чтобы к уборке и закладке на хранение маточные корнеплоды не переросли. Среднеспелые сорта моркови высевают в ранние сроки, а скороспелые — в более поздние.

В Нечерноземной зоне посев проводят в середине мая. В Центрально-Черноземной зоне и в южных районах — в конце мая и в первой половине июня (до 15 июня). Маточники при летнем посеве лучше хранятся и дают урожай семян на 25—30 % больше, чем при весеннем посеве.

Схема посева однострочная на 45 см или ленточная (50 + 20 см; 60 + 40 + 40; 70 + 55 + 55; 8 + 62; 32 + 32 + 76 см). Норма высева семян 5—6 кг/га. При летнем посеве ее увеличивают на 20—30 %. Расстояние между растениями в рядах 3—4 см. При загущенном посеве густоту стояния растений доводят до 1 млн и более растений на 1 га. Загущенный посев повышает выход маточников оптимального размера с гектара. Как показали наши исследования, для моркови сортотипа Нантская при сортовом семеноводстве густота стояния растений может быть повышена до 1,1—1,5 млн растений на 1 га по сравнению с принятой густотой 0,6—0,8 тыс/га. При этом общий выход маточников с 1 га повышается в 1,5—2 раза и достигает 600—800 тыс. Количество маточников крупной фракции (свыше 100 г) снижается в 2 раза.

Уход за семеноводческими посевами мало отличается от ухода за| продовольственными посевами. Глубина посева семян 2—3 см. В период вегетации за 3—4 нед до уборки маточников против фомоза, черной гнили растения опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (при первых признаках появления болезни). Для борьбы с сорняками перед посевом используют прометрин (1,5 кг/га).

Сортовые прочистки. На посевах моркови их провопит при обнаружении примеси и заболевших растений. Цветушные растения удаляют до их цветения.

Перед уборкой проводят апробацию. После апробации приступают к уборке маточников, которую необходимо закончить ни наступления устойчивых заморозков. Заморозки свыше — 1 . -3 °С губительно действуют на маточники (они гибнут при (зимнем хранении). При опасности ранних осенних заморозков растения окучивают слоем земли 5—6 см.

При уборке корнеплоды подкапывают специальными подкапывающими скобами (ОПКС-1,4), свекловичными подъемниками СНУ-3, СНС-2м и др.), навесными культиваторами. Затем .корнеплоды выдергивают за ботву и после обрезки ботвы складывают во временные штабеля корнеплодами внутрь, затем прикрывают соломой или небольшим слоем земли. Хранение корнеплодов с ботвой, даже кратковременное, в буртах приводит к заболеваний фомозом и альтсрнариозом. При обрезке ботвы оставляют черешки длиной 0,5—1 ем.

При механизированной уборке маточников применяют морковоуборочные машины ММТ-1 или ЕМ-11 (Германия).

После уборки подвяливание маточников недопустимо.

Отбор маточников. Проводят его одновременно с обрезкой листьев. Бракуют нетипичные для сорта маточники, больные, поврежденные, потерявшие тургор, недогоны и растения, образовавшие стебель. Предварительное скашивание ботвы на семеноводческих площадях не допускается. Выход маточников составляет 70 % и более. Для очистки и сортировки с калибровкой корнеплодов используют линии ПСК-б или ЛСК-20. Для подсчета числа отобранных маточников определяет массу 1000 корнеплодов без выбора и количество маточников определяют взвешиванием.

Отобранные и обрезанные маточники укладывают в поле на временное хранение в наземные бурты и укрывают слоем земли 10—12 см, чтобы предохранить от высыхания и подмерзания. К закладке маточников на хранение приступают при наступлении устойчивой температуры воздуха в пределах 4—5 °С. Температура в хранилище должна быть в ночное время не выше 2—4 "С.

Хранение маточников. Маточники моркови хранят в хранилищах и траншеях. В обычных хранилищах отобранные маточники укладывают в штабеля, переслаивая свежим песком. На 1 т корнеплодов требуется около 0,5 м3- песка. Песок должен быть из карьера (речной песок непригоден). Корнеплоды в шта бель с внешней стороны укладывают головками наружу. Толщи на прослойки песка между рядами должна быть не менее 1 см Размеры штабеля для моркови приняты следующие (в м): длину: 2—2,2, высота 0,75—0,80, ширина у основания 0,8—0,9, вверх 0,65—0,70. В таком штабеле можно разместить около 4—5 тыс маточников, или 600—800 кг. В специальных хранилищах матом ники храня/г в контейнерах, ящиках, полиэтиленовых мешках или 'навалом слоем 1,5 м и более. Для механизации закладки маточников используют транспортер ТЗК-30.

При хранении моркови большое значение имеют постоянство температурного режима и хорошая циркуляция воздуха. Специальные хранилища для этого оборудуют холодильными установ ками и активным вентилированием. Оптимальная температура при хранении маточников 0,5—1,5 °С и относительная влажности воздуха около 95 %. При такой температуре к концу хранении завершается яровизация, в маточниках нормально проходят оры нообразовательные процессы, снижается зараженность их вредителями и болезнями и больше формируется маловетвистых с г менников с более высокими показателями посевных качество семян. По нашим данным, при хранении маточников сорта Шантенэ 2461 при температуре 0...1 °С маловетвистых семенников II типа сформировалось 11,1 %, а при хранении при температуре 5—6 °С — только 3,1 %. При этом наблюдалось сильно поражение маточников болезнями, что приводило к выпаду семенников в поле.

Для предохранения от заболеваний перед закладкой на хранение маточники обрабатывают ТМТД (6—8 кг/т) или 3%-ной суспензией ТМТД, или 5%-ной суспензией бенлата. Против грибных заболеваний маточники можно перед закладкой на хранение опудрить мелом (15—20 кг/т). Перед высадкой в поле маточник вторично обрабатывают ТМТД или бенлатом. Во время зимнего хранения при обнаружении очагов поражения маточников белой гнилью их удаляют, а маточники опыливают мелом либо посыпают смесью песка и извести в соотношении 1:1.

Хранение маточников в траншеях широко применяют в семеноводческих хозяйствах средней и южной зон нашей страны Траншеи делают на легких суглинках, супесях, черноземных почвах. Грунтовые воды должны находиться не ближе 1 м от дн траншеи. Уложенные ряды моркови пересыпают песком, рыхло землей слоем 3—4 см. В семеноводческих хозяйствах Воронеж ской и Белгородской областей морковь в траншеях хранят ящиках, или полиэтиленовых мешках. Этот способ хранении более эффективен, чем хранение с переслойкой корнеплоде песком или землей. Отход маточников при таком способе хране пня снижается в 5—6 раз.

Особенности агротехники второго год; культуры. Для получения высоких урожаев качественны семян моркови необходимо соблюдение следующих условий: ма Юм ники после хранения должны быть жизнеспособными, не увядшими, здоровыми; в них должны завершиться качественные изменения, органообразовательные процессы; высадка маточников в ранние сроки на плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5—6); своевременное и качественное проведение всех агротехнических приемов; своевременная уборка, рациональное дозаривание, сушка и обмолот семенников.

При определении места выращивания семенников следует учитывать плодородие, кислотность, механический состав почв Желательны для них возвышенные места с южным, юго-восточным или юго-западным склоном, где рано сходят талые воды. Следует учитывать также наличие инфекции в почве. Морковь по моркови можно размещать не ранее чем через три-четыре года. Органические удобрения вносят под морковь осенью по зябь. Азотные и 50—60 % фосфорно-калийных удобрений вносят в виде подкормок. Обработка почвы под семенники аналогами обработке под растения первого года жизни.

Подготовка и высадка маточников. Весной маточники перебирают, удаляя нетипичные, больные, поврежденные, сильно проросшие корнеплоды. Из траншей маточники вынимают вручную или используют траншеекопатели, экскаваторы. Ковш экскаватора должен захватывать корнеплоды со дна траншей, что снижает повреждение корнеплодов.

Перед посадкой маточники протравливают сухим способом 80%-ным ТМТД из расчета 6—8 кг/т или применяют мокрое протравливание в 3—4%-ной суспензии ТМТД или в 5%-ной суспензии бенлата. Корнеплоды в таре опускают в емкость с суспензией на несколько секунд.

Высадку маточников следует проводить на плодородных участках с нейтральной либо слабокислой реакцией почвенною раствора, расположенных на южных, юго-восточных или юго-западных склонах. Низинные, затопляемые участки для высадки маточников непригодны. Внесение перегноя непосредственно м лунки при посадке увеличивает урожай семян на 25—30 %.

Высадка маточников должна быть закончена в день выборки их из хранилища или траншей, так как подвядшие маточники плохо приживаются и дают повышенный процент «упрямцев .Головка правильно посаженного и хорошо обжатого корнеплоды должна находиться на уровне земли, а верхушечная почка присыпана рыхлой землей на 2—2,5 см.

Высаживают маточники специальными машинами или вручную в щели, нарезанные культиваторами с междурядьями 70 см Для механизированной высадки используют рассадочные и им высадкопосадочные машины ВПС-2,8А и ВПС-2,8/АП-10.

В соответствии с ОСТ 1062—87 «Маточники столовой моркови для машинной посадки» маточники сортов моркови(сортотип Нантская) сортируют на две группы: первая с наибольшим поперечным диаметром от 2 до 3 см (включительно), вторая — с диаметром свыше 3 до 5 см (включительно). По сортотипу Шантенэ первая группа от 3 до 4 см (включительно), вторая — свыше 4 до 6 см (включительно). Маточники моркови различного размера должны быть высажены раздельно. Мелкие маточники диаметром 2—3 см высаживают загущенно по схеме 70x15—20 см, средние диаметром 3—4 см — 70x20—25 см, крупные диаметром 4—5 см — 70x25—30 см (соответственно 71—95 тыс/га, 58—71 и 48—58 тыс/га маточников). В опытах, проведенных в ТСХА, загущенная посадка маточников сорта Нантская 4 среднего размера по схеме 70x10 см обеспечила получение семян 0,93 т/га с всхожестью 79 %. При этом наблюдалось более раннее и дружное созревание семян (на 7—8 дней). При площади питания 70x30 см урожай составил 0,67 т/га, т. е. снизился на 28 %. При загущении повысилась масса 1000 семян (соответственно 1,43 и 1,54 г). Всхожесть семян была на одном уровне .При загущенном выращивании семенников (70x25 см) отмечена прибавка урожая семян на 25 % по сравнению с разреженной высадкой маточников (70x40 см).

Уход за семенниками. Для получения высокого урожая качественных семян необходимо своевременно проводить все работы по уходу за семенниками (рыхление, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, подкормки, поливы).

Рыхление междурядий проводят до смыкания рядков не реже чем через 10—12 дней. После смыкания рядков сорняки удаляют вручную. Для уничтожения сорняков на семенниках применяют гербициды, списки которых и их дозировки ежегодно уточняются и утверждаются. Семена лебеды, мышея (куриное просо), вьюнка, мари белой, горчака очень трудно отделить от семян моркови, поэтому борьба с этими сорняками особенно необходима..

Подкармливают семенники дважды — в период отрастания и перед цветением. При первой подкормке вносят азотные удобрения (300—400 кг селитры или 200—250 кг мочевины на 1 га. Мочевину вносят в растворенном виде. Подкормки проводят растениепитателями. Удобрения вносят на глубину 8—10 см. Жидкие органическими удобрениями разводят — навозную жижу1 : 3—4), птичий помет (разбавление 1 : 10—12). 2- ю подкормку вносят фосфорные и калийные удобрения(по 150—200 кг/га). Для ускорения цветения, улучшения завя- зываемости и качества семян и снижения заболевания фомозом проводят внекорневую подкормку семенников 1-ным раствором борном кислоты.

.Лук укладывают их в валки для сушки и дозаривания в поле при сухой погоде (на 10—14 дней). В дождливую погоду маточники свозят под навесы. При механизированной уборке маточников используют лукоуборочные машины ЛКГ-1,41 и ЛКП-1,8. Для послеуборочной обработки маточников применяют линии ПМЛ-6 и ЛДЛ-10. Отбор маточников оформляют составлением Акта осеннего отбора маточников.

Выход маточного лука составляет 200—220 тыс/га. Для высадки на 1 га требуется 150—180 тыс. маточников, и, следовательно, необходимо заложить на хранение с учетом отхода и весеннего отбора 180—220 тыс. маточных луковиц (масса их 12—20 т).

Таким образом, чтобы обеспечить посадочным материалом 1 га семенников, необходимо иметь 1 га лука-матки. Соотношение площади под севком и площади под маточниками 1:5—10.

В качестве маточников у многогнездных сортов отбирают луковицы диаметром 4—5 см (массой 50—70 г), у среднегнездных -5—6 см (массой 70—80 г) и у малогнездных — диаметром 7—8 см и более (массой для сортов со средней луковицей 70—80 г, для сортов с крупной луковицей — 100—120 г). По данным П. Хомякова, для сорта Ростовский репчатый оптимальный размер луковицы 5—6 см, для сорта Мячковский — 6—7 см. Отобранные луковицы просушивают на воздухе, в специальных сушилках и перед закладкой на хранение прогревают при 40 °С в течение 8—12 ч при активном вентилировании. Прогревание является профилактическим средством борьбы с ложной мучнистой росой и шейковой гнилью (серая плесень лука). Оно позволяет обнаружить заболевание луковиц и удалить их. Окуривание лука-матки серой также предупреждает заболевание ложной мучнистой росой. Весной прогревать луковицы нельзя, так как высокая температура приведет к повреждению образовавшихся зачатков цветочных органов в луковицах.

Хранят просушенные и прогретые маточники луковицы в специальных хранилищах на стеллажах слоем 30—50 см, в закромах слоем до 1,5—1,8 м или в планчатых ящиках при 2—5 *С и относительной влажности воздуха 75—80 %. При таких условиях хранения к весне в луковицах проходят стадийные изменении происходит дифференциация точек роста, формируются генеративные органы цветка в зачаточных цветочных стрелках. При температуре ниже 1 *С эти процессы резко затормаживаются в результате чего после высадки маточников в поле они стрелкуются, зацветают недружно, а отдельные вообще не образуют стрелок («упрямцы»). Повышенные же температуры свыше 18 °С задерживают процессы дифференциации почек и приводит к большим потерям массы луковиц, их заболеванию. В специальных хранилищах при принудительном вентилировании лук-матку можно хранить слоем до 3 м.

За 20—30 дней до высадки маточные луковицы обогревают при 16—18 °С. Это ускоряет развитие цветоносов, цветение и созревание семян на пять—семь дней, повышает урожай семян на 3—19 % (по данным ВНИИССОК). Перед посадкой проводят весенний отбор маточников и составляют соответствующий акт.

Выращивание семян. Период выращивания семян лука длительный — не менее 120—130 дней, поэтому при созревании семенников возможно наступление заморозков, которые губительны для невызревших семян лука. Поэтому ранний срок высадки маточников в грунт имеет особое значение при семеноводстве репчатого лука.

При выращивании семенных растений лука агротехника аналогична культуре лука на севок, репку, матку. Для высадки маточников отводят хорошо освещенные и продуваемые повышенные участки. Обычно применяют однострочную схему высадки с междурядьями 70—90 см и расстоянием между луковицами в ряду 8—10 см (150—180 тыс/га). Густота стояния растений определяется размером луковицы. Крупные маточники высаживают более разреженно.

Глубина посадки на 4—6 см выше плечиков луковицы. При мелкой заделке развивающиеся растения приподнимаются на корнях и могут быть выпады. Для раскладки луковиц в борозды по однострочной схеме можно использовать рассадопосадочные машины СКНВ-4А, СКН-6А, картофелесажалки КСМ-4, КСМ-6, переоборудованные РПТМ. Борозды глубиной 10—12 см нарезают тракторными культиваторами. После раскладки луковиц их вручную подправляют в борозде донцем вниз. Если луковицы не поправить, урожай семян снижается на 20—40 %. Затем тракторными культиваторами борозды заделывают землей. На почвах с высоким стоянием грунтовых вод или с плохой водопроницаемостью сажать лук-матку следует на грядах. Сразу же после посадки проводят рыхление междурядий. Для лучшего формирования семенников, завязывания и налива семян семенники несколько раз подкармливают.

Большое внимание необходимо уделять борьбе с сорняками, рыхлению и организации поливов, не допуская в течение всего периода выращивания семян снижения влажности почвы ниже НО % НВ. Поливная норма 300—350 м3/га. Для борьбы с сорняками участки сразу же после высадки лука необходимо обработать гербицидами. Для лучшего опыления и завязывания семян в период цветения на каждый гектар семенников необходимо вынести 3—4 улья с пчелами, расставляя их на концах рядков с ориентацией летков вдоль рядков. При неблагоприятных погодных условиях проводят дополнительное опыление в утренние часы с помощью веревок или легкой мешковины, которые протягивают по верху цветущих семенников. Для привлечения пчел несколькими рядами среди семенников лука высевают медоносные растения.

Корневая система лука неглубокая, поэтому семенники часто падают во время дождя и при ветре. Для повышения устойчивости проводят одно- или двухразовое высокое окучивание семенников культиватором (перед началом стрелкования и при высоте стрелок 30—40 см). Образовавшиеся при окучивании борозды можно использовать для полива семенников.

При семеноводстве лука большое значение имеет борьба с болезнями и вредителями. Во время отрастания листьев необходимо провести осмотр семенников с целью удаления растений, пораженных ложной мучнистой росой. В дальнейшем для предупреждения заболевания семенных растений этой болезнью еженедельно, начиная с отрастания листьев до начала цветения, необходимо проводить опрыскивания семенников 0,4%-ной суспензией цинеба (2 кг/га) с обязательным добавлением прилипателя ОП-7 или ОП-10 в концентрации 0,2—0,3 %, обезжиренного молока (обрата), мыла. Можно использовать также 0,4%-ный раствор хлорокиси меди или бордоскую жидкость. Норма расхода рабочей жидкости в зависимости от возраста растений 400—600 л на 1 га. В июне—июле для борьбы с луковой молью (мелкая ночная бабочка, гусеницы которой выедают ткани листа и стрелки, повреждают зачатки цветков и подгрызают цветоножки) к суспензии цинеба или к хлорокиси меди добавляют фосфамид (40%-ный, э.к.) в концентрации 0,1 %. Расход рабочей жидкости на семенных участках 500—600 л на 1 га. Перед началом цветения лука, которое в средней полосе начинается в начале июля и продолжается 30—50 дней, проводят сортовое обследование семенников.

Уборка, дозаривание семенников, сушка и сортировка семян. Семена лука созревают в сентябре, однако на отдельных растениях и в пределах зонтиков они созревают неодновременно. Признаком спелости служит появление и зонтиках единичных треснувших коробочек. Окраска семян и стрелок не может служить четким признаком для определения срока уборки. С уборкой семенников медлить нельзя, так как созревшие семена легко осыпаются, а в дождливую погоду про растают. Восковая спелость семян лука наступает через 50 Я дней от начала цветения, полная — через 60—65 дней. Показателем оптимального срока уборки семенников является влажность средней пробы семян в пределах 50—55 % (восковая спелость семян) и наличие зонтиков с единично треснувшими коробочка ми. Продолжительность дозаривания убранных семенников от К) до 20 дней и более. Семенники, убранные в фазе восковой спелости (50—55-дневного возраста с влажностью семян 50 55 %), дозаривают 15—20 дней. При уборке семенников при опасности повреждения заморозками в фазе конца налива семян их дозаривают до 30 дней.

Перед массовой уборкой целесообразно провести выборочную уборку созревших зонтиков, у которых началось растрескивание коробочек в пределах не более 10 %. Влажность семян в это время около 45—48 %, семена вступают в фазу полной зрелости. Зонтики срезают коротко, рассыпают их тонким слоем (в один-два зонтика) под навесами, на стеллажах для дозаривания и сушки (в течение .10—14 дней). Зонтики периодически ворошат, чтобы не допустить самосогревания, плесневения и прорастания семян в коробочках. Перед обмолотом их сушат в сушилках теплым воздухом (25—30 °С).

При механизированной уборке семенники лука убирают в фазе восковой спелости (влажность семян 50—55 %) переоборудованной жаткой СМ-2,6 (жатка-погрузчик), которая обеспечивает срезку и погрузку соцветий в транспортное средство.

Дозаренные и хорошо просушенные зонтики обмолачивают при влажности семян 18—20 % на комбайнах, молотилках при двукратном пропуске вороха через барабан. Для полного выделения из коробочек семян используют терки. Во ВНИИССОК получены положительные результаты при прямом комбайнировании семенников лука с предварительной десикацией. Для очистки и сортировки семян используют семяочистительные машины.

Во многих хозяйствах семена лука отмывают, т. е. погружают в емкость с водой, перемешивают и оставляют на 3—5 мин. Всплывшие семена, мусор сливают вместе с водой, а осевшие семена немедленно сушат при 25 °С до кондиционной влажности 11 %, иначе всхожесть семян быстро снижается. Отмывку семян лука можно провести на отмывочной машине МОС-300. Для ускорения сушки семян из них удаляют капельножидкую влагу, используя центрифуги (например, ПК-ЗП). Затем семена просушивают на току.

Урожай с одного растения 2—15 г. Масса 1000 семян 2,5— 4,5 г. Кондиционную всхожесть семена сохраняют 2—3 года.

Урожай семян составляет 0,3—0,8 т/га, в отдельных хозяйствах получают до 1,2 т и больше семян с 1 га.

Особенности выращивания семян репчатого лука за 2 г о д а. На юге России лук-матку выращивают за один год посевом семян на постоянное место с последующим прореживанием растений. На второй год из лука-матки выращивают семена. Так выращивают малогнездные сорта острого лука, полуострые и сладкие сорта. Иногда маточные луковицы выращивают рассадным способом.

Посев проводят под зиму либо в ранние сроки весной, одновременно с посевом зерновых. Под зиму семена высевают с таким расчетом, чтобы они дали всходы ранней весной. При подзимнем посеве луковицы вызревают на 10—14 дней раньше по сравнению с ранневесенним посевом. Кроме того, он дает просушить луковицы в поле,что способствует их обеззараживанию.

Лекция №10 Селекция и семеноводство двулетних овощных культур

Вопросы лекции

1.Селекция нетрадиционных овощных культур

2. Семеноводства нетрадиционных овощных культур

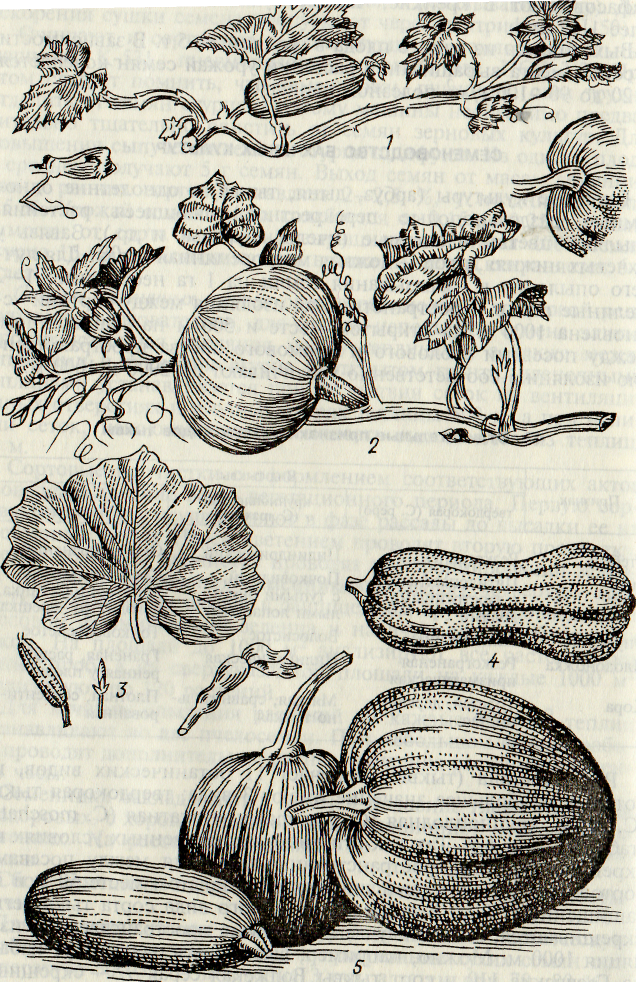

Бахчевые культуры

Бахчевые культуры отличаются высокой теплотребовательностью. Арбуз и дыня — растения знойного юга. Родина арбуза — Африка, дыни — Средняя и Малая Азия. Это определило основные зоны распространения их: прежде всего южные области России, Украина, Казахстан, Средняя Азия, Закавказье и Молдавия.

Питательная ценность и химический состав. Плоды арбуза и дыни употребляют преимущественно в свежем виде и в консервной промышленности для приготовления арбузного и дынного меда (нардек и бекмес), различных кондитерских изделий, цукатов, мармелада, джема, пастилы и других продуктов. В Средней Азии мякоть плодов дыни сушат и в таком виде едят или делают из нее компоты. Нестандартные молодые плоды арбуза пригодны для соления. В семенах бахчевых накапливается много высококачественного масла, которое используют в кондитерской промышленности и для других целей. В сухих семенах арбуза содержится 14...19% масла, в семенах дыни — 19...35 %, в семенах тыквы 23...41 %. Семена тыквы и арбуза перерабатывают на масло

жмых, получаемый при этом, является ценным кормом для скота.

. Плоды бахчевых, тыквы, широко используют как ценный сочный корм для животных.

По содержанию сахара выделяются плоды дыни, (табл1.), но по степени сладости арбузы превосходят дыни сахара арбуза представлены преимущественно фруктозой . В плодах дыни преобладает сахароза, а моносахариды, фруктоза и глюкоза

содержатся примерно в одинаковых количествах. Высоким содержанием сахара отличаются плоды отдельных сортов летних дынь среднеазиатского подвида. В плодах тыквы углеводов накапливается несколько меньше , прежде всего крахмал. Содержание сахара сильно зависит от освещенности, температуры и увлажнения.

Таблица 1.Химический состав бахчевых культур

Культура |

Содержание витаминов, мг на |

100 г продукта |

Энергетическая ценность 100 г продукции, кДж |

|||

С |

провитамин А |

В1 |

В2 |

РР

|

||

Арбуз столовый |

10 |

0,10 |

0,04 |

0,03 |

0,2 |

159 |

Дыня |

24 |

До 1,7 |

0,04 |

0,04 |

0,4 |

163 |

Тыква |

20 |

До 20 |

0,05 |

0,03 |

0,5 |

121 |

Кабачок |

14 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

0,6 |

ИЗ |

Патиссон |

22 |

Следы |

0,03 |

0,04 |

1,0 |

79 |

По занимаемой площади первое место принадлежит арбузу, второе — дыне, и только 10% приходится на долю тыквы. Она, не относится к таким сахароносам, как арбуз и дыня, отличается более высокой урожайностью — при выращивании по интенсивной технологии свыше 100 т/га.

Ботаническое описание. Арбуз, дыня и тыква принадлежат к семейству Тыквенные (Сuicurbitaceae), объединяющему более 100 родов и около 400 видов. Плод ягодовидный (тыквина), достигает массы 20...40 кг и более. Плоды различают по форме, окраске и рисунку коры, окраске и строению мякоти, форме семян и другим признакам. Различные виды семейства Тыквенные различаются по анатомическому строению, но общее строение плода сохраняется для всех бахчевых культур. Плод состоит из коры, мякоти, плаценты (семенных нитей или мест завязи, от которых отходят семязачатки) и семян. Плаценты у тыквы сухие, у дыни — сухие 1 или влажные, у арбуза разрастаются и срастаются со стенками плода. Кора состоит из нескольких слоев. Верхний, граничащий с внешней средой, — однослойный, покрытый кутикулой эпидермис. Назначение его — защита плода от усыхания, испарения, других неблагоприятных внешних воздействий, ограничение транспирации. Под слоем эпидермиса расположена хлорофиллоносная паренхима из 8...10 клеток. Окраска плодов, а также рисунок у каждого сорта свой.

В научно-исследовательском институте растениеводства (ВИР) среди разнообразия его сортов Т. Б. Фурса выделила десять эколого-географических групп: русская, малоазиатская, западно — европейская, закавказская, среднеазиатская, афганская, индийская, восточно-азиатская, дальневосточная, американская. В основу выделения групп положены анатомо-физиологические признаки растений и прежде всего степень ксеро- или мезоморфности внешнего вида, проявляющиеся в морфологии и анатомическом строении листовой пластинки, в различной сосущей силе и водоудерживающей способности листа этих групп.

Русская эколого-географическая группа объединяет сорта арбуза столового, распространенные в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, в южных районах Украины, а также скороспелые сорта, выращиваемые в северных районах Украины, в Западной Сибири. Общий вид растений носит черты ксероморфной организации, что проявляется в морфологии и анатомии листа, его сравнительно высокой сосущей силе. Данный тип сформировался в условиях жаркого сухого климата при интенсивной селекции на сахаристость и улучшение вкусовых качеств. Местные сорта русской группы представляют собой ценный исходный материал для селекции благодаря высокой экологической пластичности и адаптивности к неблагоприятным условиям окружающей среды. По половому типу сорта этой группы являются преимущественно андромонойкистами — на одном растении у них формируются мужские и обоеполые цветки. Такие сорта лишь в малой степени переопыляются при совместном посеве с другими, что имеет значение для установления норм пространственной изоляции. Среди арбузов русской группы встречаются сорта с нерассеченным листом: Цельнолистный 215, Юбилейный 72 и др. Этот признак может быть использован, как сигнальный, для получения гетерозисных гибридов арбуза при свободном переопылении исходных форм. Большинство сортов арбуза, районированных в настоящее время в России, относится к русской эколого-географической группе.

Малоазиатская эколого-географическая группа, объединяющая арбузы, выращиваемые в Турции, имеет сходство с русской, для которой являлась исходной. Малоазиатские арбузы проникли, вероятно, в южно-русские степи через греческие колонии на Черном море, нашли здесь благоприятные условия и дали начало более культурному типу, экологически близкому к исходному. Ксероморфность организации проявляется у малоазиатских сортов сильнее, чем у русских. Среди них много засухоустойчивых форм, перспективных для использования в селекции. Селекционных сортов в группе почти нет, преобладают пестрые и слабо окультуренные популяции, однако встречаются отдельные образцы с высоким содержанием сахара в плоде.

Западно-европейская эколого-географическая группа объединяет сорта арбуза, возделываемые в Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Греции, Италии. В значительной своей части она сложилась, вероятно, на основе русского сортимента, но в целом характеризуется более мезоморфным видом растений, соответственно почвенно-климатическим условиям региона. Неоднородна по составу и селекционной значимости.

Дальневосточная эколого-географическая группа представлена сортами арбуза, возделываемыми в Приморском и частично Хабаровском краях Дальнего Востока. В условиях умеренно влажного климата Приморья сформировался своеобразный экологический тип. Дальневосточные арбузы наиболее скороспелые среди всего мирового сортимента — период от всходов до созревания составляет у них 60—70 дней. Характеризуются слабо развитой вегетативной массой, очень мелкими плодами с малосладкой невкусной мякотью, содержащей много семян. Общий облик растений мезоморфный; половой тип монойкисты. Встречаются образцы с лимонно-желтой окраской мякоти. Сорта, как правило, представлены пестрыми популяциями, среди которых можно отобрать сахаристые формы. Дальневосточные арбузы представляют интерес для селекции благодаря своей исключительной скороспелости.

Закавказская эколого-географическая группа представлена сортами Армении, Азербайджана и Грузии. Занимает промежуточное положение между сортами русской и среднеазиатской экологогеографичес-ких групп. Арбузы Армении ближе к русским и малоазиатским, а азербайджанские и грузинские сорта — к среднеазиатским. Внешний вид растений отличается хорошо выраженной мезоморфностью. Листья, как правило, слабо- или среднерассеченные, плоды крупные, толстокорые. В сортименте преобладают местные популяции, содержание сахара обычно невысокое.

Среднеазиатская эколого-географическая группа объединяет сорта Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Южного Казахстана и Западного Китая. Очень полиморфна как по морфологическим, так и по хозяйственно ценным признакам. Преобладают местные сорта, представленные пестрыми популяциями. Общий характер сортов — мезофильный, половойтип — монойкистыиандромонойкисты, встречающиеся в равной степени. Для сортов данной группы характерны крупные плоды с толстой корой и грубоватой мякотью, многие из них ценны своей высокой лежкостью.

Афганская эколого-географическая группа объединяет арбузы Ирана и Афганистана, во многом схожие со среднеазиатскими. Иранские сорта более разнообразны, чем афганские, по форме, окраске плода, мякоти, содержанию сахара, но в целом составляют один экологический тип; его можно определить как грубый, малокультурный. Плоды у сортов данной группы обычно крупные, часто неправильной формы, толстокорые, с грубой, волокнистой, бледноокрашенной мякотью, имеющей невысокое содержание сахара. Сорта представляют в основном неоднородные популяции, среди которых попадаются формы, ценные для селекции. Неоднородность проявляется по половому типу (наряду с андромонойкистами, преобладающими в данной группе, встречаются и монойкисты), а также во внешнем виде растений, ксероморфном у одних сортов и мезоморфном — у других. Среди сортов этой группы встречаются необычные для арбуза формы с желтой и оранжевой окраской плода.

Индийская эколого-географическая группа представлена сортами Северо-Западной Индии и Пакис-

тана .Преобладают крупноплодные сорта ,Имеют толстую кору , мякоть бледноокрашена.

Имеют кормовое значение.

Восточно-азиатская группа (Япония ,Китай ,Корея)-преобладают мелкоплодные с тонкой корой с желтой или оранжевой окраской.Ценны для теплиц.

Американская группа- крупноплодные сорта с цилиндрической или овальной формой плоды выравнены устойчивы к антракнозу и фузариозному увяданию (источник устойчивости в селекции).

В каждой эколого-географической группе выделены определенные морфологические типы сортов, в основу которых положены форма и окраска плода, то есть отличительные апробационные признаки.

Все разнообразие сортов арбуза по этим признакам укладывается в 32 сортотипа:

Шаровидные, белые, без рисунка или с элементами сетки.

Шаровидные, золотисто-желтые, без рисунка или с неясными полосами.

Шаровидные, оранжево-желтые, без рисунка, сегментированные.

Шаровидные, светло-зеленые или салатные, без рисунка, сегментированные .

Шаровидные, светло-зеленые, с сеткой или сетчатыми полосами.

Цилиндрические, светло-зеленые или белые, с сеткой или сетчатыми полосами.

Шаровидные, светло-зеленые, с узкими сетчатыми (нитчатыми) полосами.

Овальные, реже шаровидные, серо-зеленые, с сеткой или сетчатыми полосами.

Шаровидные, светло- или серо-зеленые, с темно-зелеными мазками у плодоножки (мраморный рисунок).

Шаровидные или овальные, серо-зеленые, с темно-зелеными сетчатыми полосами.

Шаровидные, белесые или светло-зеленые, с белесыми шиповатыми полосами..

Шаровидные, белесые, или светло-зеленые, с узкими темно или черно-зелеными шиповатыми полосами.

Овальные или цилиндрические, белесые, с узкими темно- или черно-зелеными шиповатыми полосами.

14. Шаровидные, белесые или светло-зеленые, с широкими полосами.

15. Такие же, но с полностью смыкающимися отростками (мозаичный рисунок).

16. Цилиндрические, светло-зеленые, с широкими зелеными шиповатыми полосами.

17. Шаровидные, светло-зеленые, с зелеными размытыми полосами. 18. Шаровидные, светло-зеленые, с точечностью и темно-зелеными размытыми полосами (ситцевый рисунок).

Шаровидные, светло-зеленые, с широкими темно-зелеными размытыми полосами, почти закрывающими фон.

Цилиндрические, светло-зеленые, с зелеными широкими размытыми полосами.

Шаровидные или овальные (грушевидные), зеленые с сеткойи сетчатыми полосами.

Цилиндрические, зеленые, с сеткой или сетчатыми полосами.

Шаровидные, зеленые, с неясным рисунком.

Цилиндрические или овальные, зеленые, с неясным рисунком.

Шаровидные, зеленые, с черно-зелеными узкими шиповатыми полосами.

Шаровидные, зеленые, с темно- или черно-зелеными широкими шиповатыми полосами.

Цилиндрические или овальные, зеленые с широкими темно-зелеными шиповатыми полосами.

Шаровидные, зеленые, с тускло-зелеными размытыми полосами.

Шаровидные, зеленые, с темно-зелеными размытыми полосами.

Шаровидные, темно-зеленые, с черно-зелеными шиповатыми полосами.

Шаровидные, черно-зеленые, со скрытым рисунком или без рисунка.

32. Цилиндрические или овальные, черно-зеленые, со скрытым рисунком или без рисунка.

Таблица 2.Наследование основных апробационных признаков арбуза у гибрида

Часть |

|

Родительские формы |

|

|

растения |

Признак |

|

Гибрид F1 |

|

P1 |

P2

|

|||

Лист |

Рассечён- |

Цельная |

Рассечённая |

Рассечённая |

|

ность |

|

|

|

|

листовой |

Слаборас- |

Силънорас- |

Среднерас- |

|

пластинки |

сеченная |

сечённая |

сечённая |

Плод |

Форма |

Шаровидная |

Цилиндри- |

Овальная |

|

|

|

ческая |

|

|

|

Шаровидная |

Овальная |

Коротко- |

|

|

|

|

овальная |

|

Поверхность |

Гладкая |

Сегментиро- |

Гладкая |

|

|

|

ванная |

|

|

Окраска |

Тёмно- |

Светло- |

Тёмно- |

|

|

зеленая |

зелёная |

зелёная или |

|

|

|

|

зелёная |

|

Рисунок |

Тёмные |

Без полос |

Тёмные |

|

|

полосы |

|

полосы |

|

Окраска |

Белая |

Розовая или |

Белая |

|

мякоти |

|

красная |

|

Семена |

Размер |

Длинные |

Короткие |

Средние |

|

Окраска |

Тёмная |

Светлая |

Тёмная |

|

|

(однотонная |

|

|

|

|

или |

|

|

|

|

крапчатая) |

|

|

|

|

С тёмным |

Без ободка |

С тёмным |

|

|

ободком |

|

ободком |

Наиболее перспективным вариантом гибридного семеноводства арбуза является использование линий с генной мужской стерильностью и маркерными признаками для выбраковки негибридных растений.

Изменчивость апробационных признаков

Сорта арбуза существенно различаются между собой по выраженности морфологических признаков. Ниже приведена изменчивость основных признаков арбуза столового и кормового, имеющих значение для апробации.

Растение. Мощность растения (определяется глазомерно по числу и длине плетей) имеет следующие градации: мелкое, среднее, крупное. Отдельно выделяют кустовые формы.

Число плетей: малое -<3, среднее - 4-5, болыное->5. Считают главный стебель и плети I порядка.

Стебель. Длина главной плети (м): очень короткая - <1; короткая-1-1,4; средняя -1,5-2; длинная -2,1-2,5; очень длинная ->2,5. Признак сильно варьирует в зависимости от условий выращивания. При орошении стебли становятся длиннее и толще.

Форма стебля: округлая, округло-граненая, граненая . Последние возможен у арбуза кормового.

Толщина стебля (определяется глазомерно): очень тонкая, тонкая средняя, толстая.

Междоузлия (см): короткие - <5; средние 5-10; длинные ->10 Признак очень важен, так как коррелирует с длиной стебля и продук тивностью растений. Длинноплетистые формы имеют, как правило длинные междоузлия.

Опушение стебля может быть редкое и густое. По опушению стебля особенно его растущего конца, легко отличить арбуз столовый от арбуза_кормового, который имеет густое войлочное опушение.

Волоски опушения: мягкие, грубые, жесткие. Последние свойственны дикорастущим видам арбуза.

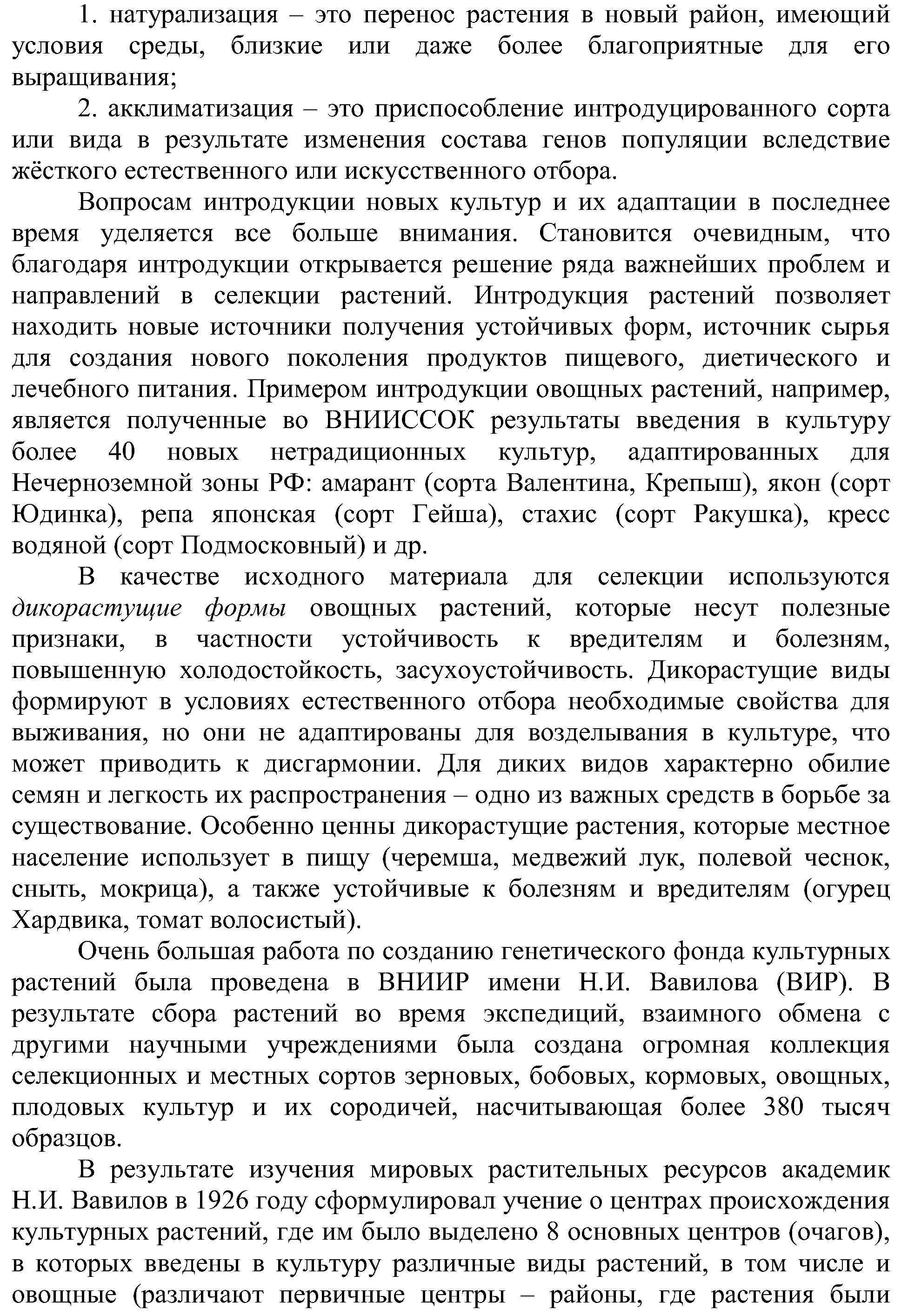

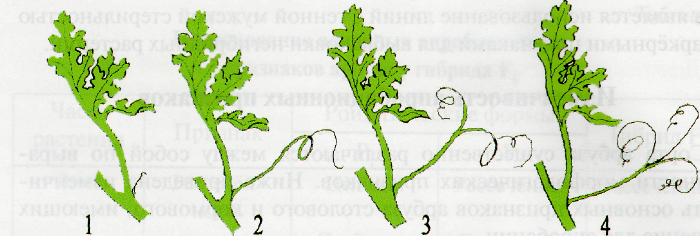

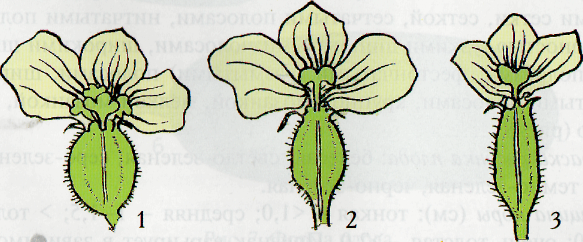

Усики: редуцированные, одиночные, двойные, множественны (рис. 1). Для арбуза столового характерны одиночные и двойные усики; у арбуза кормового встречаются множественные усики.

Рис. 1. Усики 1 — редуцированные; 2 — одиночные; 3 — двойные; 4 — множественные

Лист. Черешок листа (см): короткий — <5; средний —5—8; длинный — >8. Положение его может быть: вертикальное, наклонное, горизонтальное. Чаще встречаются первые два.

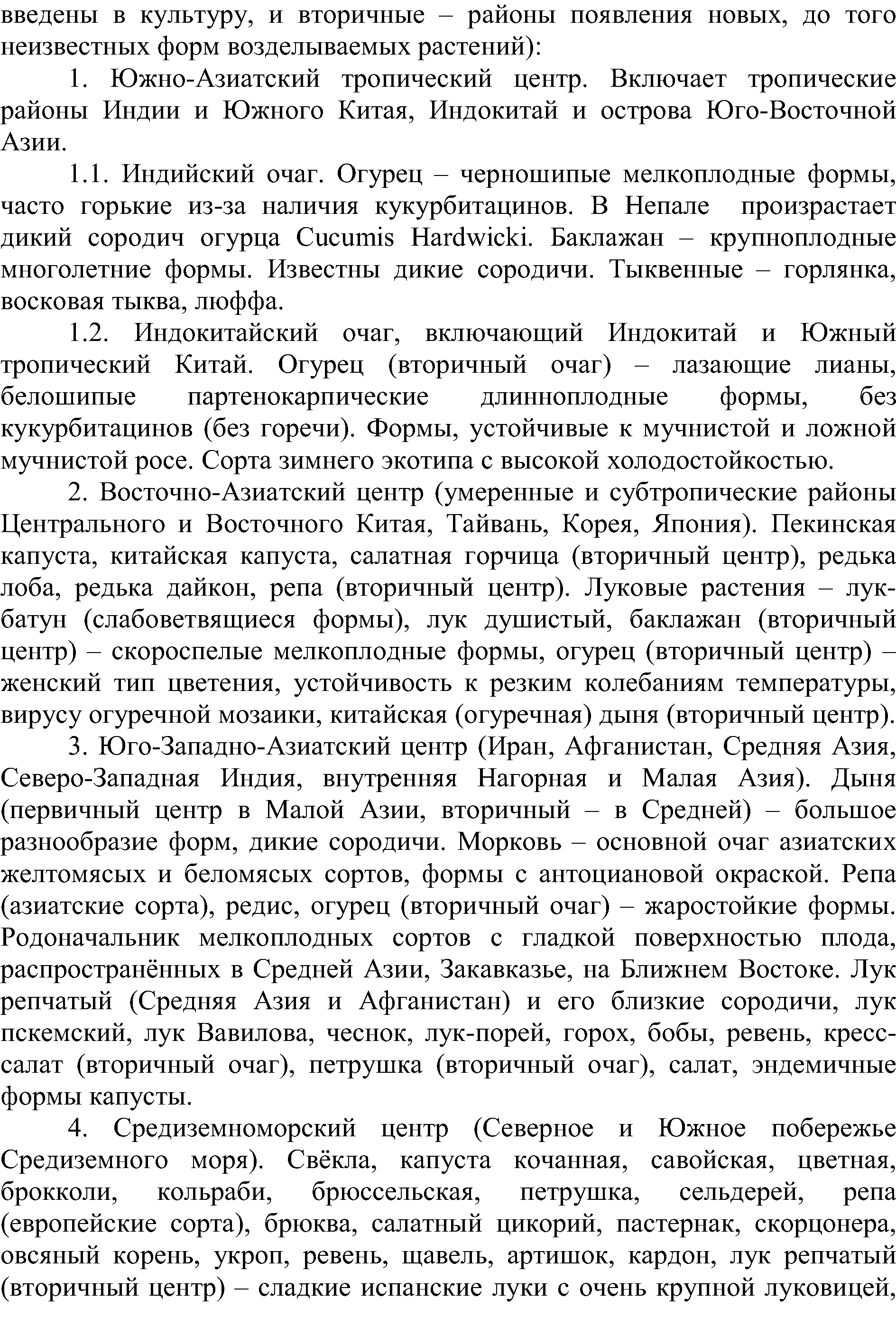

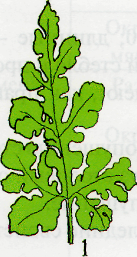

Форма листа: узкая и широкая (рис. 2).

Рис. 3. Рассечённость листьев

1 — нерассечённый лист; 2 — слабая; 3,4 — средняя; 5 — сильная; 6 — очень сильная

Рассечённость листа: очень сильная, сильная, средняя, слабая. Среди отечественных сортов арбуза столового преобладают формы с сильнорассеченным листом (рис. 3, 5—6). Для арбуза кормового характерен средне- и слаборассеченный лист (рис. 3,2—4).

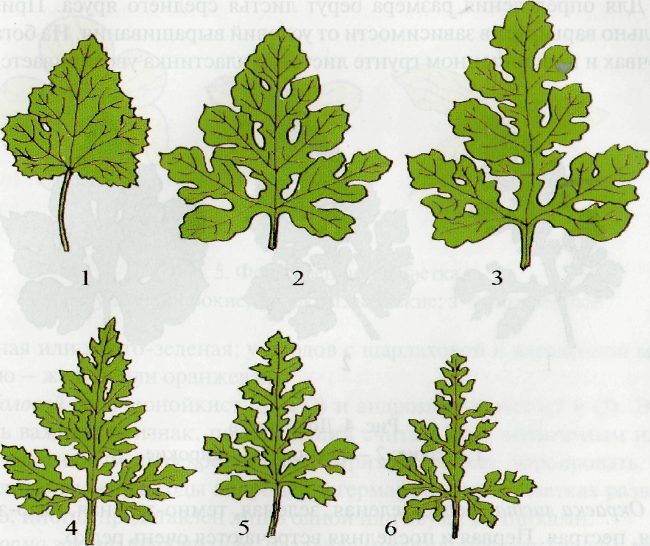

Доли листа: узкие (не соприкасаются между собой), средние (едва касаются друг друга), широкие (налегают одна на другую) (рис. 4).

Размер листа по продольному диаметру (см): очень мелкий — <10; мелкий—10—12; средний—13—18; крупный — 19—20; очень крупный — >20.

Для определения размера листа берут листья среднего яруса. Признак сильно варьирует в зависимости от

условий выращивания.

На богатых почвах и в защищенном грунте листовая пластинка увеличивается.

Рис. 4. Доли листа 1 — узкие; 2 — средние; 3 - широкие

Окраска листа: желто-зеленая, зеленая, темно-зеленая, сизо-зеленая, пестрая. Первая и последняя встреча-

ются очень редко.

Характер листа: нежный, грубый, жесткий. Грубые листья встречаются у арбуза кормового,

жесткие — у колоцинта (дикорастущий арбуз).

Цветок. Размер венчика (см): мелкий — <2; средний — 2—3; крупный — >3.

Окраска лепестков: светло-желтая, желтая, ярко-желтая. Последняя характерна для арбуза кормового.

Форма лепестков: округлые (широкие и узкие) и заостренные. По этому признаку арбуз столовый

отличается от кормового очень четко. У последнего лепестки венчика всегда заостренные .

Цветоножка (см): короткая - <1,5; средняя -11,6-3,0; длинная — >3,0.

Окраска рыльца: зеленая, желто-зеленая, желтая, оранжевая. Этот признак, хотя и не очень тесно,

коррелирует с окраской мякоти плода. У плодов с розовой и малиновой мякотью окраска рыльца чаще

Рис. 5. Форма венчиков цветка 1 — округлые, широкие; 2 — округлые,узкие; з — заострённые

зеленая или желто-зеленая; у плодов с шарлаховой и карминной мякотью — желтая или оранжевая.

Половой тип: монойкист и андромонойкист. Это очень важный признак, позволяющий

считать сорт облигатным или факультативным перекрестником. Признак может варьировать.

В холодные_влажные годы андроцей в гермафродитных цветках развит слабо, иногда представлен лишь

одной или двумя тычинками.

Форма завязи: шаровидная, овальная, цилиндрическая (рис.5); тесно коррелирует с формой плода, что

позволяет удалять не соответствующие сорту растения уже в период цветения.

Рис. 5. Форма завязи 1 — шаровидная; 2 — овальная; 3 —цилиндрическая

Опушение завязи: очень редкое, редкое, густое, войлочное; иногда отсутствует. Войлочное опуше-

ние характерно для арбуза кормового, цилиндрическая .

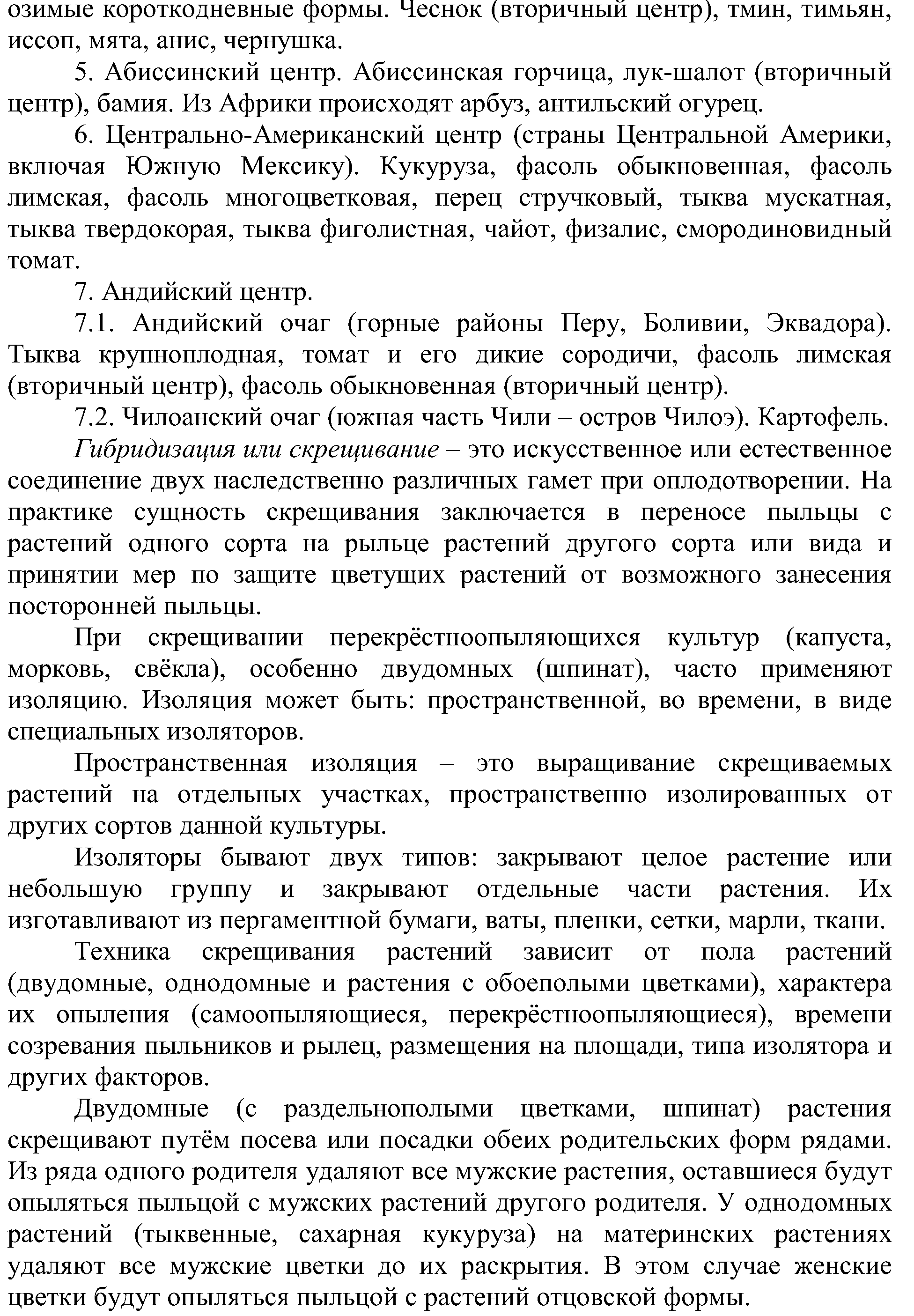

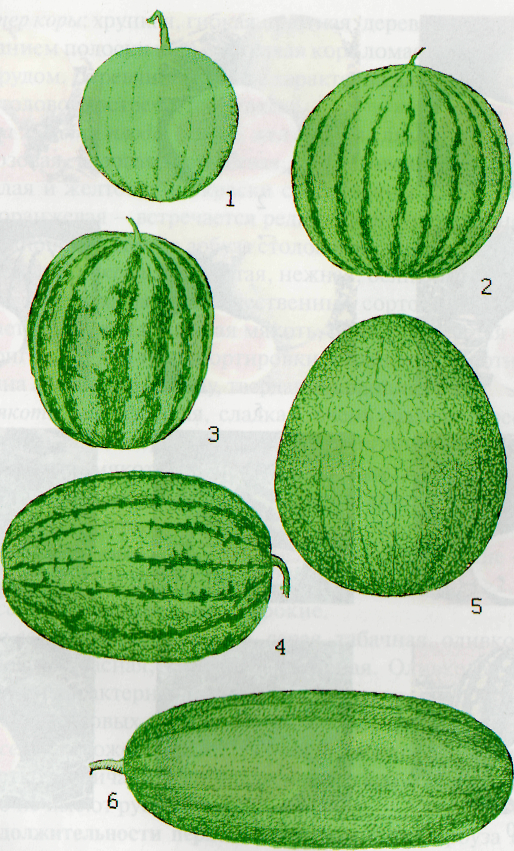

Плод. Форма плода: сплюснутая, шаровидная (иногда неправильно-шаровидная), тупоэллиптическая,

овальная (короткоовальная), грушевидная,

Среди отечественных сортов арбуза столового преобладают шаровидная и тупоэллиптическая формы.

Кормо-

вым сортам свойственны цилиндрические плоды. В последние годы среди столовых арбузов появились

сорта и гибриды с цилиндрическими плодами.

Размер плода по продольному диаметру (см); мелкий — <15 (масса до 2,5 кг); средний— 15—25 (масса 2,5—

5,0 кг);

крупный— >25 (масса >5,0 кг). Размер плода, а также связанная с ним масса плода очень сильно варьируют взависимости от агрофона и экологических условий.

Поверхность плода: гладкая, сегментированная, с венообразными выпусклостями, бугристая. Среди

сортов арбуза

столового преобладают формы с гладкими или слабосегментированными плодами.

Окраска фона плода: белесая, желтоватая, светло-зеленая, лимонно-желтая, кремовая, палевая, оранжевая, зеленая, темно-зеленая, черно-зеленая. Сорта с оранжевой окраской плода встречаются очень редко, среди отечественных они отсутствуют. Кремовый и палевый фоны плода характерны для арбуза кормового.

Рисунок плода: может отсутствовать, может быть представлен: элементами сетки, сеткой, сетчатыми полосами, нитчатыми полосами, мраморностью, узкими шиповатыми полосами, широкими шиповатыми полосами, фестончатыми (размытыми) полосами, широкими размытыми полосами, крупной мозаикой, мелкой мозаикой, ситцевостью .

Окраска рисунка плода: белесая, светло-зеленая, серо-зеленая, зеленая, темно-зеленая, черно-зеленая.

Толщина коры (см): тонкая— <1,0; средняя — 1—1,5; > толстая — 1,5—2,0; очень толстая —>2,0. Признак варьирует в зависимости от условий выращивания. При понижении температуры и избытке влаги кора утолщается.

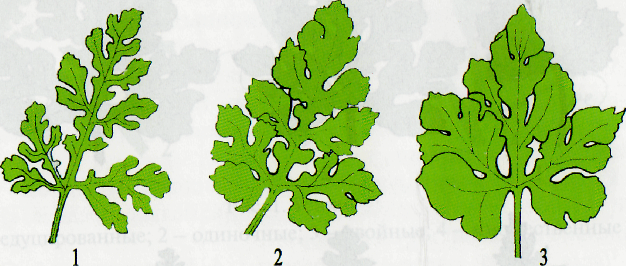

Рис. 6. Форма плода

1 - сплюснутая; 2 - шаровидная; 3 - тупоэллиптическая; 4 - овальная; 5 - грушевидная; 6 - цилиндрическая

1-твердокорая; 2- крупноплодная; 3, 4-мускатная