Соотношение полов в России

Современная Россия относится к числу стран с существенным преобладанием женского населения над мужским. По данным переписи населения 2010 г. численность женщин превышает численность мужчин на 10,8 млн. человек. В 2002 г. это превышение составляло 10,0 млн. человек. Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 30-летнего возраста (в 2002 г. – с 33-летнего возраста). [3]

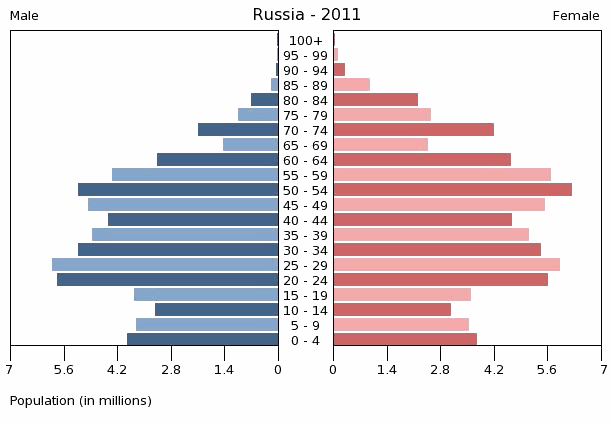

Как видно на графике (рис.3), количество мужчин (мальчиков и юношей) в возрасте от 0 до 19 лет совокупно в России составляет менее 15 миллионов человек. В тоже время мужчин в РФ в возрасте от 20 до 40 лет (следующие четыре возрастных группы) – около 22 миллионов. Еще более впечатляющий провал по соседним возрастным группам – количество людей мужского пола в стране в возрасте 15-19 лет сейчас почти в 2 раза меньше, чем людей возраста 20-24 года (3,8 против 5,75 миллионов человек). Практически идентичная ситуация и с женщинами.

Рисунок 3.

Половозрастная структура населения России

Значительное преобладание женщин в нашей стране объясняется чрезвычайно большим разрывом средней продолжительности жизни мужчин и женщин, достигшей к середине 90-х годов 14 лет, поэтому особенно велико преобладание женщин над мужчинами в старших возрастных категориях. Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года средний возраст жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. – 37,7 лет). [3]

Деформация семейной структуры населения России

Среди отечественных проблем демографического характера важное, а во многом центральное место принадлежит деформации семейной структуры населения. Являясь элементарной ячейкой общества, объединяющий совместно проживающих лиц, связанных родством и единством бюджета, семья выполняет функции физического воспроизводства населения, его социологизации и воспитания. Именно семья – тот социальный организм, в котором изменения социально – экономических и демографических характеристик «внешней» среды находят свое отражение в режиме воспроизводства населения. От семьи зависят репродуктивные установки общества, на ней прямо или косвенно отражаются все основные изменения, происходящие в обществе в целом, причем это отражение носит не односторонний, а комплексный характер, поскольку в той или иной мере через различные каналы семья оказывается связанной со всеми без исключения сферами деятельности общества.

В традиционных формах брака происходят изменения. Наибольшее влияние на трансформацию семейной структуры нашей страны оказал демографический переход, в процессе которого формировался стереотип репродуктивной организации населения на малодетную семью. При всех прочих равных условиях, чем дальше общество продвинулось по пути демографического перехода, тем меньше детей в семье, меньше средний ее размер, быстрее идет процесс нуклеризации (деление сложных семей на простые), выше в общей численности населения удельный вес одиночек (лиц, не состоящих в официальном браке). Вместе с тем и деформация возрастно–половой структуры населения в период переживаемого Россией экономического кризиса 90-х годов, и отказ женщин от рождения двух, трех и большего количества детей в последние годы не могли не сказаться на семейной структуре населения страны. В результате всех вышеперечисленных особенностей в современной России средний размер семьи не достигает и трех человек, что явно не достаточно даже для простого режима воспроизводства населения.

Между тем надо отметить, что идеальной и желаемой, по представлениям современных россиян, в том числе и формирующих сегодня семьи, остается двухдетная семья. Идеал двухдетной семьи в России сохраняется на протяжении не менее двух десятилетий, и данная ситуация практически не отличается от ситуации в других развитых странах, где тоже наиболее распространен идеал двухдетной семьи.