- •Раздел 1. Физико-механические свойства

- •Материалов железобетона и основы метода

- •Расчета конструкций по предельным состояниям

- •Лекция 1. Сущность железобетона.

- •1. 2. Предельное содержание арматуры в сечении

- •1.3. Минимальные размеры поперечного сечения

- •Минимально допустимая толщина железобетонных плит

- •1.4. Расстояния между стержнями продольной арматуры

- •1.5. Расстояние между стержнями поперечной арматуры

- •1.6. Рекомендуемые диаметры арматурных стержней

- •Предельно допустимые диаметры арматуры

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 2. Физико-механические свойства бетона. Прочностные характеристики бетона

- •2.1. Общие сведения о сопротивлении бетона

- •2.2. Прочностные характеристики бетона

- •2.3. Сопротивление бетона растяжению

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 3. Деформативные свойства бетона

- •3.1. Диаграмма деформирования бетона

- •3.2. Деформативность бетона

- •3.3. Объемные деформации бетона

- •3.4. Температурные деформации бетона

- •3.6. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении

- •Лекция 4. Арматура для железобетонных конструкций

- •4.1. Требования, предъявляемые к арматуре

- •4.2. Механические свойства арматурных сталей

- •4.3. Классы арматуры, соответствующие им нормативные и расчетные сопротивления

- •4.4. Деформативные характеристики арматуры

- •4.5. Арматурные изделия

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 5. Физико-механические свойства железобетона

- •5.1. Совместная работа арматуры с бетоном

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 6. Стадии напряженно-деформированного состояния сечений, нормальных к продольной оси железобетонного элемента

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 7. Основы РасчетА железобетонных конструкций

- •Метод предельных состояний

- •7.2. Воздействия на железобетонные конструкции в методе предельных состояний

- •7.3. Нормативные и расчетные характеристики материалов в методе предельных состояний

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы к Тестовому контролю

- •Раздел 2. Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям Лекция 8. Прочность сечений, нормальных к продольной оси железобетонных конструкций в методе предельных усилий

- •8.1. Общие положения

- •Классификация методов расчета железобетонных элементов по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента при действии изгибающего момента и продольных сил.

- •8.2. Критерий, определяющий расчетный случай разрушения

- •8.3. Расчетные уравнения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 11. Прочность растянутых элементов

- •11.1. Центрально растянутые элементы.

- •Лекция 12. Прочность сечений, наклонных к продольной оси при действии поперечных сил

- •12.1. Формы разрушения наклонного сечения

- •12.2. Прочность наклонных сечений железобетонных элементов без поперечного армирования

- •12.3. Расчет элементов на действие поперечной силы на основе расчетной модели наклонных сечений

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 3. Конструкции плоских перекрытий

- •7.1. Компоновка конструктивной схемы перекрытия

- •7.2. Проектирование плит перекрытий

- •7.3. Проектирование ригеля

1.6. Рекомендуемые диаметры арматурных стержней

Диаметры продольных стержней, устанавливаемые по расчету в сечении, не должны превышать величин, указанных в таблице 18.2. Для внецентренно сжатых элементов из монолитного бетона диаметр продольных рабочих стержней следует принимать не менее 12 мм.

Таблица 18.2

Предельно допустимые диаметры арматуры

Условия применения |

Максимально допустимые диаметры продольной арматуры, мм |

|

для внецентренно сжатых элементов |

для изгибаемых элементов |

|

В элементах с арматурой класса S500 и ниже из бетона: тяжелого и мелкозернистого С 12/15 то же, C16/20 и выше |

40 40 (40) |

40 25 (32) |

Примечание — В скобках даны значения диаметров для арматуры в вязаных каркасах. |

||

Диаметры стержней поперечной арматуры следует принимать:

а) во внецентренно сжатых линейных элементах:

- в вязаных каркасах — не менее 0,25 рабочей арматуры и не более 12 мм;

- в сварных каркасах — не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим, поставленным по расчету, диаметром продольной арматуры и не более 14 мм;

б) в изгибаемых элементах в вязаных каркасах:

- при высоте сечения до 800 мм включ. — 6 мм;

- при высоте сечения более 800 мм — 8 мм;

- в сварных каркасах — следует руководствоваться требованиями нормативных документов и рабочих чертежей, учитывающих свариваемость металла, наличие технологического оборудования, возможность контроля качества соединения, вид и способ приложения нагрузки.

Вопросы для самоконтроля

Каково назначение защитного слоя бетона железобетонных конструкций?

Как определяется минимально допустимая толщина защитного слоя бетона конструкций различного назначения?

С какой целью, и в каких случаях назначается ограничение предельного содержания арматуры в сечении железобетонных элементов?

По каким критериям назначаются минимальные размеры поперечного сечения железобетонных плит и внецентренно сжатых элементов?

Каковы конструктивные требования к минимально - и максимально допустимым расстояниям между стрежнями продольной арматуры конструкций?

Какие общие конструктивные требования установки поперечной арматуры в конструкциях?

Как назначается шаг расположения поперечной арматуры в балках и плитах?

Как назначается шаг расположения поперечной арматуры во внецентренно сжатых линейных элементов?

Какие предельно допустимые диаметры продольных и поперечных стрежней арматуры рекомендуются для использования в конструкциях?

Лекция 2. Физико-механические свойства бетона. Прочностные характеристики бетона

2.1. Общие сведения о сопротивлении бетона

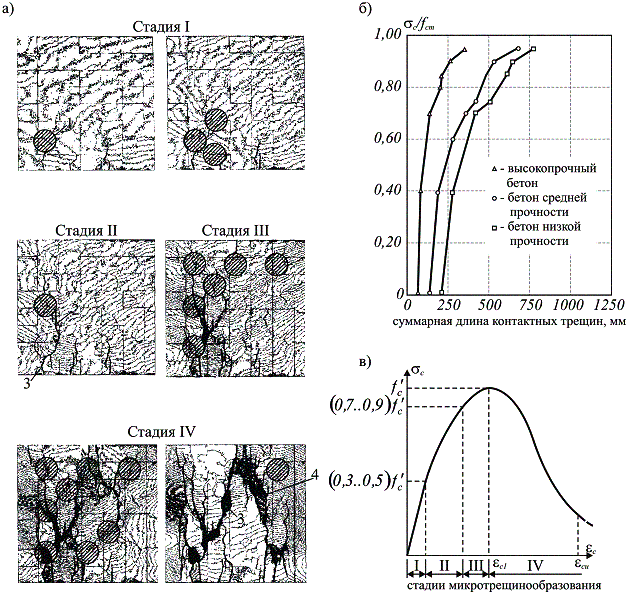

Бетон, являясь искусственным композитным материалом, состоит одновременно из трех материальных фаз: твердой, жидкой и газообразной. Твердую фазу или жесткий скелет структуры формируют зерна крупного и мелкого заполнителя, непрогидратировавшие зерна цемента, объединенные кристаллическим сростками, являющимися продуктами гидратации цемента. Жесткий скелет заполнен коллоидальным раствором продуктов гидратации цемента (жидкая фаза), а также воздухом (газообразная фаза), содержащимся в структурных порах. Таким образом, структура бетона содержит начальные дефекты и повреждения, определяющие его поведение под нагрузкой, а также при различных физических и химических воздействиях. При действии кратковременной сжимающей нагрузки зависимость, связывающую напряжения и деформации бетона (диаграмма деформирования), можно условно разделить на четыре характерных участка, соответствующих определенным стадиям процесса микротрещинообразования структуры (рис. 2.1).

1 – контактные микротрещины; 2 – комбинированные микротрещины;

3 – микротрещины в растворной матрице; 4 – магистральная трещина

Рис.2.1. Формирование и развитие микротрещин

в модельной структуре бетона

Начальный участок зависимости можно считать практически линейными. На этой стадии наблюдается незначительное увеличение числа контактных микротрещин на границе частиц заполнителя и цементного камня.

На второй стадии микротрещинообразования наблюдается интенсивное увеличение длины, ширины раскрытия и числа контактных микротрещин, что приводит к появлению нелинейного участка на графике зависимости «напряжения–деформации». Эта стадия характеризуется незначительным количеством микротрещин в цементном камне. Вместе с тем на второй стадии начинают появляться комбинированные микротрещины, объединяющие, главным образом, контактные микротрещины вокруг зерен заполнителя. Следует отметить, что формирование этих трещин, хотя и не нарушает стабильного состояния системы, приводит к скольжению зерен заполнителей относительно матрицы. Этим обусловлено проявление ярко выраженных неупругих свойств бетона на участке II диаграммы деформирования (см. рис. 2.1).

В третьей стадии увеличивается число и суммарная длина комбинированных трещин, возрастает их ширина раскрытия. На этой стадии начинают формироваться ярко выраженные микротрещины в цементном камне. Однако интенсивное развитие комбинированных микротрещин не ведет к незамедлительному исчерпанию прочности материала.

Появление нисходящей ветви на диаграмме деформирования бетона (участок IV) обусловлено интенсивным развитием глобальных или магистральных трещин, приводящих, в конечном итоге, к физическому разрушению материала.

В зависимости от вида напряженно-деформированного состояния, которое испытывает образец бетона при испытаниях (двух-, трехосное сжатие, сжатие–растяжение и т.д.), изменяются условия формирования и развития структурных микротрещин и, как следствие, его прочностные и деформативные характеристики.