- •1.Особенности радиорелейных и спутниковых радиорелейных систем.

- •1.Особенности радиорелейных систем прямой видимости.

- •1.2 Особенности спутниковых радиорелейных систем.

- •2. Распространение дециметровых и сантиметровых радиоволн в свободном пространстве.

- •3. Область пространства, существенно участвующая в формировании поля на заданной линии связи.

- •4. Влияние тропосферы на распространение радиоволн.

- •5. Распространение радиоволн на трассах ррл прямой видимости.

- •6. Влияние отражения радиоволн от гладкой поверхности Земли.

- •7. Учет сферичности земной поверхности.

- •8. Учёт рельефа местности в условиях рефракции радиоволн.

- •9. Расчёт множителя ослабления на открытых пролётах ррл.

- •10. Классификация орбит связных ка.

- •11. Прецессия орбиты ка. Высоты орбит связных ка.

- •12. Структура спутниковых систем передачи информации.

- •13. Космический сегмент ссс. Число спутников в орбитальной группировке.

- •14. Наземный сегмент ссс. Персональный пользовательский сегмент.

- •15. Зона радиовидимости ка.

- •16. Энергетический расчет ссс.

- •17. Структурная схема радиосвязи через ка.

- •18. Принципы построения ссс с многостанционным доступом.

- •19. Многостанционный доступ с частотным разделением каналов (мдчр).

- •20. Многостанционный доступ с разделением по времени (мдвр).

- •21. Сложные шумоподобные сигналы и их характеристики.

- •22. Системы с разделением каналов по форме сигнала.

- •23. Приемо-передающая аппаратура радиоствола.

- •24. Фидерные тракты радиорелейных линий связи.

- •25. Цифровая модуляция: аМн, чМн, фМн, офМн, кфМн, кам.

- •26. Цифровые радиорелейные линии. Принципы формирования цифровых сигналов.

26. Цифровые радиорелейные линии. Принципы формирования цифровых сигналов.

Современные ЦРРЛ широко используются в магистральных, внутризоновых и местных сетях радиосвязи. На базе ЦРРЛ невысокой пропускной способности строят местные сети по принципу «точка-много точек». ЦРРЛ получили широкое распространение в системах подвижной связи как соединительные линии между базовыми станциями, между контроллерами БС и центральным контроллером проводной связи. Кроме того, ЦРРЛ работают в цифровых сетях с радиодоступом. Они также образуют одно- и двухпролетные радиолинии для доступа к магистральной ЦРРЛ или ВОЛС. Все большее распространение получают локальные сети ЦРРЛ для передачи данных на персональные компьютеры и обмена данными между пользователями (интернет). Различают ЦРРС плезиохронной цифровой иерархии и синхронной. ПЦИ – система, объединяющая ЦСП потоков с различной скоростью передачи, использующая метод асинхронного объединения и разделения сигналов ЦСП, имеющих типовые номиналы скоростей передачи, но не охваченных единой системой синхронизации. В настоящее время есть три разновидности ПЦИ: европейская, американская и японская. Европейская базируется на Е1, пропускная способность каждой последующей ступени иерархии возрастает в 4 раза по сравнению с предыдущей: Е1-30 каналов, скорость 2048 кБит/с, Е2 – 120 каналов, скорость 8448 кБит/с и т.д. Так как скорости передачи ЦСП жестко стандартизированы, то синхронное объединение при ПЦИ требует уравнивания скоростей, стаффинг, исключающее набегание одной импульсной последовательности на другую, что приводит к потере части информации. Процесс мультиплексирования состоит в записи компонентных сигналов в буфер (оперативную память), которая производится на скорости данного компонентного потока и последующего считывания информации с повышенной скоростью, что гарантирует свовременное опорожнение буфера. Недостаток битов компенсируется битами стаффинга. Помимо информационных потоков в групповой сигнал высшей ступени вводятся сигналы цикловой синхронизации, сигналы управления и индикаторы стаффинга, предназначенные для синхронизации процедуры демультиплексирования на противоположном конце цифрового тракта. Поэтому скорость передачи группового сигнала будет превышать скорости компонентного сигнала, умноженного на 4. Опыт развития сети показал, что возможности ПЦИ уже не удовлетворяют требованиям к объемам передаваемой информации, номенклатуре услуг, надежности и гибкости сетей и возможности построения глобальной сети, функционирующей по единым стандартам. В связи с этим создана СЦИ или SDH. Универсальные возможности транспортирования разнородных сигналов достигаются в СЦИ благодаря использованию принципа контейнерных перевозок. В транспортной сети СЦИ перемещаются специальные цифровые структуры – виртуальные контейнеры, в которых размещаются сигналы информационной нагрузки и вспомогательная информация. Сетевые операции с контейнерами выполняются независимо от их содержания. Передача контейнеров осуществляется в составе структур – синхронных транспортных модулей (STM). После доставки на место назначения информационные сигналы выводятся из контейнеров. СЦИ является прозрачной для любых сигналов и может использоваться для развития действующих сетей. Система синхронизации работы сетевых узлов, оконечных и промежуточных пунктов позволяет избежать потерь информации при мультиплексировании и демультиплексировании потоков. Обязательным условием построения транспортной сети СЦИ является наличие систем сетевого контроля и управления с резервированием, оперативным переключением, вводом и выделением информации на оконечных и промежуточных пунктах и автоматическим обслуживанием. СТМ-1: 155,5 Мбит/с, 63 потока Е1, СТМ-4:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ РРСП

Эффективность использования спектра частот у аналоговых систем передачи выше, чем у цифровых, даже при использовании КАМ-16 (квадратурная амплитудная модуляция).

Цифровые РРЛ позволяют реализовать возможности дискретных цифровых сигналов:

использование помехоустойчивых видов цифровой манипуляции;

регенерация цифровых сигналов на выходе каждого приемника.

В МККР предложено деление цифровых РРЛ по пропускной способности малой (С < 10 Мбит/с), средней (10< С <100 Мбит/с), большой (С >100 Мбит/с).

ЦРРЛ с большой пропускной способностью должны иметь полосы пропускания порядка 100 МГц и более. Считается целесообразным чтобы они работали в диапазонах короче 3 см, широко используется ММ диапазон. ЦРРЛ отличается от аналоговых тем, что по ним передаются высокоскоростные потоки информации, характеризуется широким спектром передаваемых частот, требует широких полос пропускания приемо-передающей аппаратуры.

Характерным свойством цифровых методов передачи является то, что практически можно пренебречь любым мешающим сигналом с уровнем, меньше уровня полезного сигнала на 20 дБ и более. Это свойство используется при выборе плана частот. Можно увеличить в 2 раза пропускную способность путем выбора одинаковых рабочих частот для каждой пары стволов, используя для развязки только разные поляризации (обычно поляризационная развязка превышает 30 дБ). Внедрение высокоскоростных цифровых РРСП (140 Мбит/с) на линиях магистральной связи идёт параллельно с дальнейшим развитием аналоговых систем.

Переход к полностью цифровым РРСП обусловлен дешевизной аппаратуры временного группирования.

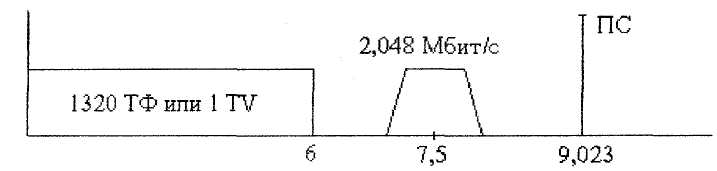

На первом этапе внедрения цифровых систем на магистральных РРСП цифровые тракты с пропускной способностью 2.048 и 8.448 Мбит/с организуются на базе действующих аналоговых РРСП путём установки только дополнительной оконечной аппаратуры. Цифровые сигналы 2.048 передаются путём фазовой манипуляции поднесущей, расположенной в верхней части спектра основной полосы частот, выше сигнала многоканальной телефонии или ТВ.

Для передачи цифрового сигнала 8,448 требуется отдельный радиоствол и оконечное оборудование ОЦФ-8, которое обеспечивает:

- сопряжение оконечной аппаратуры аналогового ствола с аппаратурой временного группообразования цифровых стволов;

- преобразования цифровых сигналов для передачи по аналоговым РРЛ;

- компенсацию затухания;

- коррекцию частотной характеристики;

- контроль входного и выходного сигнала;

- индикацию коэффициентов ошибок.

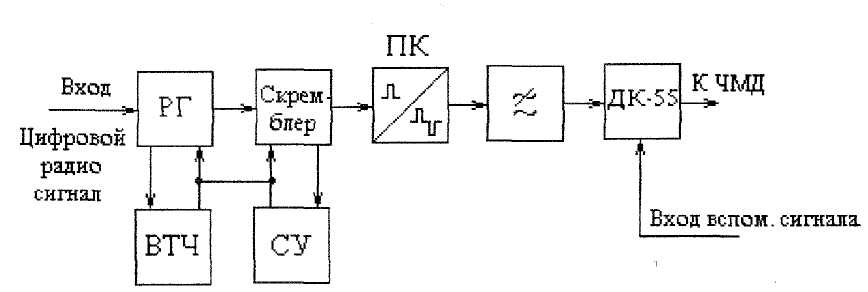

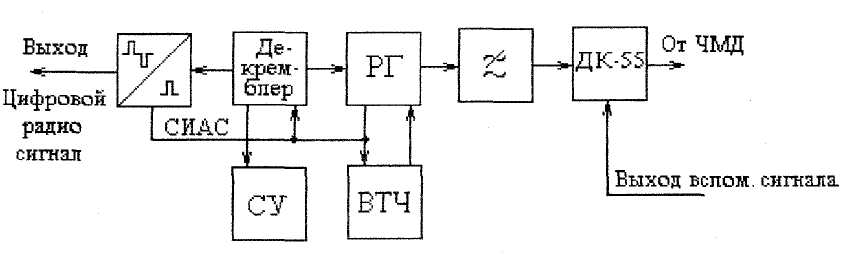

Рисунок - Структурная схема ОЦФ-8,

где ВТЧ - схема выделения тактовой частоты с ФАПЧ; РГ - регенератор квазитроичного кода; ДК-55 - вилка фильтров; СУ - система сигнализации и управления

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦФ-8

Параметр |

Значение |

Скорость передачи Мбит/с. |

8,448 |

Отношение с/ш при коэффициенте 10-3 , дБ |

Не более 1 |

Метод модуляции |

Трехуровневая ЧМ |

Оборудование ОЦФ-2 позволяет организовать передачу сигналов вещания в цифровом виде вместо 2..4 звуковых каналов первого класса - шесть каналов высшего класса или три стереоканала.

ОЦФ-8 используется на линиях внутризоновой связи для организации с аппаратурой КУРС-8 цифровых систем второго уровня передачи. Аналогичное назначение имеет аппаратура Электроника-Связь-11-Ц. Она работает в диапазоне частот 10,7 —11,7 ГГц и включает в себя:

- оборудование цифрового радиорелейного тракта; - аппаратуру временного каналообразования;

- контейнер приёмопередатчиков, расположенных около антенны;

- контейнер служебной связи;

- блок сопряжения, коммутации и грозозащиты;

- устройство гарантированного электропитания. Приёмопередатчики выполнены с использованием СВЧ микросхем и ЛПД.

В приёмниках используется когерентное детектирование ОФМ-2 на частоте 530 МГц,

Рпер =0,2 Вт , Кшприём ≤2 дБ организует внутриобластные линии связи с числом пролётов - 10. Цифровой сигнал регенерируется на каждой промежуточной станции.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦРРС

Основными признаками, по которым классифицируется многообразие типов радиорелейных станций, являются диапазон рабочих частот и пропускная способность.

Рекомендациями Международного Союза Электросвязи (МСЭ, ITU), документами Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ России) и Государственными стандартами определены полосы радиочастот, в которых могут работать радиорелейные линии связи. Эти полосы (диапазон) расположены вблизи частот 2, А, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 28, 36 и до 50 ГГц. Около некоторых из указанных частот определено несколько полос частот. В каждой полосе частот рекомендациями МСЭ-Р жестко регламентирован план частот, то есть конкретные частоты, на которых могут работать передающие и приемные устройства радиорелейных станций.

Пропускная способность ЦРРС тесно связана с цифровыми иерархиями, рекомендованными МСЭ-Т. Сейчас наиболее распространены плезиохронная цифровая иерархия (PDH), основанная на первичном цифровом сигнале со скоростью 2048 кбит/с (Е1), и синхронная цифровая иерархия (SDII), первичный цифровой сигнал которой имеет скорость 155 520 кбит/с (STM-1). В плезиохронной иерархии сигналы более высоких уровней иерархии I имеют значения 8448 кбит/с (Е2), 34 368 кбит/с (ЕЗ) и 139 264 кбит/с (Е4). Иногда иерархическим скоростям ставят в соответствие число стандартных телефонных каналов. Один телефонный канал соответствует основному цифровому сигналу со скоростью 64 кбит/с, поэтому первичный цифровой сигнал PDH соответствует 30 телефонным каналам с удвоением их числа на каждом уровне иерархии.

В SDH кроме первичного сигнала (его называют синхронным транспортным модулем STM-1) предусмотрены транспортные модули более высоких уровней — STM-2, STM-4 и т. д., а также субпервичный цифровой сигнал со скоростью 51 840 кбит/с (SUB STM-1).

Пропускная способность современных цифровых радиорелейных линий всегда либо совпадает с иерархическими скоростями передачи, либо кратна им. Например, пропускная способность может составлять 34 368 кбит/с или 16x2048 кбит/с.

По пропускной способности радиорелейные линии бывают:

низкоскоростные — до 8 кбит/с;

среднескоростпые — до 52 кбит/с;

высокоскоростные — свыше 140 кбит/с.

Другой признак для классификации — место радиорелейных линий в сетях связи. Различают магистральные (междугородные, международные) линии, внутризоновые, местные городские и сельские линии, а также технологические линии. Сфера применения радиорелейных линий в значительной мере связана с диапазоном частот и пропускной способностью. Так, магистральные РРЛ должны иметь очень большую пропускную способность (до STM-16), многоствольную структуру, пролеты большой дальности и для их работы выделены оптимальные для этих целей диапазоны частот 4,5, 6 ГГц.

Для внутризоновой связи предпочтительны средне- и высокоскоростные РРЛ в диапазонах частот 8—15 ГГц. Для местной связи применяются все виды радиорелейных станций.

Сочетание двух рассмотренных технических характеристик определяет предварительный выбор аппаратуры.

Очевидно, что пропускная способность должна быть не менее объема информации, подлежащего передаче однако завышенные требования к этому параметру приводят к нежелательным последствиям: уменьшается длина пролета радиолинии и увеличивается занимаемая полоса частот.

При выборе диапазона рабочих частот необходимо учитывать уменьшение длины пролета по мере возрастания рабочей частоты и загруженность диапазона в конкретном регионе действующими средствами радиорелейной связи.

Средняя длина пролета радиорелейной линии колеблется от 50—60 км в диапазонах 2 и 8 ГГц до 5—10 км в диапазонах свыше 36 ГГц. В основном это обусловлено увеличением затухания радиоволн в свободном пространстве и появлением дополнительных потерь в гидрометеорах (дождь, снег, туман) но мере повышения частоты.

Загруженность диапазонов частот в значительной степени связана с насыщенностью сетей связи радиорелейной аппаратурой, выпускаемой отечественной промышленностью. В большинстве регионов России наиболее загружены диапазоны 2, 8, 11 и 15 ГГц.

Основные технические характеристики

Соединение радиорелейной станции с потребителем (каналообразующая аппаратура, коммутационные станции, мультиплексоры и т. п.) происходит по стандартным цифровым стыкам. Требования к цифровым стыкам определены рекомендациями G-703, G-708, G-823 МСЭ-Т и учитывающим эти рекомендации Государственным стандартом РФ (ГОСТ Р50765-95). Эти требования определяют форму, уровни, нагрузки, стабильность частоты, фазовые движения и другие параметры цифровых сигналов, строгое соблюдение которых гарантирует высокое качество передачи.

Цифровые сигналы передаются между радиорелейными станция ми с помощью модулированной радиочастотной несущей. Чем меньше занимаемая полоса частоты, тем выше эффективность использования выделенных участков диапазона частот. Эта эффективность определяется такими характеристиками, как стабильность несущей частоты и модуляция радиосигнала.

Требования к стабильности частоты постоянно повышаются и выполняются за счет применения высокостабильных опорных кварцевых генераторов и синтезаторов частот.

Усложняются и методы модуляции. При низких и средних скоростях передачи используется квадратурная относительная фазовая модуляция (QPSK), а при высоких скоростях обязательно применение многоуровневых квадратурных амплитудных видов модуляции (QAM, TCM), когда число уровней достигает 128. Наблюдается тенденция применения квадратурной модуляции с небольшим числом уровней (4—16) в среднескоростных и даже низкоскоростных станциях. При всех видах модуляции предусматривается жесткая фильтрация модулированного сигнала для уменьшения занимаемой полосы частот.