- •1.Особенности радиорелейных и спутниковых радиорелейных систем.

- •1.Особенности радиорелейных систем прямой видимости.

- •1.2 Особенности спутниковых радиорелейных систем.

- •2. Распространение дециметровых и сантиметровых радиоволн в свободном пространстве.

- •3. Область пространства, существенно участвующая в формировании поля на заданной линии связи.

- •4. Влияние тропосферы на распространение радиоволн.

- •5. Распространение радиоволн на трассах ррл прямой видимости.

- •6. Влияние отражения радиоволн от гладкой поверхности Земли.

- •7. Учет сферичности земной поверхности.

- •8. Учёт рельефа местности в условиях рефракции радиоволн.

- •9. Расчёт множителя ослабления на открытых пролётах ррл.

- •10. Классификация орбит связных ка.

- •11. Прецессия орбиты ка. Высоты орбит связных ка.

- •12. Структура спутниковых систем передачи информации.

- •13. Космический сегмент ссс. Число спутников в орбитальной группировке.

- •14. Наземный сегмент ссс. Персональный пользовательский сегмент.

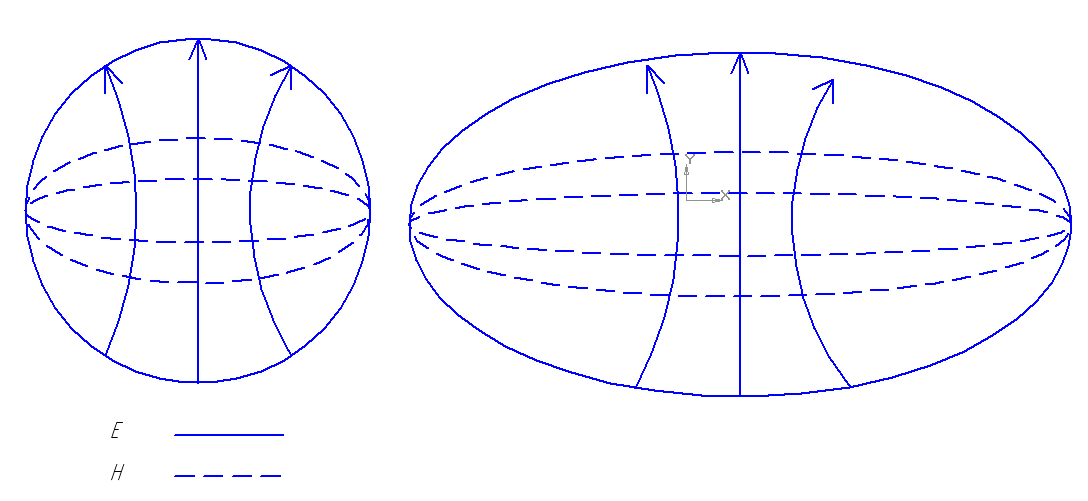

- •15. Зона радиовидимости ка.

- •16. Энергетический расчет ссс.

- •17. Структурная схема радиосвязи через ка.

- •18. Принципы построения ссс с многостанционным доступом.

- •19. Многостанционный доступ с частотным разделением каналов (мдчр).

- •20. Многостанционный доступ с разделением по времени (мдвр).

- •21. Сложные шумоподобные сигналы и их характеристики.

- •22. Системы с разделением каналов по форме сигнала.

- •23. Приемо-передающая аппаратура радиоствола.

- •24. Фидерные тракты радиорелейных линий связи.

- •25. Цифровая модуляция: аМн, чМн, фМн, офМн, кфМн, кам.

- •26. Цифровые радиорелейные линии. Принципы формирования цифровых сигналов.

23. Приемо-передающая аппаратура радиоствола.

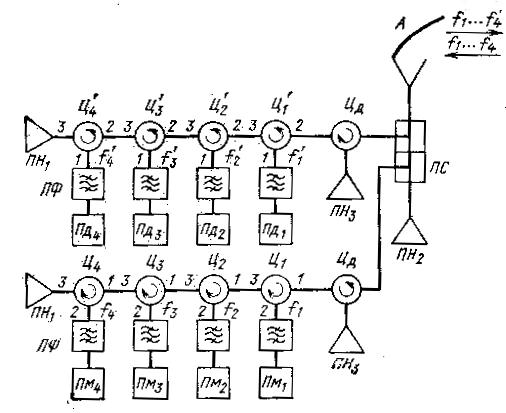

В ретрансляторах широко применяют гетеродинные приемопередатчики, построенные на основе передатчика с преобразованием частоты и супергетеродинного преемника, что позволяет принимать и передавать сигналы на разных частотах, исключив тем самым взаимовлияние между каналами передачи и приема. Передатчик радиоствола состоит из преобразователя частоты, в который входит мощный усилитель промежуточной частоты, смеситель канала передачи, гетеродин канала передачи, полосовой фильтр СВЧ и усилитель сигнала СВЧ канала передачи. Модулированный сигнал с УПЧ приемника поступает на МУПЧ, затем в См. На выходе См полосовым фильтром выделяется сигнал с частотой передачи. Гетероинные приемопередатчики ретранслятора в зависимости от заданного метода ретрансляции могут осуществлять гетеродинирование на основной, промежуточной, высокой полосе частот. Гетеродиный ретранслятор на основной полосе частот: есть модем, который позволяет выводить и вводить дополнительную информацию. Применяют в цифровой и аналоговой аппаратуре. Каналы ввода и вывода соединяются с оконечной аппаратурой телефонного канала общего пользования. Гетеродинный ретранслятор на промежуточной частоте: нет модема. Оснащают промежуточные радиорелейные станции без вывода информации. Гетеродинный ретранслятор на высокой частоте: исключаются все элементы каналов ПЧ и См. Ретранслятор работает по схеме усиления сигналов СВЧ и гетеродинного преобразования в смесителе сдвига частоты передатчика на частоту передачи. Затем следует фильтрация в ПФ СВЧ передаваемого сигнала и дальнейшее усиление в УсСВЧ передатчика. Необходимым элементом ретранслятора по высокой частоте является узел ПЧ с помощью См сдвига частоты передатчика, в связи с тем, что частоты приема и передачи сдвигаются относительно друг друга. Применяются в бортовых ретрансляторах, где нет необходимости выводить поступающую информацию, а ввод собственной телеметрической информации осуществляется путем модуляции в канале УсСВЧ передатчика.

24. Фидерные тракты радиорелейных линий связи.

Основными требованиями, предъявляемыми к фидерному тракту радиорелейных станций, являются: минимальный уровень потерь; отсутствие излучения в пространство или приема энергии из пространства фидерным трактом; хорошее согласование с антенной и аппаратурой (низкий уровень отражения); отсутствие условий для распространения в фидерном тракте высших типов волн. В фидерном тракте сантиметрового диапазона используются следующие типы волноводов: круглые, эллиптические, прямоугольные; дециметрового – коаксиальный кабель. Круглые волноводы позволяют передавать две волны, имеющие ортогональные поляризации. Основным типом волн в круглом волноводе является волна H11. Волноводный тракт собирается из секций длиной 4,5 – 5,0 м, соединяемых с помощью фланцев. Общая длина фидерного тракта достигает 120 м. Потери 0,02 дБ/м. Недостатком круглых волноводов является эллиптичность в сечении волновода из-за деформаций при монтаже и эксплуатации, поэтому лучшим вариантом является применение более прочного биметаллического волновода. Эллиптические волноводы изготавливаются в виде полой гофрированной трубы из медной отожженной ленты, на которую наложены защитные оболочки. Потери 0,04 дБ/м. В прямоугольных волноводах волна H10. Потери 0,025 – 0,06 дБ/м.

В коаксиальных фидерах волна ТЕМ. Потери 0,08 дБ/м.

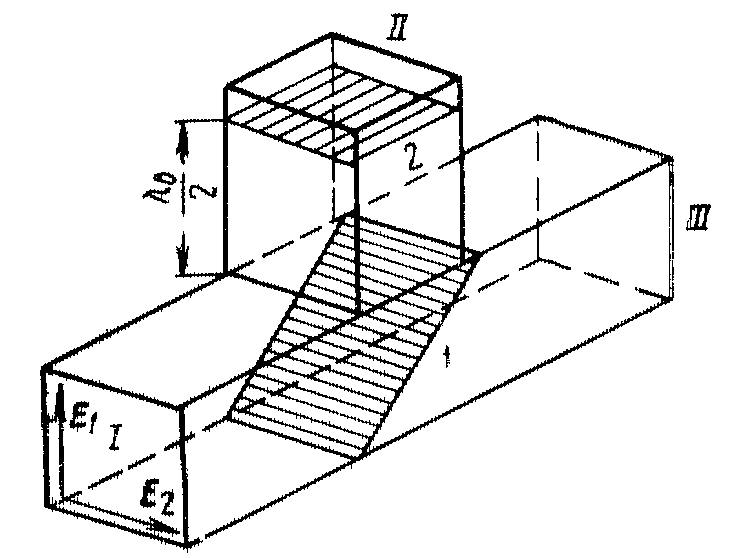

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ВОЛНОВОДА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Ф ильтр

представляет собой волноводный тройник

квадратного сечения с расположенной

внутри металлической решеткой. Если на

общий вход 1 поступают волны двух

поляризаций, то волна у которой вектор

напряженности электрического поля

параллелен проводам наклонной решетки

1 направляется в боковое плечо 2, а волна

у которой вектор перпендикулярен

проводам наклонной решетки беспрепятственно

проходит через нее и направляется в

плечо 3.

ильтр

представляет собой волноводный тройник

квадратного сечения с расположенной

внутри металлической решеткой. Если на

общий вход 1 поступают волны двух

поляризаций, то волна у которой вектор

напряженности электрического поля

параллелен проводам наклонной решетки

1 направляется в боковое плечо 2, а волна

у которой вектор перпендикулярен

проводам наклонной решетки беспрепятственно

проходит через нее и направляется в

плечо 3.

Величина развязки определяется главным образом точностью изготовления фильтров и обычно достигает значений 40 – 45 дБ.

Существенный недостаток ПФ выполненного из волноводов квадратного сечения состоит в необходимости при включении в АФ тракт применять переходы от круглого сечения к квадратному.

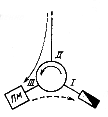

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРРИТОВЫХ

ЦИРКУЛЯТОРОВ

Ферритовый циркулятор представляет собой волноводный (коаксиальный) тройник, внутри которого помещен ферритовый вкладыш, находящийся в постоянном магнитном поле (Y циркулятор). При отсутствии феррита сигнал поступивший в плечо 1 делится поровну между 2 и 3 плечом. При наличии намагниченного феррита сигнал поступивший в плечо 1 выходит из плеча 2, поскольку переизлученная ферритом волна в плече 2 будет синфазна, а в плече 3 противофазная.

Линейно

поляризованная волна может быть

представлена суммой двух волн с круговой

поляризацией. Для каждой из этих волн

феррит представляет собой изотропную

среду с магнитными проницаемостями

![]() и

и

![]() .

Из-за различия магнитных проницаемостей

феррита

и

волны огибающая магнитный образец имеют

различные фазовые скорости. Размеры

вставки выбирают таким образом, чтобы

эти волны приходили на выход II

в фазе, а на выход III

в противофазе.

.

Из-за различия магнитных проницаемостей

феррита

и

волны огибающая магнитный образец имеют

различные фазовые скорости. Размеры

вставки выбирают таким образом, чтобы

эти волны приходили на выход II

в фазе, а на выход III

в противофазе.

В зависимости от рабочего диапазона развязка между плечами циркулятора составляет 25 – 30 дБ, потери 0,1 – 0,2 дБ.

На рисунке показана схема использования ФЦ для поглощения сигнала отраженного от приемника.

Наиболее перспективными устройствами разделения и объединения стволов (РОС) являются РОС с полосовыми фильтрами и ферритовыми циркуляторами, которая представлена на рисунке.