- •Глава 1 Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

- •Классификация катастроф, предложенная мз рф:

- •Алгоритм применения авд.

- •Последовательность действий при работе с авд.

- •2. Неудовлетворенные потребности:

- •Цель краткосрочная:

- •Глава 3 Первая помощь и особенности проведения реанимационных мероприятий при экстремальных воздействиях.

- •2.Неудовлетворенные потребности:

- •Цель краткосрочная:

- •Алгоритм экстренной помощи при асфиксии инородным телом:

- •Цель краткосрочная:

- •Задача.4

- •Цель краткосрочная:

- •Эталон ответа к задаче.

- •Глава 4

- •Доврачебная медицинская помощь

- •При неотложных состояниях в клинике внутренних болезней.

- •Особенности оказания помощи в условиях чрезвычайных состояний.

- •Цель краткосрочная: снизить ад; - уменьшить дыхательную недостаточность;- уменьшить головную боль, тошноту;

- •Задача 7

- •Эталон ответа к задаче

- •Эталон ответа8

- •Цель краткосрочная:

- •Цель краткосрочная:

- •Глава 5 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. Особенности оказания помощи пострадавшим в коматозном состоянии.

- •Классификация кровотечений

- •Места компрессий артерий

- •Глава 6 Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

- •1 Ст. Развернуть горизонтально

- •Глава 7 Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенности оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

- •Глава 8 Помощь при острых аллергических реакциях.

- •Стандарт медицинской помощи больным с анафилактическим шоком неуточненным. Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 сентября 2006 г. №626.

- •Общая неспецифическая гипоаллергенная диета (по а.Д.Адо)

Глава 1 Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

Цель занятия: знать - определение понятий «чрезвычайная ситуация (ЧС)» и «катастрофа»;

-принципы организации медицинского обеспечения населении при ЧС;

-формирования экстренной медицинской помощи;

-этапы медицинского обеспечения;

-обязанности медицинских работников при ЧС в зависимости от фазы развития ЧС;

-виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп.

Катастрофа - это внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы, причинившее ущерб здоровью людей, нарушение условий их жизнедеятельности, вызвавшее разрушение или уничтожение объектов и других материальных ценностей в значительных размерах, а также нанесшее серьезный ущерб окружающей среде.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на объекте или определенной территории, сложившаяся в результате катастрофы, аварии, эпидемии, эпизоотии, применения средств массового поражения или иного бедствия при которой число жертв, нуждающихся в неотложной медицинской помощи значительно превосходит возможности ее своевременного оказания силами и средствами местного здравоохранения, что потребует:

-существенного изменения форм и методов повседневной работы медицинских учреждений и персонала;

-привлечения медицинской помощи извне.

Любая ЧС характеризуется, прежде всего, масштабами и последствиями.

По масштабам ЧС классифицируются как:

Локальные

Местные

Территориальные

Федеральные

Трансграничные

По тяжести последствий с учетом масштабов распространения ЧС подразделяются на пять классов:

Локальная – менее 10 пострадавших;

Местная – 10- 50 пострадавших;

Территориальная - 50-500 пострадавших;

Федеральная – 50-500 пострадавших, до 1000 –нарушены условия жизнедеятельности;

Трансграничная – более 500 пострадавших, более 1000 - с нарушенными условиями жизнедеятельности.

По виду катастрофы классифицируются как:

- природные (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами, оползни, сели и т.д.).

-техногенные (радиационные, химические, биологические аварии; пожары и взрывы; обрушение сооружений: аварии на очистных сооружениях; затопление; крушения (аварии транспортных средств);

- экологические (в атмосфере, биосфере, гидросфере и литосфере);

-биолого-социальные (инфекционная заболеваемость: людей, животных, растений; голод; терроризм);

- военные (военные конфликты, войны).

Классификация катастроф, предложенная мз рф:

-

Метеорологические

Теллурические и

тектонические

Топологические

Космические

бури, ураганы, смерчи; морозы;

снегопады; жара,

з

асухи.

асухи.

землятресения;

цунами; извержения вулканов;пожары

наводнения; сели; оползни;

снежные обвалы

метеориты; прочие

к

осмические

катастрофы

осмические

катастрофы

-

П

риродные

катастрофы (стихийные бедствия)

риродные

катастрофы (стихийные бедствия)

-

Естественные

(не зависящие от деятельности человека)

-

Виды

катастроф

Виды

катастроф

-

Искусственные

(

вызываемые

деятельностью человека)

вызываемые

деятельностью человека)

-

Технологические катастрофы

Транспортные |

|

Производственные |

авиационные и космические; железнодорожные; автодорожные; на флоте

|

механические; термические; химические; радиационные; бактериологические |

Социальные |

|

Специфические |

терроризм; общественные беспорядки; голод; алкоголизм, наркомания

|

войны; эпидемии |

В последние годы сформировалось направление медицины – медицина катастроф, составляющее систему научных знаний и практических мероприятий, имеющих цель прогнозировать крупные аварии, стихийные бедствия и другие ЧС, организовывать и оказывать медицинскую помощь пострадавшим в кратчайшие сроки.

Для ликвидации медицинских последствий ЧС привлекаются силы и средства Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), созданной в нашей стране в 1994г. Головной организацией является Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», в составе которого работает полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ).

К работе по ликвидации ЧС привлекаются как штатные сотрудники ПМГ, так и специалисты ведущих клиник страны.

Аналогичные медицинские формирования создаются при региональных и территориальных центрах медицины катастроф. В Москве – с 1991г. действует Служба экстренной медицинской помощи (СЭМП) Департамента здравоохранения, территориальные центры медицины катастроф и формирования медицины катастроф местного значения.

Чтобы не растеряться в ЧС, оказать эффективную помощь пострадавшим, необходимо руководствоваться некоторыми общими принципами оказания такой помощи и хорошо представлять не только медицинские, но и организационные аспекты.

Основная цель защиты – предотвращение или минимизация ущерба, который может возникнуть в результате ЧС.

Цель защиты достигается путем решения ряда взаимосвязанных задач защиты:

Первая задача – информационное обеспечение, решается путем прогнозирования, мониторинга, выявления и оценки радиационной, химической, пожарной и иных видов опасности, оповещения населения об угрозе возникновения ЧС и возможных последствиях.

Вторая задача – непосредственная инженерная, химическая, медицинская защита и эвакуация населения.

Третья задача – ликвидация последствий ЧС и нормализация обстановки, решается путем проведения аварийно-спасательных работ, обеззараживания местности и жизнеобеспечения населения.

Защита населения и территорий в ЧС организуется в соответствии с системой принципов, к числу которых относятся:

Принцип ответственности - защита является важнейшей задачей органов государственной и исполнительной власти, местного самоуправления, руководителей организаций всех форм собственности.

Принцип комплексности – защита «всех от всего».

Принцип непрерывности – защита « везде и всегда».

Принцип дифференцированности – «каждому свое».

Принцип разумной достаточности – ничего не должно быть больше, чем необходимо (не пересолить).

Защита населения в режиме ЧС осуществляется в три этапа:

Первый этап – оповещение населения, локализация источника ЧС, использование средств защиты населения, при необходимости – эвакуация.

Второй этап – аварийно-спасательные и аврийно-восстановительные работы, оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Третий этап – первоочередное жизнеобеспечение: временное размещение оставшихся без жилья, обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости.

ВСЕРОСИЙСКАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ (ВСМК).

Подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), функционально объединяющая службы медицины катастроф Минздрава России, Минобороны России, а также силы и средства МПС России, МВД России и других федеральных органов исполнительной власти, предназначенных для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Состоит из органов управления, системы связи и оповещения, формирований и учреждений, предназначенная для организации и осуществления медико-санитарного обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций. ВСМК имеет следующие уровни: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. ВСМК работает в трех режимах: режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности ( при угрозе возникновения ЧС) и режиме чрезвычайной ситуации.

ВСЕРОСИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ «ЗАЩИТА».

Головное научно-практическое государственное учреждение Минздрава России по проблемам медицины катастроф. Является рабочим органом Федеральной межведомственной координационной комиссии Всероссийской службы медицины катастроф; выполняет функции Регионального центра медицины катастроф Центрального региона РФ. ВЦМК "Защита" состоит из управления, основных подразделений и подразделений обеспечения. Основными подразделениями ВЦМК "Защита" являются штаб ВСМК, филиалы ВЦМК "Защита" (в восьми федеральных округах и в особых случаях по решению Минздрава России временно могут создаваться в отдельных субъектах Российской Федерации), клиника медицины катастроф с полевым многопрофильным госпиталем (ПМГ), институт проблем медицины катастроф и дополнительного профессионального образования специалистов службы медицины катастроф, центр медицинской экспертизы и реабилитации, научно-исследовательский отдел медико-технических проблем экстремальной медицины, отдел организации медицинской помощи при радиационных авариях, отдел медицинского снабжения (склад резерва Минздрава России для ЧС).

Медицинские формирования

Самостоятельная или входящая в состав ВСМК структура, предназначенная для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Медицинские формирования представлены подвижными госпиталями, отрядами, бригадами, группами. Они создаются в соответствии с утвержденными штатами и обеспечиваются по табелям специальным оснащением и оборудованием. Медицинские формирования предназначены для работы в зонах (районах) чрезвычайных ситуаций, могут работать автономно или в составе других формирований и учреждений, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; организуются на всех уровнях и могут быть штатными и нештатными.

Основные формирования Всероссийской службы медицины катастроф:

Полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) «Защита».

Предназначен для выдвижения в зону ЧС и участия в лечебно-эвакуационном обеспечении пораженных (больных). При полном развертывании может за 1 сутки принять до 250 пораженных (больных) провести их медицинскую сортировку, оказать нуждающимся квалифицированную и элементы специализированной медицинской помощи, подготовить пораженных при необходимости к эвакуации. Для госпитализации нетранспортабельных пораженных госпиталь может развернуть до 150 стационарных коек. Штатные подразделения госпиталя: приемно-диагностическое, хирургическое, реанимационно-анестезиологическое, госпитально-эвакуационное. Нештатные подразделения - представлены бригадами: общехирургической, хирургической детской, травматологической, нейрохирургической, ожоговой, офтальмологической, реанимационной, терапевтической, психиатрической, инфекционной, радиационной (гигиенической), токсикологической и др. Эти бригады формируются из высококвалифицированных специалистов базовых лечебных учреждений г. Москвы. Госпиталь может выдвигаться в зону ЧС полностью или частично, в зависимости от профиля поражения, Привлекаемые бригады определяют профиль госпиталя: хирургический, инфекционный, многопрофильный и др. Достоинствами ПМГ является его достаточная мобильность (расчетное время развертывания и подготовки к работе пневмокаркасных модулей госпиталя – 2 часа) и способность работать в автономном режиме ( электроэнергия, отопление, очистка воды, канализация и т.д.) Госпиталь оснащен новейшей диагностической и лечебной аппаратурой, инструментарием, что позволяет оказать не только квалифицированную, но и специализированную медицинскую помощь.

Аэромобильный госпиталь.

Полевой многопрофильный госпиталь - основное мобильное лечебно-диагностическое формирование МЧС России. Предназначен для выдвижения в зону чрезвычайных ситуаций и участия в лечебно-эвакуационном обеспечении пораженных (больных); может функционировать как хирургический, токсикологический, терапевтический, радиологический и многопрофильный. При полном развертывании может принять за сутки до 150 пораженных (больных).

Медицинские отряды специального назначения (МОСН) Министерства Обороны РФ. Выполняемые задачи, штатно – должностная структура оснащение и оборудование примерно аналогично аэромобильному госпиталю.

Региональный центр медицины катастроф предназначен для координации деятельности службы медицины катастроф субъектов РФ. Основными подразделениями региональных центров медицины катастроф (филиалов ВЦМК «Защита» ) являются штаб, подвижный медицинский отряд с бригадами специализированной медицинской помощи, отдел медицинского снабжения, отдел материально- технического снабжения и транспортного обеспечения.

Территориальный центр медицины катастроф – орган управления службы медицины катастроф субъекта (области) РФ имеет штатные бригады специализированной медицинской помощи (БСМП): хирургическая, нейрохирургическая, ожоговая, травматологическая, токсико-терапевтическая, инфекционная, педиатрическая, и т.д. санитарно - эпидемиологические отряды, специализированные противоэпидемические бригады.

Местный уровень управления службы медицины катастроф представлен станциями и отделениями скорой медицинской помощи с их штатными подразделениями: врачебными (фельдшерскими) бригадами скорой помощи; специализированными бригадами скорой медицинской помощи (реаниматологические, педиатрические, инфекционные, ожоговые, токсикологические и т.д.). Нештатными формированиями: врачебно-сестринскими, фельдшерскими (доврачебной помощи), и т.д., которые создаются из числа сотрудников лечебных (амбулаторно- поликлинических) учреждений района (города). Санитарно-эпидемиологические бригады, группы санитарно-эпидемиологической разведки.

Объектовый уровень службы медицины катастроф представлен штатными медицинскими пунктами, а так же нештатными санитарными постами и санитарными дружинами.

Различают 3 фазы оказания помощи пострадавшим при катастрофах.

1 фаза - изоляции, фаза ситуационной дезорганизации: от момента катастрофы до начала выполнения спасательных работ (минуты, часы, сутки). Помощь пострадавшим из вне невозможна, масштабы бедствия не определены, незащищенное население проблему выживания решает путем оказания само- и взаимопомощи.

2 фаза - спасения: развертываются медицинские формирования силами прибывшими из районов, не пострадавших от катастрофы. Осуществляется сортировка, сосредоточение пострадавших, оказывается помощь по жизненным показаниям и эвакуация, Продолжительность – до 10-12 дней.

3 фаза - восстановления: начинается после эвакуации в безопасные районы, где проводится полноценное обследование, лечение и реабилитация.

Процесс медицинской помощи при массовых поражениях можно разбить на следующие составляющие:

Медицинская разведка зоны ЧС;

Поиск и спасение пораженных;

Сортировка пораженных;

Эвакуация пораженных;

Медицинская помощь и лечение.

Медицинская сортировка – распределение пострадавших на группы нуждающихся в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях.

а) Представляющие опасность для окружающих:

- опасны, нуждающиеся в спецобработке (из очагов РВ и ОВ);

- опасные нуждающиеся в о временной изоляции (в инфекционном или психоневрологическом изоляторе);

Не опасные для окружающих распределяются по лечебным признакам:

1 с.г. - пострадавшие с крайне тяжелыми, не совместимыми с жизнью повреждениями.

Нуждаются в симптоматическом лечении;

2с.г. - пострадавшие с тяжелыми повреждениями, сопровождающимися быстро наростающими опасными для жизни расстройствами основных функций организма, для устранения которых необходимо срочное принятие лечебно-профилактических мер. Пострадавшие этой группы нуждаются в помощи по неотложным жизненным показаниям.

3с.г. - пострадавшие с тяжелыми и средней тяжести поражениями, не представляющими непосредственной угрозы для жизни. Медпомощь им оказывается во вторую очередь или может быть отсрочена до поступления на следующий этап медэвакуации.

4с.г. – пострадавшие с повреждениями средней тяжести с нерезко выраженными функциональными расстройствами или без таковых. Прогноз благоприятный. Направляются на следующий этап эвакуации без оказания медпомощи.

5 с.г. – пострадавшие с легкими повреждениями,не нуждающиеся в медпомощи на данном этапе. Направляются на амбулаторное лечение

Виды медицинской помощи при ликвидации последствий ЧС.

Существуют строго регламентированные виды медицинской помощи пораженным:

Первая медицинская помощь;

Доврачебная медицинская помощь;

Первая врачебная помощь;

Квалифицированная медицинская помощь;

Специализированная медицинская помощь.

Первая медицинская помощь – оказывается на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи подручными средствами или специально обученными спасателями при проведении аварийно-спасательных работ с использованием комплекта первой медицинской помощи. Помощь оказывается на основе явных признаков повреждения (асфиксия, кровотечение, рана и т.д.)

Цель: спасение жизни, предупреждение развития тяжелых осложнений, уменьшение или прекращение действия поражающего фактора.

Объем первой медицинской помощи включает:

- освобождение из-под завалов, тушение горящей одежды, эвакуация из очага;

- временная остановка наружного кровотечения;

- устранение механической асфиксии;

- обезболивание любыми доступными средствами;

- наложение асептической повязки на рану или ожоговую поверхность;

- наложение окклюзионной повязки на грудную клетку при пневмотораксе;

- транспортная иммобилизация поврежденной области;

- прием внутрь антидотов, антибиотиков, радиозащитных средств (по показаниям).

Доврачебная медицинская помощь – оказывает средний медицинский работник, используя табельные средства (жгуты, шины, медикаменты, шприцы, системы для вливаний и т.д.). Диагноз не ставится, определяется синдром, угрожающий жизни. Оказывается посиндромная помощь, направленная на поддержание жизни пострадавшего и предупреждение развития осложнений, опасных для жизни (шок, кома, дыхательная или сердечно-сосудистая недостаточность).

Помимо выполнения мероприятий первой медицинской помощи необходимо:

- начать внутривенные инфузии при наличии шока;

- ввести кардиотонические и сосудосуживающие средства при критическом падении АД;

- ввести дыхательные аналептики при угнетении дыхания;

- провести простейшие мероприятия сердечно-легочной реанимации.

Очевидно, что чем больший обьем медицинской помощи будет оказан пораженным в возможно ранние сроки, тем лучше будет прогноз.

Тестовый контроль:

Выберите один правильный ответ:

1. По масштабам чрезвычайная ситуация может быть:

1)биологическая

2)техногенная

3)региональная

4)социально-политическая

2. По масштабам чрезвычайная ситуация может быть:

1) социально-политическая

2)территориальная

3)природная

4)биологическая

3. По масштабам чрезвычайная ситуация может быть:

1) локальная

2)природная

3)экологическая

4)техногенная

4. По виду чрезвычайная ситуация может быть: 1)глобальная

2)региональная

3)техногенная

4)локальная

5. По виду ЧС может быть: 1)региональная

2) биологическая

3)территориальная

4)глобальная

6. Третья фаза оказания помощи пострадавшим при катастрофах называется:

восстановления

изоляции 3)спасения 4)угнетения

7. Первая фаза оказания помощи пострадавшим при катастрофах называется:

1)спасения

2) изоляции

3)торпидная

4) восстановления

8. Вторая фаза оказания помощи пострадавшим при катастрофах называется: 1)восстановления

2)спасения

3) возбуждения

4)изоляции

9. Третья фаза оказания помощи пострадавшим при катастрофах называется: 1) восстановления

2) изоляции

3)спасения

4) угнетения

10. Первая медицинская помощь оказывается:

в/венным введением солевых растворов

подручными средствами

табельными средствами

в приемном отделении

11. Доврачебная медицинская помощь оказывается:

в порядке само- и взаимопомощи

подручными средствами

3) на месте поражения

4) табельными средствами

12. Первая медицинская помощь оказывается: 1) в приемной отделении

.' 2) в порядке само- и взаимопомощи

табельными средствами

только средним медицинским работником

13. В объем первой медицинской помощи входит:

кислородотерапия

введение антибиотиков

3) обезболивание любыми доступными средствами

4) введение противорвотных средств

14. В объем доврачебной медицинской помощи включена: 1) остановка кровотечения

2) в/венные инфузии при шоке ;

транспортная иммобилизация поврежденной области

оклюзионная повязка при открытом пневмотораксе

15. В объем первой медицинской помощи включено: 1) введение кардиотонических средств

2) транспортная иммобилизация поврежденной области

в/венные инфузии при шоке

введение противосудорожных средств

16. Первая сортировочная группа, это пораженные:

нуждающиеся в неотложной помощи на данном этапе

агонизирующие

3) опасные для окружающих

4) легкопораженные

17. Вторая сортировочная группа, это пораженные:

опасные для окружающих

нуждающиеся в неотложной помощи на данном этапе

легкопораженные

подлежащие эвакуации на следующий этап

18. Четвертая сортировочная группа, это пораженные:

опасные для окружающих

подлежащие эвакуации на следующий этап

3) легкопораженные

4) агонизирующие

Эталоны ответов: 1.3; 2.2; 3.1; 4.3; 5.2; 6.1; 7.2; 8.2; 9.1; 10.2; 11.4; 12.2; 13.3; 14.2; 15.2; 16.3;17.2; 18.3.

Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Цель занятия: знать:

- определение понятий «терминальные состояния», «сердечно-легочная реанимация», виды терминальных состояний;

- показания и противопоказания к проведению реанимации;

- методику СЛР, критерии ее эффективности и продолжительность.

При рассмотрении вопросов, связанных с сердечно-легочной реанимацией (СЛР) при катастрофах, необходимо четко разграничивать понятия «реанимация» и «интенсивная терапия».

Интенсивная терапия – коррекция угрожающих жизни нарушений (гиповолемии, водно-электролитного баланса, интоксикации), возникающих при шоке, коме, острой дыхательной недостаточности и др.

Реанимация (оживление) – комплекс мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций, проводимых при наступлении у пациента терминального состояния и клинической смерти.

Терминальное состояние - пограничное между жизнью и смертью (умирание), характеризуется критическим уровнем расстройства жизнедеятельности с катастрофическим (ниже 50 мм.рт.ст) падением артериального давления, глубоким нарушением газообмена и метаболизма.

По классификации, предложенной акад. В.А. Неговским, процесс умирания включает в себя 3 периода.

1. Предагональное состояние - характеризуется общей заторможенностью, спутанностью сознания, двигательным возбуждением, АД не определяется, пульс определяется только на сонных и бедренных артериях, одышка, цианоз, анурия.

В конце предагонии наступает терминальная пауза, длящаяся до 3-4 мин.: дыхание отсутствует, брадикардия, зрачковые и корнеальные рефлексы исчезают.

2. Агональное состояние – последняя короткая вспышка жизнедеятельности. Возможно кратковременное восстановление сознания, пульс резко ослаблен, отмечается патологическое дыхание и переход в клиническую смерть.

3. Клиническая смерть характеризуется отсутствием сознания (кома), асистолией, апноэ, расширением зрачков и отсутствием их реакции на свет. При успешном проведении реанимационных мероприятий клиническая смерть является состоянием обратимым. Клетки коры головного мозга способны существовать в условиях отсутствия кровообращения в течение 3-5 мин., после чего гибнут. Наступает так называемая социальная смерть. Через 5-7 мин. наступает мозговая смерть (еще возможно восстановить сердечную деятельность, однако спонтанное дыхание уже не восстанавливается).

Биологическая смерть наступает через 5-6 мин. после клинической смерти, является необратимым состоянием, при котором оживление организма невозможно. Признаками биологической смерти являются понижение температуры тела, подсыхание роговицы («селёдочный блеск»), «кошачий зрачок», появление характерных «трупных пятен» и трупного окоченения мышц.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) – это комплекс мероприятий, направленных на оживление в течение первых минут после остановки кровообращения и/или дыхания.

СЛР включает в себя следующие методы и приемы:

обеспечение проходимости дыхательных путей;

проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ): расширение грудной клетки при вдувании воздуха и спадание при пассивном выдохе;

непрямой массаж сердца.

Жизнь человека при полной остановке кровообращения зависит от того, как быстро и правильно он получит первую помощь. Знать и владеть методом сердечно-легочной реанимации должен каждый гражданин планеты, поскольку жизнь мозга и других жизненно важных структур организма зависят иногда от минут и секунд.

Около 70 лет тому назад академик В.А. Неговский предложил систему мероприятий по поддержанию жизни при остановке кровообращения. Методика проведения сердечно-легочной реанимации должна быть единой для всех стран и народов и постоянно совершенствоваться. С этой целью создана международная организация – Европейский Совет по реанимации (ЕСР), в которую входят не только страны Европы, но и Австралия, Египет, Новая Зеландия и др.

В 2004 году в России создан Национальный Совет по реанимации (НСР) и в том же году Россия была принята в члены Европейского Совета по реанимации. В конце 2005 г. ЕСР выпустил новый вариант Рекомендаций по сердечно-легочной реанимации. Рекомендации ЕСР согласованы с Минздравсоцразвития РФ и НСР, поэтому являются официальным единственным источником по обучению и приведению СЛР.

Ведущей причиной смерти во всем мире является ишемическая болезнь сердца. Причиной более чем 60% летальных исходов среди взрослого населения, страдающего данной патологией, служит внезапная остановка сердца, при которой чаще всего показано проведение СЛР.

Последовательность действий по спасению жизни (цепочка выживания) включает в себя комплекс мероприятий, позволяющий вернуть к жизни пациента, у которого произошла остановка сердечной деятельности. Эти мероприятия включают:

- раннюю диагностику ургентного состояния и вызов экстренных служб;

- раннее проведение СЛР;

- раннюю дефибриляцию;

- ранние квалифицированные реанимационные мероприятия.

Цепочка выживания

Рис. 1.1. Последовательность действий по спасению жизни, предложенная ERC.

Начинаем СЛР в случае, если пациент находится в бессознательном состоянии, не реагирует на внешние воздействия и при этом имеется нарушение дыхания, в том числе редкое дыхание. Соотношение 30:2 (К:Д), определяющее число компрессий грудной клетки (К) при проведении непрямого массажа сердца и актов искусственного дыхания (Д), остается верным как при оказании помощи одним спасателем во внебольничных условиях взрослому или ребенку (исключая новорожденных), так и при проведении СЛР взрослым в любых условиях.

После подключения дефибриллятора, если диагностирована тахиаритмия, при которой показана дефибрилляция, выполняется однократный электрический разряд. Независимо от результирующего ритма, после проведения дефибрилляции, для сведения к минимуму времени бездействия, незамедлительно возобновляется непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, продолжительностью 2 мин в соотношении 30:2.

После восстановления проходимости дыхательных путей при помощи трахеальной трубки или маски, вентиляция легких проводится с периодичностью 10 искусственных вдохов в минуту без прекращения компрессии грудной клетки.

Перерывы при компрессии грудной клетки должны быть сведены к минимуму, т.к. прекращение компрессий значительно уменьшает коронарный кровоток и для достижения прежнего уровня необходимо провести несколько компрессий.

Выводы: Универсальное соотношение 30 компрессий грудной клетки к 2 искусственным вдохам уменьшит число перерывов при выполнении непрямого массажа сердца, снизит вероятность гипервентиляции, упростит процесс обучения и улучшит сохранность полученных навыков. Стратегия однократного электрического разряда дефибриллятора сократит время бездействия при проведении реанимационных мероприятий.

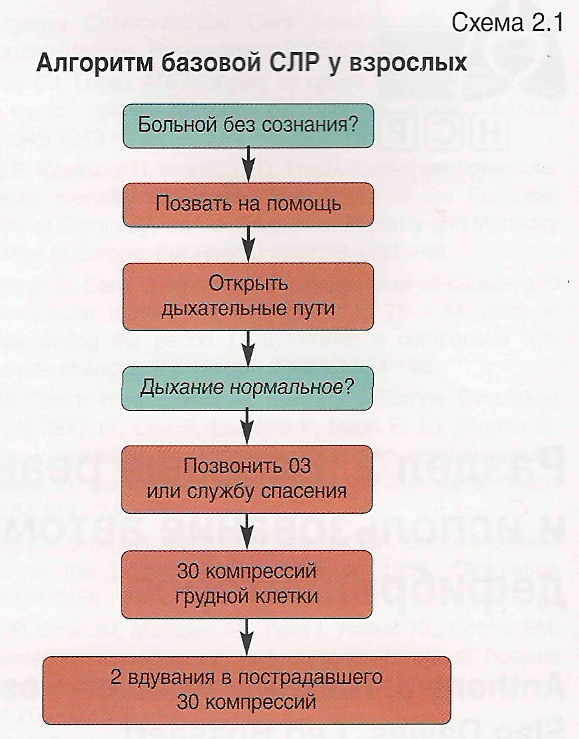

Последовательность базовых реанимационных мероприятий у взрослых.

Убедитесь, что вы, пострадавший и окружающие люди находятся в безопасности.

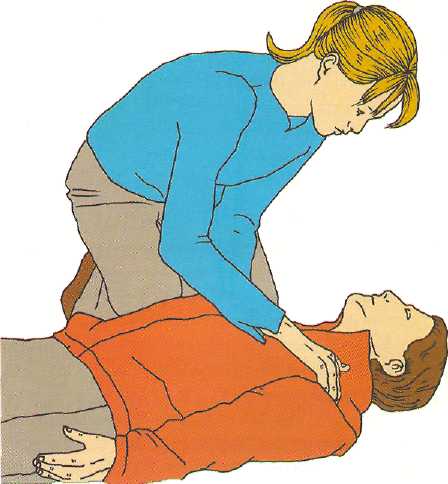

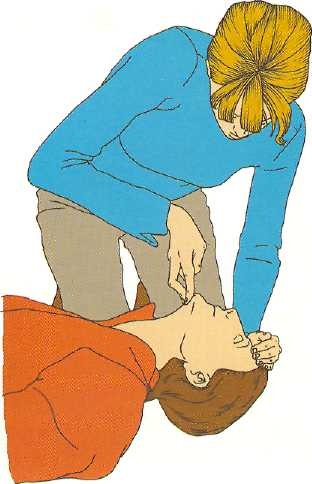

Проверьте, реагирует ли пострадавший на внешние воздействия (рис. 2.1):

Осторожно потрясите пациента за плечи и громко спросите «С вами все в порядке?».

Если пациент отвечает:

- оставьте его в том положении, в котором он находился, когда вы его обнаружили;

- попытайтесь выяснить, что с ним случилось, и, если нужно, вызовите помощь;

- периодически проверяйте его состояние.

Если пациент не отвечает:

- зовите на помощь (рис.2.2);

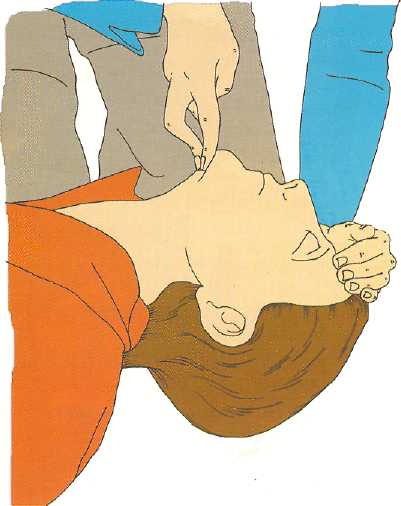

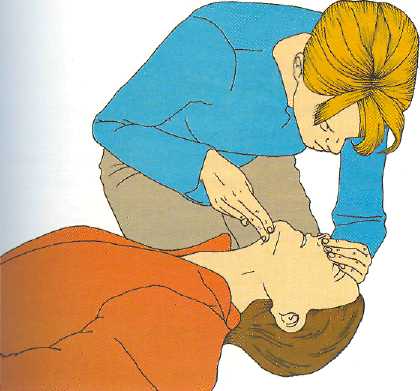

- поверните пациента на спину, откройте дыхательные пути, несколько запрокинув голову пострадавшего и подтянув подбородок (рис. 2.3): положите ладонь своей руки на лоб и мягко запрокиньте голову назад, оставляя свободными большой и указательный пальцы для того, что бы зажать нос на случай проведения искусственного дыхания (рис. 2.4.); чтобы открыть дыхательные пути, кончиками пальцев другой руки подтянуть подбородок пациента вверх.

Сохраняя дыхательные пути открытыми, послушайте, посмотрите и попытайтесь ощутить, присутствует ли нормальное дыхание (рис.2.5 – «слышу, вижу, ощущаю»):

-послушайте, имеются ли дыхательные шумы, исходящие изо рта пациента;

-обратите внимание на наличие или отсутствие движений грудной клетки;

-попробуйте ощутить дыхание, приблизив свою щеку ко рту пациента.

На определение дыхания, используя слух, зрение и тактильное ощущение, следует отвести не более 10 сек. Если есть сомнения по поводу нормального дыхания, действовать как в случае патологического.

Если пациент дышит нормально:

- придать телу пациента безопасное устойчиво боковое положение (рис.2.6);

- вызвать скорую помощь по телефону;

- контролировать наличие дыхания.

Если у пациента отсутствует нормальное дыхание:

- вызвать скорую помощь через окружающих, если вы одни, оставьте пострадавшего и вызовите скорую помощь,

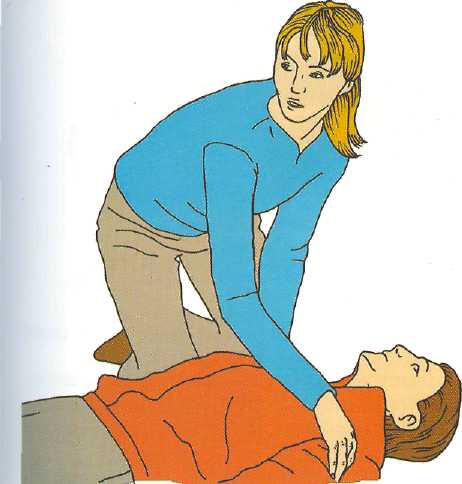

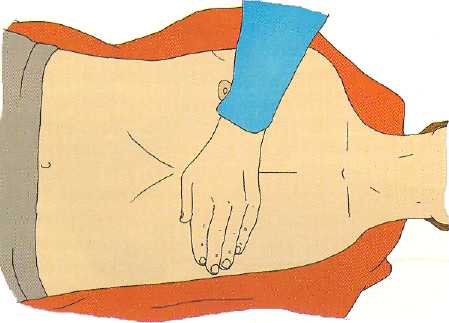

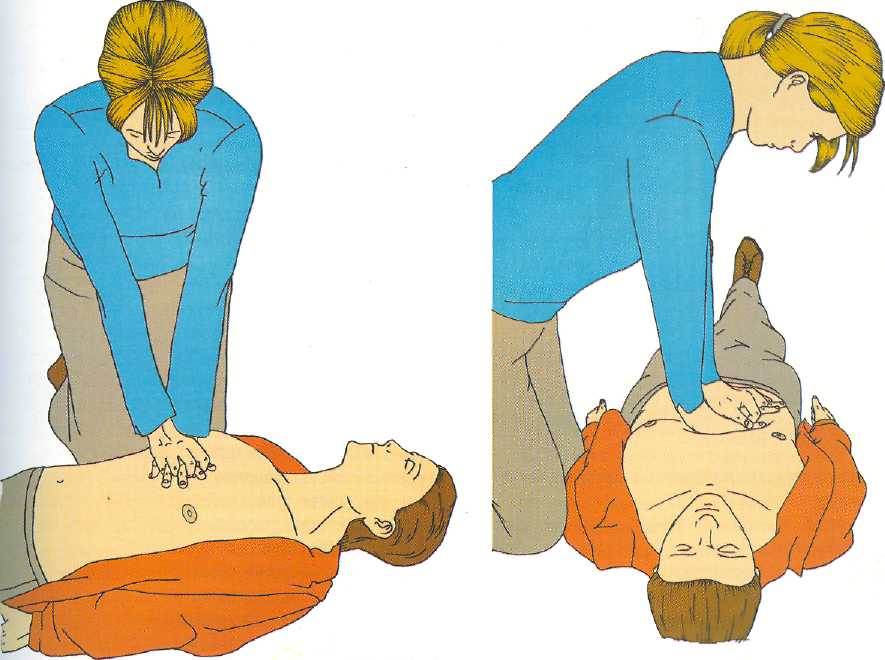

- вернитесь и начните проводить компрессии грудной клетки следующим образом:

Опуститесь на колени сбоку от пострадавшего.

Поместите основание ладони над центром грудной клетки пациента (рис.2.7).

Расположите основание второй ладони поверх первой (рис.2. 8).

Сомкните пальцы обеих рук в замок (рис 2. 9), не делайте компрессионных движений над животом или нижней частью грудины.

Переместите свое туловище вертикально над грудной клеткой пациента и, выпрямив руки в локтях, выполняйте надавливания на грудину на глубину 4-5 см. (рис. 2. 10).

Полностью освобождайте грудную клетку от компрессии после каждого надавливания, сохраняя при этом контакт с грудиной. Повторяйте сдавливания грудной клетки с частотой 100 раз в минуту.

Продолжительность надавливания и освобождения грудной клетки от сдавления должны быть равными по времени.

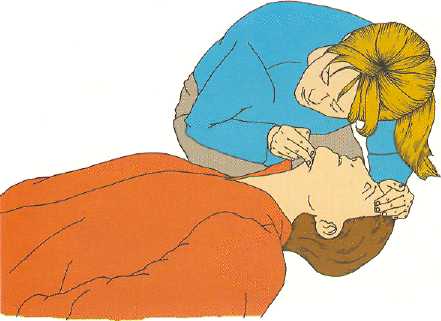

- Чередуйте компрессии грудной клетки с искусственным дыханием:

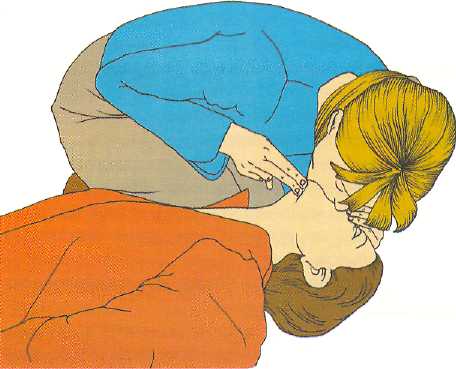

После 30 компрессий грудной клетки откройте дыхательные пути, запрокинув голову назад и подтянув подбородок кверху. Большим и указательным пальцами сожмите крылья носа (рис. 2.11).

Приоткройте рот пострадавшего, придерживая подбородок подтянутым вверх.

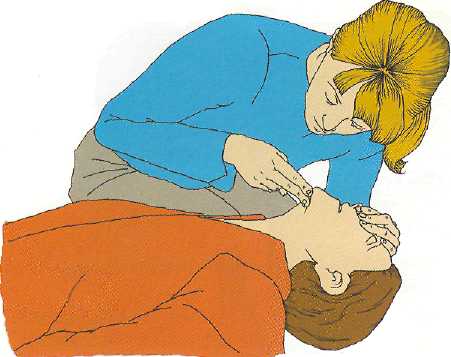

Сделайте обычный вдох и, плотно охватив губами рот пострадавшего, произведите равномерный, продолжительностью примерно 1 сек, выдох в рот пациента, контролируя подъем его грудной клетки (рис.2.12).

Удерживая голову запрокинутой, а подбородок подтянутый кверху, проследите за тем, как опускается на выдохе грудная клетка пострадавшего при выходе из нее воздуха (рис.2.13).

Повторите искусственный вдох и, без промедления, вновь расположите свои руки в правильном положении на грудине и проведите следующие 30 надавливаний на грудную клетку.

.Продолжайте проведение компрессий грудной клетки и искусственного дыхания в соотношении 30:2 до появления у пострадавшего нормального дыхания.

Внимание! Если выполненный первоначальный искусственный вдох не вызвал подъема грудной клетки, свойственного нормальному дыханию:

- проверьте полость рта пострадавшего и удалите возможные инородные тела, вызывающие обтурацию;

- еще раз проверьте, находится ли голова в запрокинутом назад положении, а подбородок приподнят вверх;

- не делайте более 2 искусственных вдохов между выполнением компрессий грудной клетки.

При наличии более одного спасателя, для предупреждения усталости при проведении СЛР, они должны меняться каждые 1-2 мин. Задержка во времени при смене спасателей должна быть минимальной.

СЛР может проводиться в виде только компрессий грудной клетки при не способности или не желании спасателя выполнять искусственное дыхание. При этом компрессии должны быть продолжительными, с частотой 100 в минуту и не прекращаться до появления нормального дыхания.

Продолжайте проведение реанимации до тех пор пока:

не прибудет квалифицированная помощь и не заменит вас;

пациент не начнет дышать самостоятельно;

вы в состоянии проводить реанимационные мероприятия.>

><

><

><

><

><

><

><Рис.

><2.1

><Проверка

><реакции

><пострадавшего

><на

><внешние

><воздействия

><

><

><

><

><

><

><Рис.

><2.1

><Проверка

><реакции

><пострадавшего

><на

><внешние

><воздействия

<.

>>

<<>

<>

<

< >

> >

>

<Рис. ><2.2 ><Призыв ><на ><помощь. >

< >

>

<Рис. ><2.4 ><Запрокидывание ><головы ><и ><подтягивание ><подбородка, ><близким ><планом. ><>

< >

>

Рис. ><2.3 ><Запрокидывание ><головы ><и ><подтягивание ><подбородка ><вверх><. Рис. ><2.5 ><Прислушайтесь, ><присмотритесь ><и ><попытайтесь ><почув- >< >< >< >< >>

ствовать нормальное дыхание.

<

< >

>

<Рис. ><2.6 ><Безопасное ><положение ><пострадавшего. >

<>

<

< >

> >

>

<Рис. ><2.7 ><Поместите ><основание ><ладони ><своей ><руки

><в ><центр ><груд><ной ><клетки ><пострадавшего. ><>Рис. ><2.8 ><Поместите ><основание ><ладони ><второй ><своей ><руки ><поверх ><первой. >< ><>>

<< >

>

<Рис. ><2.9 ><Сомкните ><пальцы ><обеих ><рук ><в ><замок. <Рис. ><2.10 ><Сдавите ><грудную ><клетку ><на ><4-5 ><см. ><><><><><>

><><><><><>

<>

<

< >

> >

>

Рис. ><2.12 ><Сделайте ><равномерный ><вдох ><в ><рот ><пострадавшего, ><на><блюдая ><одновременно ><за ><подъемом ><грудной ><клетки. ><>>

<. >

<

<Рис. ><2.13>. П<однимите ><голову ><и ><проследите ><за ><тем, ><как ><грудная ><клетка ><пострадавшего ><опускается ><по ><мере ><выхода ><воздуха. ><>>

Критерии эффективности реанимации:

появление самостоятельных дыхательных движений;

появление пульса на крупных артериях;

появление АД на уровне 60-70 мм рт ст;

изменение цвета кожных покровов;

сужение зрачков, появление их реакции на свет.

Часто встречающиеся ошибки при проведении реанимации:

не обеспеченна проходимость дыхательных путей;

проведение массажа на мягкой, пружинящей поверхности;

неправильное расположение рук реаниматора при массаже сердца;

слишком малая или чрезмерная сила нажатия на грудину при реанимации;

длительный, более 5-10 с, перерыв при массаже сердца для проведения дополнительных лечебных и диагностических мероприятий;

вздутие надчревной области, возникающее при вдувании большого объема воздуха, свидетельствует о попадании воздуха в желудок;

проведение массажа сердца без одновременной ИВЛ.

Во всех случаях после проведения СЛР показана экстренная госпитализация пациента по витальным показаниям в отделение реанимационного профиля, т. к. постреанимационный синдром относится к терминальным состояниям.

Применение внешних автоматических дефибрилляторов.

Дефибрилляция представляет собой процесс, при котором через миокард проходит электрический ток, величина которого достаточна для деполяризации миокарда и создания условий для восстановления координированной электрической активности. Основной целью проведения дефибрилляции является восстановление самостоятельного кровообращения. Дефибрилляция – ключевое звено в цепочке мероприятий по спасению жизни, а проведение ранней дефибрилляции является одним из наиболее важных факторов в увеличении выживаемости пострадавших с остановкой кровообращения. В настоящее время используется обученный персонал, который может провести раннюю дефибрилляцию используя автоматические внешние дефибрилляторы (АВД).

Стандартные АВД пригодны для использования у детей старше 8 лет. Для детей в возрасте от 1 года до 8 лет используются педиатрические электроды и, если имеется, педиатрический режим работы; если нет, то применяются АВД в стандартном варианте. Использовать АВД у детей до года не рекомендуется.