- •1. Подготовка исходных данных

- •1.1. Расчет основных элементов горизонтальных

- •1.2. Расчет пикетажных значений главных точек кривых

- •1.3. Составление ведомости прямых и кривых

- •2. Составление плана трассы

- •Вынос пк на кривую

- •3. Детальная разбивка горизонтальной круговой кривой

- •Координаты детальной разбивки круговой кривой способом прямоугольных координат

- •4. Нивелирование трассы

- •4.1. Камеральная обработка журнала нивелирования трассы.

- •5. Построение продольного профиля и поперечников

- •5.1. Составление продольного профиля трассы

- •5.2. Составление профилей поперечников

- •6. Построение проектной линии продольного профиля

- •Библиографический список

Министерство образования РФ

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

(СибАДИ)

Кафедра инженерного обеспечения строительства(геодезия)

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ГЕОДЕЗИИ

Работу выполнил:

студент группы МТб-11Д2

Забора А.А.

Принял:

Старший преподаватель

Миколишина Л.Ю.

Омск-2012г.

ПОСТРОЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА.

Работы по созданию планового съёмочного обоснования делятся на полевые и камеральные работы.

Состав полевых работ при создании планового и высотного съемочного обоснования следующий:

Рекогносцировка – это детальное изучение местности в полевых условиях. В результате рекогносцировки выбирают местоположение вершин теодолитного хода. Одна из вершин теодолитного хода принимается за начальную и закрепляется временным знаком. Наш теодолитный ход опирается на 84 и 83 точки. Смежные с ними вершины выбирают с таким расчетом, чтобы было удобно выполнять угловые и линейные измерения, а также производить съемочные работы. Между смежными вершинами должна быть хорошая взаимная видимость и благоприятные условия для линейных измерений. Длины сторон теодолитного хода не должна превышать 350 м и быть менее 20 м (на застроенной территории). См. Рис.1

Измерение сторон теодолитного хода надо выполнять последовательным уложением мерной ленты в створ линии. При длине линии более 100 метров в створе линии устанавливают дополнительные вешки. Высотное обоснование создано методом тригонометрического нивелирования.

Затем выполнялась тахеометрическая съемка: со станции b на точки 15-40, со станции 1 на точки 41-49, со станции а на точки 50-53, и со станции 83 на точки 54-57. Результаты были занесены в журнал тахеометрической съемки.

Камеральные работы состоит в вычислительных и графических работах. Исходя из измеренных на местности углов, и горизонтальных проложений, производится математическая обработка полевых измерений. Она заключается в уравнивании угловых измерений и уравнивании линейных измерений.

Уравнивание угловых измерений для разомкнутого хода:

Вычисляется практическая сумма всех углов: ∑βпр = 1133о36’30”

Вычисляется теоретическая сумма по формуле: ∑βтеор = αн + 180о*n – αк = 1133о37’42”

Угловая невязка: fβ = ∑βпр - ∑βтеор = -1о12’

Допустимая невязка: fβдоп = ±1’√n = ±2’12’’, где n – число углов в ходе

Если |fβпр| ≤ |fβдоп| то полученная невязка может быть распределена между измеренными углами поровну с обратным знаком: δ = - fβпр /n = 12’’; ∑δ = - fβпр

Вычисляются исправленные углы и делается проверка: βиспр = βизм + δ ; ∑βиспр = ∑βтеор

После уравнивания угловых измерений производят вычисление дирекционных углов всех сторон по формуле: αi-1 = αi + 180 – βi

Уравнивание линейных измерений:

Вычисляются приращения координат для всех сторон хода, и сумма приращений: Δх = d * cosα, Δy = d * sinα; ∑Δхпр = 137,669 ∑Δyпр = 80,014

Вычисляется теоретическая сумма приращений координат:

∑Δхтеор = хк - хн = 137,615

∑Δyтеор = yк - yн = 80,203

Вычисляются невязки по осям и абсолютная невязка:

fΔх = ∑Δхпр - ∑Δхтеор = 0,054

fΔу = ∑Δупр - ∑Δутеор = -0,189; fабс = 0,197

Вычисляют относительную невязку:

fотн = 1/(∑d/fабс) = 1/2269 ≤ 1/2000

Поправки: δΔхj = (- fΔх/∑d)* dj ; δΔхj = - fΔх

δΔуj = (- fΔу/∑d)* dj; δΔуj = - fΔу

Исправленные приращения: Δхиспр j = Δхj + δΔхj ; Δуиспр j = Δyj + δΔyj

Координаты: xj+1= xj + Δхиспр j ; yj+1 = yj + Δуиспр j

Математическая обработка высотных ходов нивелирования:

Вычисляются место нуля, углы наклона и превышения по формулам:

МО = (КЛ + КП)/2; ν = КЛ – МО;

h = d*tg ν + i - l

Вычисляется сумма средних превышений по всему ходу: ∑hср = ∑hср = ∑h1 + ∑h2 + … = 0

Теоретическая сумма в разомкнутом ходе равна 0

Невязка: fh = ∑hср - ∑hтеор = 0

Допустимая невязка: fhдоп = (±0,05 *Р)/√n = 10 см

Поправка: δ = - fβпр /n = 0; ∑δ = - fβпр

Вычисляются исправленные превышения: hиспр = hср + δh; ∑hиспр = ∑hтеор

Вычисляются отметки всех точек высотного хода: Нi-1 = Нi + hиспр i – i+1

Отметки станций: H84=105,11м H83=109,01м

Обработка журнала тахеометрической съемки:

Вычисляем углы наклона: ν = КЛ – МО

Вычисляем горизонтальные : если |ν| ≥ 2о, то d = L * cos2 ν, если |ν| ≤ 2о, то d = L;

Вычисляем превышения каждой точки: h = d*tg ν + i – l

Вычисляем отметки реечной точеки Нi = Нст + hj

Отметки станций: H84=105,11 H83=109,01

Построение горизонтального плана по результатам съемки:

На листе формата А3 строится сетка координат со стороной 10 см, при помощи обычной линейки. Точность построения 0,2 мм.

Производится оцифровка сетки координат в соответствии с масштабом съемки (1:1000) и координатами съемочного обоснования.

С помощью масштабной линейки и измерителя наносятся точки съемочного обоснования по их координатам. Контроль нанесения выполняют по горизонтальным проложениям.

Наносятся ситуации в соответствии с абрисом горизонтальной съемки при помощи тахеографа.

Производится оформление плана в условных знаках в соответствии с масштабом съемки.

Производится зарамочное оформление топографического плана:

указание масштаба съемки (1:1000)

график линейного масштаба

график масштаба заложения

указывается высота сечения рельефа(1м)

указание названия участка («Съемка правого берега р. Омь»)

указание системы координат

указание времени съемки и исполнителя

Инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений

1. Подготовка исходных данных

Исходные данные:

- схема расположения трассы в плане ;

- пикетажные значения вершин углов поворота трассы:

ВУ1=ПК2+30,63 м; ВУ2=ПК7+18,70 м;

- результаты нивелирования ;

- пикетажный журнал .

Индивидуальные исходные данные:

- румб исходного направления rисх (ПК0–ВУ1)

rисх=СВ

:

![]() ;

;

- значения углов поворота трассы (правого φ1 и левого φ2):

![]()

![]() (количество

букв в фамилии + количество букв в

имени)´.

(количество

букв в фамилии + количество букв в

имени)´.

- значения радиусов вписываемых кривых R1 и R2:

![]() ;

;

![]() .

.

где n – число букв имени студента.

Отметка

репера 1:![]() .

.

Отметка

репера 2:

![]() ,

,

где Nз – номер студенческого билета (две последние цифры).

HRp1=101,101м; HRp2=107,646 м

Данные для нанесения на продольный профиль проектной линии:

на ПК0 запроектирована насыпь 0,5 м;

на участке ПК3+10 запроектирована насыпь 1 м;

на участке от ПК3+10 до ПК3+66 горизонтальная площадка;

на ПК7 проектная отметка равна отметке земли;

на ПК10 запроектирована выемка 0,1 м.

Индивидуальные исходные данные следующие:

rисх= СВ 50º20´; φ1 =18º32;R1 =650 м; φ2=23º30´;R2 =850 м; Н

1.1. Расчет основных элементов горизонтальных

круговых кривых

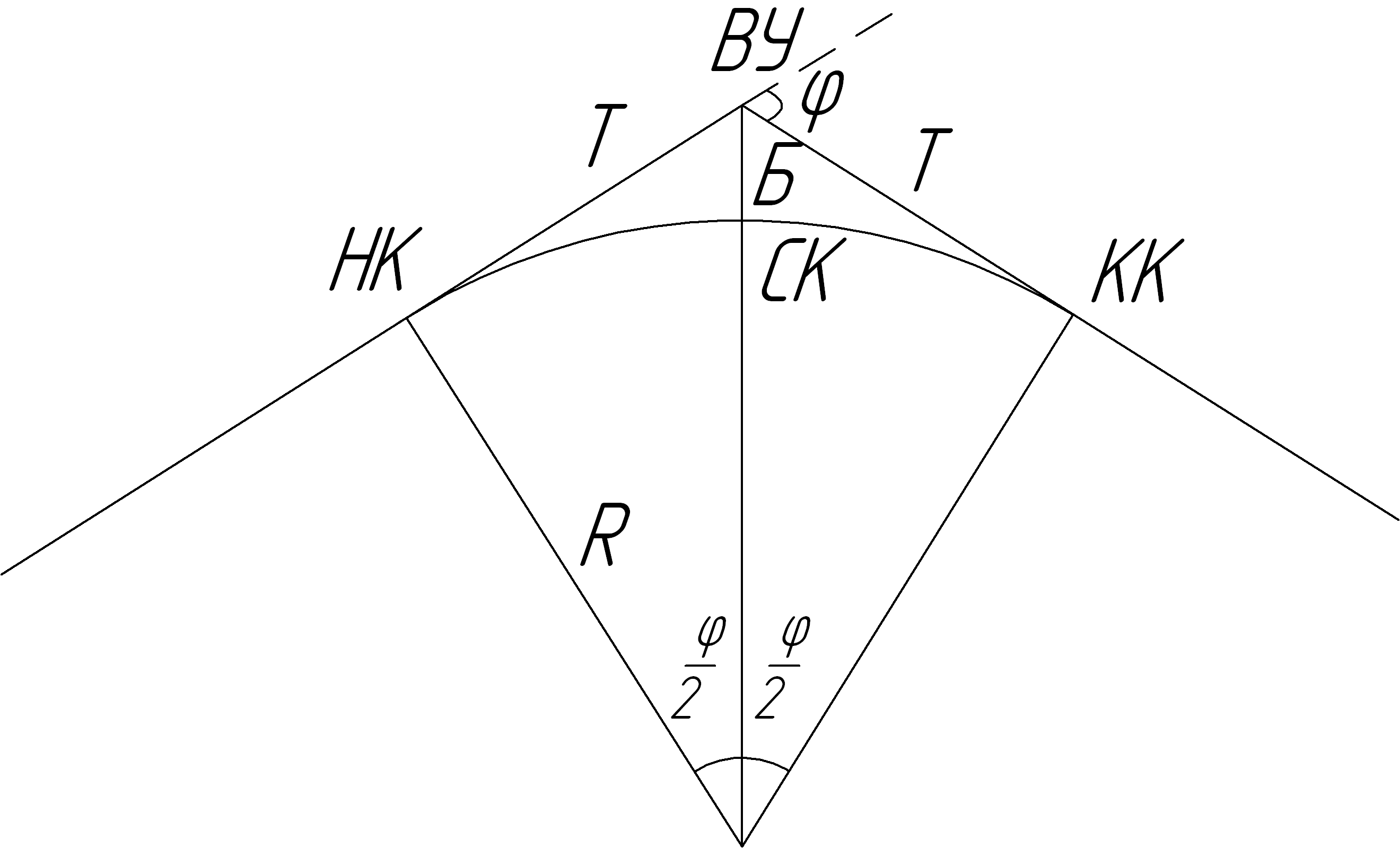

Основными элементами круговой кривой являются (рис. 1.1):

1. Угол поворота φ – угловая величина отклонения трассы от первоначального направления.

2. Радиус кривой R – определяющий кривизну сопряжения в плане.

3. Тангенс Т – расстояние от вершины угла поворота ВУ до точек начала кривой НК или конца кривой КК.

4. Длина кривой К – длина дуги между началом и концом кривой.

5. Домер Д – линейная разность между суммой двух тангенсов и длиной кривой.

6. Биссектриса Б – расстояние по биссектрисе внутреннего угла от вершины угла поворота до точки середины кривой СК.

Рис. 1. Основные элементы и главные точки

круговой кривой

Элементы круговой кривой вычисляются по следующим формулам:

T=R·tq(φ![]() /2);

/2);

К=φπR/180º;

Д=2Т–К;

Б=R(1/соs(φ /2) – 1),

Используя численные значения радиусов и углов поворота, находим величины элементов вписываемых кривых для φ1, R1, и φ2, R2

Т1 = 650·tq(18º32/2)= 106,05

Т2 = 176,80

К1=18º32·π·650/180º=210,25

К2=348,63

Д1=2·106,05 –210,25= 1,85

Д2=4,97

Б1= 650· (1/соs(18º32 /2) – 1)=8,59

Б2=18,19

1.2. Расчет пикетажных значений главных точек кривых

Главными точками круговой кривой являются точки начала кривой НК, ее середина СК и конец кривой КК .

Расчет производится по следующей схеме:

Основная формула

|

Контрольная формула

|

Расхождение пикетажных значений конца круговой кривой, вычисленных по основной и контрольной формулам, не должно превышать 2 см.

Далее вычисляем пикетажное значение середины кривой:

Основная формула Контрольная формула

Взяв пикетажное значение ВУ2 из исходных данных, производим расчет пикетажных значений главных точек для второй кривой с использованием Т2, К2 и Д2.

Основная формула

|

Контрольная формула

|

Получены следующие результаты:

НК1=ПК1+24,58; КК1=ПК3+34,83; НК2=ПК5+41,9; КК2= ПК8+90,53.