- •Лабораторная работа №1

- •Тема: «Основы речной гидрологии»

- •Лабораторная работа №2

- •Лабораторная работа №3

- •Лабораторная работа №5

- •Тема: «Изучение конструкции и расчет реевого бона.

- •1.1 .От воздействия потока воды

- •Лабораторная работа №6

- •1. Расчет длины лесохранилища запани.

- •2.Расчет поперечных запаней.

Лабораторная работа №5

Тема: «Изучение конструкции и расчет реевого бона.

Требуется:

1. Вычертить схему конструкции лесонаправляющего сооружения и описать принцип работы и назначение каждого элемента.

2. Представить расчетную схему и определить их величины.

3. Рассчитать бон на прочность при действии поперечных продольных сил.

Для обеспечения надежности работы реевого бона производятся гидродинамический и статический расчеты.

I Гидродинамический расчет реевого бона.

Цель гидродинамического расчета - определить:

а) характер и величины сил, действующих на бон;

б) направления действующих сил и точки их приложения.

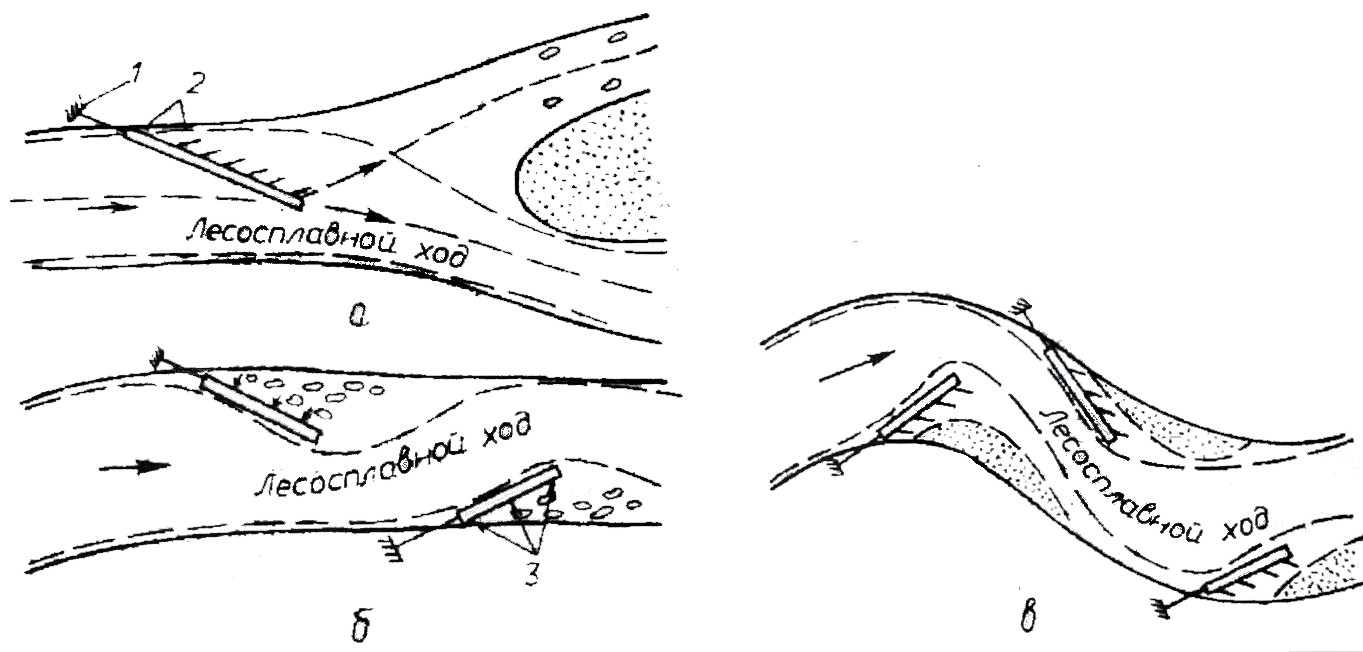

Лесонаправляющие сооружения предназначены для управления движением и предотвращения выноса плывущего леса или сплоточных единиц за пределы лесосплавного хода. Лесоограждающие сооружения предохраняют древесину от разноса по пойме реки на участках с затопляемыми берегами. В качестве наплавных лесонаправляющих и лесоограждающих сооружений применяют деревянные или металлические боны. Улучшение лесосплавных путей при помощи бонов называют обоновкой. Кроме того, боны применяют для ограждения опор мостов, гидротехнических сооружений, отмелей и островов на лесосплавной трассе. Боны также широко используют на рейдах при компоновке сортировочных и формировочных двориков, в лесохранилищах с затопляемыми берегами в период нахождения в запани леса для предупреждения разноса его по пойме и обсушки. Некоторые схемы установки сплавных реках приведены на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки бонов: а - реевый бон; б - бон на козловых опорах; в - система реевых бонов: 1 - береговая опора; 2 - реи; 3 - русловые опоры

Основными преимуществами использования бонов как лесонаправляющих сооружений (по сравнению с другими мелиоративными сооружениями) являются: простота изготовления и невысокая стоимость; удобство эксплуатации и возможность быстрой перестановки при изменении формы лесосплавного хода или горизонтов воды в реке; практическое отсутствие влияния на режим водного потока на размыв берегов и русла реки.

Наплавные лесонаправляющие сооружения состоят из звеньев бонов, звеньевых соединений, козырьков, головных и боковых опор, специального такелажа, рей и устройств для управления реями и бонами. Лесонаправляющие сооружения классифицируют по следующим основным признакам: применяемому материалу для изготовления наплавной части бона; конструкции звеньев бона; количеству и типу опор; способу управления при эксплуатации бонов.

Строительным материалом, применяемым для изготовления звеньев бонов, может быть металл - цилиндрические понтоны; древесина - круглые лесоматериалы или брус или их сочетание. Наплавную часть металлических

бонов изготовляют в виде поплавков диаметром до 0,6 м и длиной до 5 м, которые соединяют в звенья необходимой длины. По ширине поплавки соединяют в две нитки. Поверху поплавков на подготовленное основание укладывают настил из досок. Звенья металлических бонов в продольном направлении соединяют канатом. Металлические боны применяют обычно на сортировочных и формировочных рейдах.

Звенья деревянных бонов изготовляют из круглых сортиментов или бруса. Эти боны разделяют по следующим конструктивным признакам: форме поперечного сечения (пакетные и плоские); количеству бревен по ширине бона (одно-, двух- и многобревенные); типу соединения бревен в звене бона (болтовые, нагельные, шпоночные и обвязка проволокой);

количество рядов бревен по высоте бона (одно-, двух- и трехрядные); типу козырьков (онобревенный, дощатый, брусчатый, дощатый для бонов из металлических понтонов).

По форме поперечного сечения различают пакетные и плоские многобревенные боны.

Пакетные боны представляют собой пакет круглых лесоматериалов скрепленных обвязками (проволока, канаты, цепи), которые во избежание скольжения рекомендуется врезать в бревна. Звенья пакетных бонов составляют из трех, четырех, пяти, семи и десяти бревен. Пакетные боны применяют для ограждения плотов и кошелей. Плоские боны применяются на лесосплаве.

При эксплуатации на боны воздействуют продольные и поперечные нагрузки. Наибольшей прочностью обладают боны, при изготовлении которых соблюдены следующие правила: бревна в боне должны иметь одинаковую длину; по длине бона должно быть расположено не более одного стыка между двумя связями - болтами, нагелями, шпонками; в многорядных бонах стыки бревен не должны совпадать в вертикальных плоскостях; бревна первого ряда бона должны быть расположены вершинами вверх по течению потока, что обеспечит лучшее скольжение плывущего леса вдоль бона; торцы бревен внутренних рядов бона должны примыкать одновременно в стыках (комлями или вершинами); число связей по длине каждого бревна должно быть равно числу бревен в ряду. Порядок размещения стыков бревен по длине и ширине бона называют разгонкой.

Соединение бревен в звене бона. При изготовлении плоских многобревенных звеньев бона для скрепления бревен используют различные связи: болты и нагели, шпонки. Болты и нагели располагают под углом 90о а шпонки - под углом 60... 90 о. Наиболее прочными являются боны, имеющие болтовое соединение бревен в рядах звена (по сравнению с нагельным и шпоночным соединением). Расположение бревен в звене бона в два и более рядов по высоте придает ему большую плавучесть и прочность. Наружние бревна верхнего и нижнего рядов таких бонов соединяют между собой вертикальными нагелями или болтами.

Соединение звеньев бона. Необходимая рабочая длина бона образуется путем соединения его звеньев гибкими связями - цепями или канатами. При таком способе соединения каждое звено является опорным. При разрушении какого-либо звеньевого соединения вся нижерасположенная часть бона становится неработоспособной. При соединении звеньев бона канатом (лежнем) опорным элементом сооружения является канат. Такое соединение позволяет выполнять замену звена, не нарушая работы всего сооружения.

Конструкция козырьков. При больших углах установки лесонаправляющих сооружений к направлению поверхностной скорости потока и при повышенных скоростях течения воды возможно подныривание под бон плывущего леса (особенно намокших бревен). Для предупреждения подныривания плывущего леса под боны их делают с козырьками, которые увеличивают осадку лобовой стороны бонов.

По количеству и типу опор лесонаправляющие сооружения разделяют на одноопорные и многоопорные. Многоопорные боны имеют стационарные головную и боковые опоры. Их применяют в том случае, если нельзя устанавливать управляемые боны, например, на тиховодных участках реки, где скорость течения менее 0,3 м/с, или на порожистых и других участках с глубинами менее 0,7 м.

Многоопорные боны со стационарными боновыми опорами размещают вблизи или вдоль ограждаемых ими препятствий. Одноопорные боны имеют одну стационарную головную опору и несколько боковых, называемых реями, которыми бон удерживается под углом к направлению течения. Такие боны называют рееевыми, они наиболее распространены при лесосплаве. Их размещают в русле реки, на некотором удалении от ограждаемого препятствий для лесосплава. При этом длина бона должна быть такой, чтобы бон полностью перекрывал ограждаемые им препятствия. Это обеспечивает безостановочное движение леса по заданной трассе (по сплавному ходу) и исключает при спаде уровней воды оседание леса за пределами сплавного хода.

Способ управления бонами зависит от их конструкции. Многоопорные боны со стационарными головными и боковыми опорами являются неуправляемыми. Управляемыми являются одноопорные боны с головной опорой на берегу или в русле реки и несколькими гидравлическими боковыми опорами - реями. Управление реями может быть индивидуальным, когда каждая из них управляется отдельно, или общим, когда управление всеми реями или группой их осуществляется из одного места. Для управления реями применяют лебедки с канатно-блочной системой. Совместное управление всеми реями применяют для отвода бона к берегу с целью пропуска плотов или судов, после чего бон снова устанавливают в рабочее положение. Для управления боном применяют реи различных конструкций.

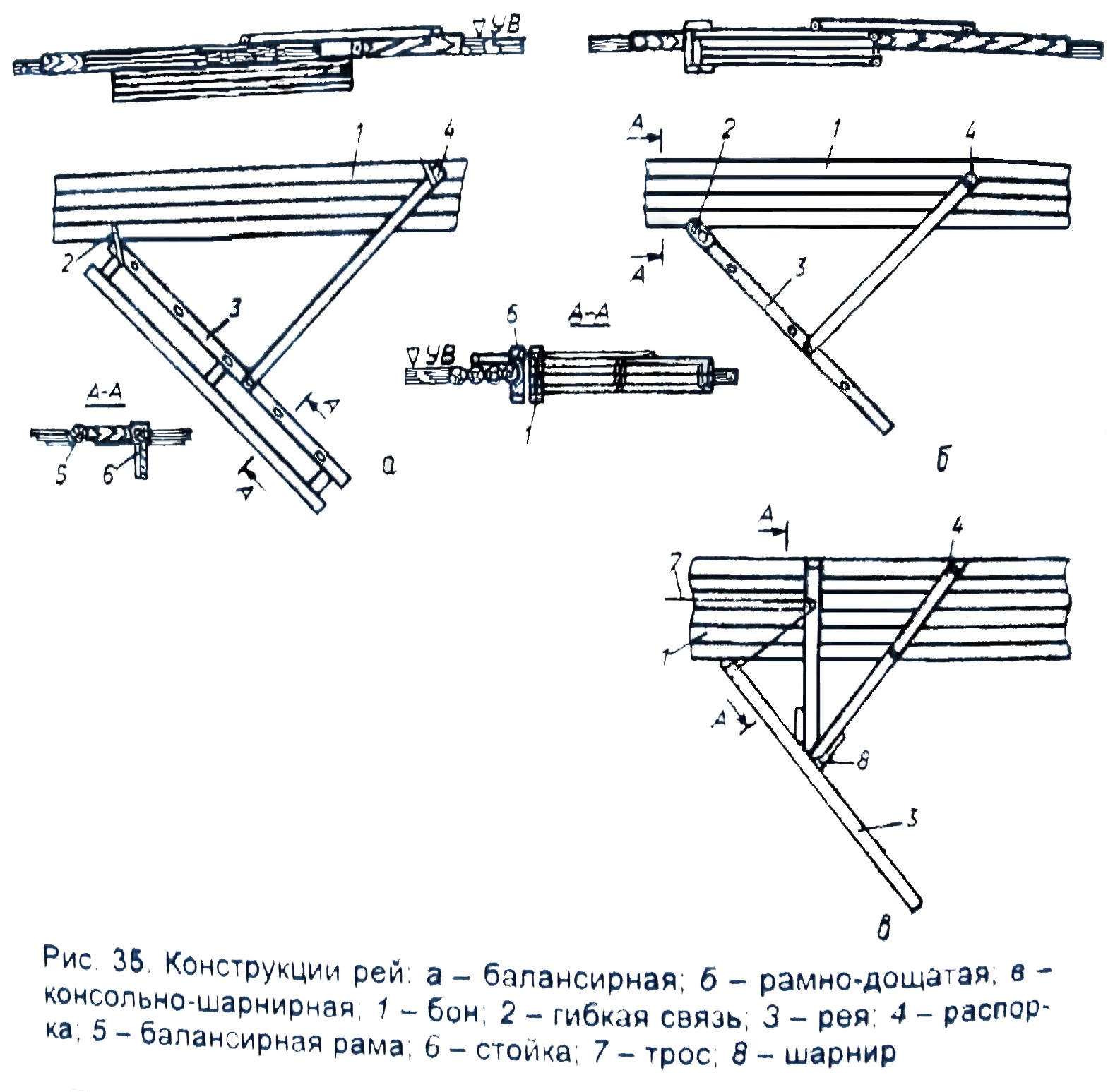

В зависимости от скоростей течения применяют реи, представляющие собой вертикальный щит, соединенный с боном. Балансирная рея состоит из вертикальных стоек, врубленных в плавающее бревно. Вертикальные стойки имеют обшивку из досок. В вертикальном положении рея удерживается при помощи балансира - плавающей бревенчатой рамы. Рея крепится к бону при помощи гибкой связи и удерживается под углом распоркой, Эти реи применяют при скоростях течения потока до 1,25 м/с. Рамно-дощатая рея состоит из вертикальной рамы, обшитой досками, и крепится двумя гибкими связями к вертикальной стойке. Стойка врублена в бон с береговой стороны. Рея удерживается под углом при помощи распорки. Эта конструкция применяется при скоростях течения реки 1,25...1,5 м/с. Консольно-шарнирная рея выполняется в виде рамно-дощатой или брусчатой конструкции, которая опирается шарнирно по всей высоте на треугольную консоль, состоящую из двух горизонтальных сходящихся в плане брусьев. Эта консоль жестко соединена с боном. Применяют такие реи при скоростях течения потока более 1,5 м/с. Положение шарнирных рей относительно бона устанавливается при помощи каната (рунталя), который закрепляется одним концом на внутреннем конце реи, другим – на рабочем (тяговом) канате бона.

Рис. 2. Конструкция рей: а – балансирная; б – рамно-дощатая; в – консольно - шарнирная; 1 – бон; 2 – гибкая связь; 3 – рея; 4 – распорка; 5 – балансирная рама; 6 – стойка; 7 – трос; 8 - шарнир

Исходные данные

Объем сплава, тыс м3 |

155 |

Средняя поверхностная скорость,м/с |

1,65 |

Средний диаметр бревен, см |

0,36 |

Расчетная скорость ветра, м/с |

16 |

Конструкция бонов (однорядный) |

4-х бревенчатый |

Тип козырька |

III |

Угол установки бона, градусы |

17o |

Длина бона, метры |

75 |

Вид связей |

болтовое |

Диаметр бревен бона, см |

0,26 |

Длина реи, м |

6,5 |

Осадка реи, м |

0,55 |

Продолжительность сплава в сутки, м |

8 |

Нормальные составляющие силы, действующие на бон (рис. 1) определяются по формулам: