- •1. Подготовка.

- •2. Выполнение эксперимента.

- •3. Составление отчета.

- •4. Защита.

- •Расчет цепей постоянного тока с использованием эвм

- •Восстановление периодических сигналов по их амплитудным спектрам с использованием пэвм.

- •Изучение характеристик частотно - избирательных цепей (фильтров)

- •Изучение вольтамперной характеристики полупроводникового диода

- •Изучение выпрямителей на полупроводниковых диодах

- •Изучение характеристик усилителя на биполярных транзисторах

- •Часть 1. Снятие амплитудной характеристики усилителя.

- •Часть 2. Снятие ачх усилителя.

- •Часть 1.

- •Часть 2

- •Изучение принципа работы генератора гармoнических колебаний

- •Изучение принципа работы импульсного генератора

Изучение характеристик усилителя на биполярных транзисторах

Цель работы, экспериментально исследовать принцип работы и характеристики усилителя на биполярном транзисторе.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

1.

Коэффициент

передачи (усиления). Одной

из основных характеристик усилителей

является коэффициент передачи, который

определяется как отношение значения

усиливаемого параметра сигнала

(напряжения,

тока или мощности) на выходе схемы к

величине сигнала на входе. Например,

коэффициент передачи по напряжению

![]() равен:

равен:

![]()

Поскольку напряжение на выходе усилителя может отличаться по фазе от напряжения на входе, величина коэффициента передачи в общем случае является комплексной величиной и может быть представлена в виде:

![]() ,

,

где К - модуль коэффициента передачи, называемый также коэффициентом усиления, φ -сдвиг фаз между входным и выходным напряжением.

В идеальном усилителе величины К и φ не должны зависеть от параметров сигнала. Однако, на практике величины К и φ зависят от ряда параметров сигнала - частоты, амплитуды и других. Вследствие этого для описания влияния входных параметров сигнала на величину коэффициента пропускания используют следующие характеристики:

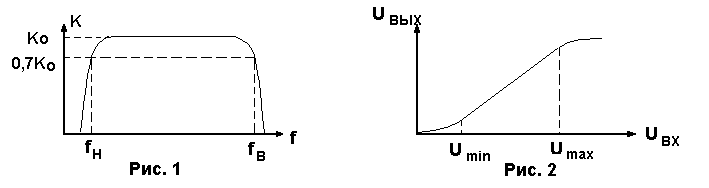

- амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) - зависимость модуля коэффициента передачи от частоты К = K(f);

- фазо-частотная характеристика - зависимость сдвига фаз между входным и выходным сигналом от частоты φ = φ(f);

- амплитудная характеристика - зависимость модуля коэффициента передачи от амплитуды входного сигнала К = K(Uex).

2. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики. Типичная АЧХ усилителя приведена на рис. 1. Спадание коэффициента передачи на низких частотах связано, как правило, с наличием разделительной емкости во входной цепи усилителя, а на высоких частотах - выходной емкостью транзистора, монтажными емкостями и емкостью нагрузки.

Величины частот fн и fв, при которых К уменьшается в √2 раз, называются, соответственно, нижней и верхней частотой полосы пропускания. Неравномерность АЧХ приводит к изменению спектра сигналов - ослаблению низко и высокочастотных гармоник.

По характеру АЧХ усилители подразделяют на усилители постоянного тока (УПТ), усилители низкой частоты (УНЧ), узкополосные усилители (fH ≈ fB), широкополосные усилители (fн << fB), усилители высокой частоты и др.

Неравномерность фазо-частотной характеристики усилителей связана с наличием реактивных элементов и приводит к изменению формы сигнала при неизменном спектре, поскольку составляющие сигнала с различными частотами поступают на выход усилителя с фазами, отличными от первоначальных.

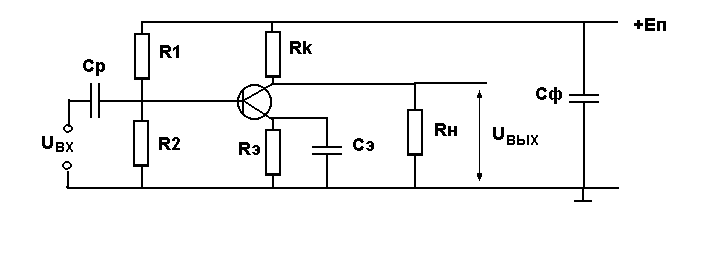

3. Амплитудная характеристика. Реальные амплитудные характеристики (АХ) усилителей нелинейны, что особенно заметно при малых и больших уровнях входного сигнала (рис. 2).

Нелинейность АХ при малых входных сигналах обусловлена собственными шумами усилителя и наводками, которые приводят к появлению сигнала на выходе даже при отсутствии входного сигнала. При больших амплитудах начинает сказываться нелинейность вольтамперной характеристики (ВАХ) самого усилительного элемента (транзистора).

Нелинейность АХ может приводить к появлению в спектре сигнала дополнительных гармоник. Например, если АХ некоторого усилителя представляет собой квадратичную функцию:

![]()

где А - константа, то при подаче на вход гармонического сигнала с частотой ω,

Uвх = U0·cos( w ·t),

выходной сигнал будет иметь удвоенную частоту 2ω:

![]() .

.

Существуют различные способы спрямления АХ: перемещение полезного сигнала на линейный участок АХ путем подачи необходимого постоянного напряжения смещения на вход, компенсация нелинейности противоположной нелинейностью, путем фильтрации (устранения) продуктов нелинейного усиления.

Влияние нелинейности на спектр усиливаемого сигнала описывается коэффициентом нелинейных искажений (коэффициентом гармоник) Кг:

где U2, U3 ... - амплитуды появившихся в результате усиления второй, третьей и т. д. гармоник основного сигнала U1,.

Рабочий диапазон усилителя (то есть интервал линейности его АХ) оценивается по величине динамического диапазона Dy:

Dу = Umax / Umin , (3)

где Umax и Umin - границы интервала линейности АХ (см. рис. 2)

Примечание. Очень часто величины коэффициента усиления и динамического диапазона усилителей выражаются в децибелах:

4. Другие параметры усилителей.

Входное сопротивление усилителя определяется как отношение напряжения на входе к входному току при включенной нагрузке:

Rвх = Uвх / Iвх.

Входное сопротивление является нагрузкой для источника сигнала и поэтому определяет величину мощности забираемой от источника. В случае маломощного источника (например, антенны) малое входное сопротивление усилителя может привести к значительному ослаблению сигнала на входе. Поэтому в большинстве случаев стремятся сделать усилители с как можно большим входным сопротивлением. С другой стороны, увеличение входного сопротивления усилителя приводит к возрастанию наводок на входе и повышению уровня шумов.

Выходное сопротивление усилителя (отношение напряжения на выходе к величине тока) определяет возможность согласования усилителя с последующими каскадами: если выходное сопротивление усилителя велико, то последующий каскад с малым входным сопротивлением может значительно повлиять на характеристики усилителя. Поэтому желательно иметь выходное сопротивление усилителя минимальным.

В мощных усилителях существенным оказывается коэффициент полезного действия усилителя, который определяет, какая часть от мощности P0, забираемой усилителем от источника питания, передается усиливаемому сигналу:

h = Рвых / Р0 .

Существует еще целый ряд параметров, характеризующих усилители, такие как: стабильность, коэффициент шума, температурная нестабильность и др.

5. Пример расчета усилителя.

Рассмотрим усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером (рис. 3).

Рис. 3

Сопротивления Rl, R2 являются делителями напряжения и задают постоянное напряжение смещения на базу транзистора (выводят сигнал на линейный участок АХ). Сопротивление Rэ образует отрицательную обратную связь в усилителе, стабилизирующую температурный режим, а конденсатор Сэ закорачивает переменную составляющую тока эмиттера на землю, устраняя отрицательную обратную связь по переменному току.

Конденсатор Ср (разделительный) пропускает на вход усилителя только переменное напряжение. Конденсатор Сф препятствует попаданию переменной составляющей тока коллектора в цепь питания, устраняя положительную обратную связь, приводящую к самовозбуждению усилителя и корректирует АЧХ усилителя в области низких частот.

Рассматривая эквивалентную схему усилителя (см., например [2]), можно получить выражения для коэффициента усиления К0.

В области средних частот, при сопротивлении эквивалентной емкости Сэ много большем, чем Rвых и малом внутреннем сопротивлении источника сигнала:

Ко = -b ·Zк·Zн / ((Zк + Zн)·h11) (6) где: Zк и Zн - импедансы соответственно цепи коллектора и нагрузки,

β - коэффициент усиления транзистора по току (дается в справочниках),

h11- входное сопротивление транзистора (дается в справочниках).

Знак "минус" перед К0 показывает, что усилитель меняет фазу сигнала на π. Можно показать, что в области низких частот, где величины активных сопротивлений много меньше, чем емкостных, АЧХ усилителя описывается формулой:

![]() (7)

(7)

где: К0 - коэффициент усиления в области средних частот (формула (6)), τн - постоянная времени усилителя τн = Cp·Rн.

Аналогично, в области высоких частот, где можно пренебречь емкостными сопротивлениями по сравнению с активными, АЧХ имеет вид:

![]()

где: τв-постоянная времени усилителя τв = Сэкв·Rэкв (Сэкв и Rэкв -эквивалентные емкость и сопротивление усилителя).

Величины τн и τв определяют нижнюю и верхнюю граничные частоты полосы пропускания усилителя:

ωн=1/ τн ωв=1/ τв

Таким образом, чем больше емкость в электрической схеме усилителя (включая емкость самого транзистора), тем уже его полоса пропускания.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ

Экспериментальная установка состоит из генератора синусоидальных колебаний ГЗ-33 (34), модульного конструктора "Электронная мозаика" и осциллографа С1-71 (74).

Амплитуда и частота выходного напряжения генератора изменяются ручками соответственно "Выход" (1) и "Частота"(2), а ступенчато - с помощью переключателей (3) и (4) (рис.4).

Для ступенчатого изменения амплитуды необходимо переключатель выходного сопротивления генератора (6) поставить в положение "ВНУТР", а величину этого сопротивления - 600 Ом - установить переключателем (5). Вращением переключателя (3) можно устанавливать желаемое усиление или ослабление сигнала в децибелах: величина усиления показывается в окошке (7).

Данная лабораторная работа состоит из двух частей.

В первой части снимается амплитудная характеристика усилителя при различных выходных сопротивлениях и оценивается уровень шумов.

Во второй части работы изучается амплитудно-частотная характеристика усилителя при различных значениях входной разделительной емкости.

На рис. 5 приведена монтажная схема изучаемого усилителя.

Рис. 5

В данной схеме выходное напряжение снимается с сопротивления нагрузки Rh. Напряжение питания подается с помощью блока из набора "Электронная мозаика", на котором обозначена полярность.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Внимательно ознакомится с приборами, находящимися на рабочем столе. Изучить описание осциллографа, генератора и конструктора "Электронная мозаика".

Включить осциллограф и генератор и дать им прогреться 5 мин.