- •1. Подготовка.

- •2. Выполнение эксперимента.

- •3. Составление отчета.

- •4. Защита.

- •Расчет цепей постоянного тока с использованием эвм

- •Восстановление периодических сигналов по их амплитудным спектрам с использованием пэвм.

- •Изучение характеристик частотно - избирательных цепей (фильтров)

- •Изучение вольтамперной характеристики полупроводникового диода

- •Изучение выпрямителей на полупроводниковых диодах

- •Изучение характеристик усилителя на биполярных транзисторах

- •Часть 1. Снятие амплитудной характеристики усилителя.

- •Часть 2. Снятие ачх усилителя.

- •Часть 1.

- •Часть 2

- •Изучение принципа работы генератора гармoнических колебаний

- •Изучение принципа работы импульсного генератора

Изучение принципа работы импульсного генератора

Цель работы: экспериментально исследовать работу импульсного генератора (мультивибратора), определить его основные характеристики и влияние элементов схемы на параметры сигналов.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

1. В отличии от генераторов синусоидальных колебаний, импульсные генераторы вырабатывают сигналы с резко отличающимися скоростями изменения напряжения. В этом случае сигнал имеет всего два уровня - высокий и низкий, а время перехода с одного уровня на другой гораздо меньше времени пребывания на каждом из уровней.

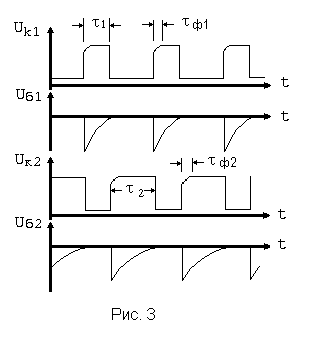

Время Т называется периодом следования импульсов, время tи - длительностью импульса. Отношение Т/tи называется скважностью сигнала и характеризует время, в течение которого сигнал находится на высоком уровне.

Промежутки tф+ и tф- называются соответственно временем нарастания и спада импульса (длительность переднего и заднего фронта). Длительность фронта определяется как время, в течение которого сигнал нарастает от 0 до уровня 0,9Um ( спадает от Um до 0,1Um).

Если времена пребывания генератора в каждом из уровней (состояний) совпадают, то генератор называется симметричным. В то же время, если оба состояния являются стабильными, то генератор называется бистабильным и переход его из одного состояния в другое возможен только под внешним воздействием. Генераторы могут иметь одно стабильное состояние, или не иметь его вообще. Примером генератора без устойчивого состояния является мультивибратор, примером моностабильного генератора является одновибратор, а примером бистабильного - триггер. В идеальном импульсном генераторе время перехода из одного состояния в другое должно быть равно нулю. Однако, на практике фронты импульсов, определяемые емкостными элементами схемы, могут значительно искажать форму импульсов.

2. Для генерирования прямоугольных сигналов чаще всего используют схемы на двух активных нелинейных элементах - транзисторах, работающих в режиме переключения: когда один заперт, другой - открыт, и наоборот.

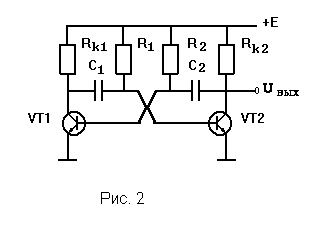

Рассмотрим принципиальную схему простейшего мультивибратора и принцип его действия (рис.2).

Как видно из схемы, коллектор транзистора VT1 связан через RC цепочку с базой транзистора VT2, и наоборот.

Пусть в некоторый момент времени транзистор VT1 только что открылся, а транзистор VT2 - только что закрылся.

Поскольку напряжение на конденсаторе С2 равно нулю, он начинает быстро заряжаться через цепь Rк2 - С2 - VT1 (сопротивление транзистора в открытом состоянии близко 0). Время зарядки конденсатора С2 определяет длительность переднего фронта импульса (скорость нарастания сигнала).

Этот процесс можно проследить с помощью временных диаграмм (рис.3).

Запуск мультивибратора в момент включения напряжения питания происходит за счет некоторого расхождения параметров элементов схемы - то есть самопроизвольно. Вследствие этого мультивибраторы этого типа называются автоколебательными.

3. Частота работы мультивибратора и длительность импульсов определяются в первую очередь величинами емкостей и сопротивлений R1 и R2.

Рассмотрим временные характеристики симметричного мультивибратора, собранного на одинаковых транзисторах и имеющего одинаковые сопротивления в цепях коллекторов (Rk1 = Rk2 = Rk) и одинаковые сопротивления в цепях баз (R1 = R2 = R).

Для получения импульсов с плоской вершиной, необходимо, чтобы транзисторы работали в режиме насыщения. Для выполнения данного условия необходимо, чтобы R < b×Rk, где β - коэффициент усиления транзистора по току (обычно порядка 30).

Время нахождения транзисторов в закрытом состоянии определяется временами разрядки конденсаторов С1: 1 = С1·R·ln2, (1)

и С2: 2 = C2·R·ln2, (2)

а период следования импульсов - их суммой:

Т = 1 + 2 = R·ln2·(C1+C2). (3)

При равенстве С1 и С2 (С1 = С2 = С) период следования импульсов равен:

Т = 1,4·R·С. (4)

Для того, чтобы длительность переднего фронта была значительно меньше длительности импульса необходимо, чтобы время зарядки конденсаторов через сопротивления Rк (длительность фронта ф): tф = 3·Rk·C (5)

было гораздо меньше времени их разрядки через сопротивления R.

Отсюда получаем второе условие выбора номиналов сопротивлений:

R > 4,5·Rk. (6)

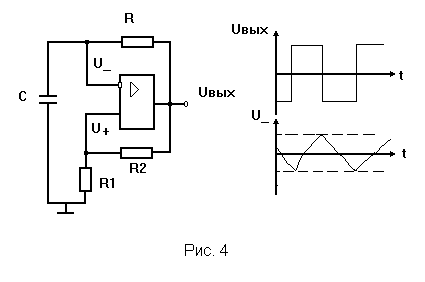

4. В последнее время мультивибраторы выполняют чаще всего на базе операционных усилителей (рис. 4).

В таком случае длительность импульса определяется выражением:

1 = R·C·ln(1+2·R1/R2),

а период колебаний в два раза больше.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ

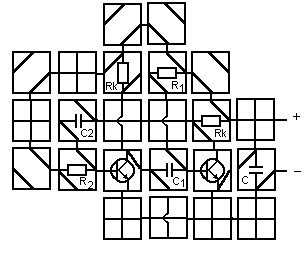

Схема исследуемого мультивибратора приведена на рис. 2, а на рис. 5 - его монтажная схема из элементов "Электронной мозаики".

В процессе выполнения данной лабораторной работы необходимо:

Снять временные диаграммы напряжения на выводах транзистора VT2;

Изучить влияние емкостей С1 и С2 на период колебаний и длительность фронтов импульсов;

Изучить влияние сопротивлений R и Rб на период колебаний и длительность фронтов импульсов.

Рис. 5

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Собрать из элементов "Электронной мозаики" мультивибратор в соответствии с рис. 5 со следующими номиналами:

С1 = С2 = 0,01 мкФ; R1 = R2 = 1 Мом; Rk = 12 кОм; С = 20,0 мкФ.

Включить осциллограф и прогреть его. Установить ручку "Синхронизация" в положение "Внутр ".

Подключить вход осциллографа к выходу мультивибратора (коллектор транзистора VT2).

Подать на схему напряжение питания.

Получить на осциллографе устойчивую картину прямоугольных импульсов (длительность импульса должна быть 3 - 4 клетки) и зарисовать ее в рабочий журнал.

Измерить следующие параметры импульсов, занеся результаты в Таблицу 1:

- длительность положительного полупериода 1,

- длительность полупериода 2,

- амплитуду импульсов Um,

- длительность переднего фронта импульсов ф1 (для более точного измерения t рекомендуется включить растяжку развертки х0,1).

Подключить правый вход осциллографа к базе транзистора VT2 и наблюдать картину изменения напряжения при той же развертке, что и на левом входе. Зарисовать картину в рабочий журнал под предыдущим рисунком. Обратить внимание синхронность происходящих процессов и полярность сигналов.

Таблица 1

№ |

С1 |

С2 |

R1 |

R2 |

Rk |

Эксперимент, мкс |

|

|

Расчет, мкс |

|

|

||||

|

пФ |

пФ |

кОм |

кОм |

кОм |

1 |

2 |

tф |

1 |

2 |

t ф |

||||

1 |

10000 |

10000 |

1000 |

1000 |

12 |

|

|

|

|

|

|

||||

2 |

680 |

680 |

1000 |

1000 |

12 |

|

|

|

|

|

|

||||

3 |

680 |

3300 |

1000 |

1000 |

12 |

|

|

|

|

|

|

||||

4 |

10000 |

10000 |

680 |

1000 |

12 |

|

|

|

|

|

|

||||

5 |

10000 |

10000 |

68 |

1000 |

12 |

|

|

|

|

|

|

||||

6 |

10000 |

10000 |

1000 |

1000 |

68 |

|

|

|

|

|

|

||||

Произвести изменение номиналов схемы в соответствии с Таблицей 1 и выполнить измерения параметров импульсов.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Рассчитать теоретические значения параметров импульсов 1, 2, ф на основании формул (1) - (5) и занести их в Таблицу 1.

Рассчитать возможные пределы изменения периода импульсов при фиксированных значениях Rк = 1 МОм и С = 10000 пФ (величина b транзистора равна 30).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Дать определение основных параметров импульсных сигналов.

Нарисовать схему симметричного мультивибратора и объяснить принцип его работы.

Вывести формулу для периода импульсов симметричного мультивибратора.

Нарисовать схему и объяснить принцип работы мультивибратора на операционном усилителе.

Нарисуйте схему и объясните принцип работы:

- блокинг-генератора,

- одновибратора.

Литература

Л.З.Бобровников. Радиотехника и электроника. Учебник для ВУЗов. - 3 изд. М., Недра, 1980. §§ 59,60.

Основы радиоэлектроники: Учебное пособие. Под ред. Г.Д.Петрухина. М., изд-во МАИ, 1993. §§ 13.1, 13.5.