- •Предисловие

- •1. Общие рекомендации по работе над дисциплиной «Введение в специальность «Инженерная защита окружающей среды»

- •Рабочая программа дисциплины “Введение в специальность» “Инженерная защита окружающей среды” Цели и задачи освоения дисциплины

- •Место дисциплины в структуре ооп впо

- •Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- •Структура и содержание дисциплины «Введение в специальность»

- •Структура дисциплины

- •3.3. Содержание разделов дисциплины

- •Раздел 1 Актуальность профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Раздел 3. Роль инженера-эколога в обеспечении экологической безопасности в системах управления предприятием

- •Раздел 4. Роль инженера-эколога на предприятиях по предотвращению загрязнения ос

- •Раздел 5. Роль инженера-эколога в контроле загрязненности окружающей среды

- •Раздел 6. Эколого-экономические аспекты природопользования в деятельности инженера-эколога

- •Раздел 7. Перспективные способы переработки отходов различных отраслей

- •Раздел 8. Международное сотрудничество в области инженерной защиты окружающей среды

- •Раздел 9. Роль инженера-эколога в решении глобальных проблем окружающей среды и обеспечении устойчивого развития общества

- •3.4. Практические (семинарские) занятия

- •Образовательные технологии

- •Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

- •5.1. Тематика рефератов, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ)

- •5.2. Примеры тестов и контрольных вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

- •Организация самостоятельной работы студентов

- •Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- •Раздел 1 Актуальность профессиональной деятельности инженера-эколога Лекция 1 роль инженерной экологии в снижении техногенной нагрузки на окружающую среду

- •Инженер-эколог в системе экологического аудита

- •Инженер-эколог в системе страховой политики

- •Инженер-эколог на стадии проектирования

- •Инженер-эколог на стадии управления отходами

- •Инженер-эколог в условиях развития чрезвычайной ситуации

- •Раздел 2 факторы формирования социального заказа на деятельность инженера-эколога Лекция 2 социальный заказ на деятельность инженера-эколога

- •Принципы профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Раздел 4 роль инженера-эколога на предприятиях по предотвращению загрязнения окружающей среды Лекция 4 строительство очистных сооружений по улавливанию отходящих газов и сточных вод

- •Абсорбция газовых примесей

- •Насадочные колонны

- •Тарельчатые колонны

- •Методы и способы очистки сточных вод от примесей.

- •Процессы и аппараты механической очистки сточных вод

- •Усреднители.

- •Решетки.

- •Глубокая очистка сточных вод.

- •Раздел 5 роль инженера-эколога в контроле загрязненности окружающей среды Лекция 5 природоохранная деятельность инженера-эколога

- •Сущность инженерных исследований в экологии

- •Цель инженерного исследования в экологии

- •Объект инженерного исследования в экологии

- •Время инженерного исследования в экологии

- •Раздел 6 эколого-экономические аспекты природопользования в деятельности инженера-эколога Лекция 6 система управления качеством и управления охраной окружающей среды на предприятии

- •Требования, предъявляемые к системе управления окружающей средой (по гост р исо 14001-98)

- •Перспективы развития экономики природопользования

- •Экономическое стимулирование оопс

- •Финансовое регулирование природоохранной деятельности.

- •Данные по крупным, средним и малым сельскохозяйственным организациям Республики Татарстан

- •Методы технологии и концепции утилизации углеродосодержащих промышленных и твердых бытовых отходов

- •Классификация отходов. Отходы производства

- •Отходы потребления

- •Возможные направления использования отходов производства

- •Утилизация промышленных отходов

- •Источники углеродсодержащих отходов

- •Методы утилизации углеродсодержащих отходов

- •Технологии утилизации углеродсодержаших отходов

- •Технологии, основанные на химических методах обезвреживания

- •Технологии биологического обезвреживания

- •Технологии основанные на электрохимических методах

- •Раздел 8 Международное сотрудничество в области инженерной защиты окружающей среды лекция 8 международные организации в области охраны окружающей природной среды

- •Международно-правовой механизм охраны окружающей среды Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

- •Международные организации в области охраны окружающей среды

- •Международно-правовая охрана атмосферы земли, околоземного и космического пространства

- •Международно-правовая охрана мирового океана

- •Международно-правовая охрана животного и растительного мира

- •Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения радиоактивными отходами

- •Заключение

- •Раздел 9 роль инженера-эколога в решении глобальных проблем окружающей среды и обеспечении устойчивого развития общества Лекция 9 региональная и глобальная загрязненность атмосферы

- •Проблема охраны атмосферы, озонового слоя и околоземного пространства

- •Методические указания по изучению курса «введение в специальность "инженерная защита окружающей среды"»

- •Раздел 1. Актуальность профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Тема 1. Роль инженерной экологии в снижении техногенной нагрузки на окружающую среду

- •Раздел 2. Факторы формирования социального заказа на деятельность инженера-эколога

- •Тема 2. Социальный заказ на деятельность инженера-эколога

- •Раздел 3. Роль инженера – эколога в обеспечении экологической безопасности в системах управления предприятием

- •Тема 3. Нормативно-правовые основы обеспечения экологической безопасности продукции и услуг

- •Раздел 4. Роль инженера- эколога на предприятиях по предотвращению загрязнения окружающей среды

- •Тема 4. Строительство очистных сооружений по улавливанию отходящих газов и сточных вод

- •Раздел 5. Роль инженера эколога в контроле загрязненности окружающей среды

- •Тема 5. Природохранная деятельность инженера-эколога

- •Раздел 6. Эколого-экономические аспекты природопользования в деятельности инженера эколога

- •Тема 6. Система управления качеством и управление охраной окружающей среды на предприятии

- •Тема 7 перспективы развития экономики природопользования

- •Раздел 7 перспектвные способы переработки отходов различных отраслей

- •Тема 9 методы, технологии и концепция утилизации углеродосодержащих промышленных и твердых бытовых отходов

- •Раздел 8 Международное сотрудничество в области инженерной защиты окружающей среды

- •Тема 10 международные организации в области охраны окружающей природной среды

- •Тема 11. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

- •Раздел 9. Роль инженера-эколога в решении глобальных проблем окружающей среды и обеспечении устойчивого развития общества

- •Тема 12. Региональная и глобальная загрязненность атмосферы

- •Тема 13 Проблема охраны атмосферы

- •Литература

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •Практическая работа №2 «Теория организации сплошного мониторинга лесов заданного района»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •Практическая работа №3 Тема занятия: «Расчет эффективности очистки сточных вод»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Задание

- •Оформление отчета.

- •Дополнительная информация Флотатор.

- •Г идроциклон.

- •Б иологический фильтр.

- •Практическая работа №4 Тема занятия: «Оценка ущербов от загрязнения водоемов»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •Практическая работа №5 Тема занятия: «Оценка ущербов от загрязнения атмосферы котельными предприятий»

- •Методика выполнения работы

- •Практическая работа №6 Тема занятия: «Понятие о техноценозе, расчет параметров сбалансированного техноценоза»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •Практическая работа №7 Тема занятия: «Гидрогеологическое обоснование границ зон санитарной охраны водозаборов подземных вод. Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание Задание №1.

- •Задание №2.

- •Практическая работа №8 Тема занятия: «Расчеты выбросов тяжелых металлов в атмосферу и максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе нагретой воздушной смеси из одного источника»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •Практическая работа №9 Тема занятия: «Расчёт количества выбросов загрязняющих веществ при сжигании твердого и газообразного топлива»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Исходные данные:

- •Контрольное задание

- •Практическая работа №10 Тема занятия: «Влияние электромагнитных полей на природные экосистемы. Расчет частот электромагнитного поля используемых в производственных условиях»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •2. Эмп диапазона частот 30 кГц – 300 гГц

- •Защита от воздействия электромагнитного поля

- •Порядок выполнения задания

- •Эмп диапазона частот 30 кГц – 300 гГц

- •Контрольное задание:

- •Практическая работа №11 Тема занятия: «Материальный баланс веществ при сжигании основных видов топлива»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •Методика выполнения работы

- •Оформление отчета

- •Практическая работа № 13 Тема занятия: «Расчет биоэнергетических установок»

- •Теоретическая часть

- •Выполняемое задание

- •Методика выполнения работы

- •Исходные данные

- •Исходные данные для расчета биогазовых установок

- •Пример расчета

- •Домашняя работа:

- •Практическая работа №14

- •Контрольные вопросы:

- •Практическая работа №15 Тема занятия: «Методика расчета пдс для конкретного предприятия»

- •Теоретическая часть

- •Заключение

- •Оглавление

- •Введение в специальность «инженерная защита окружающей среды»

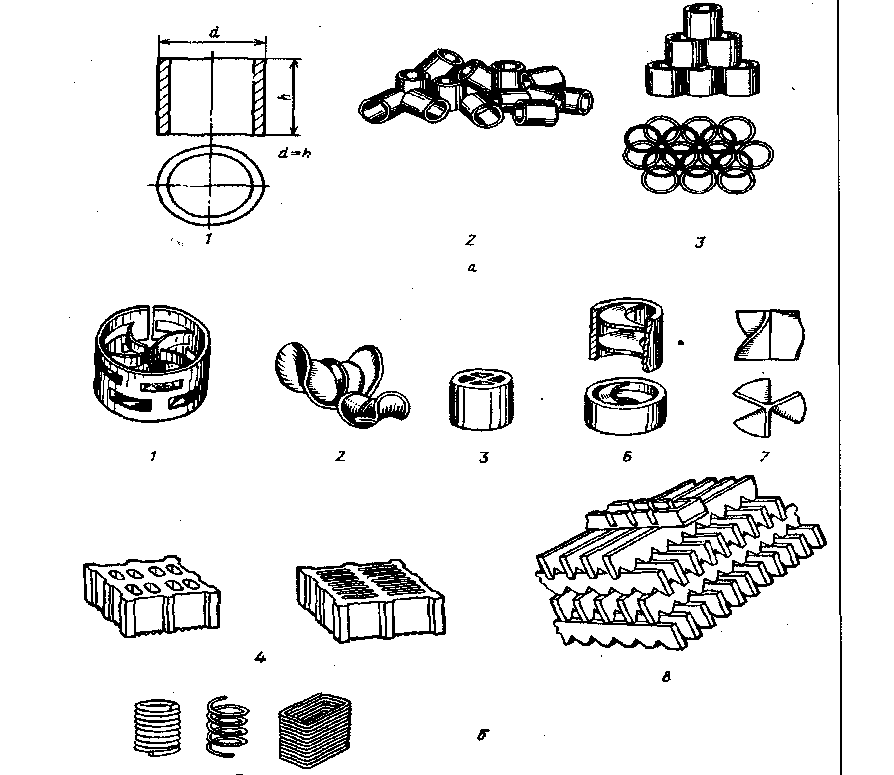

Насадочные колонны

Насадочные

абсорберы получили наибольшее применение

в промышленности. В насад очных колоннах

обеспечивается лучший контакт

обрабатываемых газов с абсорбентом,

чем в полых распылителях, благодаря

чему интенсифицируется процесс

массопереноса и уменьшаются габариты

очистных устройств. Эти абсорберы

представляют собой колонны, заполненные

твердыми телами различной формы.

Некоторые распространенные типы насадок

показаны на рис. 12.

Рис. 12. Виды насадки: а - насадка из колец Рашига: 1 - отдельное кольцо; 2 -кольца навалом; 3 -регулярная насадка; б - фасонная насадка: 1 - кольца Палля; 2 -седлообразная насадка «Инталокс»; 3 - кольца с крестообразными перегородками; 4 - керамические блоки; 5 - витые из проволоки насадки; 6 -кольца с внутренними спиралями; 7- пропеллерная насадка; 8 - деревянная хордовая насадка.

Тарельчатые колонны

Тарельчатые колонны составляют основную группу массообменных аппаратов. Они представляют собой вертикальный цилиндр (цельносварной или состоящий из нескольких царг, соединенных между собой наглухо или разъемными фланцами), по высоте которого расположены специальные контактные устройства - тарелки, используемые в одних случаях как технологические, в других — как опорные устройства. Корпус колонны (цилиндр) выполняется из различных материалов - листового металла, металлического литья, керамики и т. д. в зависимости от коррелирующих свойств перерабатываемой смеси температурного и барометрического режимов работы аппарата.

Тарелки служат для развития поверхности контакта фаз при направленном движении этих фаз (жидкость течет сверху вниз, а газ проходит снизу вверх) и многократном взаимодействии жидкости и газа. Жидкость непрерывно перетекает с верхних тарелок на нижние, отделенные друг от друга свободным пространством, где газ, пар или легкая жидкость отделяется от уносимых ими частиц более тяжелой фазы.

Таким образом, процесс массопереноса в тарельчатых колоннах осуществляется в основном в газожидкостных системах, создаваемых на тарелках, поэтому в таких аппаратах процесс проходит ступенчато, и тарельчатые колонны в отличие от насад очных, в которых массоперенос происходит непрерывно, относят к группе ступенчатых аппаратов. Выбор того или иного типа тарелок обусловливается технологическими соображениями.

Диапазон диаметров тарелок (независимо от их типа и конструкции), применяемых в колонной аппаратуре, составляет 200—8000 мм — в соответствии с диаметрами колонн, для которых они предназначаются. Количество тарелок в одной колонне бывает обычно не менее 20—30, а в отдельных случаях доходит до 80 шт. и более. Расстояния между тарелками зависят в основном от физико-химических свойств разделяемой среды, а также некоторых других соображений и бывают от 60 до 600 мм и более.

Тарелки малых размеров выполняются цельными, тарелки больших размеров — большей частью составными (разборными) из отдельных секций, соединяемых между собой струбцинами, болтами и другими приспособлениями. В отдельных случаях в стальной сварной аппаратуре крупногабаритные тарелки выполняются неразборными, свариваемыми на месте монтажа.

Тарелки характеризуются нагрузками по пару и жидкости, относительная величина которых в зависимости от разделяемой среды может в значительной степени отличаться друг от друга. Рабочие параметры разделения в ректификационных и абсорбционных колоннах, также в зависимости от разделяемой среды, бывают различными: по давлению — от глубокого вакуума до избыточного 4 МПа и выше, а по температуре от минус 250 до плюс 250 °С и более.