- •Глава 7

- •7.1. Основные задачи математической статистики

- •132 Законы распределения случайных величин [гл. 7

- •1. Задача определения закона распределения

- •7.2] Статистическая функция распределения 133

- •7.2. Простая статистическая совокупность. Статистическая функция распределения

- •140 Законы распределения случайных величин [гл. 7

- •142 ," Законы распределения случайных величин [гл. 7

- •7.51 Выравнивание статистических рядов 145

- •146 Законы распределения случайных величин [гл. 7

- •7.6. Критерии согласия

- •154 Законы распределения случайных величин [гл. 7

- •158 Законы распределения случайных величин ггл. 7

154 Законы распределения случайных величин [гл. 7

гипотезу следует отбросить как неправдоподобную. Напротив, если вероятность р сравнительно велика, можно признать расхождения между теоретическим и статистическим распределениями несущественными и отнести их за счет случайных причин. Гипотезу Н о том, что величина X распределена по закону F (х), можно считать правдоподобной или, по крайней мере, не противоречащей опытным данным.

Таким образом, схема применения критерия у_2 к оценке согласованности теоретического и статистического распределений сводится к следующему:

Определяется мера расхождения у? по формуле (7.6.4).

Определяется число степеней свободы г как число разрядов к минус число наложенных связей s:

r = k — s.

3) По г и х2 с помощью табл. 4 определяется вероятность того, что величина, имеющая распределение у2 с г степенями свободы, пре взойдет данное значение у2. Если эта вероятность весьма мала, гипо теза отбрасывается как неправдоподобная. Если эта вероятность относительно велика, гипотезу можно признать не противоречащей опытным данным.

Насколько мала должна быть вероятность р для того, чтобы отбросить или пересмотреть гипотезу, — вопрос неопределенный; он не может быть решен из математических соображений, так же как и вопрос о том, насколько мала должна быть вероятность события для того, чтобы считать его практически невозможным. На практике, если р оказывается меньшим чем 0,1, рекомендуется проверить эксперимент, если возможно — повторить его и в случае, если заметные расхождения снова появятся, пытаться искать более подходящий для описания статистических данных закон распределения.

Следует особо отметить, что с помощью критерия х2 (или любого другого критерия согласия) можно только в некоторых случаях опровергнуть выбранную гипотезу Н и отбросить ее как явно несогласную с опытными данными; если же вероятность р велика, то этот факт сам по себе ни в коем случае не может считаться доказательством справедливости гипотезы Н, а указывает только на то, что гипотеза не противоречит опытным данным.

С первого взгляда может показаться, что чем больше вероятность р, тем лучше согласованность теоретического и статистического распределений и тем более обоснованным следует считать выбор функции F(x) в качестве закона распределения случайной величины. В действительности это не так. Допустим, например, что, оценивая согласие теоретического и статистического распределений по критерию х2, мы получили р = 0,99. Это значит, что с вероятностью 0,99 за счет чисто случайных причин при данном числе опытов

7.61

КРИТЕРИИ СОГЛАСИЯ

155

должны были получиться расхождения большие, чем наблюденные. Мы же получили относительно весьма малые расхождения, которые слишком малы для того, чтобы признать их правдоподобными. Разумнее признать, что столь близкое совпадение теоретического и статистического распределений не является случайным и может быть объяснено определенными причинами, связанными с регистрацией и обработкой опытных данных (в частности, с весьма распространенной на практике «подчисткой» опытных данных, когда некоторые результаты произвольно отбрасываются или несколько изменяются).

Разумеется, все эти соображения применимы только в тех случаях, когда количество опытов п достаточно велико (порядка нескольких сотен) и когда имеет смысл применять сам критерий, основанный на предельном распределении меры расхождения при п—>оо. Заметим, что при пользовании критерием у} достаточно большим должно быть не только общее число опытов п, но и числа наблюдений т1 в отдельных разрядах. На практике рекомендуется иметь в каждом разряде не менее 5—10 наблюдений. Если числа наблюдений в отдельных разрядах очень малы (порядка 1 — 2), имеет смысл объединить некоторые разряды.

Пример 1. Проверить согласованность теоретического и статистического распределений для примера 1 п° 7.5 (стр. 137, 146).

Решение. Пользуясь теоретическим нормальным законом распределения с параметрами

т = 0,168, а = 1,448,

находим вероятности попадания в разряды по формуле

*.<ь1 *1 — т

\

Pi

где Х[, xi+1 — границы г-го разряда.

Затем составляем сравнительную таблицу чисел попаданий в разряды rrt[ и соответствующих значений npi (п = 500).

// |

-4; -3 |

-3; -2 |

-2; -1 |

-1;0 |

0; 1 |

1; 2 |

2; 3 |

3; 4 |

пц |

6 |

25 |

72 |

133 |

120 |

88 |

46 |

10 |

npi |

6,2 |

26,2 |

71,2 |

122,2 |

131,8 |

90,5 |

38,2 |

10,5 |

По формуле (7.6.4) определяем значение меры расхождения

g

Определяем число степеней свободы как число разрядов минус число наложенных связей s (в данном случае s = 3):

г = 8 — 3 = 5.

156

ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

[ГЛ. 7

По табл. 4 приложения находим для г = 5:

при х2 = 3,00 р = 0,70; при х2 = 4,35 р = 0,50.

Следовательно, искомая вероятность р при х2 = 3,94 приближенно равна 0,56. Эта вероятность малой не является; поэтому гипотезу о том, что величина X распределена по нормальному закону, можно считать правдоподобной.

Пример 2. Проверить согласованность теоретического и статистического распределений для условий примера 2 п° 7.5 (стр. 149).

Решение. Значения pi вычисляем как вероятности попадания на участки (20; 30), (30; 40) и т. д. для случайной величины, распределенной по закону равномерной плотности на отрезке (23,6; 96,9). Составляем сравнительную таблицу значений mi и npi (п. = 400):

h |

20; 30 |

30; 40 |

40; 50 |

50; 60 |

60; 70 |

70; 80 |

80; 90 |

90; 100 |

mi |

21 |

72 |

66 |

38 |

51 |

56 |

64 |

32 |

"Pi |

34,9 |

54,6 |

54,6 |

54,6 |

54,6 |

54,6 |

54,6 |

38,0 |

По формуле (7.6.4) находим х2:

![]()

Число степеней свободы:

г = 8 — 3 = 5. По табл. 4 приложения имеем:

при х2 = 20,5 и г = 5 р = 0,001,

Следовательно, наблюденное нами расхождение между теоретическим и статистическим распределениями могло бы за счет чисто случайных причин появиться лишь с вероятностью р я 0,001. Так как эта вероятность очень мала, следует признать экспериментальные данные противоречащими гипотезе о том, что величина X распределена по закону равномерной плотности.

К роме

критерия /2,

для оценки степени согласованности

теоретического

и статистического распределений на

практике применяется еще ряд других

критериев. Из них мы вкратце остановимся

на критерии

А. Н. Колмогорова.

роме

критерия /2,

для оценки степени согласованности

теоретического

и статистического распределений на

практике применяется еще ряд других

критериев. Из них мы вкратце остановимся

на критерии

А. Н. Колмогорова.

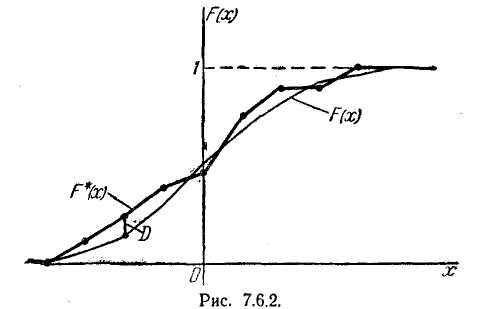

В качестве меры расхождения между теоретическим и статисти ческим распределениями А. Н. Колмогоров рассматривает максималь ное значение модуля разности между статистической функцией рас пределения F* (х) и соответствующей теоретической функцией рас пределения: п _

Основанием для выбора в качестве меры расхождения величины D является простота ее вычисления. Вместе с тем она имеет достаточно

простой закон распределения. А. Н. Колмогоров доказал, что, какова бы ни была функция распределения F (х) непрерывной случайной величины X, при неограниченном возрастании числа независимых на-

Ллтппрний п прппятнпгть HenaRpHCTRa

![]()

стремится к пределу

![]()

Значения вероятности Р(Х), подсчитанные по формуле (7.6.5), приведены в таблице 7.6.1.

|

Р(\) |

|

PW |

|

Р(Ц |

0,0 |

1,000 |

0,7 |

0,711 |

1,4 |

0,040 |

од |

1,000 |

0,8 |

0,544 |

1,5 |

0,022 |

0,2 |

1,000 |

0,9 |

0,393 |

1,6 |

0,012 |

0,3 |

1,000 |

1,0 |

0,270 |

1,7 |

0,006 |

0,4 |

0,997 |

1,1 |

0,178 |

1,8 |

0,003 |

0,5 |

0,964 |

1,2 |

0,112 |

1,9 |

0,002 |

0,6 |

0,864 |

1,3 |

0,068 |

2,0 |

0,001 |

С хема

применения критерия А. Н. Колмогорова

следующая: строятся

статистическая функция распределения

F*(x)

и

предполагаемая

хема

применения критерия А. Н. Колмогорова

следующая: строятся

статистическая функция распределения

F*(x)

и

предполагаемая

теоретическая функция распределения F(x), и определяется максимум D модуля разности между ними (рис. 7.6.2). Далее, определяется величина

l = DYn