- •Глава 6. Личностный опыт

- •Таксономия субъективной психосемантики

- •Структурно-динамическая организация индивидуального опыта

- •Макроструктура личностного опыта

- •Интерпретация себя как стоимости

- •Интерпретация других как совместимых с субъектом опыта

- •Интерпретация окружающего мира как ценности его сторон

- •Опыт девиантного поведения

Интерпретация окружающего мира как ценности его сторон

Согласно нашим представлениям в основе интерпретаций окружающего мира лежат обобщенные мотивационно-ценностные ориентации индивида, составляющие неотъемлемую часть его личностного интерпретационного комплекса,

Теоретическая трудность в обосновании данного тезиса связана прежде всего с неопределенностью самих понятий "окружающий мир" и "мотивационно-ценностные ориентации", которые в отношении к жизнедеятельности могут трактоваться как угодно широко. Поэтому применительно к опыту необходимо попытаться выделить ту их часть, которая в соответствии с природой индивидуального опыта может быть структурирована и измерена.

Понятие "окружающий мир" в широком смысле вбирает в себя все мыслимые материальные и идеальные объекты и события человеческого бытия, и в таком "неэкономном" виде не может быть представлено в индивидуальном опыте. Функция опыта заключается в систематизации, классификации, интеграции и структурировании окружающего мира. Полученная таким образом таксономия внешнего мира также весьма сложна и многообразна, но уже является конечной величиной. Фактически речь идет о многоуровневой структуре, каждый элемент которой, однако, уже поддается интерпретации со стороны субъекта опыта. Переходы вверх по уровням интеграции представлений об окружающем мире происходят не, как часто принято думать, в направлении от материального к идеальному, не от бытийного к моральному, не от эмпирического к теоретическому и т.д., но по направлению к жизнедеятельности, се обобщенным характеристикам. Для индивида такой обобщенной реальностью, поддающейся интерпретации, являются так называемые сферы жизнедеятельности: межличностная, производственная, материальная и т.п. Такое нестрогое перечисление приведено здесь лишь для того, чтобы подчеркнуть наличие тех аспектов опыта, которые способны поддерживать функцию стабилизации жизнедеятельности.

Возникающие в ходе освоения окружающего мира идеализации и универсальные смыслы (жизни, любви, морали и др.), в тех случаях, когда они принимаются субъектом, являются атрибутами жизнедеятельности как творчества и им еще предстоит стать некоторыми структурными частями опыта, которые такие универсалии первоначально призваны разрушать (реконструировать).

С момента выделения себя из окружающего мира перед человеком возникает задача отбора и накопления в опыте того, что может стать полезным для его будущего. Отсюда следует, что ценностные ориентации не только обладают статусом всеобщности и неспецифичности по отношению к объектам жизнедеятельности, но и являются универсальным инструментом для оценки и интерпретации того, что накоплено в опыте человека об окружающем его мире.

Широкая трактовка понятия "ценностные ориентации" (ЦО) обозначена в его определении: "способ дифференциации объектов индивидом по их значимости" 1.231]. Как вполне справедливо отмечает И.Д.Бех (1996): "Нынешняя познавательная ситуация в сфере исследований проблем личности характеризуется тем, что общепринятого определения ценностей нет" [42].

Попытки упорядочения "всех известных ценностей" приводят к представлению, как пишет С.Ф.Анисимов, об "иерархии ценностей, подчиненной принципу субординации, где каждая ценность по отношению к вышестоящей ценности играет роль средства, или условия, или вытекающего из него следствия" [11, с.22]. В таком исходном представлении о наличии высших и низших ценностей пока нет ничего, что могло бы затруднить решение данной проблемы. Решающий аргумент находится в иной плоскости: к чему устремлены "вверх" ценности.

В рамках деятельностной парадигмы понятие ценностей занимает значительное место наряду с понятиями личностного смысла, мотива, потребностей. Наиболее устойчивым является представление об идеальных, не зависимых от чего-либо значимых явлениях (ценностях) в сравнении с ситуативными, что, однако, как отмечает В.К.Вилюнас, трудно разделить в практических случаях: "феноменологические данные, отчетливо демонстрирующие, например, заинтересованность и активность человека в некоторой области, часто не раскрывают того, является ли эта заинтересованность инструментально-деловой, основанной на расчете, или истинной, связанной с абсолютными ценностями" [68,с.30].

Иллюстрации такого рода затруднений с "зашифрованностью" или с переворачиванием ценностей можно легко продолжить; проблема, как нам видится, заложена в самой исходной методологической посылке. По своему гносеологическому статусу ценности, как и их субъектно-интенциональный коррелят, не вмещаются в категориальное пространство деятельности; адекватной для них является категория жизнедеятельности. Тем более, что по времени своей эволюции и инволюции ценности существуют в масштабе жизненного пути. Абсолютные ценности, не найдя бытийного наполнения в рамках деятельности, в конце концов рискуют превратиться в эпифеномен. Ценностные ориентации, понятые в отношении к жизнедеятельности, теряют признаки иерархии (ценности ценностей), как априорно заданного качества. Становится ненужным вопрос о том, что ценнее (благородней, человечней): увлечение творчеством или получение долгожданной квартиры, служение народу или уход за больными родителями.

Изложенные здесь замечания имеют важное значение для понимания природы личностного опыта как накопленной в ходе жизнедеятельности способности интерпретировать окружающий мир. Субъекту не НУЖНО иметь оценки, мнения и суждения о всех объектах и событиях жизни. Ограничения возникают с двух сторон: в опыте накапливается и интегрируется то, что ценно ему самому и, одновременно, представляет ценность для окружающих. Человек не будет заниматься резонерством (чистый феномен не в счет), демонстрируя способности к интерпретации тем, кому это не нужно, и того, что никого не интересует.

Таким образом, макроструктурной составляющей личностного опыта в отношении к окружающему миру является ценностный интерпретационный комплекс (ЦИК). Его основным и ближайшим источником являются основные сферы собственной жизнедеятельности индивида, задающие координаты ЦИК.

Практическим психологам хорошо известны трудности, возникающие при необходимости количественной оценки и диагностики мотивов, ценностей испытуемого.

В психодиагностике обычно измеряется какой-либо из трех уровней мотивационно-ценностных ориентаций в виде фиксированной вербальной продукции:

1)мировоззренческий - когда во главу угла личностью ставится вопрос о предназначении человека, смысле жизни, оцениваются жизненные позиции ранга общечеловеческих ценностей; 2)самоанализа - предполагающий различные формы оценки своих качеств личностью. Именно для этого уровня психологи более всего разрабатывают различного рода опросники, анкеты и т.п.; 3) жизнеописания - когда индивид выражает свое отношение к самым различным объектам жизнедеятельности в форме непосредственных описаний.

В плане изучения личностного опыта наиболее привлекательным для нас оказывается уровень жизнеописания. Как раз на этом уровне семантики и обобщения наиболее непосредственно проявляются интерпретации индивида в повседневности. Другое дело, что задача исследователя в данном случае несколько усложняется: создавая испытуемому возможность интерпретации на более понятном ему, чем самооценка, уровне жизнеописания, одновременно необходимо задаться способом измерения, позволяющем выявить ЦИК.

Исходя из этого нами была поставлена задача разработать методическую процедуру, которая дает возможность практическому психологу или педагогу выявить характер распределения ценностных интерпретаций индивида по сферам жизнедеятельности, а также определить динамику трансформации этих ценностей в широком временном диапазоне,

Разработанный нами психографический подход исходит из необходимости исключить прямое самооценивание личностных качеств, предлагаемых в типичных опросниках, в связи с часто обнаруживаемой неразвитой саморефлексией индивидов, а также эффектами фасада. Подход основан на процедуре интерпретации испытуемым ценности для него того или иного объекта жизнедеятельности. По своей форме психографическое описание ("жизнеописание") дает психологу информацию, выраженную на языке "житейских проблем".

Другим принципиальным условием выявления ЦИК является измерение динамики их измерения в координатах прошлого, настоящего и будущего. Наличие или отсутствие преемственности ценностных ориентации на больших временных периодах формирования личности часто является ключом к разгадке причин деформации личностного опыта, помогает выработать конкретную тактику формирования ЦИК педагогам, педагогическим психологам, психотерапевтам. Диагностический потенциал временной развертки определен тем, что, устанавливая связь с прошлым и будущим, субъект на самом деле не дает нам истинную ("историческую") картину прошлого и будущего, так как он проецирует при этом в прошлое и будущее свою актуальную систему ценностей. Все это делает психологический анализ достаточно сложным, предостерегая, правда, от механического манипулирования при сравнивании данных по прошлому-настоящему-будущему.

Измерение ЦИК как меры субъективного пространства ценностей осуществлялось на основе оценки испытуемым силы связи с объектами таких сфер жизнедеятельности, как отношение к родственникам, другим людям, профессиональной и непрофессиональной деятельности, вещам. Результаты предварительных исследований показали необходимую (0,65 - 0,75) ретестовую надежность методики. Была выявлена конструктная валидность данной методики с тестами, измеряющими ценности личности (Рокич, Мюррей).

Тестовый материал представляет собой три круга такого диаметра, чтобы при разбиении круга на 60 секторов, в каждом из них могло быть размещено слово-объект из списка слов, соответствующих сферам жизнедеятельности:

1)"свои люди" - например: сын, мать, бабушка, жена и т.д.;

2)"другие люди" - например: друг, соседи, компания и т.д.;

3)"производственная" - например: учеба, профессия, экзамен, зарплата и т.д.;

4)"внепроизводственная" - например: туризм, книги, огород и т.д.;

5)"материальная" - машина, еда, одежда, мебель у т.д.

Слова-объекты из разных сфер расположены по окружности в случайном порядке. Три круга, обозначающие прошлое, настоящее и будущее, во всем остальном идентичны. Графическое заполнение кругов проходит во временной последовательности: настоящее - прошлое - будущее. Время заполнения каждого круга фиксируется.

Количественный подсчет производится по двум основным показателям: массиву и интенсивности. Под массивом связей понимается общее количество баллов по связям всех сфер жизнедеятельности (суммарный балл и балл отдельно по сферам). Под интенсивностью связей понимается отношение суммарного значения силы связей (общего и по каждой сфере) к количеству заполненных (реально возможных в данный период жизни).

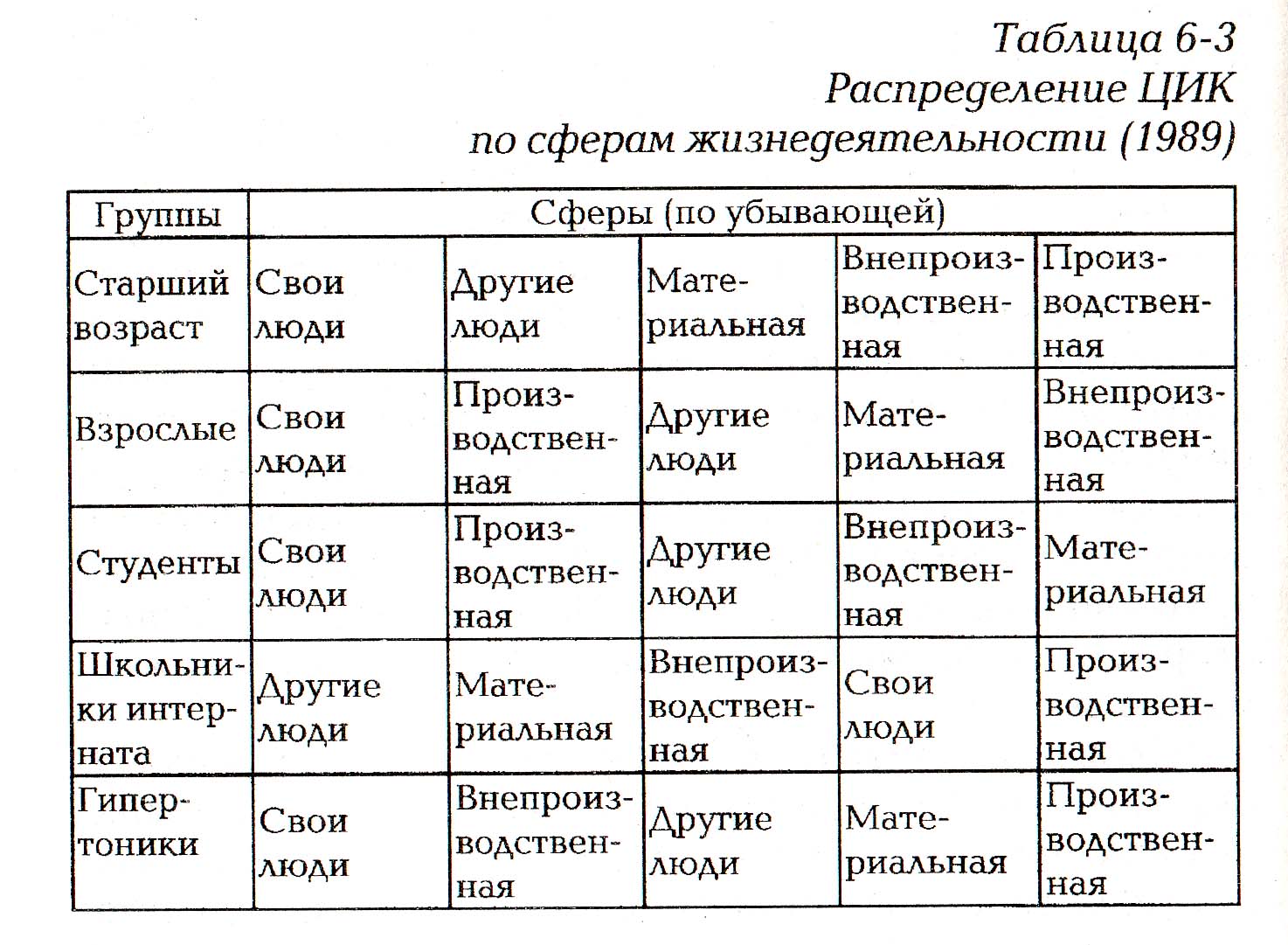

Анализ по сферам позволяет выявить приоритетность ценности той или иной сферы в личностном опыте индивида. Ценностные интерпретационные комплексы в зависимости от ценности различных сфер жизнедеятельности для индивида распределились по группам следующим образом (по мере убывания ценности) (см. табл. 6-3).

Соотношение (баланс) массива и интенсивности по временным характеристикам; прошлое - настоящее - будущее оказалось примерно равным по показателям "прошлого" и "настоящего", с некоторым превышением по "будущему" (для групп взрослых до 40 лет и студентов 1-го курса). Измерения, проведенные в школе-интернате с учениками 8-х классов, показали значимое снижение нормативных показателей по "прошлому" и значимое превышение нормативных показателей по "будущему". Такова система интерпретаций ценностей у старших подростков, не имеющих с ранних лет родительской опеки, выражающаяся в негативном отношении к своему прошлому, от которого они активно отказываются, и, наоборот, завышено положительном к своему будущему, которое они активно моделируют по типу компенсации недостающего. Значимое снижение ценности "будущего" наблюдается у лиц старшего возраста, а также в случаях заболеваний гипертонией, в связи с известной спецификой психологического сопровождения цереброваскулярной недостаточности [302].

Из табл. 6-З видно, что для всех экспериментальных групп наиболее ценной в масштабе окружающего мира является межличностная сфера, в личностном опыте она занимает наибольшее место. Можно заключить, что ЦИК индивида более всего представлен в сфере взаимоотношений с другими, ею питается и под ее воздействием формируется. Влияние других сфер жизнедеятельности на личностный опыт зависит от специфики социального, возрастного статуса трупп, состояния здоровья и т.д.

Мы предположили, что некоторые из представленных в таблице результатов могут измениться, если учесть дату проведения экспериментов - 1989 год. Особенно неправдоподобно в наши дни выглядит малая ценность сферы "материальное обеспечение".

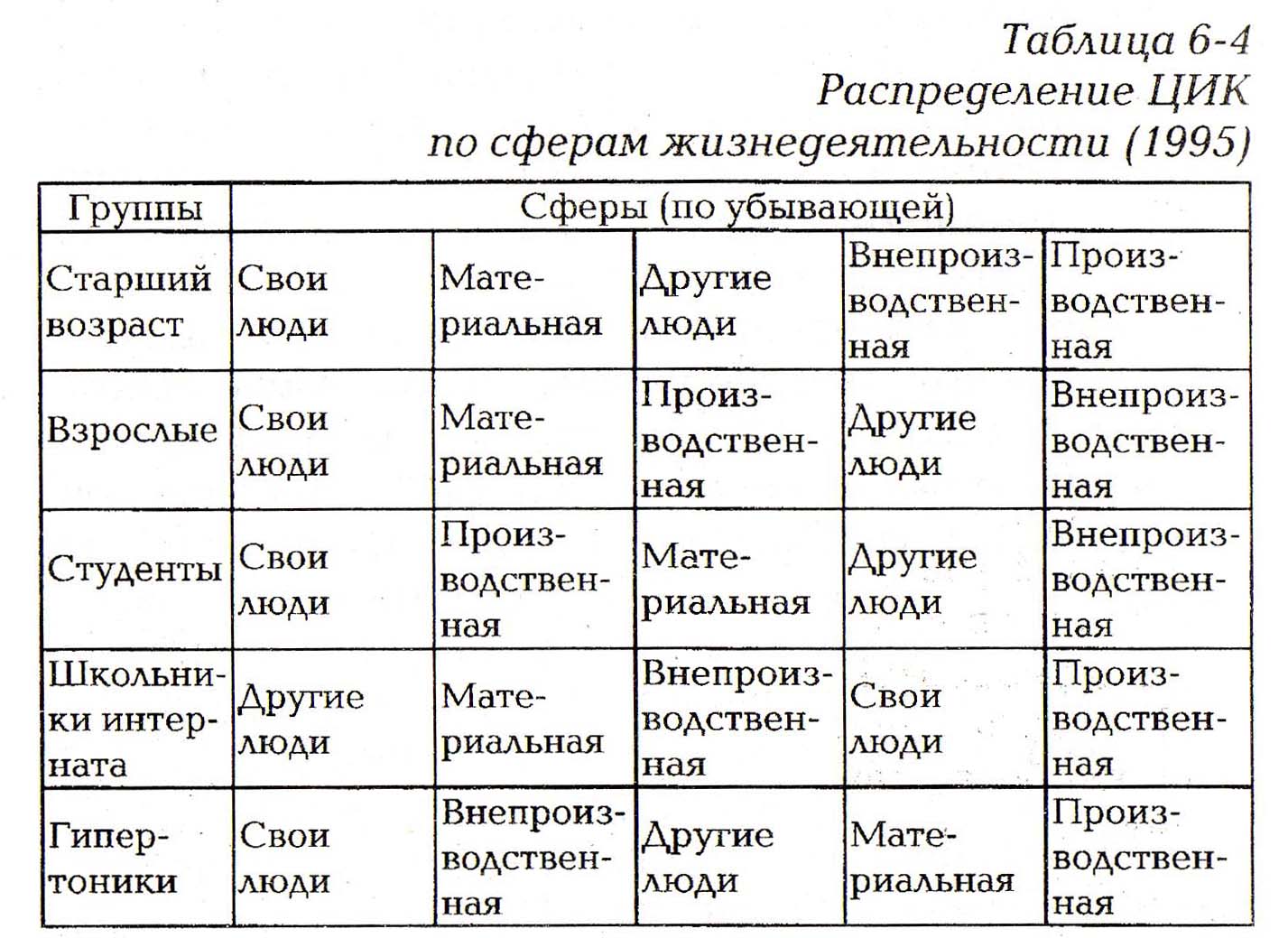

С целью уточнения полученных результатов был проведен повторный эксперимент в 1995 году, результаты которого представлены в табл. 6-4.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что межличностная сфера вновь оказалась приоритетной в формировании МЦО, она выявилась наиболее ценностно нагруженной.

Как и ожидалось, сфера "материального обеспечения" значительно повысила свой ранг прежде всего в группах "старшего возраста" и "взрослых" и осталась такой же значимой для подростков интерната.

Незначительное перемещение данного показателя в группе "студентов" связано, по-видимому, с тем, что, как раньше, так и сейчас "материальное обеспечение" как ценность располагается на периферии реальных возможностей молодых людей. Они правы, если выше оценивают доступное для них средство достижения в будущем материального благополучия - "профессиональную деятельность".