- •Расчет чувствительности

- •Исходные данные

- •1.2 Расчетная часть

- •Анализ полученных результатов

- •Расчет избирательности

- •Исходные данные

- •Расчетная часть

- •Анализ полученных результатов

- •3 Расчет частотно-избирательных цепей приёмника

- •3.1 Расчет входного контура

- •3.2 Расчет гетеродина

- •3.3 Расчет фси

- •Заключение

- •Список использованной литературы

Содержание

Содержание

Введение……………………………………………………………………………...…4

1. Расчет чувствительности 4

1.1 Исходные данные 4

1.3 Анализ полученных результатов 6

2 Расчет избирательности 7

2.1 Исходные данные 7

2.2 Расчетная часть 8

2.3 Анализ полученных результатов 15

3 Расчет частотно-избирательных цепей приёмника 16

3.1 Расчет входного контура 16

3.2 Расчет гетеродина 17

3.3 Расчет ФСИ 20

Заключение 21

Список использованной литературы 22

Приложение А 23

Введение

Введение

Радиоприемные устройства входят в состав радиотехнических систем связи, т. е. систем передачи информации с помощью электромагнитных волн.

Радиоприемное устройство состоит из приемной антенны, радиоприемника и оконечного устройства предназначенного для воспроизведения сигналов. Радиоприемники можно классифицировать по ряду признаков, из которых основными являются: тип схемы, вид принимаемых сигналов, назначение приемника, диапазон частот, вид активных элементов, используемых в приемнике, тип конструкции приемника.

По типу схем различают приемники детекторные, прямого усиления (без регенерации и с регенерацией), сверхрегенеративные и супергетеродинные приемники, обладающие существенными преимуществами перед приемниками других типов и широко применяемые на всех диапазонах приемников.

Для передачи информации используется изменение одного из параметров сигнала по закону изменения информационного сигнала. Используются: непрерывные колебания с модулированной амплитудой, частотой или фазой; колебания, скачкообразно манипулированные по амплитуде, частоте, или разности фаз; колебания с изменяемой амплитудой, частотой или фазой, которые обусловлены видеоимпульсами с амплитудной, широтной, временной, или дельта-модуляцией, а также кодовыми группами видеоимпульсов.

По назначению различают приемники связные, радиовещательные, телевизионные, радиорелейных и телеметрических линий, радиолокационные, радионавигационные и другие. Связные радиоприемники чаще всего служат для приема одноканальных непрерывных сигналов с АМ, ОБП и ЧМ или дискретных сигналов с амплитудной, частотной или фазовой манипуляцией. Радиовещательные приемники (монофонические) принимают одноканальные непрерывные сигналы с АМ на длинных, средних и коротких волнах и с ЧМ на ультракоротких волнах. Приемники черно-белых телевизионных программ принимают непрерывные сигналы с АМ и частичным подавлением одной боковой полосы частот и звуковые сигналы с ЧМ. Приемники цветных телевизионных программ принимают также сигналы, создающие цветное изображение. Приемники оконечных станций радиорелейных и телеметрических линий обычно предназначены для приема и разделения каналов многоканальных сигналов с частотным и временным уплотнением.

Согласно рекомендации МККР (Международного консультативного комитета по радио) спектр радиосвязи делится на диапазоны. Наиболее широко распространенные приемники работают в диапазоне 30 кГц – 300 ГГц (на волнах 10 км – 1 мм).

В

качестве активных элементов каскадов

приемников, работающих на частотах 30

кГц – 300 МГц, используются полупроводниковые

приборы и электронные лампы. Предпочтение

отдается полупроводниковым приборам

благодаря их преимуществам (малые

габаритные размеры и масса; низкие

напряжения и токи питания; большой срок

службы и механическая прочность).

В

качестве активных элементов каскадов

приемников, работающих на частотах 30

кГц – 300 МГц, используются полупроводниковые

приборы и электронные лампы. Предпочтение

отдается полупроводниковым приборам

благодаря их преимуществам (малые

габаритные размеры и масса; низкие

напряжения и токи питания; большой срок

службы и механическая прочность).

Приемники конструктивно выполняются из отдельных (навесных) активных и пассивных элементов с печатным или объемным монтажом или из готовых интегральных микросхем, представляющих собой каскады, узлы приемников и даже целые приемники.

Расчет чувствительности

Исходные данные

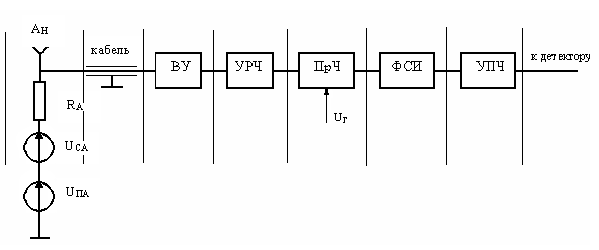

Структурная схема высокочастотного (ВЧ) тракта приемника представлена на рисунке 1. Приемная установка включает антенну, антенный кабель и собственно приемник.

Рисунок 1 – Схема высокочастотного тракта

Параметры ВЧ тракта приемника:

шумовая температура антенны ТА = 730 К;

сопротивление антенны RА = 50 Ом;

потери в кабеле Lкаб = 2 дБ;

потери во входном устройстве (ВУ) LВУ = 1,4 дБ;

коэффициент передачи мощности УРЧ Кр УРЧ = 4 дБ;

коэффициент шума УРЧ Кш УРЧ = 11 дБ;

коэффициент передачи мощности ПРЧ Кр ПРЧ = 10 дБ;

коэффициент шума ПРЧ Кш ПРЧ = 7,5 дБ;

потери в ФСИ LФ = 3 дБ;

полоса пропускания ФСИ по уровню 3 дБ FФ = 150 кГц;

коэффициент шума УПЧ Кш УПЧ = 20 дБ;

требуемое соотношение сигнал-шум на входе детектора q0 = 6 дБ.

1.2 Расчетная часть

Переводим исходные данные с помощью известного соотношения

в линейную шкалу. Тогда:

в линейную шкалу. Тогда:

LКАБ = 102/10 = 1,585;

LВУ = 101,4/10 = 1,38;

KР УРЧ =104/10 = 2,512;

KШ УРЧ =1011/10 = 12,589;

KР ПРЧ =1010/10 = 10;

KШ ПРЧ =107.5/10 = 5,623;

LФ =103/10 = 1,995;

KШ УПЧ =1020/10 = 100;

q0 =106/10 = 3,981.

Согласно выражению

определяем значения коэффициентов

передачи и коэффициентов шума пассивных

узлов:

определяем значения коэффициентов

передачи и коэффициентов шума пассивных

узлов:

KР КАБ =1/LКАБ = 0,631; KШ КАБ = LКАБ = 1,585;

KР ВУ = 1/LВУ =0,725 ; KШ ВУ = LВУ = 1,38;

KР Ф =1/LФ = 0,501; KШ Ф = LФ = 1,995.

Согласно выражению

вычисляем значения шумовой температуры

Тш

каждого каскада:

вычисляем значения шумовой температуры

Тш

каждого каскада:

ТКАБ = (KШ КАБ -1)Т0 = (1,047 - 1)∙293 = 171,405 К;

ТВУ = (KШ ВУ -1)Т0 = (1,38 - 1) ∙293 = 111,34 К;

ТУРЧ = (KШ УРЧ -1)Т0 = (12,589 - 1) ∙293 = 3395,58 К;

ТПРЧ = (KШ ПРЧ -1)Т0 = (5,623 - 1) ∙293 = 1354,54 К;

ТФ = (KШ Ф -1)Т0 = (1,995 - 1) ∙293 = 291,535 К;

ТУПЧ = (KШ УПЧ -1)Т0 =(100 - 1) ∙293 = 29007 К.

Основываясь на выражении

,

,

рассчитываем шумовую температуру приемника в целом. При этом обязательно фиксируем удельный вклад каждого каскада:

Пользуясь выражением

,

находим коэффициент шума приёмника:

,

находим коэффициент шума приёмника:

![]()

Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

![]()

Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе приемника, полагая, что

![]()

Рассчитываем искомое значение чувствительности приемника:

![]()

Вычисляем значение чувствительности в дБ относительно 1 мВт:

![]() дБм;

дБм;

и в единицах напряжения:

![]() мкВ.

мкВ.

Анализ полученных результатов

1. Сравнение значений шумовой температуры анализируемого приемника

(ТПР = 14012,594К) и антенны (ТА = 730К) позволяет утверждать, что ТПР > ТА. Следовательно, при уменьшении ТПР возможно улучшение чувствительности приемной установки. Таким образом, снижение шумов приемника целесообразно.

2. Сравнение значений шумовой температуры приемника (ТПР = 14012,594К) и УРЧ (ТУРЧ = 3395.58К) показывает принципиальную возможность снижения шумов, так как минимальным предельным значением ТПР является ТУРЧ.

Уменьшить

вклад шумов можно, применив УРЧ с меньшим

уровнем собственных шумов. Применим

УРЧ с Kш

УРЧ = 4дБ (в

анализируемой структуре Kш

УРЧ =11дБ)

. В этом

случае

![]() ,

,

![]()

Следовательно Тпр уменьшится почти в 2 раза и доля шумов УРЧ будет малой.

Также уменьшить вклад шумов можно, применив ПРЧ или/и УРЧ с большими значениями коэффициента усиления. Пусть по-прежнему KШ УПЧ =20дБ. Примем, однако, УРЧ с KР УРЧ = 8дБ, а ПРЧ с KР ПРЧ =20дБ . В этом случае

![]()

Видно, что использование УРЧ с высоким коэффициентом усиления снизило не только вклад шумов УПЧ, но и ПрЧ.

3. Другим фактором, определяющим высокий уровень шумов, являются потери в кабеле на входе приемника. Передвинем ВУ и УРЧ непосредственно к антенне, а кабель подключим к выходу УРЧ.

ВУ: Lву=0,2дБ (Кр ву=0,955)

Кабель: Lкаб=0,5дБ (Кр каб=0,891)

Рассчитаем шумовую температуру при таком построении приемника:

Таким образом, подключение ВУ и УРЧ непосредственно к антенне позволяет существенно снизить шумы приемника.