По мере возможности держать рядом радиоприёмник с автономным питанием для прослушивания экстренных сообщений.

Как вести себя при завале:

- Не старайтесь самостоятельно выбраться.

- Постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом обломками мебели и здания.

- Отодвиньте от себя острые предметы.

- Если у вас есть мобильный телефон - позвоните спасателям по телефону «112».

- Закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными.

- Привлекайте внимание спасателей стуком – стучать лучше по трубам. Кричать лучше только тогда, когда вы услышали голоса спасателей - иначе есть риск задохнуться от пыли.

- Ни в коем случае не разжигайте огонь.

- Если у вас есть вода, пейте как можно больше.

Извержение вулкана

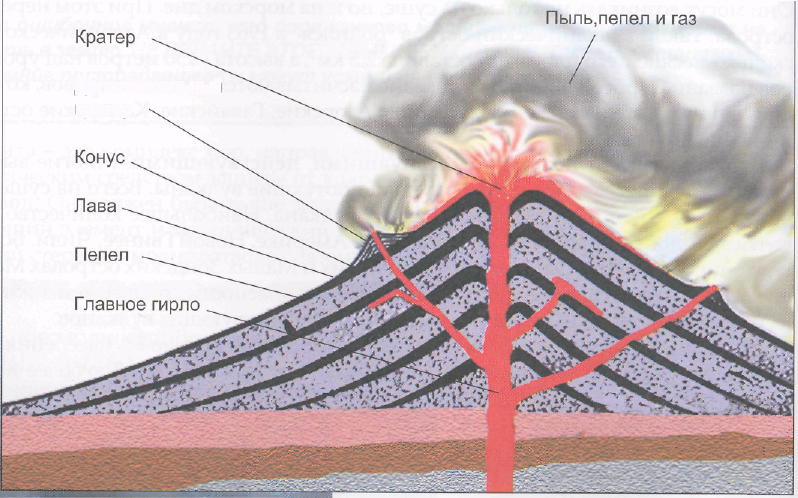

Вулкан – это геологическое образование, возникающее над каналами или трещинами в земной коре, по которому на поверхность Земли и в атмосферу извергаются раскалённая лава, пепел, горячие газы, пар, вода, обломки горных пород.

Внешне каждый вулкан – это возвышение, необязательно высокое. Возвышение связано каналом с магматическим очагом на глубине. Магма – это расправленная масса, состоящая в основном из силикатов. Магма, подчиняясь определенным физическим законам, может подниматься вместе с парами воды и газами из глубины наверх. Преодолевая на своем пути преграды, магма изливается на поверхность. Магму, излившуюся на поверхность, называют лавой. Выброс из жерла вулкана паров, газов, магмы, горных пород и есть извержение вулкана.

Схема вулкана

История вулканических катастроф

Считается, что самым крупным извержением вулкана (в обозримом прошлом человечества) было извержение вулкана Санторин, происшедшее 3,5 тыс. лет назад, на о. Стронгли в архипелаге островов Эгейского моря. Оно привело к гибели минойской цивилизации. На месте вулкана образовалась воронка диаметром 11 км и глубиной 900 м.

Наиболее известным является извержение вулкана Везувий в августе 79 года. Над Неаполитанским заливом раздался взрыв, который под слоем пепла, лавой и кипящей грязью похоронил три города: Помпеи, Геркуланум и Стабию. Извержение Везувия более чем на тысячу лет укрыло от дневного света лавой и пеплом эти города. В тот день погибло около 10 тыс. человек. Однако распространенное мнение о том, что погибли все жители, не совсем верно. Большая часть населения все же успела уйти из городов. В основном люди умирали под обломками рухнувших зданий, от удушья, от падения вулканических бомб. Многие погибли во время паники, в результате давки. После этого Везувий "просыпался" еще более 50 раз.

Самое большое извержение вулкана Тамбола Сумбава (Индонезия) произошло 5–7 апреля 1815 г., когда погибли около 100 тыс. человек. Взрыв вулкана в том году оказал влияние на климат всей планеты.

Весной 1902 года на острове Мартиника стал пробуждаться вулкан Мон-Пеле, не дававший о себе знать с 1851 года. Его вершина начала обильно куриться. Из кратера с силой вырывались густые клубы черного дыма и были слышны глухие подземные раскаты. Природные предвестники катастрофы забеспокоились. Змеи уползли из расщелин, и приблизились к городу; перелетные птицы далеко облетали вулкан. В море во время штиля появлялись глубинные волны, внезапная теплая вода. Густой пепел посыпался на город Сан-Пьер. Город окутался сумраком. Рокот становился оглушительным, и к нему начали примешиваться звуки взрывов. Затем вулкан как будто немного успокоился. Пошли проливные дожди. В ночь с 7 на 8 мая извержение опять усилилось. Около 3 часов ночи послышался взрыв, из кратера взлетела раскаленная туча и понеслась по склонам к городу. За несколько секунд огненная масса достигла города и поглотила Сан-Пьер. Тугая волна сжатого воздуха, который лавина толкала перед собой, сбросила в море все спасавшееся на его берегу население – около 30 тыс. человек. Вода в гавани кипела. В огромном облаке пара суда опрокидывались и тонули.

Самый активный вулкан на планете называется Килауэа (Гавайские острова, США). Он непрерывно извергался с 1983 года, выбрасывая в секунду 5 куб. метров лавы.

В ноябре 1985 года в Колумбии извержение вулкана Руиса вызвало таяние "ледяной шапки" снега на его вершине. Образовавшиеся селевые потоки стерли с лица земли г. Амеро и несколько селений. Погибли 22 тыс. человек.

Самым катастрофическим можно считать в общем-то невысокий – 800 м – индонезийский вулкан Кракатау. Ночью с 26 на 27 августа 1883 года после трех страшных взрывов на небольшом безлюдном островке небо закрыл пепел и вылилось 18 куб. километров лавы. Огромная волна (около 35 м) буквально смыла сотни прибрежных поселков и городов Явы и Суматры. В этой трагедии погибли 36 тыс. человек.

Как образуются вулканы

Корни вулкана, т.е. его первичный магматический очаг располагается на глубине 60-100км в астеносферном слое. В земной коре на глубине 20-30км находится вторичный магматический очаг, который непосредственно и питает вулкан через жерло. Конус вулкана сложен продуктами его извержения. На вершине располагается кратер - чашеобразное углубление, которое иногда заполняется водой. Диаметры кратеров могут быть различны, например у Ключевской сопки - 675м, а у известного вулкана Везувий, погубившего Помпею - 568м. После извержения кратер разрушается и образуется впадина с вертикальными стенками - кальдерами. Диаметр некоторых кальдер достигает многих километров, например кальдера вулкана Аниакчан на Аляске равно 10км. Иногда на склонах вулканов возникают паразитические, или побочные кратеры, через жерло которых также может извергаться определенное

количество лавы.

При извержении вулкана выделяются продукты вулканической деятельности, которые могут быть жидкими, газообразными и твердыми.

Газообразные - фумаролы и софиони, играют важную роль в вулканической деятельности. Во время кристаллизации магмы на глубине выделяющиеся газы поднимают давление до критических значений и вызывают взрывы, выбрасывая на поверхность сгустки раскаленной жидкой лавы. Также при извержении вулканов происходит мощное выделение газовых струй, создающих в атмосфере огромные грибовидные облака. Такое газовое облако, состоящее из капелек расплавленной (свыше 7000с) пепла и газов, образовавшееся из трещин вулкана Мон-Пеле, в 1902г., уничтожило город Сен-Пьер и 28000 его жителей.

Чаще всего вулканы образуются в местах соединения тектонических плит Земли. Они могут возникать не только на суше, но и на морском дне. При этом нередко образуются острова. Такой вулканический остров «родился» в 1963 году в Атлантическом океане. За несколько месяцев его площадь составила 2,5 км2 , а высота - 150 метров над уровнем воды. Остров назвали Сурбсей. В Мировом океане насчитываются тысячи островов, которые образовались в результате извержения вулканов: Азорские, Гавайские, Канарские острова и многие другие.

Вулканы обычно имеют форму конуса с вершинным кратером (глубиной от нескольких до сотен метров и диаметром до 1,5 км). Во время извержений иногда происходит обрушение вулканического сооружения с образованием кальдеры - крупной впадины диаметром до 16 км и глубиной до 1000 м. При подъеме магмы внешнее давление ослабевает, связанные с ней газы и жидкие продукты вырываются на поверхность, и происходит извержение вулкана. Если на поверхность выносятся древние горные породы, а не магма, и среди газов преобладает водяной пар, образовавшийся при нагревании подземных вод, то такое извержение называют фреатическим. К действующим относятся вулканы, извергавшиеся в историческое время или проявлявшие другие признаки активности (выброс газов и пара и проч.). Некоторые ученые считают действующими те вулканы, о которых достоверно известно, что они извергались в течение последних 10 тыс. лет. Например, к действующим следовало относить вулкан Ареналь в Коста-Рике, поскольку при археологических раскопках стоянки первобытного человека в этом районе был обнаружен вулканический пепел, хотя впервые на памяти людей его извержение произошло в 1968, а до этого никаких признаков активности не проявляло.

Подводные вулканические извержения. Если над вулканическим очагом расположен водоем, при извержении пирокластический материал насыщается водой и разносится вокруг очага. Отложения такого типа, впервые описанные на Филиппинах, сформировались в результате извержения в 1968 вулкана Тааль, находящегося на дне озера; они часто представлены тонкими волнистыми слоями пемзы.

Продукты извержения

Лава – это магма, изливающаяся на земную поверхность при извержениях, а затем затвердевающая. Излияние лавы может происходить из основного вершинного кратера, бокового кратера на склоне вулкана или из трещин, связанных с вулканическим очагом. Она стекает вниз по склону в виде лавового потока. В некоторых случаях происходит излияние лавы в рифтовых зонах огромной протяженности. Например, в Исландии в 1783г. в пределах цепи кратеров Лаки, вытянувшейся вдоль тектонического разлома на расстояние ок. 20 км, произошло излияние ~12,5 км3 лавы, распределившейся на площади ~570 км2.

Состав лавы. Твердые породы, образующиеся при остывании лавы, содержат в основном диоксид кремния, оксиды алюминия, железа, магния, кальция, натрия, калия, титана и воду. Обычно в лавах содержание каждого из этих компонентов превышает один процент, а многие другие элементы присутствуют в меньшем количестве.

Маар – вулканический кратер, образующийся при взрывном извержении (чаще всего при повышенной влажности пород) без излияния лавы. Кольцевой вал из обломочных пород, выброшенных взрывом, при этом не формируется, в отличие от туфовых колец также кратеров взрывов, которые обычно окружены кольцами обломочных продуктов.

Тефра (пирокластическе обломки) – обломочный материал, выбрасываемый в воздух во время извержения. Обломки пирокластических пород бывают разного размера. Наиболее крупные из них – вулканические глыбы. Если продукты в момент выброса настолько жидки, что застывают и приобретают форму еще в воздухе, то образуются т.н. вулканические бомбы. Материал размером менее 0,4 см относят к пеплам, а обломки размером от горошины до грецкого ореха к лапиллям. Затвердевшие отложения, состоящие из лапиллий, называются лапиллиевым туфом. Выделяются несколько видов тефры, различающихся по цвету и пористости. Светлоокрашенная, пористая, не тонущая в воде тефра называется пемзой. Темная пузырчатая тефра, состоящая из отдельностей лапиллиевой размерности, называется вулканическим шлаком. Кусочки жидкой лавы, недолго находящиеся в воздухе и не успевающие полностью затвердеть, образуют брызги, часто слагающие небольшие конусы разбрызгивания вблизи мест выхода лавовых потоков. Если эти брызги спекаются, формирующиеся пирокластические отложения называют агглютинатами.

Поражающие факторы при извержении вулкана

К таким факторам относят раскалённые лавовые потоки, пепел, газ, взрывная волна, разброс обломков, водяные и грязекаменные потоки (сели), а также резкие колебания климата.

Вулкан опасен не только во время извержения. Кратер еще долго может таить под внешне крепкой корой кипящую серу. Опасны и кислотные или щелочные газы, которые напоминают туман.

Долина смерти на Камчатке (в Долине гейзеров) накапливает углекислый газ, который тяжелее воздуха, и животные часто гибнут, оказавшись в этой низине.

Опасность грозит людям, оказавшимся вблизи или между языками магмы. Не менее страшен и пепел, проникающий буквально всюду. Источники воды бывают завалены лавой и пеплом, крыши домов обрушиваются.

Вулканоопасные районы России

На территории России к областям с активным вулканизмом относятся Кавказ, камчатка и Курильские острова. Города и поселки в этих местах, как правило, стоят на безопасном расстоянии от лавовых потоков.

Кавказский Эльбрус, хотя он и покрыт со всех сторон ледниками и снегом, считается действующим вулканом. Вблизи его восточной вершины есть выходы вулканических газов, которые показывают на происходящие процессы внутри недр.

Камчатка и Курилы – сейсмически нестабильный район, входящий в "огненное кольцо" Тихого океана. Из 120 вулканов, находящихся здесь, около 39 действующих – от недр здесь можно ждать и сильных извержений, и землетрясений.

В 1955 году произошло извержение сопки Безымянной. В ноябре вулкан пробудился и стал выбрасывать пары и пепел. 17 ноября в поселке Ключи (24 км от сопки) было так темно, что весь день не выключали электричество.

30 марта 1956 года вулкан Безымянный взорвался. Из кратера до высоты 24 км взметнулась туча пепла. В следующие 15 минут была извергнута еще большая по размерам туча на высоту до 43 км. В 24 км от кратера деревья были вырваны из земли, в 30 км – возникали пожары, грязевые потоки простирались на 90 км. Возникшая волна ощущалась на расстоянии до 20 км от кратера.

После извержения форма вулкана совершенно изменилась, а его вершина стала ниже на 500 м. На месте его вершины образовалась воронка шириной до 2 км и глубиной до 1 км.

В 1994 году при извержении вулкана Ключевская Сопка пепловое облако затрудняло полеты самолетов на высоте 20 000 метров.

Опасны почти все проявления вулканической деятельности. Лавовые и грязевые потоки (лахары) могут полностью разрушить поселения, лежащие на их пути.

Средства борьбы

Ученые-вулканологи следят за состоянием недр в районах действующих вулканов и часто могут предсказать начало извержений. Обычное решение при угрозе катастрофы – эвакуация близлежащих населенных пунктов. Но иногда со стихией можно бороться. Зная об извержении, можно изменить путь лавовых потоков с помощью специальных желобов и лотков. Они позволяют пустить поток в обход жилищ, удержать его в нужном русле. В 1983 году на склоне знаменитой Этны удалось взрывами создать направленное русло для лавы, что спасло от угрозы ближайшие селения. Иногда помогает охлаждение лавового потока водой – такой способ использовали жители Исландии при борьбе с вулканом, "проснувшимся" 23 января 1973 года. Около 200 мужчин, оставшихся после эвакуации, направили пожарные струи на ползущую к порту лаву. Остывая от воды, лава каменела. Удалось спасти большую часть города Вейстманнаэйяра, порт, и при этом никто не пострадал. Правда, борьба с вулканом затянулась почти на полгода. Но это скорее исключение, чем правило: воды требовалось огромное количество, а островок небольшой. На земле около 600 действующих вулканов. Самые высокие из них находятся в Эквадоре (Котопахи – 5896 м и Сангай – 5410 м) и в Мексике (Попокатепетль – 5452 м). В России находится четвертый в мире по высоте вулкан – это Ключевская Сопка высотой 4750 м.

Итак, основными способами борьбы с извержениями вулканов являются:

-- охлаждение лавы водой;

-- сооружение искусственных каналов для отвода лавы и грязекаменных потоков;

-- сооружение защитных плотин;

-- своевременная эвакуация населения из опасных зон;

-- умение оказать первую помощь пострадавшим.

Каковы признаки предстоящего извержения?

1. Усиление сейсмической активности (от едва заметных колебаний лавы до настоящего землетрясения). 2. "Ворчание", доносящееся из кратера вулкана и из-под земли. 3. Запах серы, исходящий из протекающих рядом с вулканом рек и ручьев. 4. Выпадение кислотных дождей. 5. Пемзовая пыль в воздухе. 6. Вырывающиеся время от времени из кратера газы и пепел.

При первых "симптомах" начинающегося извержения нужно внимательно слушать сообщения Министерства по Чрезвычайным Ситуациям и выполнять все их указания.

Желательно срочно покинуть район бедствия.

Ваши действия при извержении вулкана Что делать, если извержение застигло вас на улице?

1. Бегите к дороге, старайтесь предохранять голову.

2. Если вы едете на машине, будьте готовы к тому, что колеса увязнут в слое пепла. Не старайтесь спасти машину, оставьте ее и выбирайтесь пешком.

3. Если вдали появится шар из раскаленной пыли и газов, спасайтесь, укрывшись в подземном убежище, которые строятся в сейсмоопасных зонах, или ныряйте в воду, пока раскаленный шар не промчится дальше.

Какие меры надо предпринять, если эвакуация не нужна?

1. Не поддаваться панике, оставаться дома, закрыв двери и окна. 2. Выходя на улицу помните, что нельзя надевать синтетические вещи, так как они могут загореться, при этом ваша одежда должна быть максимально удобной. Рот и нос необходимо защитить влажной тряпкой. 3. Не укрывайтесь в подвале, чтобы не оказаться погребенными под слоем грязи. 4. Запаситесь водой. 5. Следите, чтобы падающие камни не вызвали пожар. При первой возможности очищайте крыши от пепла, возникающий пожар тушите. 6. Следите за сообщениями МЧС по радио.

Экзогенные геологические явления

К опасным природным процессам относятся экзогенные геологические явления, которые характерны для горных и пересечённых местностей и проявляются в виде таких явлений как оползни, сели, обвалы, снежные лавины.

Экзогенные процессы проявляются в приповерхностной оболочке Земли под воздействием внутренней и внешней энергии.

В России наиболее интенсивно оползни, сели, обвалы распространены на Северном Кавказе, Камчатке, Сахалине, в Забайкалье, Поволжье, где поражённость территории ими достигает 70-80% от их площади. В Северо-Восточной Сибири и на севере Западной Сибири широко проявляются процессы, связанные с многолетне мёрзлыми породами.

Обвалы, оползни, сели

Обвалы – это отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин, морских побережий вследствие потери сцепления образовавшейся массы с материнской основой.

Обвал представляет собой отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящих за счёт ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. Образованию обвалов способствуют геологическое строение местности, наличие на склонах трещин и зон дробления горных пород. Чаще всего (до 80%) современные обвалы связаны с антропогенным фактором. Они образуются, в основном, в результате неправильного проведения работ при строительстве и горных разработках.

Причины образования обвалов:

Геологическое строение местности, наличие на склонах трещин, дробление горных пород, большое количество влаги. Обвал начинается не внезапно. Вначале получаются трещины на склонах гор. Важно вовремя заметить первые признаки, разработать прогноз и провести профилактические мероприятия. В 80% случаев обвалы связаны с деятельностью человека. Они происходят при неправильном проведении строительных работ, добыче полезных ископаемых.

Виды обвалов:

крупными – масса 10 миллионов кубических метров и более;

средними – масса от нескольких сот до 10 миллионов кубических метров;

малыми – несколько десятков кубических метров.

Горные обвалы и осыпи – частые явление во многих странах мира. Их масштабы бывают грандиозными, последствия трагическими. Они способны вызвать крупные завалы или обрушение автомобильных и железных дорог, разрушение населенных пунктов и уничтожение лесов, способствовать образованию катастрофических затоплений и гибели людей. Такие катастрофы нередко происходят при землетрясениях 7 баллов и более, когда возможно обрушение крутых горных склонов, образующих с горизонтом углы 45-50%.

История катастроф:

31 мая 1970 года в результате землетрясения с вершины горы Уаскаран отломился кусок люда длиной 1500м и шириной 900м. Объём обвала составил 42млн м3 . Под обвалом погибло 20 тысяч человек.

В 1996 году обвал похоронил в тоннеле пассажирский автобус с людьми. Это произошло в Японии.

9 февраля 2000 года в районе горы Ушба (Кавказ) обвал ледопада накрыл лагерь альпинистов. Погибло 7 человек.

22 сентября 2002 года произошёл обвал пульсирующего ледника Колка в Кармадонском ущелье (Республика Северная Осетия, Россия). Объём обвала 80млн м3 , скорость движения более 100 км/ч, длина тела обвала более 30 км, толщина несколько десятков метров. Погибло и без вести пропало более 100 человек.

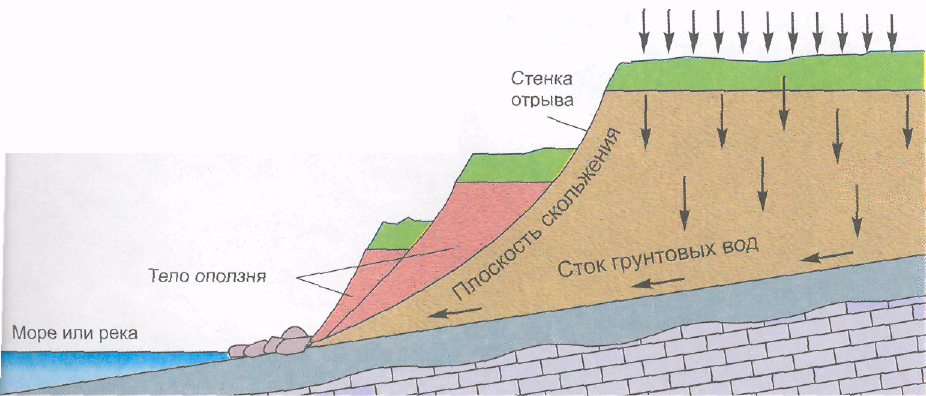

Оползни – это смещения масс горных пород по склону под воздействием собственной силы тяжести.

Как образуются оползни

Большая часть поверхности земли - склоны. К склонам относятся участки поверхности с углами наклона, превышающими 1 градус. Они занимают не меньше 3/4 площади суши.

Чем круче склон, тем значительнее составляющая силы тяжести, стремящаяся преодолеть силу сцепления частиц пород и сместить их вниз. Силе тяжести помогают или мешают особенности строения склонов: прочность пород, чередование слоев различного состава и их наклон, грунтовые воды, ослабляющие силы сцепления между частицами пород. Обрушение склона может быть вызвано оседанием — отделением от склона крупного блока породы.

Оползни образуются в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности. Они вызываются как естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным причинам относятся увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки и др. Искусственными причинами являются разрушения склонов дорожными выемками, вырубка леса, неправильная агротехника склонных сельскохозяйственных угодий и т.п.

Причины образования оползней:

-- увеличение крутизны склона в результате подмыва основания водой;

-- ослабление прочности пород при выветривании или переувлажнении;

-- сейсмические толчки;

-- нарушение технологии горных выработок;

-- вырубка леса и уничтожение другой растительности на склонах;

-- неправильная агротехника использования склонов под сельхозугодия.

Оседание типично для крутых склонов, сложенных плотными трещиноватыми породами (например, известняками). В зависимости от сочетания этих факторов

склоновые процессы приобретают различный облик.

На месте обрыва оползня остается чашеобразное углубление с уступом в верхней части - стенкой срыва. Сползший оползень покрывает нижние части.

Схема образования оползня

Виды оползней

По механизму оползневого процесса (чаще попадаются комбинированные):

- оползни сдвига;

- оползни выдавливания;

- вязкопластические;

- гидродинамического выноса;

- внезапного разжижения.

2. По месту образования:

- горные;

- подводные;

- снежные;

- искусственных земляных сооружений (котлованы, каналы, отвалы породы).

3. По мощности:

- грандиозные (400 гектаров и более);

- очень крупные (400-200 Га);

- крупные (200-100 Га);

- мелкие (50-5 Га);

- очень мелкие (до 5 Га);

Также оползни можно классифицировать по типу и состоянию материала. Некоторые

из них полностью состоят из скального материала, другие - только из материала почвенного слоя, а третьи представляют собой смесь льда, камня и глины. Оползневая масса состоит из каменного материала; каменный материал - это гранит, песчаник; он может быть прочным или трещиноватым, свежим или выветрелым и т. д. С другой стороны, если оползневая масса образована обломками горных пород и минералов, то есть, как говорят материалом почвенного слоя, то можно назвать это оползнем почвенного слоя. Он может состоять из очень тонкой зернистой массы, то есть из глин, или более грубого материала: песка, гравия и т. д.; вся эта масса может быть сухой или водонасыщенной, однородной или слоистой

История катастроф:

В 1654 году в Китае оползень унёс жизни 12 тысяч человек. Трагедия гораздо большего масштаба обрушилась на эту страну 16 декабря в 1920 году. Серия оползней в провинции Ганьсу погубила 180 тысяч человек.

11-13 января 1966 года. Рио-де-Жанейро. Бразилия. Грязевые потоки стали причиной гибели 239 человек, тысячи получили ранения. Подобная беда повторилась через год. Причиной оползней стала бесконтрольная вырубка лесов на склонах, окружающих город.

28 июня 1974 года. Колумбия. Оползень обрушился на автомагистраль. Шесть автобусов с людьми и 20 автомобилей оказались в западне. Погибло более 200 человек.

В 1989 году в Гиссарайской долине Таджикистана оползень уничтожил кишлак Шарора. Погибло 274 человека.

Сели (селевые потоки) – это внезапно возникающие в горных реках потоки воды с высоким уровнем содержания (до 75%) камней, грязи, песка, грунта.

Слово «сель» произошло от арабского «сайль», что означает «бурный поток». Селевые потоки характеризуются резким подъемом уровня грязекаменной смеси, волновым движением, кратковременностью действия (в среднем от одного до трех часов), значительным эрозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом.

Сели обладают огромными разрушительными возможностями, поэтому в народе их называют «драконом гор».

Сель— нечто среднее между жидкой и твердой массой. Это явление кратковременное (обычно оно длится 1—3 ч), характерное для малых водотоков длиной до 25—30км и с площадью водосбора до 50—100 км2.

Сель представляет собой грозную силу. Поток, состоящий из смеси воды, грязи и камней, стремительно несется вниз по реке, выдергивая с корнем деревья, срывая мосты, разрушая плотины, обдирая склоны долины, уничтожая посевы. Находясь вблизи от селя, можно ощущать содрогание земли под ударами камней и глыб, запах сернистого газа от трения камней друг о друга, слышать сильный шум, подобный грохоту камнедробилки.

Опасность селей не только в их разрушительной силе, но и во внезапности их появления. Ведь ливень в горах часто не охватывает предгорья, и в обжитых местах сель появляется неожиданно. Из-за большой скорости течения время от момента возникновения селя в горах до момента выхода его в предгорье исчисляется подчас 20—30 минутами.

В России селевые потоки наблюдаются во всех горных районах. Горы Кавказа, Урала, Памира, Алая, Тянь-Шаня, Саян, хребты Баргузинский, Удакан, Становой, Верхоянский, Черского, Колымский — всюду здесь время от времени грохочут селевые потоки. Селями охвачено 10 % территории России. Всего на сегодняшний день зарегистрировано около 6000 селевых водотоков, но, по-видимому, их число превышает 10000.

Причины образования селей:

- проливные дожди в горах;

- интенсивное таянье снега и льда;

- прорыв плотин горных озёр;

- вырубка леса и уничтожение растительности на склонах гор;

- взрывные работы в карьерах;

- нарушение технологии разработки горных пород.

При движении сель представляет собой сплошной поток грязи, камней, воды и песка. Селевой поток способен переносить крупные обломки горных пород. Длина селевого потока составляет от нескольких до десятков километров и более. Ширина определяется шириной русла и колеблется от нескольких до 100 метров и более. Глубина потока может достигать 15 метров. Скорость передвижения колеблется в широком диапазоне от 2 до 10 м/с. Продолжительность действия составляет в среднем 2-3 часа, иногда 8-10 часов.

Виды селей

1. По мощности:

-- катастрофические (более 1млн м3).

-- мощные (100тыс м3 и более).

-- средней мощности (от 10 до 100тыс м3).

-- малой мощности (менее 10тыс м3).

2. По составу переносимого твердого селевого потока:

- грязевые потоки. Смесь воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней. Объемный вес 1,5—2,0 т/м3;

- грязекаменные потоки. Смесь воды, мелкозема, гальки, гравия, небольших камней; попадаются и крупные камни, но их немного, они то выпадают из потока, то вновь начинают двигаться вместе с ним. Объемный вес 2,1—2,5 т/м3;

- водокаменные потоки. Смесь воды с преимущественно крупными камнями, в том числе с валунами и со скальными обломками. Доля песчаноглинистых составляющих минимальна. Объемный вес 1,1 —1,5 т/м3.

3. По характеру их движения в русле:

- связанные потоки. Состоят из смеси воды, глинистых и песчаных частиц. Раствор имеет свойства пластичного вещества. Поток как бы представляет собой единое целое. В отличие от водного потока, он не следует изгибам русла, а разрушает и выпрямляет их или переваливает через препятствия;

- несвязанные потоки. Они движутся с большой скоростью; отмечается постоянное соударение камней, их обкатывание и истирание. Поток в основном следует изгибам русла, подвергая его то там, то здесь разрушению.

Селевые потоки возникают при одновременном выполнении трех условий:

- наличии на склонах бассейна достаточного количества продуктов разрушения горных пород;

- наличии нужного объема воды для смыва или сноса со склонов рыхлого твердого материала и последующего его перемещения по руслам;

- наличии крутого уклона склонов и водотока.

Поражающие действия селевого потока:

- непосредственное ударное воздействие селевой массы на человека;

- обтюрация дыхательных путей жидкой отравляющей, приводящей к механической асфиксии, аспирации массы тела;

- разрушения зданий, сооружений и других объектов, в которых могу находится люди;

- разрушения систем жизнеобеспечения.

Селевые потоки, независимо от доли тех или иных составляющих, в их структуре, являются очень тяжёлыми, вследствие чего удар селевого потока равносилен удару движущегося автобуса. Причём после удара сель не отбрасывает, а затапливает несущейся массой и тянет его дальше вниз по течению.

В отличие от обвалов и оползней, которые происходят практически на всей территории нашей страны, селевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся в основном по руслам рек, либо по балкам (оврагам), имеющим в своих верховьях значительные уклоны.

История катастроф:

Нередко причиной селей становятся кратерные озёра вулканов. Такой случай произошёл 24 декабря 1953 года в Новой Зеландии. Кратерное озеро вулкана Руамху излилось в трещину, размеры которой быстро увеличились до 45 метров в ширину и 30 метров в длину. Стена селя высотой 6 метров устремилась вниз по долине реки. Поток разрушил центральную опору железнодорожного моста, по которому шёл пассажирский поезд. В результате его крушения погибло 150 человек.

13-14 ноября 1963 года. Гаити. Грязевые потоки, вызванные тропическими ливнями унесли жизни 500 местных жителей и туристов.

13 ноября 1985 года в Колумбии (Южная Америка) «взорвался» вулкан Руис (высота более 5ооом) и в небо на высоту 8 км поднялся столб пепла и обломков горной породы. Начавшееся извержение вызвало мгновенное таяние и ледников и вечных снегов. По склонам вулкана устремились образовавшиеся селевые потоки из камней, воды и льда. К ночи грязекаменный поток накрыл город Армеро. 25 тыс. человек почти мгновенно нашли свою смерть в бушующем месиве грязи. Сумели спастись очень немногие – только те, кто, услышав приближающийся грохот, сразу выбежали из домов и успели добежать до ближайших холмов. Остальные оказались погребенными под многометровым слоем селеобразующих пород.

Несколько мощных селевых потоков обрушилось в конце июля 2000 года на город Тырныауз в Кабардино-Балкарии. Грязекаменные валы разрушили несколько жилых многоэтажных домов, снесли мосты, разрушили дороги. На несколько дней была прервана подача электричества в пострадавшие районы. Селевые потоки перекрыли русло реки Баксан, что привело к частичному подтоплению города. Имелись человеческие жертвы.

Правила поведения людей при возникновении селей, оползней, обвалов.

Если о стихийном бедствии сообщили заранее:

1. При угрозе оползня, селя или обвала организуется заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества в безопасные места.

2. После оповещения об эвакуации необходимо подготовить свой дом к минимальным потерям ценностей. Для этого переносимое имущество со двора или балкона надо убрать в дом, наиболее ценное, что нельзя взять с собой, укрыть от воздействия влаги и грязи. Двери, окна, вентиляционные и другие отверстия плотно закрыть. Электричество, газ, водопровод отключить. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома и разместить в отдаленных ямах или отдельно стоящих погребах.

3. Во всем остальном следует действовать в соответствии с порядком, установленным для организованной эвакуации.

Если сообщили непосредственно перед началом или вы заметили его сами:

1. Не заботясь об имуществе, необходимо произвести экстренный выход в безопасное место самостоятельно (об опасности должны предупреждаться близкие, соседи, все встречающиеся по пути люди).

2. Для экстренного выхода необходимо знать пути движения в ближайшие безопасные места. Эти пути определяются и доводятся до населения на основе прогноза наиболее вероятных направлений прихода оползня (селя) к данному населенному пункту (объекту).

3. Естественными безопасными путями для экстренного выхода из опасной зоны являются склоны гор и возвышенностей, не предрасположенные к оползневому процессу.

4. При подъеме на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, поскольку в них могут образовываться побочные русла основного селевого потока (для передвижения по возможности используются личный транспорт, подвижная сельскохозяйственная техника, верховые и вьючные животные).

Если вы попали в стихийное русло:

1. Если вы оказались на поверхности движущегося оползневого участка, следует передвигаться по возможности вверх, остерегаться скатывающихся глыб, камней, обломков, конструкций, земляного вала, осыпей.

2. Если скорость оползня высока, то при его остановке возможен сильный толчок, а это представляет большую опасность для находящихся на оползне людей.

После окончания оползня, селя или обвала людям, спешно покинувшим зону бедствия, убедившись в отсутствии повторной угрозы, следует вернуться в эту зону для розыска и оказания помощи пострадавшим.

ЛАВИНЫ

"Казалось бы, холод, присущий снегу, должен был

сообщить ему оцепенелость зимы, а белизна –

неподвижность савана. Однако это опровергается

стремительным движением лавины. Лавина – это снег,

ставший огненной печью. Она ледяная, но все

пожирает".

Виктор Гюго

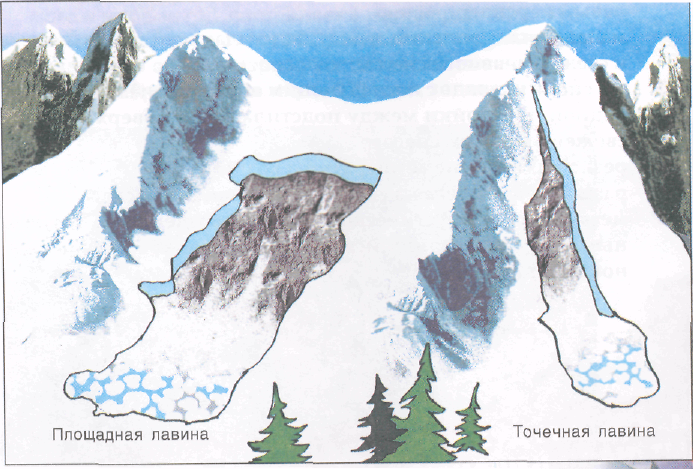

Лавина – это внезапно возникающее, быстрое движение массы снега, льда, горных пород вниз по склонам гор, представляющее угрозу для жизни и здоровья человека.

Слово «лавина» произошло от латинского «лабина», то есть скольжение, оползень. В народе лавины называют "белой смертью" или "белым драконом".

Лавины могут образовываться в местах, где крутизна горного заснеженного склона составляет 15-30 градусов, сильный снегопад с интенсивностью прироста 3-5см в час. Самыми лавиноопасными периодами года являются зима-весна, в это время регистрируется 95% лавин. Лавина может сойти в любое время суток, чаще всего это происходит в дневные часы, иногда ночью, совсем редко вечером.

Виды лавин

Причины образования лавин:

Перегруженность горных склонов крутизной 20-30 градусов в результате обильного снегопада или скопления большого количества снега на склонах при его переносе ветром (так называемый метелевый перенос).

Малая сила сцепления между подстилающей поверхностью и свежевыпавшим снегом.

Оттепель и дождь с последующим образованием скользкой водной прослойки между подстилающей поверхностью и свежевыпавшим снегом.

Резкое изменение температуры воздуха.

Разрыхление снега на нижней части склона.

Механическое, акустическое, ветровое воздействие на снежный покров, находящийся в состоянии неустойчивого равновесия на склоне.

Для характеристики лавинной опасности очень важно знать дальность выброса лавины, т.е. предельное расстояние, которое может пройти лавина в данном лавиносборе. Дальность выброса колеблется от нескольких десятков метров до 10-20 км. Лавина Уаскаран в Перу прошла почти 17 км. Самая большая дальность в бывшем СССР зафиксирована в бассейне р. Кзылча на Тянь-Шане, лавина здесь прошла 6,5 км. В большинстве случаев в горах на территории нашей страны дальность выброса лавин составляет от 0,5 до 1,5 км.

Особые свойства имеют пылевые лавины – смесь сухого снега с воздухом очень маленькой плотности, сопровождающиеся облаком снежной пыли. Они обладают огромной скоростью и большой разрушительной силой. При небольшом изменении движения в пылевой лавине возникают ударные волны, создающие грохот и рев, сопровождающий лавину. Такие лавины способны двигать многотонные предметы. В Скалистых горах мощная пылевая лавина перенесла грузовик весом более 3т и экскаваторный ковш весом более 1 т на 20 м в сторону и затем сбросила их в овраг.

Нередко лавины из сухого снега сопровождает не только снежно-пылевое облако, но и воздушная волна, которая производит разрушения вне зоны отложения основной массы лавинного снега. Так, в Швейцарских Альпах в 1,5км от места остановки лавины воздушная волна выбила в домах оконные стекла. А в другом месте воздушная волна переместила на 80 м железнодорожный вагон, а 120-тонный электровоз бросила на здание вокзала. Особенно трагический случай произошел в Швейцарии в 1908 г. Небольшая лавина остановилась в

нескольких метрах перед отелем, тем не менее здание было разрушено, крыша унесена на противоположный склон долины, а 12 человек, сидящих за столом лицом к лавине, были задушены резким перепадом давлений воздуха.

Опасными факторами лавин являются:

неожиданность;

внезапность;

быстродействие;

неотвратимость;

нарастающий аффект;

огромная разрушительная сила.

Причины гибели людей

Главной причиной гибели людей в лавинах является удушье (асфиксия). Во время движения лавины дышать в ней практически невозможно, снег забивает дыхательные пути, снежная пыль проникает в лёгкие. В лавине человек постоянно испытывает нехватку воздуха. Чем плотнее снег, тем меньше в нём воздуха, тем, соответственно, труднее дышать. Снег в остановившейся лавине очень быстро уплотняется, схватывается, смерзается, и пострадавший оказывается в очень прочной снежной камере. Смёрзшийся снег не позволяет человеку двигаться, делает его зачастую беспомощным. Остановившаяся лавина – это монолитная масса, поэтому находящийся в ней человек не испытывает давления от снега, расположенного сверху. В процессе дыхания в лавине вокруг лица образуется пространство, которое очень быстро покрывается ледяной коркой, что затрудняет доступ воздуха и дыхание. Её необходимо периодически разрушать.

Человек погибает в лавине не только от асфиксии, он может замёрзнуть, получить механические травмы головы и внутренних органов, переломы конечностей или позвоночника. Это происходит в результате ударов о грунт, скалы, деревья, камни. Чаще всего пострадавшие находятся в местах наибольшего нагромождения снега, на поворотах, в зонах завихрений.

Оказавшись в снегу, человек лишен возможности сообщить о себе криком. Идущие из снега звуки наверх не выходят. Замурованная жертва слышит звуки шагов спасателей и все, что делается на поверхности снега, но ничем не может сообщить о себе.

История спасения

Известны немало случаев, когда люди оставались живы после попадания в лавину. Рекорд по продолжительности выживания в лавине принадлежит австрийцу Фрайзегерру. Он остался жив после 13 суток пребывания в лавине.

Матиус Здарский, консультант по лавинам, пребывая в лавине, так описывал своё состояние:

"В этот момент... послышался грохот лавины; громко крикнув своим спутникам, укрывшимся под скалистой стеной: "Лавина! Оставайтесь там!" - я побежал к краю лавинного лога, но не успел сделать и трех прыжков, как что-то закрыло солнце: словно гигантская праща, около 60-100 метров в поперечнике, на меня опускалось с западной стены черно-белое пятнистое чудовище. Меня потащило в бездну... Мне казалось, что я

лишен рук и ног, словно мифическая русалка; наконец, я почувствовал сильный удар в поясницу. Снег давил на меня все сильнее и сильнее, рот был забит льдом, глаза, казалось, выходили из орбит, кровь грозила брызнуть из пор. Было такое ощущение, что из меня вытягивают внутренности, словно лавинный шнур. Только одно желание испытывал я -

скорее отправиться в лучший мир. Но лавина замедлила свой бег, давление продолжало увеличиваться, мои ребра трещали, шею свернуло набок, и я уже подумал: "Все кончено!" Но на мою лавину вдруг упала другая и разбила ее на части. С отчетливым "Черт с тобой!" лавина выплюнула меня".

У Здарского было восемьдесят переломов - и он не только выжил, но

и через одиннадцать лет снова стал на лыжи!

После чего он дал такую характеристику лавинам: «Невинный на вид белый снег на горных склонах – это не волк в овечьей шкуре, а тигр в образе ягнёнка».

Способы поиска

Главное в поисках и спасении – оперативность. В течении первого часа пребывания в лавине у человека сохраняется 50% вероятности остаться в живых, а уже через три часа она не превышает 10%. Когда нет собак поиски ведут с помощью лавинного зонда. Участок завала в 1 га 20 спасателей обследуют за 4 часа. Если зондирование не приносит успеха, а известно, что

на этом участке лавина похоронила людей, начинают рыть в завале продольные траншеи – одну от другой на расстоянии длины лавинного зонда. Это трудоемкая и малоэффективная работа. Используются приемно-передающие устройства: если у попавшего в лавину есть миниатюрный передатчик, его легко запеленговать с поверхности. Давнишний традиционный способ маркирования попавших в беду – лавинные шнуры длиной в 30-40 м, окрашенные в яркий цвет. Их укрепляют в рукоятке лыжной палки, и при попадании

человека в лавину они распускаются и могут оказаться на поверхности завала. Такой счастливый исход бывает далеко не всегда.

Памятка попавшему в лавины

Если вы на поверхности:

Самое важное – это сохранять самообладание и быстроту реакции. Порой несколько секунд на обдумывание становятся решающими для жизни.

Если лавина оторвалась недалеко от человека и нет возможности уйти от неё, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег.

Расположить тело вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя.

Необходимо защитить свои органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос, рот ладонями, шарфом, шапочкой, рукавицами, попытаться удержаться на поверхности снежной массы. После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Если это не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для обеспечения и облегчения дыхания. Положение человека, попавшего в лавину, усугубляется отсутствием реальной возможности противопоставить колоссальной силе лавины свои знания, умения, опыт, сноровку, физические качества.

Если лавина оторвалась далеко от человека и есть несколько секунд до её прихода, постарайтесь как можно быстрее покинуть это место и уйти в укрытие.

Если вы в лавине:

Необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот ладонями, шарфом, шапкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы.

После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел.

Если это не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для обеспечения и облегчения дыхания.

Температура тела человека под завалом в среднем снижается на 3 градуса за час. Поэтому самыми эффективными для оказания помощи являются первые три часа после схода лавины. После 3 часов пребывания в снежном плену почти 90% пострадавших погибает.

Находясь под снежным завалом, если вы понимаете, что находитесь в относительной близости до поверхности, вы можете попытаться себя откопать. Находясь в снежном вакууме, очень сложно определить, в какой стороне от вас находится поверхность земли. Но есть очень действенный способ, который действует по закону притяжения земли: плюньте, и куда упадёт слюна, там и будет земля. Следовательно, копать нужно в противоположную сторону.

Ураганы, бури, смерчи

Ураганы, бури и смерчи относятся к опасным ветровым метеорологическим явлениям.

Что же представляют собой эти опасные природные явления? Ветер. Ветер – это движение воздуха относительно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения атмосферного давления и направленное из зоны высокого давления в зону низкого давления.

Любой ветер можно охарактеризовать тремя составляющими: это направление, скорость и сила.

Направление определяется азимутом стороны горизонта, откуда дует ветер. Измеряется в градусах.

Скорость ветра измеряется в метрах в секунду, в км, в узлах или приближенно в баллах по шкале Бофорта.

Сила ветра измеряется давлением, которое он оказывает на 1м3 поверхности. Для удобства, оценка силы ветра даётся по скорости.

12-балльная сейсмическая шкала (шкала Бофорта)

Сила ветра у земной поверхности (на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью) |

||||

Баллы Бофорта |

Название ветрового режима |

Скорость ветра, м/сек, км/час |

Действие на суше |

Действие на море |

0 |

Затишье (штиль) |

0—0,2 0—1,6 |

Дым идет вертикально |

Зеркально гладкое море |

1 |

Тихий ветерок |

0,3—1,5 3,2—4,8 |

Дым изгибается |

Рябь, пены на гребнях нет |

2 |

Легкий бриз |

1,6—3,3 6,4—11,3 |

Листья шевелятся |

Короткие волны |

3 |

Слабый бриз |

3,4—5,4 12,9—19,3 |

Листья и тонкие ветви колышутся |

Короткие, хорошо выраженные волны |

4 |

Умеренный бриз |

5,5—7,9 20,9—28,9 |

Поднимается пыль, тонкие ветви качаются |

Волны удлиненные, видны белые барашки |

5 |

Свежий бриз |

8,0—10,7 30,6—38,6 |

Качаются тонкие деревья |

Повсюду видны белые барашки |

6 |

Сильный бриз |

10,8—13,8 40,2—49,9 |

Качаются толстые деревья |

Образуются крупные волны |

7 |

Крепкий ветер |

13,9—17,1 51,5—61,1 |

Изгибаются стволы деревьев |

Волны громоздятся, гребни срываются |

8 |

Очень крепкий ветер (буря) |

17,2—20,7 62,8—74,0 |

Ломаются ветки |

Умеренно высокие длинные волны |

9 |

Сильная буря (шторм) |

20,8—24,4 75,6—86,9 |

Черепица и трубы срываются |

Высокие волны. Гребни волн опрокидываются |

10 |

Полная буря (сильный шторм) |

24,5—28,4 88,5—101,4 |

Деревья вырываются с корнем |

Очень высокие волны. Поверхность белая от пены. Видимость плохая |

11 |

Жестокая буря (жестокий шторм) |

28,5—32,6 103,0—120,7 |

Везде повреждения |

Исключительно высокие волны |

12 |

Ураган (тайфун) |

32,7 и более более 120,7 |

Большие разрушения |

Воздух наполнен пеной и брызгами. Море все покрыто полосами пены. |

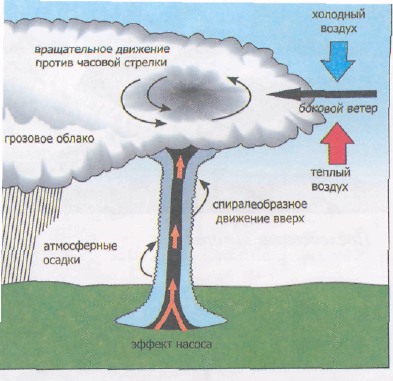

Основной причиной образования урагана, бури, смерча являются процессы образования и перемещения крупномасштабных возмущений в атмосфере – циклонов и антициклонов. Циклоны – область пониженного давления с минимумом в центре. Здесь вихревые ураганные ветры дуют против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке – в Южном. Антициклон действует по обратной схеме. Это область с повышенным давлением и максимумом в центре. И здесь ветры дуют по обратной схеме.

Циклон и антициклон представляют собой гигантские атмосферные вихри, в которых вращается воздух. Причём в центре циклона существуют восходящие потоки воздуха, в центре антициклона – нисходящие. Все циклоны имеют одинаковое строение. Центральную часть циклона, обладающую наиболее низким давлением, слабой облачностью и слабыми ветрами, обычно называют «глазом циклона» (бури или урагана). Внешняя часть циклона – стена циклона – имеет максимальное давление и скорость вращения воздушных масс. Размеры «глаза» – 20-30км. Чем ярче выражен «глаз урагана», тем меньше облачность и в нём выше температура (приблизительно на 10-120С) в сравнении с температурой окружающего ветра, тем ураган более свирепый.

Ураган (или Тайфун) – это ветры силой 12 баллов по шкале Бофорта, т. е. ветры, скорость которых превышает 32,6 м/с (117,3 км/ч). Продолжительность ураганов варьируется от 3 до 12 и более суток.

По шкале Бофорта ураган оценивается в 12 баллов. Ураганы зачастую сопровождаются выпадением большого количества осадков и понижением температуры воздуха. Ширина урагана составляет от 20 до 200 километров, иногда несколько тысяч километров. Чаще всего ураганы проносятся над США, Бангладеш, Кубой, Японией, Антильскими островами.

На территории России такими местами являются Сахалин и Дальний Восток.

Виды урагана:

В зависимости от места возникновения:

- тропические;

- внетропические.

2. В зависимости от скорости:

- ураганы (120-140 км/ч);

- сильные ураганы (от 140 до 170 км/ч);

- жестокие ураганы (более 170 км/ч).

Важнейшей характеристикой урагана является скорость ветра. Многолетние метеонаблюдения показывают, что скорость ветра при урагане достигала в большинстве районов европейской части России 30 – 50 м/сек и более. Ширина зоны катастрофических разрушений тропических ураганов составляет 20 – 200 км, внетропических – может достигать нескольких тысяч километров. Продолжительность существования урагана в среднем достигает 9-12 суток и более.

Скорость перемещения урагана определяется скоростью распространения циклонов. Пути движения тропических ураганов совпадают с меридианальными направлениями, а внетропических – проходят в основном с запада на восток.

Ураганы возникают в любое время года, но подавляющее большинство их движется по территории России в августе и сентябре. Сроки их возникновения имеют определённую цикличность, что способствует более точному их прогнозированию.

Для удобства контроля за движением ураганов, и в целях уменьшения ошибок при передаче информации синоптики присваивают им короткие легко запоминающиеся женские и мужские имена или используют четырёхзначную нумерацию.

Ураганный ветер может достигать давления воздуха 1000 килограмм на квадратный метр неподвижной поверхности, расположенной перпендикулярно направлению воздушного потока. Ветер такой силы срывает крыши с домов, ломает ветки и деревья, обрушивает строения, переворачивает транспортные средства, выбрасывает на берег и топит суда, обрывает провода ЛЭП и повреждает сами опоры этих линий, уничтожает посевы и урожай, способствует быстрому распространению огня, переносит огромные количества песка, снега, земли, оставляет без крова людей, травмирует и убивает их. Сильный ветер способен поднять человека в воздух, швырнуть его на землю или какое-либо препятствие. Человек может быть травмирован летящими в воздухе предметами, придавлен падающими строениями.

Как образуются тропические ураганы (тайфуны)

Главное для возникновения урагана – это появление в атмосфере области низкого давления. В тропиках массы воздуха сильно нагреты и насыщены водяными парами. Вследствие этого возникают мощные восходящие потоки воздуха, которые приводят к падению давления в этой области. Потоки воздуха сразу же устремляются в область низкого давления. Условно процесс возникновения тропического урагана вы можете понаблюдать в своей ванне. Когда вода выливается из ванны через сливное отверстие, образуется водоворот. Примерно то же самое происходит с воздухом, который устремляется в область пониженного давления. Из-за вращения Земли вокруг собственной оси ветры в урагане направлены не к его центру, а по касательной к окружности, описанной вокруг этого центра. Под влиянием суточного вращения Земли этот воздух закручивается в Северном полушарии против часовой стрелки, а в Южном – по часовой.

История катастроф

В ночь на 21 июня 1998 года над Москвой пронёсся сильный ветер (местами его скорость достигала скорости урагана) с грозой и ливнем. Ветер повалил около 55 тыс. деревьев, повредил системы энерго- и газоснабжения, снёс кровлю с сотен жилых домов и административных зданий. В ряде районов столицы оказался парализованным наземный и даже подземный транспорт, остановились пригородные электропоезда, замерли аэропорты. Пострадали 172 человека, 9 из которых погибли.

В 1970 году тропический ураган, пронёсшийся над Бенгальским заливом, затопил густонаселённые острова, а на побережье материка вода поднялась на несколько метров. Эта катастрофа, унесшая несколько сотен тысяч человеческих жизней, занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как одна из наиболее крупных мировых катастроф.

Буря – это ветер скоростью 62-100 км/час. Такой ветер способен выдуть верхний слой почвы на десятках и сотнях км2 , перенести по воздуху на большие расстояния миллионы тонн мелкозернистых частиц почвы, а в пустыне – песка. Бури могут засыпать огромные территории пылью, песком, землёй. При этом толщина нанесённого слоя составляет десятки сантиметров. Уничтожаются посевы, засыпаются дороги, загрязняются водоёмы и атмосфера, ухудшается видимость. Во время зимней бури в воздух поднимается огромное количество снега, что приводит к обильным снегопадам, метелям, снежным заносам. Снежные бури парализуют движение транспорта, нарушают энергоснабжение, привычную жизнедеятельность людей, приводят к трагическим последствиям. Чтобы избежать несчастного случая во время бури, необходимо прекратить движение, оборудовать временное надёжное укрытие. С целью предотвращения попадания пыли, песка, снега в глаза, горло, уши нужно закрыть голову тканью, дышать через нос, использовать марлевую повязку или носовой платок.

История катастроф

Пыльная буря охватила штат Канзас (США) в 1935 году. Песок проникал в жилища, засыпал колодцы, ветер выдувал плодородную почву, а на место чернозёма приносил безжизненный жёлтый песок. Многие дома были «утоплены» в песке по окна. Люди страдали от песка, который находился в воздухе. Почти всё население штата было вынуждено его покинуть. Пыльная буря в сочетании с засухой погубила сотни людей. Три миллиона фермеров остались без средств существования.

Зима 1947 года обрушила на Нью-Йорк (США) снежную бурю. За несколько часов высота снежных сугробов достигла 8 метров. На город выпало 99 миллионов тонн снега. Жизнь в городе была парализована на несколько суток. Погибло 400 человек.

Снежная буря в Казахстане в 1995 году стала причиной гибели 92 человек.

Ледяная буря пронеслась в январе 1998 года над Канадой и США. Около 600 опор высоковольтных линий электропередачи были уничтожены, электрические провода покрылись людом толщиной до 10 см. Несколько дней миллионы людей оставались без электричества, было прекращено движение всех видов транспорта. Общая сумма оценивается в 650 млн. долларов.

Шквал – это кратковременное, неожиданное резкое усиление ветра с изменением направления его движения. Продолжительность шквала составляет от нескольких секунд до десятков минут. Скорость ветра – от 72 до 108 км/час и более. Шквал образуется в тёплый период года как следствие активного внедрения холодного воздуха в тёплые слои атмосферы. Опасность заключается во внезапном возникновении, огромной силе ветра, резком снижении температуры воздуха.

История катастроф

Шквал затопил за 4 минуты фрегат «Эвридик». Это произошло у берегов Англии в 1878 году на глазах у многих встречающих этот корабль.

Май 1937 года. Москва. Шквал в течение трёх минут наделал много бед: сорвал крыши домов, опрокинул трамвай, выбил стёкла, вырвал с корнем и повредил много деревьев.

Смерч (в США торнадо) – это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто распространяющийся до поверхности земли (воды).

Он имеет вид гигантского столба, иногда с изогнутой осью вращения диаметром от десятков до сотен метров с воронкообразными расширениями сверху и снизу. Воздух в смерче вращается против часовой стрелки со скоростью до 100 м/с и одновременно поднимается по спирали, втягивая с земли пыль, воду, различные предметы и перенося их на значительные расстояния. Давление воздуха в смерче понижено. Его высота может достигать 1000-1500 метров, диаметр – от нескольких десятков над водой до сотен метров над сушей. Длина пути смерча составляет от нескольких сотен метров до десятков километров. Скорость перемещения смерча составляет 50-60 км/час.

Как образуются смерчи

Обычно смерчи начинаются так: на горизонте появляется грозовое облако, заливающее окружающую местность необычным зеленоватым светом, нарастает влажный зной, становится тяжело дышать. Поднимается сильный ветер, начинает моросить дождь. И вдруг температура резко падает на 150С. Из нависших туч к земле опускается гигантский «хобот», вращающийся с огромной скоростью. Навстречу ему с земли, похожий на опрокинутую воронку, тянется другой вихрь. Если они смыкаются, то образуется огромный столб, вращающийся против часовой стрелки. Продолжаются смерчи не долго, от нескольких минут до нескольких часов, проходя за это время путь от сотен метров до десятков километров. Смерч почти всегда хорошо виден, при его подходе слышен оглушительный гул.

Смерч – это такое же вихревое образование,

как и циклон, но гораздо меньше по

размерам. Зато смерч обладает значительно

большими скоростями ветра. Зона

пониженного давления в его центре

выражена намного резче (иногда

фантастически резко), чем у циклона.

Смерч – это такое же вихревое образование,

как и циклон, но гораздо меньше по

размерам. Зато смерч обладает значительно

большими скоростями ветра. Зона

пониженного давления в его центре

выражена намного резче (иногда

фантастически резко), чем у циклона.

Однажды там, где прошёл смерч, была найдена курица, ощипанная только с одной стороны. Это свидетельство того, что на расстоянии всего нескольких сантиметров давление менялось от чрезвычайно низкого до обычного. Низкое давление в некоторых областях смерча было гораздо меньше, чем в воздушных пузырьках, находящихся у основания куриных перьев, и воздух этих пузырьков просто выталкивал перья наружу.

Иногда смерчи вызывают даже рыбные или крабовые дожди. В 1974 году в Австралии, в небольшом городке Лисморе, выпал дождь из крупных рыбин. Один из жителей этого городка проснулся от тяжёлых ударов по крыше. Когда рассвело, то переел ним предстала необычная картина: на крыше дома и вокруг него лежали крупные тихоокеанские рыбы-лораны. Его «улов» составил более 150 рыбин.

История катастроф

В 1888 году смерч обрушился на станицу Павловскую Краснодарского края. Было разрушено более 500 жилых домов. Смерч сопровождался ливнем и градом, величина отдельных градин достигала размеров куриного яйца. Ледяные шары пробивали крыши домов, повреждали автомобили, уничтожали посевы.

Самый страшный и разрушительный смерч за всю историю человечества пронёсся над Бангладеш 26 апреля 1989 года. Его жертвами стали 1300 человек.

Ветер «Бора»

Специфическим ветром для России является «Бора». Этот сильный, холодный, северо-восточный ветер чаще всего дует на Черноморском побережье в районе между Новороссийском и Анапой. Скорость ветра может достигать 40 м/с.

Начальник новороссийской перевальной метеостанции так описал ветер, который бушевал в горах в конце апреля 1912 года: «Это было нечто чудовищное. Со здания станции сорвало крышу вместе с балконом и стропилами, хотя все это было построено весьма основательно, и швырнуло с горы вниз на сотни метров. Ветер выдавил окна вместе с внутренними ставнями, выдавил двери и произвел полный разгром и разрушения. За попытку отойти от дома на 3-4 метра я чуть не поплатился жизнью. В дом я буквально вполз на животе, а моментами казалось, что меня отрывает от земли».

Чрезвычайную опасность ветер представляет в сочетании с низкой температурой воздуха. Холодовой индекс ветра скоростью 10 м/с в зависимости от температуры воздуха составляет: при температуре -5°С; -10°С; -25°С соответственно -20°С; -30°С; -50°С. С целью предотвращения переохлаждения организма на ветру и холоде необходимо использовать теплую ветрозащитную одежду, иметь возможность укрыться от ветра, обогреться.

В воздухе постоянно находятся частички пыли и микробы. Многие из них весьма стойкие. Возбудитель гриппа остается жизнеспособным в течение 100 дней и более. Ветер переносит пыль вместе с микробами на большие расстояния, что способствует возникновению эпидемий. Подобный эффект медики называют «ветровой инфекцией».

В 1975 г. ураган «Бора» нанес огромный ущерб городу Новороссийску. Скорость ветра достигала 144 км/час. Спустя 18 лет такой же ураган выбросил на берег три судна. Имелись человеческие жертвы.

Правила поведения людей при возникновении ураганов, бурь и смерчей.

С помощью радиолокаторов и метеорологических спутников часто удаётся обнаружить ураган на таком расстоянии, что на предупреждение населения и организацию его защиты остаётся достаточно времени. Первичную информацию о надвигающихся урагане, буре или смерче, их ориентировочной силе, пути следования, времени прихода, а также об основных действиях по защите от его поражающих факторов население получает из информации, передаваемой всеми каналами вещания, такими как телевидение, радио, проводное вещание, а также после подачи сигнала оповещения «Внимание всем!»

Правила поведения при заблаговременном оповещении о приближении сильного ветра.

Услышав звуки сирен, внимательно прослушайте по имеющимся приёмным средствам информацию о времени и направлении прихода урагана.

Закройте двери и окна с наветренной стороны и откройте с подветренной. Отклейте стёкла окон или защитите окна ставнями или щитами.

Подготовьте запас продуктов, воды и медикаментов, фонари, керосинки или примусы.

Уберите вещи с балконов и подоконников. Погасите огонь в печи, закройте газовые и водопроводные краны.

При приближении урагана возьмите с собой подготовленный запас продуктов, воды, медикаментов, документы, ценности и займите место в надёжном укрытии.

Правила поведения при внезапном приходе сильного ветра

Если Вы дома:

Отойдите от окон, заняв места в нишах стен или в дверном проёме. Используйте для защиты прочную мебель, матрацы.

При снижении силы ветра быстро отключите газ, электричество, воду и перейдите в более надёжное укрытие.

Если Вы на улице:

1. Помните, что сверху неожиданно может упасть тяжёлый предмет, обломиться ветка, упасть дерево, рухнуть ветхое строение. Ветер способен оборвать электрические провода, которые представляют реальную угрозу поражения человеком электротоком.

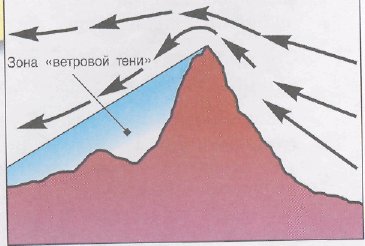

Займите для защиты овраг, яму, кювет дороги: лягте на дно и прижмитесь к земле. Также существуют зоны «ветровой тени».

2. При снижении силы ветра постарайтесь перейти в более надёжное укрытие. Если такой возможности не предоставляется и ночлег планируется провести на улице, помните следующие правила:

а) костёр лучше разводить в зоне «ветровой тени», используя ветрозащитные приспособления;

б) при использовании открытого огня необходимо приготовить подручные средства для пожаротушения: песок, вода, плотная ткань, земля, инструменты;

в) обязательным условием использования костра в ветреную погоду является постоянное дежурство у открытого огня.

3. Место для ночлега на природе в ветреную погоду следует располагать в зоне «ветровой тени», вдалеке от сухостойных, дуплистых, гнилых деревьев, высотных объектов, опор и проводов ЛЭП.

4. При проведении ночлега следует учитывать возможность затопления места стоянки нагонной ветровой волной.

5. Если буря стихла, не следует сразу же возвращаться домой. Необходимо убедиться в том, что она не начнётся вновь. Если всё же прошло какое-то время и буря не начинается, осторожно выйдете из укрытия, соблюдая меры предосторожности при возвращении домой. Не дотрагивайтесь до оборванных проводов.

Правила поведения при заблаговременном оповещении о приближении сильного ветра.

Услышав звуки сирен, внимательно прослушайте по имеющимся приёмным средствам информацию о времени и направлении прихода урагана.

Плотно закройте окна, двери и вентиляционные отверстия с наветренной стороны здания, а с подветренной стороны двери и окна открываются – это поможет выровнять давление в доме.

Заклейте стёкла окон на жилых зданиях. Большие по площади окна и витрины защищаются ставнями или щитами.

Уберите вещи с балконов и подоконников, которые могут быть унесены воздушным потоком.

Если вы живёте в сельской местности, уберите со двора инвентарь, закрепите лёгкие постройки, уведите в прочные помещения домашних животных.

Погасите огонь в печи. Закройте газовые и водонапорные краны.

Подготовьте к работе электрофонари, свечи, походные газовые плитки, примуса, керосиновые лампы и т.п.

Подготовьте запасы продуктов питания, питьевой воды и медикаментов из расчёта на 2-3 дня.

По возможности перейдите из лёгких зданий в более прочные: подвалы, погреба, а если есть такая возможность – в убежища гражданской обороны (но только не в зоне возможного затопления!).

При эвакуации возьмите с собой подготовленный запас продуктов, воды, медикаментов, документов и ценностей.

Наводнение

Наводнение – затопление водой местности в результате подъёма уровня воды в реке, озере или море, вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, в результате ветровых нагонов, прорывов и плотин и другими причинами.

Районы России, склонные к наводнениям

На территории России наводнения происходят ежегодно. Они наносят серьёзный урон экономике страны, приводят к травмированию и гибели людей, являются источником массовых бедствий, психологического напряжения, стресса. Основные регионы России, в которых систематически происходят наводнения – это бассейны рек Сибири. При обильном таянии снега весеннее половодье часто происходит в бассейнах рек Дон, Кубань. При интенсивном таянии снега, ледников и ливневых дождях в горах Кавказа наводнения происходят на реках Черноморского побережья. Наводнения от ветрового нагона типичны для Азовского моря, а также города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во время ураганов затопление части прибрежных территорий происходит на тихоокеанском побережье России. Здесь также возможны наводнения с тяжелейшими последствиями от цунами.

Основные причины наводнений

- продолжительные ливневые дожди;

- интенсивное таянье снега и ледников;

- ветровой нагон воды в устьях рек заторов и зажоров;

- неожиданный прорыв гидротехнических сооружений;

- вывод на поверхность большого количества подземных вод;

- цунами.

Виды наводнений

По причинам возникновения:

– половодье. Это периодически повторяющийся подъём уровня воды в реках, вызываемый обычно весенним таянием снега или обильными дождями на равнинных реках, а также весеннее-летним таянием снега и ледников на реках, берущих начало в горных районах.

– паводок. Интенсивный периодический и достаточно кратковременный подъём уровня воды в реке, вызываемый сильными дождевыми осадками, а нередко и быстрым таянием снега при зимних оттепелях. В отличие от половодий, паводок случается в любое время года. При частом выпадении дождей отдельные наводки накладываются один на другой, формируя сложный многопиковый паводок продолжительностью до нескольких месяцев. Значительный паводок может вызвать наводнение, называемое паводковым наводнением.

– затор. Это нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее на некоторых участках выше него подъём уровня воды.

Как происходят заторы: течение реки несёт оттаявшие массы льда и снега, которые сталкиваются в северной части реки с ещё прочным нерастаявшим льдом. Поэтому образование заторов характерно для рек, текущих с юга на север. Наводнения, вызванные заторами, обычно происходят в конце зимы – начале весны.

– зажор. Это скопление рыхлого ледового материала во время ледостава (замерзание реки) в суждениях и излучинах реки, вызывающее подъем уровня воды на некоторых участках выше её русла. Наводнения из-за зажоров возникают обычно в начале зимы.

– ветровой нагон. Это подъём уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, происходящий обычно в устьях крупных рек, а также на наветренном берегу больших озёр, водохранилищ и морей. Ветровые нагоны возможны в любое время года, характеризуются отсутствием периодичности и значительным подъёмом уровня воды. Яркий пример – регулярные наводнения в Санкт-Петербурге. Одно из самых разрушительных произошло в 1824 году.

По масштабу:

А) низкие (малые). Такие наводнения охватывают небольшие прибрежные территории, затопляют менее 10% сельхоз угодий, расположенных в низких местах. Наносят сравнительно незначительный ущерб и почти не нарушают ритма жизни населения. Их повторяемость составляет раз в 5-10 лет.

Б) высокие. Они охватывают сравнительно большие земельные участки речных долин, затопляют примерно 10-15% сельхоз угодий. Наносят ощутимый материальный ущерб, существенно нарушают хозяйственный и бытовой уклад жизни населения. Приводят к частичной эвакуации людей и животных. Повторяемость таких наводнений составляет раз в 20-25 лет.

В) выдающиеся. Они охватывают целые речные бассейны, затопляют примерно 50-70% сельхоз угодий, некоторые населённые пункты. Наносят большой материальный ущерб, парализуют хозяйственную деятельность и резко нарушают бытовой уклад жизни населения. Приводят к массовой эвакуации населения и материальных ценностей из зоны затопления. Повторяются как правило раз в 50-100 лет.

Г) катастрофические. Такие наводнения охватывают огромные территории в пределах одной или нескольких речных систем, затопляют более 70% сельхоз угодий, множество населённы пунктов. Наносят колоссальный материальный ущерб, полностью парализуют хозяйственную и производственную деятельность, приводят к гибели людей. Катастрофические наводнения случаются раз в 100-200 лет.

По условиям формирования стока:

реки с максимальным стоком от таяния снега на равнинах.

Для таких рек причиной или источником наводнений является сезонное (весеннее) таяние снежного покрова. К этому типу относится большинство рек европейской части России и Западной Сибири;

реки с максимальным стоком, обусловленным выпадением интенсивных осадков в виде дождей.

Условиями формирования наводнений для таких рек является интенсивное таяние ледников и снегов, расположенных высоко в горах, которое может наблюдаться несколько раз в течение года. К этому типу относятся реки Закавказья и Северного Кавказа;

реки с максимальным стоком, обусловленным выпадением интенсивных осадков в виде дождей.

Для рек такого типа характерно наличие нескольких пиков стока воды в течение года. К этому типу относятся реки Дальнего Востока и Восточной Сибири;

реки с максимальными стоками, образующимися от совместного влияния снеготаяния и осадков.

Режимы этих рек характеризуются весенним половодьем от таяния снегов, повышением летнего и зимнего стока за счёт обильного грунтового питания, а также значительными осенними осадками. Наличие такого типа рек характерно для северо-западных районов страны и некоторых районов Кавказа.

Наиболее значительные наводнения наблюдаются на реках дождевого и ледникового питания, а особенно опасные – при сочетании этих двух факторов. В пределах России преобладают наводнения, вызванные половодьем или паводками (около 70-80% всех случаев). Они происходят на равнинных и горных реках в северных и южных районах страны, а также на Дальнем Востоке. Для рек других типов наводнения имеют локальное распространение.

Ваши действия при наводнении

Что делать в случае заблаговременного оповещения о наводнении:

Оденьтесь желательно в непромокаемую одежду, резиновые сапоги. Уложите в удобную сумку или рюкзак сменную одежду и обувь.

Подготовьте запас продуктов и аптечку, завернув всё это в полиэтилен и замотав скотчем.

По такому же принципу загерметизируйте документы, ценности и деньги.

Перенесите на верхний этаж (или на чердак) наиболее ценные вещи и предметы.

Уберите со двора все плавучие предметы.

Закройте плотно окна первого этажа, а лучше забейте их досками или фанерой.

Если есть подвал, заберите оттуда хранящиеся продукты и другие ценные предметы.

Отключите в доме газ, электричество, погасите огонь в печах, перекройте воду.

Когда начинается эвакуация необходимо:

Быстро собраться.

Взять с собой пакет с документами.

Медицинскую аптечку.

Трёхдневный запас продуктов.

Постельное бельё.

Туалетные принадлежности.

Комплект верхней одежды и обуви.

Что делать если наводнение оказалось внезапным:

Как можно быстрее займите ближайшее безопасное место и быть готовым к эвакуации.

Не следует терять самообладание, надо подать сигналы бедствия спасателям: в дневное время это поднятый на верх белый флаг, в ночное – электрический фонарь, факел.

До прибытия помощи пока уровень воды не уменьшился, оставайтесь на прежнем возвышенном месте, это поможет спасателям быстрее вас обнаружить.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, перейдите на спасательное средство. При передвижении на лодке нельзя садиться на её борта!

Самостоятельно из затопленного района можно выбираться лишь в безвыходных ситуациях, когда нет надежды на спасение!!!

Прыгать в воду стоит лишь в том случае, если вы прогнозируете ваши действия в дальнейшем и тогда, когда уровень воды поднялся вплотную к месту вашего укрытия.

В качестве плавательных средств в такой ситуации можете использовать любые подручные надувные предметы: например, автомобильная шина, доска или связанные пластмассовые бутылки.

По мере ваших сил окажите помощь тонущим людям (здесь очень аккуратно, дабы не стать тонущим самому!).

Людей, подобранных с поверхности воды переоденьте, дайте успокоительное (если всё это имеется под рукой).

Людям, доставших со дна водоёма, необходимо сделать искусственное дыхание (даже если нет видимых признаков жизни!).

После наводнения:

После спада воды не в коем случае не ешьте продукты, попавшие в водоём до проверки санитарной инспекции.

Все колодцы с питьевой водой после наводнения осушаются.

Перед тем, как попасть домой, проветрите его.

В доме какое-то время не зажигайте спички или зажигалку, т.к. в воздухе могут быть газы! Пользуйтесь электрофонарём.

Нельзя пользоваться электроприборами и водопроводом до проверки их специальными службами!