- •3. Измерители тормозных качеств автомобиля

- •4. Касательная сила тяги; двойственный характер силы тяги

- •6. Кинематика поворота колесного трактора

- •7. Мощностная характеристика автомобиля

- •8. Мощностной баланс трактора.

- •9. Общая динамика гусеничного трактора

- •Тяговый баланс гусеничного трактора

- •Коэффициент качения гусеничных тракторов в зависимости от дорожных условий.

- •10. Общий и тяговый кпд трактора.

- •11. Определение передаточных чисел трансмиссии автомобиля

- •12. Особенности динамики полноприводного автомобиля

- •13. Поперечная устойчивость тракторов и автомобилей

- •14. Потенциальная тяговая характеристика трактора

- •15. Силы сопротивления движению трактора

- •16. Стабилизация управляемых колес поперечным наклоном шкворней

- •17. Торможение автомобиля двигателем

- •18. Тормозная сила и уравнение движения автомобиля при торможении

- •19. Устойчивость системы «автомобиль – двигатель»

- •20. Характеристика поворота гусеничного трактора

- •21. Основные эксплуатационные требования к автотракторным двигателям. Роль отечественных ученых в создании и развитии теории двс.

- •22. Скоростная характеристика карбюраторного двигателя. Условие снятия. Коэффициент запаса крутящего момента.

- •23. Давление и температура конца впуска и влияние на них конструктивных и эксплуатационных факторов.

- •24. Объемное смесеобразование в дизелях

- •25. Коэффициент остаточных газов и влияние на него различных факторов

- •26. Всережимные регуляторы и их роль в эксплуатации трактора

- •27. Условия работы, материалы и силы, действующие на поршневое кольцо

- •28. Расчетные режимы нагрузки автотракторных двигателей

- •29. Уравновешенность и уравновешивание поршневых двс. Влияние на уравновешенность конструктивного фактора.

- •30. Способы компенсации состава смеси в автомобильных карбюраторах

- •31. Тепловой баланс двигателя. Показатели тепловой напряжености двигателя.

- •32. Характеристика простейшего карбюратора и требуемого

- •33. Перемещение, скорость и ускорение поршня центрального кривошипно-шатунного механизма

- •34. Индикаторные показатели работы двигателя. Индикаторная мощность, среднее индикаторное давление, индикаторный удельный расход топлива, индикаторный кпд.

- •35. Основные показатели работы двигателя в неустановившихся режимах. Влияние неустановившихся режимов на долговечность двигателя

33. Перемещение, скорость и ускорение поршня центрального кривошипно-шатунного механизма

Схема центрального КШМ тронкового двигателя показана на рис. 214, где АВ = L — длина шатуна и ОВ = R — радиус кривошипа. Отношение λ = R / L называется постоянной КШМ; для современных дизелей λ = 1 / 3,5 ÷ 1 / 5,0. Путь, пройденный поршнем при повороте кривошипа на угол φ,

![]()

Дифференцируя уравнение (170) по времени, Находят скорость поршня

![]()

или

![]()

где ω — угловая скорость вращения коленчатого вала;

υ — окружная скорость вращения центра кривошипа и шейки. Дифференцируя скорость по времени, определяют ускорение поршня

![]()

По формулам (170) — (172) можно определить, какой путь X пройдет поршень при повороте кривошипа на угол φ, какую скорость с и ускорение а он будет иметь в этот момент. Изображение пути X, проходимого поршнем, скорости с и ускорения а в зависимости от угла φ показано на рис. 215.

Скорость поршня изменяется от нуля (в мертвых точках) до некоторой наибольшей величины при углах 70—80°. Ускорение достигает наибольших значений в мертвых точках и равно нулю в тот момент, когда скорость с достигает максимума.

34. Индикаторные показатели работы двигателя. Индикаторная мощность, среднее индикаторное давление, индикаторный удельный расход топлива, индикаторный кпд.

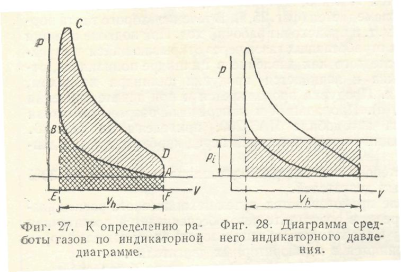

При наличии индикаторной диаграммы, снятой с двигателя, среднее индикаторное давление можно определить по высоте прямоугольника, построенного на основании Vh, площадь которого равна полезной площади индикаторной диаграммы, представляющей собой в некотором масштабе индикаторную работу Li.

Определить с помощью планиметра полезную площадь F индикаторной

диаграммы (м^2) и длину l индикаторной диаграммы (м), соответствующую

рабочему объему цилиндра, находят значение среднего индикаторного

давления Pi=F*m/l, Па/м. где m - масштаб давления индикаторной диаграммы,

Средние индикаторные давления при номинальной нагрузке у четырехтактных карбюраторных двигателей 0.8 - 1.2 МПа, у четырехтактных дизелей 0.7 - 1.1 МПа, у двухтактных дизелей 0.6 - 0.9 МПа.

Индикаторной мощностью Ni называют работу, совершаемую газами в цилиндрах двигателя в единицу времени.

Индикаторная работа (Дж), совершаемая газами в одном цилиндре за один рабочий цикл, Li=Pi*Vh.

Так как число рабочих циклов, совершаемых двигателем в секунду, равно 2n/T, то индикаторная мощность (кВт) одного цилиндра Ni=(2/T)*Pi*Vh*n*10^-3, где n - частота вращения коленчатого вала, 1/с, T - тактность двигателя - число тактов за цикл (T=4 - для четырехтактных двигателей и T=2 - для двухтактных).

Индикаторная мощность многоцилиндрового двигателя при числе

цилиндров i Ni=(2/T)*Pi*Vh*n*i*10^-3.

Экономичность действительного рабочего цикла двигателя определяют

индикаторным КПД ni и удельным индикаторным расходом топлива gi.

Индикаторный КПД оценивает степень использования теплоты в действительном цикле с учетом всех тепловых потерь и представляет собой отношение теплоты Qi, эквивалентной полезной индикаторной работе, ко всей затраченной теплоте Q, т.е. ni=Qi/Q (а).

Теплота (кВт), эквивалентная индикаторной работе за 1 с, Qi=Ni. Теплота (кВт), затраченная на работу двигателя в течение 1 с, Q=Gт*(Q^p)н, где Gт - расход топлива, кг/с; (Q^p)н - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг. Подставляя значение Qi и Q в равенство (а), получим ni=Ni/Gт*(Q^p)н (1).

Удельный индикаторный расход топлива [кг/кВт*ч] представляет собой

отношение секундного расхода топлива Gт к индикаторной мощности Ni,

т.е. gi=(Gт/Ni)*3600, или [г/(кВт*ч)] gi=(Gт/Ni)*3.6*10^6.