- •3. Измерители тормозных качеств автомобиля

- •4. Касательная сила тяги; двойственный характер силы тяги

- •6. Кинематика поворота колесного трактора

- •7. Мощностная характеристика автомобиля

- •8. Мощностной баланс трактора.

- •9. Общая динамика гусеничного трактора

- •Тяговый баланс гусеничного трактора

- •Коэффициент качения гусеничных тракторов в зависимости от дорожных условий.

- •10. Общий и тяговый кпд трактора.

- •11. Определение передаточных чисел трансмиссии автомобиля

- •12. Особенности динамики полноприводного автомобиля

- •13. Поперечная устойчивость тракторов и автомобилей

- •14. Потенциальная тяговая характеристика трактора

- •15. Силы сопротивления движению трактора

- •16. Стабилизация управляемых колес поперечным наклоном шкворней

- •17. Торможение автомобиля двигателем

- •18. Тормозная сила и уравнение движения автомобиля при торможении

- •19. Устойчивость системы «автомобиль – двигатель»

- •20. Характеристика поворота гусеничного трактора

- •21. Основные эксплуатационные требования к автотракторным двигателям. Роль отечественных ученых в создании и развитии теории двс.

- •22. Скоростная характеристика карбюраторного двигателя. Условие снятия. Коэффициент запаса крутящего момента.

- •23. Давление и температура конца впуска и влияние на них конструктивных и эксплуатационных факторов.

- •24. Объемное смесеобразование в дизелях

- •25. Коэффициент остаточных газов и влияние на него различных факторов

- •26. Всережимные регуляторы и их роль в эксплуатации трактора

- •27. Условия работы, материалы и силы, действующие на поршневое кольцо

- •28. Расчетные режимы нагрузки автотракторных двигателей

- •29. Уравновешенность и уравновешивание поршневых двс. Влияние на уравновешенность конструктивного фактора.

- •30. Способы компенсации состава смеси в автомобильных карбюраторах

- •31. Тепловой баланс двигателя. Показатели тепловой напряжености двигателя.

- •32. Характеристика простейшего карбюратора и требуемого

- •33. Перемещение, скорость и ускорение поршня центрального кривошипно-шатунного механизма

- •34. Индикаторные показатели работы двигателя. Индикаторная мощность, среднее индикаторное давление, индикаторный удельный расход топлива, индикаторный кпд.

- •35. Основные показатели работы двигателя в неустановившихся режимах. Влияние неустановившихся режимов на долговечность двигателя

16. Стабилизация управляемых колес поперечным наклоном шкворней

Стабилизацией управляемых колес автомобиля называется их способность сохранять положение, соответствующее прямолинейному движению, и возвращаться к нему после отклонения, вызванного поворотом руля или действием других сил.

Стабилизация управляемых колес происходит под действием моментов танценциальных X, боковых Y и вертикальных Z реакций на колесах относительно шкворней поворотных цапф.

Стабилизация управляемых колес улучшается при наличии продольного наклона шкворней (угол γ), бокового наклона шкворней (угол β) и боковой эластичности шин.

Параметрами, характеризующими стабилизацию управляемых колес, являются:

а) стабилизирующий момент Мс, стремящийся возвратить колеса в первоначальное положение;

б) угловая скорость ω самовозврата колес в нейтральное положение;

в) фактор стабилизации Фс — обратная величина минимально возможного угла поворота колес от нейтрального положения при их самовозврате.

Стабилизирующий момент при отклонении управляемых колес от нейтрального положения определяется по уравнению

![]() (37.4)

(37.4)

где Мzβ — момент от вертикальных реакций, вызванных боковым наклоном шкворней;

MYγ —момент от боковой реакции, вызванной продольным наклоном шкворней;

MYэ—момент от боковых реакций, вызванных боковой эластичностью шин;

Мхэ— момент от тангенциальной реакции, вызванной боковой эластичностью шин;

Mтр — момент трения в механизмах рулевого управления.

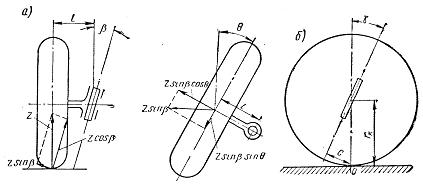

Рис. 37.2. Наклоны шкворней: а — боковой; 6 — продольный

При боковом наклоне шкворня {рис. 37.2), когда осуществляется поворот колеса относительно шкворня, колесо отклоняется от положения устойчивого равновесия и приподнимает переднюю часть автомобиля.

Масса, приходящаяся на колесо, стремится вернуть его в нейтральное положение. Стабилизирующий момент, возникающий при этом, может быть определен так:

![]() (37.5)

(37.5)

где Z— вертикальная реакция па колеса;

L — расстояние между осями колеса и шкворня;

β — угол бокового наклона шкворня;

Θ — угол отклонения колеса от нейтрального положения.

Реакция Z, (рис. 37.2, а) раскладывается на две составляющие: Zсоs β, параллельную оси шкворня, и Zsin β, перпендикуляную ей, последняя на плече L создает стабилизирующий момент МZβ.

При малых углах Θ поворота этот момент оказывает небольшое влияние на стабилизацию управляемых колес. Основное значение стабилизирующего момента М ´Zβ заключается в автоматическом самовозврате управляемых колес после их поворота.

Если

шкворень цапфы наклонен в продольном

направлении так, что продолжение его

оси с полотном дороги образует острый

угол (рис. 37.2, б), то между продолженной

осью шкворня и точкой О

приложения боковой реакции создается

плечо

![]()

и

в связи с деформацией пневматической

шины колеса rквозникает

боковая реакция, вызывающая другой

стабилизирующий момент

![]()

Равнодействующая, возникающая в месте контакта шины с дорогой, в результате боковой деформации шины смещается назад, поэтому стабилизирующий момент М´´´Yγ имеет место даже при вертикальном положении шкворня (γ = 0°).

Стабилизирующий момент М´´´Yγ, возникающий в результате боковой деформации шины, суммируется с моментом М´´´Yγ увеличивая стабилизацию управляемых колес.

В некоторых случаях момент М´´´Yγ возрастает настолько, что затрудняет управление автомобилем. Во избежание этого шкворням придают обратный продольный наклон. Возникающий при этом момент стремится отклонить управляемые колеса от нейтрального положения,уменьшая величину стабилизирующего момента М´´´Yγ.