- •Раздел 6

- •6.1. Основные положения.

- •6.2. Определение коэффициентов нефтегазонасыщенности по керну.

- •6.3. Петрофизическая основа определения нефтегазонасыщенности по данным элкетрокаротажа.

- •6.4. Оценка достоверности определения

- •7. Компьютеризированные системы комплексной интерпретации материалов гис

- •7.1. Оценка параметров пластов с помощью программы solver.

- •8. Оценка проницаемости пластов

- •9. Определение свойств пластовых жидкостей

- •9.1. Определение физико-химических свойств нефтей

8. Оценка проницаемости пластов

Проницаемость является свойством пористой среды пропускать различные жидкости и газы. Мерой проницаемости служит коэффициент проницаемости, который зависит от строения порового пространства, физических свойств пластовых жидкостей и физико-химических взаимодействий их с поверхностью каналов фильтрации.

В геологии нефти и газа различают несколько видов проницаемости: абсолютную, фазовую, эффективную и относительную.

Абсолютной называют проницаемость породы при фильтрации азота.

Для характеристики фильтрационных свойств породы при многофазной фильтрации нефти, газа и воды используют понятие фазовой проницаемости, которая отражает проницаемость породы для одной из фаз в присутствии других.

Эффективная проницаемость является частным случаем фазовой и измеряется в присутствии в поровом пространстве остаточной воды, которая неподвижна при данных перепадах давления.

Относительная фазовая проницаемость определяется как отношение фазовой проницаемости к эффективной.

Относительные фазовые проницаемости используются для расчёта динамики добычи жидкости и моделировании процессов вытеснения при проектировании разработки. Для осреднения экспериментальных данных по определению относительных фазовых проницаемостей на образцах пород, характеризующихся различными фильтрационными и емкостными свойствами, зависимости их от водонасыщенности нормируют, рассчитывая:

нормированную

водонасыщенность ![]() и

и

нормированную

относительную проницаемость по воде

![]() ,

где

,

где

![]() -

проницаемость по воде при остаточной

нефтенасыщенности (в конце эксперимента).

-

проницаемость по воде при остаточной

нефтенасыщенности (в конце эксперимента).

Относительная

проницаемость по нефти не нуждается в

каких-либо преобразованиях, поскольку,

исходя из условий, положенных в основу

описанного метода моделирования процесса

добычи нефти, она уже является нормированной

относительно начальной проницаемости

по нефти (![]() ).

В нормированных координатах все величины

изменяются в диапазоне от 0 до 1. Для

обратного перехода к реальным фазовым

проницаемостям используют зависимости

).

В нормированных координатах все величины

изменяются в диапазоне от 0 до 1. Для

обратного перехода к реальным фазовым

проницаемостям используют зависимости

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Рис. 35. Зависимости относительных фазовых проницаемостей от водонасыщенности в реальных (а) и нормированных (b) координатах:

I. Верхний девон. Кварцевый мелкозернистый хорошо отсортированный песчаник с преимущественно гидрофильной поверхностью каналов фильтрации. (k = 0,642 мкм2; Swi = 0,168; o = 3,8 мПас; = 0,68).

II. Нижний карбон. Кварцевый мелкозернистый хорошо отсортированный песчаник с промежуточной смачиваемостью поверхности каналов фильтрации. (k = 0,437 мкм2; Swi = 0,149; o = 28,9 мПас; = 0,58).

Проницаемость пластов чаще всего определяется прямыми методами: по керну и по результатам испытания пластов. К косвенным методам относятся методы, основанные на интерпретации материалов ГИС. Первоначально они основывались на зависимости между коэффициентами пористости и проницаемости, а также делались попытки использовать результаты измерения электропроводности, применяя зависимости Рн(Кпр). Однако во всех этих случаях проницаемость определяется с точностью ± 102, а по данным электрометрии измерялась, по сути, фазовая проницаемость, зависящая от водонасыщенности.

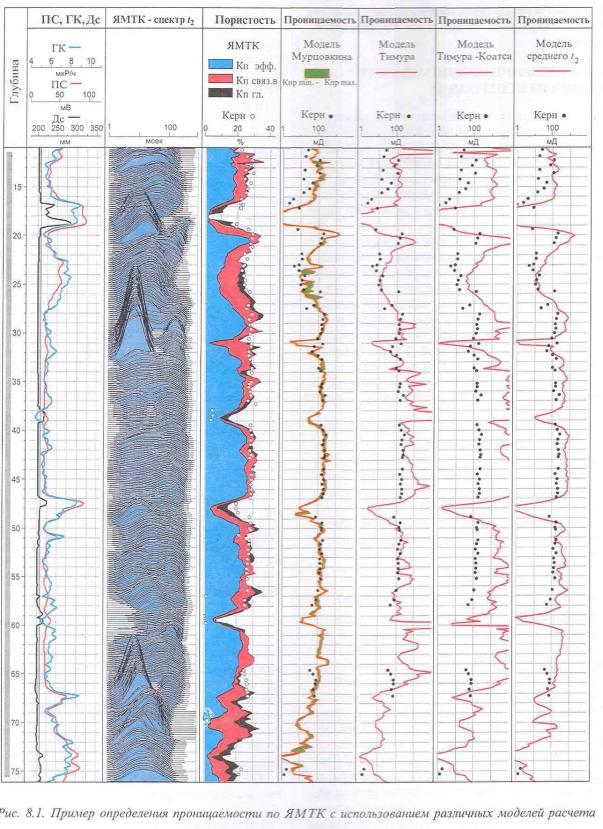

Наиболее обоснованно оценка проницаемости методами ГИС может быть выполнена по результатам интерпретации материалов ЯМК. В основе метода лежит связь времени релаксации протонов водорода с размерами каналов фильтрации. Чем тоньше каналы и ниже проницаемость, тем короче время релаксации протонов водорода. Эта технология пока развивается, поэтому проницаемость пород определяют чаще всего по результатам гидродинамических исследований скважин.

Существует несколько видов гидродинамических испытаний пластов. К экспресс-методам можно отнести испытание пластов приборами на кабеле. Они проводятся в не обсаженных скважинах в процессе бурения и не отличаются высокой точностью. Многодневные испытания пластов в колонне проводятся при использовании установившихся и неустановившихся режимов.

При установившемся режиме измеряют дебит жидкости и забойное давление, затем режим меняют и после стабидлизации снова замеряют эти же параметры. Исследования проводят минимум на трёх-четырёх режимах. На практике об установлении режима судят по изменению дебита, которое не должно превышать 5%. По результатам исследований строится индикаторная диаграмма в координатах Q-Δp, где Δp = рпл-рзаб.

Если индикаторная линия прямая, то по формуле Дюпюи при известных значениях вязкости жидкости в пластовых условиях и работающей толщине пласта можно определить проницаемость пород в призабойной зоне:

.

Здесь радиус контура питания определяется

на расстоянии от скважины, где пластовое

давление равно начальному.

.

Здесь радиус контура питания определяется

на расстоянии от скважины, где пластовое

давление равно начальному.

Если индикаторная диаграмма нелинейная, применяют более сложные формулы, описывающие процесс притока к скважине.

Наиболее информативным методом является получение кривых восстановления давления (КВД). По результатам интерпретации КВД получают информацию о проницаемости пласта в удалённой от скважины зоне, не затронутой влиянием процесса бурения.