- •Какова цель этого пособия?

- •Сверхзадача общества и его школы

- •III. Основы теории и технологии решения педагогических задач

- •3.1. Исходные понятия и их теоретико-методологическая функция

- •Модель слепого поиска по методу проб и ошибок

- •3.2. Профессиональная деятельность учителя в педагогической системе

- •3.3. Педагогическая задача и ее решение

- •3.4. Какие задачи решаются в педагогической системе?

- •3.5. Психолого-педагогическая диагностика школьников — составная часть решения педагогических задач

- •3.6. Системный анализ условий задач — предпосылка их успешного решения

- •Общепедагогическая семантическая модель системы характеристик в технологии педагогического анализа

- •1. Характеристики объектов педагогической системы по содержанию и сущности.

- •2. Характеристики объектов в педагогической системе по показателям детерминированности и источникам возникновения.

- •3. Характеристики форм протекания педагогического процесса.

- •4. Характеристики направленности педагогического процесса.

- •3.7. Эвристическая программа анализа ситуаций и решения задач

- •Эвристическая программа, раскрывающая содержание и порядок анализа ситуаций

- •4.1. Классификация задач по их функциям и месту использования в процессе обучения и самообразования

- •4.2. Задачи комплексные по функциям в форме ситуаций

- •Задача: «Вовка №1 и Вовка №2»

- •Задача «Ветер у тебя в голове»

- •Задача: «Зачем же тогда собрание?»

- •Задача: «Военбаба»:

- •Задача «Давайте перенесем дуб»

- •Задача «Навстречу снежной буре»

- •Задача «Можно войти?»

- •4.3. Диагностика личности педагога как субъекта решения задач

- •4.4. Задачи в форме тестов и высказываний

- •Задача: «я на лесенке»

- •Задача «Стремлюсь ли я к успеху?»

- •Утверждения-вопросы:

- •Обработка полученных ответов

- •Задача «Позиция в общении»

- •Вопросы:

- •Задача «в чем причина?»

- •Задача «Не люблю выделяться»

- •Задача «я среди друзей»

- •Задача «Он — мой герой»

- •Серия задач в форме высказываний педагогов по отдельным проблемам воспитательного характера

- •4.5. Варианты решений педагогических задач

- •Вариант анализа ситуации «Вовка №1 и Вовка №2» и решение содержащейся в ней проблемы

- •Решение задачи «Пропала ручка»

- •Решение задачи «Незадачливый «герой»

- •Решение задачи «Можно войти?»

- •Заключение

- •Словарь основных понятий, предлагаемых автором для изучения технологии решения педагогических задач

- •Список литературы

- •Приложения

- •1. Характерологические особенности личности учителя

- •1.1. Гражданская и профессиональная направленность учителя

- •1.2. Содержание направленности личности учителя

- •1.3. Интеллектуальные черты характера. Черты научного стиля мышления

- •1.4. Нравственные черты характера

- •1.5. Волевые черты характера

- •1.6. Эмоциональные черты характера

- •2. Профессионально-педагогические знания

- •Общепедагогические навыки

- •4. Общепедагогические умения

- •4.2. Умения этапа педагогической диагностики и целеполагания:

- •4.3. Умения этапа решения педагогических задач на уровне планирования учебно-воспитательного процесса:

- •4.4. Умения этапа практической работы по осуществлению намеченного плана:

- •4.5. Умения этапа анализа выполненной педагогической работы и определения степени достижения намеченной цели конкретных учебных и внеучебных дел:

- •Содержание

3.3. Педагогическая задача и ее решение

Понятие «задача» и «педагогическая задача» в научной литературе определяются с разных точек зрения. А.Н. Леонтьев писал: «... осуществляющееся действие отвечает задаче; задача — это цель, данная в определенных условиях» (23,107). O.K. Тихомиров определяет задачу как цель, заданную в конкретных условиях и требующую эффективного способа ее достижения (41, 28), а Г.А. Балл разрабатывает такой подход: «Задача в самом общем виде - это система, обязательными компонентами которой являются: а) предмет задачи, находящийся в исходном состоянии..., б) модель, требуемого состояния предмета задачи» (5, 32). Л.Ф. Спирин и М.Л. Фрумкин определили задачу как результат осознания субъектом деятельности цели деятельности, условий деятельности и проблемы деятельности (проблемы задачи, требование задачи) (36, 37). Проблема задачи нами понимается как осознание субъектом решения задачи противоречия между известной целью задачи и неизвестными путями достижения данной цели (отсутствием необходимой информации для достижения данной цели).

Осознание педагогической задачи происходит в результате анализа конкретных условий, возникших в соответствующей ситуации. Последняя понимается как объективное состояние педагогической системы в определенный период времени. В результате анализа возникает проблема. В этом смысле и сама ситуация проблемна.

Что такое проблема? Проблема — объективно возникший в процессе познания вопрос или целый комплекс вопросов, реше-

ние которых представляет теоретический или практический интерес.

Вопрос — это неизвестный элемент содержания в задаче, требующий выяснения.

В педагогической задаче, как и в любой вообще, всегда имеется известное содержание и неизвестное, то есть вопрос: КАК? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? ЧТО ДЕЛАТЬ? КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПОСТУПКА? и другие. Эти вопросы связаны с выяснением сущности фактов, явлений, процессов, происходящих в педагогической системе и за пределами ее.

Вопросы подразделяются на осмысленные и неосмысленные, своевременные и несвоевременные. Осмысленность вопроса означает, что субъект педагогической деятельности осознал оба элемента задачи: что дано (условия задачи) и что требуется найти и осуществить. Скажем задача: как эффективно оказать помощь подростку с астеноневротической акцентуацией характера перед контрольной работой? Общеизвестно, что для этого типа контрольная работа всегда является стрессогенной ситуацией. Педагогу известна цель и исходные условия этой задачи, но (пока задача не решена) остаются неизвестными пути лучшей организации помощи, чтобы астеноневротик Витя К. спокойно бы чувствовал себя перед контрольной и удовлетворительно выполнил бы предложенную работу. Приемы работы с Витей К. надо после анализа всех данных найти. Решить задачу — значит построить мысленно иди письменно ориентировочную основу деятельности в виде прогноза и потом выполнить эту деятельность.

Итак, деятельность подчинена задаче выполнения решения. Особенностью педагогических задач является то, что они решаются совместно учителями и учащимися, когда дело доходит до практически-преобразовательного этапа. Участники педагогического процесса выполняют в нем разные функции; функция учащихся состоит в самодвижении, развитии на основе специально организованной их собственной деятельности. Активно действуя, ученик непосредственно участвует в решении воспитательно-образовательных задач. На определенном этапе воспитания ученик осознает необходимость своего совершенствования и потребность в самовоспитании. Тогда он становится сознательным субъектом самовоспитании. Функция учителя (вообще любого субъекта педагогического действия) состоит в управлении образовательно-воспитательной системой.

Научно и профессионально обоснованное управление вышеназванной системой — это основанная на педагогической теории и опыте деятельность, направленная на обеспечение, упорядочение и согласование действий обучающихся для решения образовательно-воспитательных задач.

Следует повторить, что в педагогической системе могут иметь место и неуправляемые стихийно происходящие явления. Так учителя (и учащиеся) могут осуществлять еще и функцию непреднамеренного воспитательного воздействия, то есть оказывать положительное или отрицательное воздействие на учащихся, не осознавая сиюминутных и перспективных последствий, ведущих к поставленным целям или «не в ту степь».

Осуществляя функцию управления педагогической системой, учитель:

анализирует возникающие ситуации и прежде всего индивидуальные психологические особенности и состояния учащихся, а также другие компоненты системы; это исходные условия для того, чтобы понять возникшие проблемы педагогической задачи;

осознает и формулирует педагогическую задачу как задачу системы;

разрабатывает программу решения задачи системой:

—осуществляет непосредственное управление педагогической системой в процессе решения задачи;

—делает анализ результатов решения педагогической задачи и определяет степень достижения ставившихся целей.

Учитель должен все вышесказанное делать, но, к сожалению, в реальной действительности не всегда это происходит должным образом. Отсюда — брак в воспитательной и образовательной работе.

Но продолжим теоретический анализ рассматриваемого вопроса.

Решение каждой из профессиональных задач, начиная от постановки задачи и кончая анализом результатов ее решения, требует от учителя «принятия решений», причем решений разнообразных по форме и содержанию. В научной литературе и на практике понятие «решение» употребляется в нескольких значениях. Первое из них связано с обозначением процесса формирования и выполнения действий, достижение некоторого результата. Второе значение понятия «решение» обозначает просто какой-то итог действий. Понимаемое в таком смысле решение необходимо для последующих действий.

Таким образом, решение любой задачи независимо об области науки и практики предполагает получение субъектом действия некоторых результатов, или, как принято говорить, «принятие решения».

В педагогической деятельности принятие решения может быть актом или волевым, или интеллектуальным, или эмоциональным в зависимости от того, какой именно психологический процесс играет решающую роль, какой процесс доминирует в актах принятия решений. Существенно, важны в этом процессе мотивация, память, мышление, умения и жизненный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией.

Прикладная теория принятия решения выделяет следующие компоненты данного процесса:

A. Мотивация принятия решения, осознание цели, необходимости принятия решения.

Б. Разработка вариантов (альтернатив) для принятия решения. Выявление гипотез. Прежде всего субъект, ищущий решения, выдвигает известные ему варианты; если убеждается, что ни один из известных вариантов не подходит, то он предпринимает поиск нового, ранее неизвестного ему. При этом решение приходит или в результате осознанного размышления, или интуитивно.

B. Оценка и прогноз перебираемых вариантов (альтернатив). При этом определяется мера возможности осуществления вариантов и производится прогностическая оценка последствий каждого из вариантов.

Г. Формирование критериев или профилей предпочтения. Критерий — это условный образец (правила; нормы), позволяющий сравнить между собой рассматриваемые варианты решений с точки зрения их целесообразности и эффективности для достижения цели. На основе принятых критериев осуществляется выбор наилучшего варианта. Если критерии четко сформулировать нельзя, то обосновывают предпочтения, дающие возможности делать направленный выбор альтернативы на основе некоторых практических соображений. Если критерий очень сложный, то определяют его составляющие, а затем на их основе конструируют совокупный (глобальный) критерий.

Д. Выбор варианта-альтернативы путем решения специальных задач методами формальной логики или с использованием эвристических методов и моделей; теоретико-практическое обоснование выбранного варианта.

Принятие решений учителями происходит на основе получения и переработки воспитательно-образовательной информации.

К ней относятся:

государственные нормативные документы, определяющие цели образования и воспитания;

научные концепции воспитательно-образовательной работы, строящиеся на определенных принципах и конкретизирующие содержание, средства, методы педагогической деятельности;

учебная, научная, нравственная, производственно-профориентационная, эстетическая, экологическая и иная информация, которая должна стать достоянием учащихся;

научные методы диагностики личности и коллектива; научные методы, позволяющие производить анализы педагоги ческой системы и получать оперативные сведения о ней и данные для долгосрочных прогнозов.

Вся вышеназванная информация необходима для того, чтобы решения принимались правильные.

Углубить понимание сущности процесса решения задач в содержательно-деятельностном плане помогают следующие выводы отечественных и зарубежных ученых. Наш крупный исследователь Л.М. Фридман заключил: «Всякая задача, которую должен решить человек, представляет собой поле его деятельности» (43, 75). И далее: «Деятельность по решению задач — психическая деятельность, при этом процесс решения отдельной задачи составляет самостоятельную единицу этой деятельности. Операциями, из которых состоит каждое умственное действие, применительно к решению задач в нашей терминологии, являются элементарные шаги, а правилами... алгоритмические и эвристические элементы процесса решения задачи... Решение задачи всегда имеет определенную цель — осуществление требований задачи, а основной целью процесса решения является отыскание этого решения» (там же). У.Р. Рейтман справедливо утверждает: «если мы пытаемся понять, как люди решают задачу какого-либо вида, нам необходимо иметь хорошее представление о структуре решаемой нами задачи» (34, 177).

Исследуя структуру данного феномена, французский ученый Б. Гурней выделяет четыре основных элемента: во-первых, признаком решения является наличие выбора, когда принимающее решение лицо имеет несколько вариантов возможного поведения; во-вторых, выбор должен быть сознательным, то есть основанным на мыслительном процессе (инстинктивный акт или необдуман-

ное, импульсивное действие не является решением); в-третьих, выбор должен быть ориентирован на одну или несколько целей; в-четвертых, выбор должен завершаться действием, то есть решение как мыслительный акт и акт воли должно вызвать цепь целенаправленных действий по его осуществлению. Б. Гурней определяет решение как предварительно обдуманный выбор из нескольких вариантов возможного поведения, который направлен на достижение цели и приводит к практическим результатам (13).

Как мы видим, налицо единство мнений ученых по данной группе вопросов. Консенсус и в понимании того, что процесс решения состоит из двух составляющих: первая — это анализ и оценка управляемой системы и условий окружающей ее Среды, вторая — процедура принятия решения как результата сопоставления сложившихся представлений с целью деятельности. В свою очередь оценка обстоятельств и условий — это тоже решение, но специфическое. Это — принятие той или иной гипотезы о прогнозируемом ходе предстоящей работы. Тут происходит прояснение проблемы, уточнение целей и формулировка задачи в целом.

Постановка цели (целеполагание), исходящая из потребностей личности и побуждаемая определенными мотивами, стимулирует работу по составлению программы деятельности. Таким образом, цель является не только конечным результатом, но и активизатором деятельности.

Субъективная цель выступает как причина по отношению к действиям педагога. Цель обозначает, конечно, не всякое, а лишь желаемое будущее и то, что достигается через деятельность, выражает активное, волевое отношение к окружающей реальности.

Соединение субъекта цели и объекта его деятельности совершается при помощи средств и целесообразной деятельности на основе психолого-педагогического анализа. Средства педагогической работы выступают связующим звеном между субъектом и объектом. Причем цель и средства в педагогической системе должны быть соотносительны, то есть чем благороднее и выше цель, тем содержательнее и красивее должны быть средства, используемые для ее достижения!

В структуре решений всегда просматривается цель. Следовательно, целеполагание — элемент педагогических решений. Сиюминутные цели — задачи сиюминутные, оперативные; цели тактические — задачи тактические, цели стратегические рождают сверхзадачи. Об этом подробнее скажем ниже.

Педагогические решения — социальные акты, осуществляющиеся на основе разных видов анализа и соответствующих оценок всех компонентов педагогических систем. От этих анализов и оценок зависит мера целесообразности выдвигающихся целей в структуре решений. В свою очередь от правильного выбора цели в известной степени зависит и обоснование средств и методов ее достижения. Все здесь связано.

Содержание и форма решений также связаны между собой.

В научных публикациях представлены разные классификационные модели педагогических решений. Нам представляется, что можно в учебных целях использовать такую, которая разделяет их следующим образом: а) решения по степени сложности регулируемых межличностных отношений, б) решения по уровню владения ситуацией, в) решения по качеству анализа, по знанию индивидуальных особенностей школьников, г) решения по их роли в развитии педагогической системы, д) решения по объему и направленности содержащихся в них педагогических рекомендаций, е) решения по уровню эффективности в достижении намеченной цели.

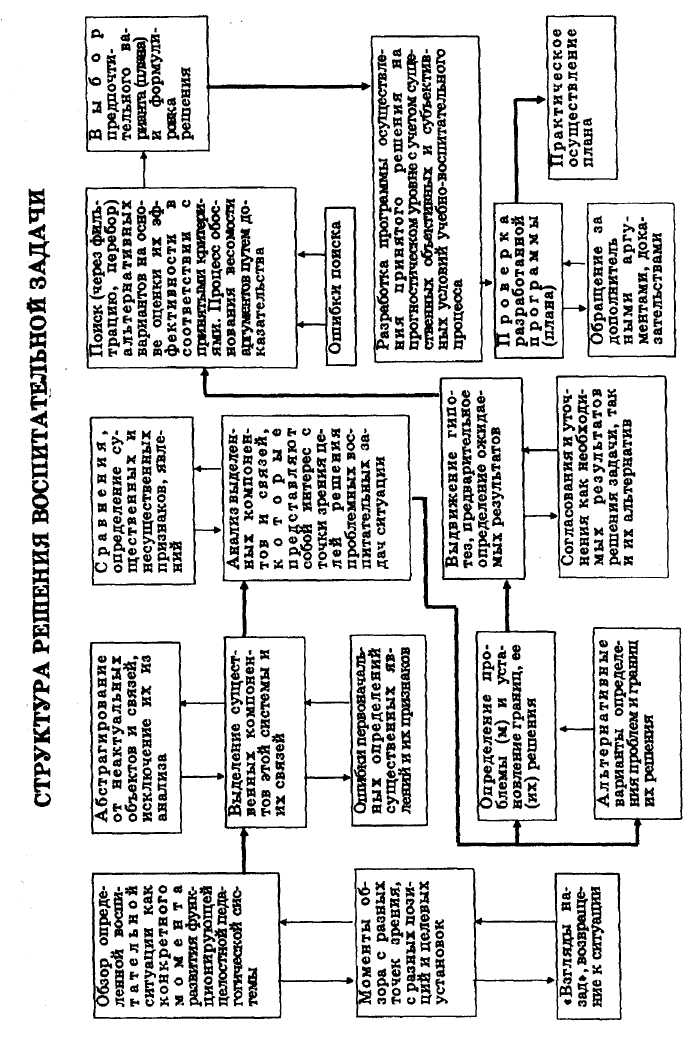

Используя подход ряда ученых (19), (20), (16), (37), (41), представим следующую структурно-функциональную модель педагогической деятельности как процесса решения воспитательно-образовательной задачи (стр. 33).

Модель построена, как видим, на высоком уровне абстракции. При необходимости ее можно конкретизировать моделями более низкого уровня абстракции и дать теоретико-практические пояснения в виде текста. Что и будет делаться ниже.

Постановка задачи как процедура когнитивной деятельности связана с осуществлением психолого-педагогической диагностики, анализом исходных условий задачи, потом с формулировкой проблемы задачи, наконец, с прогностической разработкой средств и методов решения проблемы. Целеосуществление является практикой применения выбранных средств, методов и приемов работы.

Характеризуя педагогическую деятельность с точки зрения ее главного общего содержания и самых значительных результатов, к которым она должна стремиться, ее нужно назвать деятельностью помощи воспитуемым, деятельностью милосердия и гуманизма. Эта деятельность должна быть направлена на создание благоприятной «социальной ситуации развития личности» с

учетом анализа влияний социальных и биологических факторов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко). Она должна превращать воспитуемого «в активного преобразователя микросреды и собственной природы» (С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович). Она должна стимулировать социально ценные сдвиги в потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферах личности (Б.М. Теплое, А.В. Петровский, Л.Ю. Гордин, Б.Т. Лихачев, В.М. Коротов). Она должна учитывать процессы возникновения и функционирования качественных особенностей личности — специфических для определенных этапов развития и формирующихся в эти периоды «ведущих деятельностей» этих личностей (Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн). Она должна согласовываться с индивидуальными характерологическими особенностями воспитуемых и их акцентуациями характеров (К. Леонгард, А.Е. Личко). Она призвана осуществлять коррекционную работу путем установления целесообразной системы взаимоотношений в процессе общения, которое включает единство познавательного, эмоционального и поведенческого компонентов (А.Г. Ковалев, А.В. Мудрик, В.П. Зинченко, Г.Ф. Кумарина, В.М. Бим-Бад).

Реализация индивидуализированной педагогической помощи успешно осуществляется тогда, когда имеет место своевременный грамотный анализ возникающих ситуаций и на основе его нахождение эффективных решений выявленных проблем (М.М. Поташник, Ю.Н. Кулюткин, Л.Ф. Спирин, П.В. Конаныхин, М.Л. Фрумкин). Поэтому педагогическую помощь учащимся необходимо рассматривать в качестве исходной нормы профессиональной деятельности учителя.

Общеизвестно, что социальные нормы предписывают определенное содержание и формы поведения людей в конкретных условиях их жизни и деятельности. Педагогические нормы как элемент социальных норм отличаются от последних: а) спецификой содержания, б) сферой действия, в) формой санкционирования, г) психолого-педагогическими механизмами управления.

Педагогические нормы регулируют взаимодействия и взаимоотношения педагогов и школьников в воспитательно-образовательных системах, реализуясь в ежедневной профессиональной работе по решению сиюминутных задач воспитания и обучения. В деонтологическом аспекте (в долженствовании) эти нормы отражают высокие принципы общечеловеческой нравственности, гуманизма, справедливости. Они требуют неукоснительно соблюдать права ребенка, проявлять милосердие, стремиться обеспечи-

вать учащимся успех в их познавательной деятельности, создавать благоприятные условия для самореализации личности во всех планах.

Основным показателем профессионально-педагогических норм является проявление отношения учителя к учащимся как к высшей ценности.

В общественном сознании сфера деонтологического представлена педагогической этикой, а в индивидуальном сознании -понимание того, что «Я» — учитель «должен делать», «обязан делать», «призван делать»! В конечном итоге деонтологические предписания императивно требуют во всех ситуациях оказывать помощь ребенку, защищать его. Эти функции могут успешно выполняться при наличии у учителя желания это делать (мотивационный аспект) и с другой стороны при учете возрастных, соматопсихических индивидуальных особенностей школьников в процессе общения с ними (личностно-деятельный аспект). Эти профессиональные этические предписания не только и не столько внешнее, сколько внутреннее состояние учителя, если он всегда действительно остается УЧИТЕЛЕМ-ВОСПИТАТЕЛЕМ, то есть по-настоящему реализует воспитательно-образовательную свою функцию. Эта норма и установка основывается на его высоких социальных ценностях, на сознании и чувствах профессионального долга и гражданской совести.