- •Какова цель этого пособия?

- •Сверхзадача общества и его школы

- •III. Основы теории и технологии решения педагогических задач

- •3.1. Исходные понятия и их теоретико-методологическая функция

- •Модель слепого поиска по методу проб и ошибок

- •3.2. Профессиональная деятельность учителя в педагогической системе

- •3.3. Педагогическая задача и ее решение

- •3.4. Какие задачи решаются в педагогической системе?

- •3.5. Психолого-педагогическая диагностика школьников — составная часть решения педагогических задач

- •3.6. Системный анализ условий задач — предпосылка их успешного решения

- •Общепедагогическая семантическая модель системы характеристик в технологии педагогического анализа

- •1. Характеристики объектов педагогической системы по содержанию и сущности.

- •2. Характеристики объектов в педагогической системе по показателям детерминированности и источникам возникновения.

- •3. Характеристики форм протекания педагогического процесса.

- •4. Характеристики направленности педагогического процесса.

- •3.7. Эвристическая программа анализа ситуаций и решения задач

- •Эвристическая программа, раскрывающая содержание и порядок анализа ситуаций

- •4.1. Классификация задач по их функциям и месту использования в процессе обучения и самообразования

- •4.2. Задачи комплексные по функциям в форме ситуаций

- •Задача: «Вовка №1 и Вовка №2»

- •Задача «Ветер у тебя в голове»

- •Задача: «Зачем же тогда собрание?»

- •Задача: «Военбаба»:

- •Задача «Давайте перенесем дуб»

- •Задача «Навстречу снежной буре»

- •Задача «Можно войти?»

- •4.3. Диагностика личности педагога как субъекта решения задач

- •4.4. Задачи в форме тестов и высказываний

- •Задача: «я на лесенке»

- •Задача «Стремлюсь ли я к успеху?»

- •Утверждения-вопросы:

- •Обработка полученных ответов

- •Задача «Позиция в общении»

- •Вопросы:

- •Задача «в чем причина?»

- •Задача «Не люблю выделяться»

- •Задача «я среди друзей»

- •Задача «Он — мой герой»

- •Серия задач в форме высказываний педагогов по отдельным проблемам воспитательного характера

- •4.5. Варианты решений педагогических задач

- •Вариант анализа ситуации «Вовка №1 и Вовка №2» и решение содержащейся в ней проблемы

- •Решение задачи «Пропала ручка»

- •Решение задачи «Незадачливый «герой»

- •Решение задачи «Можно войти?»

- •Заключение

- •Словарь основных понятий, предлагаемых автором для изучения технологии решения педагогических задач

- •Список литературы

- •Приложения

- •1. Характерологические особенности личности учителя

- •1.1. Гражданская и профессиональная направленность учителя

- •1.2. Содержание направленности личности учителя

- •1.3. Интеллектуальные черты характера. Черты научного стиля мышления

- •1.4. Нравственные черты характера

- •1.5. Волевые черты характера

- •1.6. Эмоциональные черты характера

- •2. Профессионально-педагогические знания

- •Общепедагогические навыки

- •4. Общепедагогические умения

- •4.2. Умения этапа педагогической диагностики и целеполагания:

- •4.3. Умения этапа решения педагогических задач на уровне планирования учебно-воспитательного процесса:

- •4.4. Умения этапа практической работы по осуществлению намеченного плана:

- •4.5. Умения этапа анализа выполненной педагогической работы и определения степени достижения намеченной цели конкретных учебных и внеучебных дел:

- •Содержание

Модель слепого поиска по методу проб и ошибок

При ее использовании последовательно проводится отбор возможностей (новых выборов) и отбрасывание уже рассмотренных. Недостаток этой модели в том, что с ее помощью еще невозможно объяснить механизм решения творческих задач. Хотя эта модель в чистом виде имеет ограниченное применение, она является нередко основой для моделей более высокого класса.

Б. Лабиринтная модель

При сходстве с моделью слепого поиска она является моделью более высокого класса, так как обладает структурностью и направленностью поиска. Структурность данной модели можно уподобить конструкции лабиринта, где уже имеется определенная направленность движения по ходам лабиринта.

В. Модель, основанная на догадке

Она близка к лабиринтной, но способствует на основе имеющегося опыта процессу выяснения закономерностей поисковой деятельности.

Г. Структурно-семантическая модель

Она является содержательной моделью эвристической деятельности, так как учитывает структуру связей семантического (смыслового) характера между объектами, образующими «поле задачи». Это помогает определять серию возможных вариантов при решении разных педагогических задач.

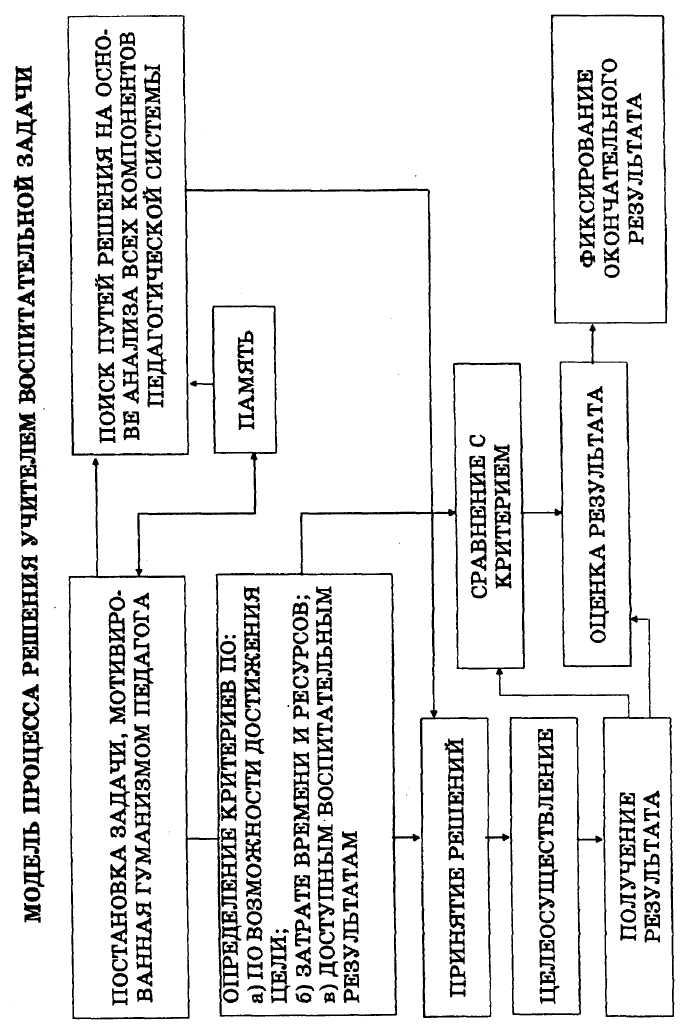

Данная модель предусматривает действия, показанные на схеме (стр. 17), которую комментировать, видимо, нет необходимости (19).

Используя данную модель, можно развернуть ее более содержательно в моделе конкретно-поясняющего уровня (стр. 18).

В приведенных выше моделях, как мы видим, отображаются структурно-функциональные компоненты познавательного процесса при решении педагогических задач.

В связи с тем, что педагогические задачи решаются в педагогических системах в ходе общения учителя с учащимися, возникает необходимость рассмотреть с теоретико-методологических позиций следующую группу понятий и категорий научной педагогики (36).

3.2. Профессиональная деятельность учителя в педагогической системе

Начнем с понятий «человеческая деятельность» и «педагогическая деятельность».

В научных исследованиях обосновано положение о том, что сознательная человеческая деятельность есть более или менее осознанное решение определенных задач. Вот, к примеру, как формулирует данное утверждение С.Л. Рубинштейн: «Целенаправленное человеческое действие является по существу своему решением задачи» (35, 542), далее: «Соотношение цели с условиями определяет задачу, которая должна быть разрешена действием» (там же), затем: «Ход человеческой деятельности обусловлен прежде всего объективной логикой задач, в разрешение которых включается человек, а ее строение — соотношением этих задач. Единство деятельности создается прежде всего наличием больших задач, подчиняющих себе ряд более мелких, частных задач, входящих в них в качестве звеньев» (35, 563). Авторитетные психологи обосновали идею о том, что задача составляет психологическое строение действия, которое является внутренним планом внешнего действия. Всякое действие исходит из тех или иных мотивов и направляется на определенную цель, разрешая при этом ту или иную задачу и выражая определенное отношение человека к окружающему (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, А.Г. Асмолов и др.).

Основываясь на вышесказанном сделаем вывод: педагогическую деятельность надо рассматривать как решение следующих одна за другой профессиональных задач, встающих перед учителем.

Каждому известно, что процесс воспитания и обучения профессионально осуществляется в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, то есть в специально создаваемых педагогических системах.

Используя понятие «педагогическая система», можно отразить и обобщить в нем различные виды организации воспитателей и воспитуемых, их соотнесенную деятельность и, в частности, деятельность учителей как постановку и решение профессиональных задач различного типа, класса и уровней.

Возможно такое определение понятия «педагогическая система»: любое объединение людей, где ставятся педагогические цели и решаются образовательно-воспитательные задачи, надо

рассматривать как педагогическую систему. Педагогическая система (далее — ПС) возникает всякий раз, когда познавательная, трудовая, нравственная, игровая, спортивная, художественно-эстетическая, природоохранительная и иная деятельность людей становится источником педагогических целей и средством их достижения одновременно. При этом ПС представляет собой сложную непрерывно изменяющуюся социальную систему управления» в которой профессионально или непрофессионально (к примеру, многие семьи) решаются успешно или неуспешно образовательно-воспитательные задачи.

Большая система образования России объединяет в себе системы регионов, те, в свою очередь, включают в себя государственные и частные образовательные учреждения. Последние состоят из классов, учебных групп, кружков, секций и объединений учащихся по интересам. Это первичные педагогические системы, в которых воспитатели и воспитуемые взаимодействуют непосредственно. Их гражданские и дидактические отношения реализуются в повседневном общении. Такова иерархия систем.

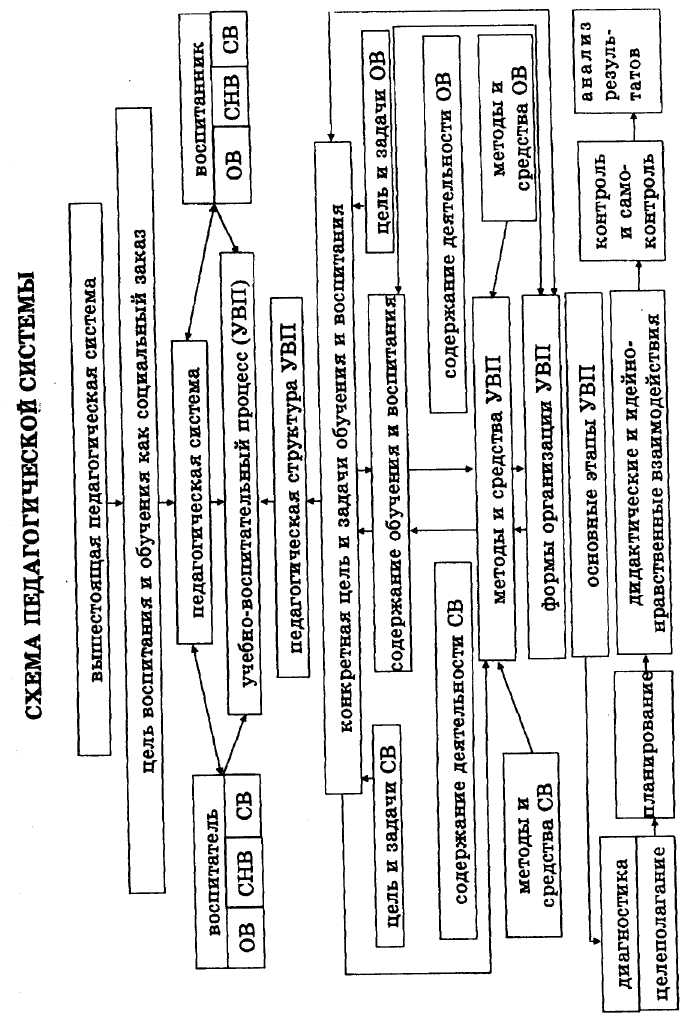

Системный подход открывает возможность целостно изучать, планировать и организовывать различные объединения взаимодействующих людей с позиций их отношений, вскрывать связи управления. Модель ПС (стр. 21)1.

Официальная система создается, как правило, взрослыми, государственными и общественными структурами. Права учредителей определяет «Закон РФ об образовании» (15).

Педагоги управляют воспитательно-образовательным процессом, участвуют в организации различных объединений школьников, строят целесообразные (или нецелесообразные) взаимоотношения с учащимися. Педагоги (как и воспитанники) одновременно являются и субъектами воспитания (СВ — носителями воспитательно-образовательной цели), и объектами воспитания (ОВ — испытывающими на себе воспитательные воздействия), а также субъектами непреднамеренного воспитательного воздействия (СНВ), если в какие-то моменты ими не осознаются достаточно полно и глубоко их воспитательно-образовательные функции.

В каждой ПС всегда девять инвариантных

компонентов.

Это — организатор

системы (управляющая подсистема), то

есть носитель воспитательно-образовательной

цели; цель системы как социаль-

каждой ПС всегда девять инвариантных

компонентов.

Это — организатор

системы (управляющая подсистема), то

есть носитель воспитательно-образовательной

цели; цель системы как социаль-

1 См. также Приложение №1 и №2.

Система создается для воспитания и обучения детей и молодежи. Они являются объектами воспитания (ОВ), объектами педагогического воздействия и педагогической помощи. В то же время они — субъекты собственного воспитания и обучения, субъекты, осуществляющие саморегуляцию, самореализацию и самовоспитания, то есть они субъекты саморазвития. ОВ — личности, группы, коллективы и таковыми они рассматриваются только в аспекте связей управления, которые всегда присутствуют в педагогической системе. Больше того, учащиеся сами могут быть в педагогической системе в какое-то время субъектами воспитания (СВ), то есть носителями педагогических целей, если они воздействуют сознательно на себя и других. Однако чаще всего они не осознают своей воспитательной функции, влияя на других. В этой связи они являются, как правило, субъектами непреднамеренного педагогического действия (СНВ). В школьных ситуациях действия СНВ чаще всего нецелесообразны, а иногда просто вредны. Так на уроках бывают нелепые «шутки» или дерзкие высказывания, которые вызывают дезорганизацию, стрессовые ситуации, эмоциональные аффективные реакции. На этот счет можно привести массу примеров. В реальном процессе функционирования педагогической системы много противоречий и одним из них является противоречие между действиями учителя (как управляющей подсистемы) и действиями отдельных учеников-нарушителей дисциплины (как СНВ). Хотя, конечно, имеют место и случаи, когда действия учеников оказывают положительное воспитательное воздействие на их товарищей, на ситуацию в целом.

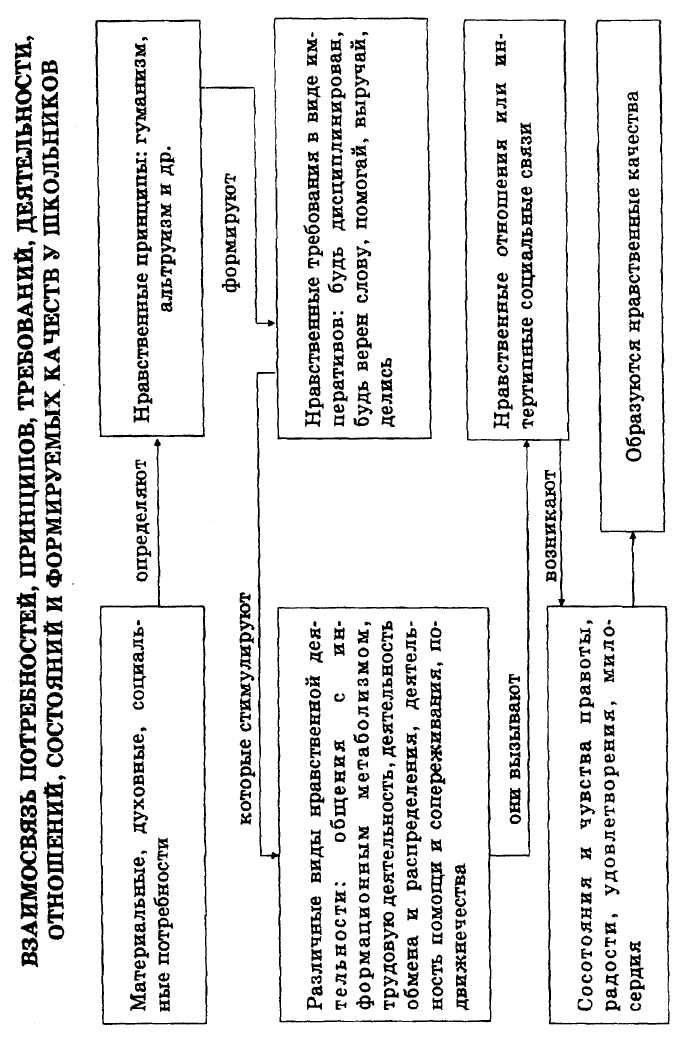

В учебно-воспитательном процессе школьники проявляют себя в разнообразных видах деятельности и общении. Именно в них реально осуществляется саморазвитие, формируются, в частности определенные нравственные качества личности. Отразить это наглядно можно в модели (см. стр. 23).

В первичной ПС, то есть в учебной группе (классе) или в объединении учащихся, которое организуется для внеклассной работы, воспитатели и воспитуемые находятся в непосредственных гражданских, социально-нравственных и дидактических отношениях. Они так или иначе сотрудничают. Это явление отражается в понятиях «взаимодействие» и «взаимоотношение». Взаимодействия — это только видимая незначительная часть айсберга общения учителя с учащимися, а взаимоотношения — скрытая от глаз психологическая реальность личности, ожидания ее, симпатии и антипатии, удовлетворенность и неудовлетворенность личности с ее партнерами; взаимоотношения — главная подводная часть айсберга общения людей, скрытая часть совмещения потребностей, интересов, эмоций, мотивов (46,6).

Взаимоотношения в ПС бывают по содержанию и по форме самыми разнообразными. Можно рекомендовать для использования следующую схему их:

Аспекты взаимоотношений |

Содержательная характеристика их качеств |

I. Воспитатель и коллектив А. Отношения с группой: а) воспитатель — учебная группа; б) воспитатель — внеучебная группа по интересам; Б. Воспитатель и отдельный ученик |

Педагогическая помощь во всех аспектах; создание ситуаций успеха; ответственность; доброжелательность, положительный личный пример; тактичность и соразмерная требовательность; справедливость; терпеливость; снисхождение; оптимизм, жизнерадостность; сдержанность; эмпатия; в отдельных ситуациях ласка; принципиальность в гражданских и нравственных вопросах; дисциплинированность и верность данному слову; целесообразная инициативность и др. (отрицательные качества не приводятся) |

Аспекты взаимоотношений |

Содержательная характеристика их качеств |

II. Коллектив и его члены а) отношения учебно-производственные б) отношения социально-гражданские |

Все перечисленные выше качества; взаимопомощь; сотрудничество; дружба учащихся разных национальностей, в частности; способность к компромиссу; обязательность, верность общественному долгу; законопослушание; забота об окружающей природной среде и об интересах Отечества; свобода слова и свобода в отправлении религиозных обрядов, свобода совести. |

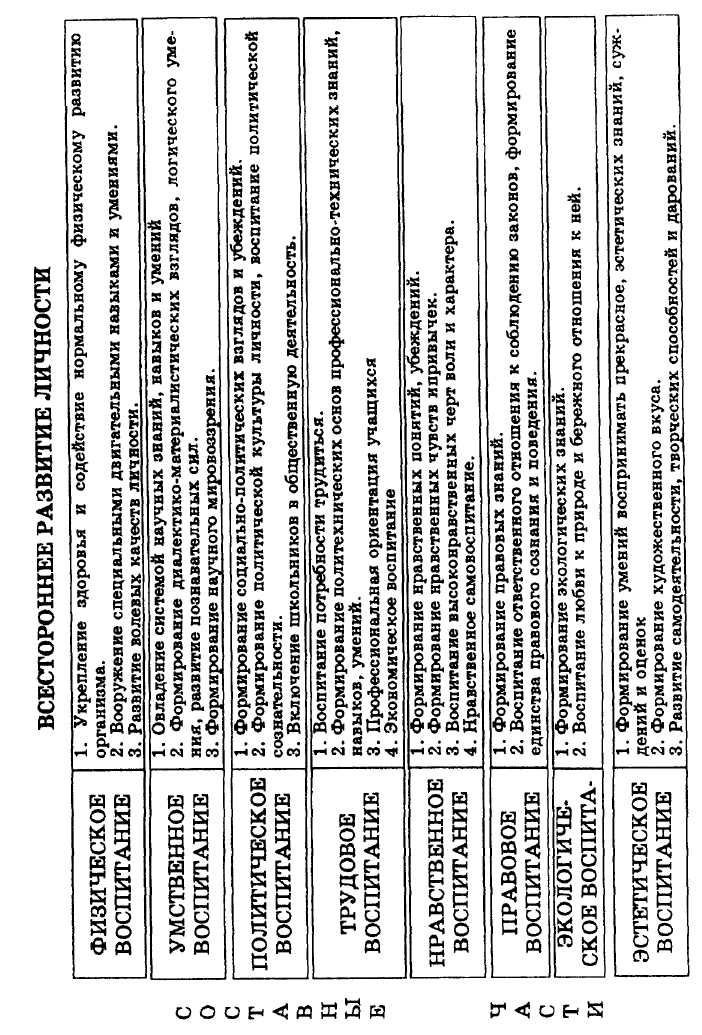

Управляя деятельностью педагогической системы, педагоги используют определенную информацию и через нее влияют на активизацию (актуализацию того или иного аспекта содержания воспитания и обучения: физическое, умственное, трудовое, экологическое, нравственное, эстетическое и правовое воспитание. Система всегда принимает определенную форму: урока, групповой или индивидуальной беседы (диспута, диалога), экскурсии, игры, работы на пришкольном учебно-опытном участке или в школьном кооперативе и т.д. Каждая форма работы актуализирует определенные виды деятельности, последние в свою очередь реализуются через разнообразные методы и приемы работы.

Каждый ученик, как правило, является одновременно членом разных первичных педагогических систем: членом учебной группы, членом кружка того или иного профиля, членом спортивной секции или команды, членом группы по интересам; членом временного объединения, готовящегося очередного мероприятия (дела); членом неформального объединения.

Первичная ПС взаимодействует с многообразной и сложной социальной микросредой, которая ее окружает и в состав которой она входит так или иначе. Семья, улица с ее населением, рынок, внешкольные учреждения, если это город, парки, стадионы — вот элементы социальной микросреды. Здесь каждый ученик (ребенок и юноша) вступает в определенные хорошие и плохие с нравственной точки зрения отношения с другими людьми, знакомится с их суждениями и образом жизни, ощущает их настроения, вовлекается в орбиту их повседневных забот. Другими словами проходит тоже определенную школу воспитания, хотя и в стихийных формах. Организованная общественно-воспитатель-

ная среда, то есть школьная система, и естественная микросреда постоянно ощущают влияние друг друга и без противоречий здесь не обходится. Школьная система — это бастион нравственности, она не учит ничему плохому, хотя и в условиях школы могут возникать и возникают аморальные явления стихийно, минуя учителей (опустим из ряда вон выходящие случаи).

Каждая педагогическая система организуется для осуществления воспитательно-образовательных целей в интересах личности и общества, для решения соответствующих педагогических задач (36).

Возникает необходимость проанализировать понятия «педагогическая задача» и «решение задачи».