- •Какова цель этого пособия?

- •Сверхзадача общества и его школы

- •III. Основы теории и технологии решения педагогических задач

- •3.1. Исходные понятия и их теоретико-методологическая функция

- •Модель слепого поиска по методу проб и ошибок

- •3.2. Профессиональная деятельность учителя в педагогической системе

- •3.3. Педагогическая задача и ее решение

- •3.4. Какие задачи решаются в педагогической системе?

- •3.5. Психолого-педагогическая диагностика школьников — составная часть решения педагогических задач

- •3.6. Системный анализ условий задач — предпосылка их успешного решения

- •Общепедагогическая семантическая модель системы характеристик в технологии педагогического анализа

- •1. Характеристики объектов педагогической системы по содержанию и сущности.

- •2. Характеристики объектов в педагогической системе по показателям детерминированности и источникам возникновения.

- •3. Характеристики форм протекания педагогического процесса.

- •4. Характеристики направленности педагогического процесса.

- •3.7. Эвристическая программа анализа ситуаций и решения задач

- •Эвристическая программа, раскрывающая содержание и порядок анализа ситуаций

- •4.1. Классификация задач по их функциям и месту использования в процессе обучения и самообразования

- •4.2. Задачи комплексные по функциям в форме ситуаций

- •Задача: «Вовка №1 и Вовка №2»

- •Задача «Ветер у тебя в голове»

- •Задача: «Зачем же тогда собрание?»

- •Задача: «Военбаба»:

- •Задача «Давайте перенесем дуб»

- •Задача «Навстречу снежной буре»

- •Задача «Можно войти?»

- •4.3. Диагностика личности педагога как субъекта решения задач

- •4.4. Задачи в форме тестов и высказываний

- •Задача: «я на лесенке»

- •Задача «Стремлюсь ли я к успеху?»

- •Утверждения-вопросы:

- •Обработка полученных ответов

- •Задача «Позиция в общении»

- •Вопросы:

- •Задача «в чем причина?»

- •Задача «Не люблю выделяться»

- •Задача «я среди друзей»

- •Задача «Он — мой герой»

- •Серия задач в форме высказываний педагогов по отдельным проблемам воспитательного характера

- •4.5. Варианты решений педагогических задач

- •Вариант анализа ситуации «Вовка №1 и Вовка №2» и решение содержащейся в ней проблемы

- •Решение задачи «Пропала ручка»

- •Решение задачи «Незадачливый «герой»

- •Решение задачи «Можно войти?»

- •Заключение

- •Словарь основных понятий, предлагаемых автором для изучения технологии решения педагогических задач

- •Список литературы

- •Приложения

- •1. Характерологические особенности личности учителя

- •1.1. Гражданская и профессиональная направленность учителя

- •1.2. Содержание направленности личности учителя

- •1.3. Интеллектуальные черты характера. Черты научного стиля мышления

- •1.4. Нравственные черты характера

- •1.5. Волевые черты характера

- •1.6. Эмоциональные черты характера

- •2. Профессионально-педагогические знания

- •Общепедагогические навыки

- •4. Общепедагогические умения

- •4.2. Умения этапа педагогической диагностики и целеполагания:

- •4.3. Умения этапа решения педагогических задач на уровне планирования учебно-воспитательного процесса:

- •4.4. Умения этапа практической работы по осуществлению намеченного плана:

- •4.5. Умения этапа анализа выполненной педагогической работы и определения степени достижения намеченной цели конкретных учебных и внеучебных дел:

- •Содержание

4.5. Варианты решений педагогических задач

На практике и в теории вариантов решения педагогических задач может быть бесконечное множество. Конечно, бывают такие решения, когда однозначно есть основание сказать, что так и только так должен был поступить учитель. Однако очевидность решений и их сиюминутный успех весьма и весьма относительны. Ведь результаты воспитания в конечном итоге сказываются через большие промежутки времени. Результаты воспитательной прак-

тики всегда отсрочены: годы выявляют подлинную воспитанность и обученность человека. И все же важность сиюминутных решений от этого не пропадает. Их надо добиваться и их надо оценивать с позиций влияния этих решений на формирование у будущего гражданина страны Порядочности, Патриотизма, Справедливости, Правопослушности и всего другого, что вытекает из этого.

Рассмотрим конкретные варианты осуществленных решений отдельных педагогических задач, которые были представлены в данном пособии.

Вариант анализа ситуации «Вовка №1 и Вовка №2» и решение содержащейся в ней проблемы

Общая характеристика образовательно-воспитательной среды, в которой происходит действие.

В тексте описания ситуации нет информации о социальном окружении школы и о самой школе. Можно предположить, что школа городская. Любая школа как положительная образовательно-воспитательная среда не исключает возможность возникновения в ней конфликтных ситуаций, аморальных поступков учащихся (иногда даже и учителей), их хулиганских действий, драк, детского рэкета, курения и так далее. Сознание учащихся, — как говорил А.С. Макаренко, - часто сбивается с правильной нравственной позиции и это определяет соответствующее поведение.

Событие происходит в коллективе класса и его мы будем рассматривать как педагогическую систему.

Воспитуемые: «Вовка №1», «Вовка №2», все ребята класса. Все учащиеся так или иначе непреднамеренно оказывают друг на друга воспитательное воздействие, но в описанной ситуации в этой главной роли явно выступает «Вовка №2» по фамилии Вернер. Он, конечно, сознательно (и тем более профессионально) не ставит цели воспитательного воздействия на «Вовку №2» (Пупынина). Однако своим решительным и мужественным поступком воздействует на последнего и на весь класс положительно.

Учительница Ольга Ивановна является субъектом педагогической деятельности по отношению ко всем учащимся класса и, в первую очередь, к Вернеру и Пупынину. Связи между учителем и учащимися прямые, они приобретают формы взаимодействий и взаимоотношений.

Анализ сложившейся ситуации подсказывает необходимость привлечения для решения задачи классного руководителя, кото-

рый не описан, а также других учителей и родителей учащихся, особенно родителей «Вовки №1».

Определим порядок изучения действующих лиц, их взаимоотношений. По педагогической значимости и логике анализа расположим объекты психолого-педагогического анализа в таком порядке: Вернер, Пупынин, Ольга Ивановна, классный руководитель, родители.

Диагностический анализ «Вовки №2» (Вернера). Описание поступка. Подросток из плохо обеспеченной семьи, которая даже завтрака ему в школу дать не может. Первоначально идет на унижение, чтобы получить кусок хлеба от Пупынина, принимая со стороны последнего эдакую «барскую» опеку. В душе переживает это, но внешне не показывает своих чувств.

Вернер очень эмоционально воспринимает и переживает оказанное ему доверие и внимание со стороны учительницы. Заинтересованность и доброжелательность педагога всколыхнули у мальчика чувства собственного достоинства, породили уверенность в возможности успешно учиться.

Когда против полюбившейся учительницы делается выпад, он бесстрашно (несмотря на то, что слабее предполагаемого обидчика) выражает свой протест физически и морально: не побоялся Пупынина ударить и сказать ему «Ты — дрянь». Вернер «выдавливает из себя раба» и в итоге разрывает прежние унизительные отношения со своим «опекуном». Подросток становится независимым и обретает уважение класса.

Объяснение поступка и его причин. Причиной была вспыхнувшая злость к предполагаемому обидчику учительницы. Мотивом его был благородный порыв — дать отпор тому, что произошло. Мальчик не мог стерпеть и не выразить своего протеста, не мог не показать своего отношения к хулиганской выходке в силу пробудившегося чувства справедливости и сопереживания, чему способствовала своей педагогикой Ольга Ивановна.

Оценивая акцентуацию Вернера, можно предположить, что у него имеют место черты циклоидного, астеноневротического и сензитивного характера. Но для точной диагностики этого нет достаточного материала. Данное утверждение весьма предположительно.

Педагогическая оценка поступка. Он красив своей высокой нравственностью. Грубая сила, подлость, развязанность «Вовки №1» уступили решительному и смелому натиску ранее казавше-

муся беспомощным Вернеру. Как тут не заметить, что в жизни самоуверенная сила не всегда побеждает.

Предвидение. Очевидно, что конфликт между Вовками будет затяжным. Добрые отношения между ними вряд ли образуются в будущем. Отношения же между Вернером и Ольгой Ивановной будут развиваться успешно в учебное и внеучебное время.

Общие диагностические решения. У «Вовки №2» необходимо и дальше активно развивать чувство собственного достоинства и самостоятельность. Необходима ему индивидуализированная педагогическая помощь в учебе. Нужно создавать ситуации успеха. Надо найти возможность оказывать материальную помощь семье Вернера. Помогать преодолевать трудности в дальнейшем добром самоутверждении в коллективе класса и предотвращать возможные стычки с «Вовкой №1».

Диагностический анализ «Вовки №1». Описание поступка. Пупьшин совершил (это предположение) неспровоцированный гадкий поступок по отношению к учительнице. Однако прямых доказательств содеянному нет. Вероятно он старался поставить педагога в некрасивое положение в классе. Нравственная невоспитанность Пупынина проявляется и в том, что он внешне хочет казаться благоприятным, не стесняясь при этом унижать и оскорблять Вернера.

Вероятность, что именно Пупынин совершил гадкий поступок, большая.

Мальчик из богатой семьи. Он избалован родителями. К слабым и бедным относится высокомерно. Судя по описанным поступкам «Вовка №1» в классе старается проявлять ложный «героизм» и другие отрицательные качества. Перед сильными ребятами трусит.

Тип акцентуации характера — демонстративный. Факт достоверный по описанию его поведенческих реакций.

Объяснение поступка и его причин. Общая нравственная невоспитанность Пупынина, его желание показать свою «смелость» Вернеру и другим ребятам, что он не боится сделать учительнице неприятность — вот аргумент, что поступок дело его рук. С вероятностью можно предположить, что и раньше по отношению к разным людям он поступал, мягко говоря, нетактично. Поэтому можно утверждать, что его поступок преднамеренный и осознанный. У «Вовки №1» отсутствует эмпатия, в результате чего он не может представить себе последствие поступка.

Мотивом его действий было желание «отомстить» Ольге Ивановне за то, что она уделяла больше внимания Вернеру и не достаточно «замечала» его, не подчеркивала его превосходства над «Вовкой №2». В своем превосходстве Пупынин был глубоко убежден. Отрицательные черты характера данного акцентуированного подростка, конечно, повлияли на его поступок.

Педагогическая оценка поступка. Поступок выходит за рамки обычного баловства. По своему существу он аморален.

Предвидение. Пупынина нелегко вызвать на раскаяние. Вероятность того, что он будет лгать и ото всего отказываться (или будет просто молчать) чрезвычайно большая. Требуется длительная воспитательная работа учителей и семьи совместно. Возможно и родители Пупынина займут оправдательную позицию. Целесообразны косвенные воздействия, а не прямые обвинения.

Общие диагностические решения. Надо работать в направлении, которое может вызвать у подростка чувство вины и раскаяния в содеянном, не требовать, чтобы обязательно эти чувства были показаны окружающим. Пусть переживает все случившееся в себе. Так ему будет легче и удобнее. Надо также добиваться того, чтобы у подростка возникло понимание и того, что нанесенный материальный ущерб учительнице необходимо возместить. Надо возбудить мысли о том, что за подлые поступки кроме презрения человек в будущем ни на что рассчитывать не может. У подростка последовательно надо формировать понимание и чувства уважительного отношения к каждому человеку, с кем он общается. Для решения выше обозначенных задач начать длительную работу по нравственному перевоспитанию Пупынина. Вероятность быстрого успеха исключена. Со стороны подростка и его родителей возможна социальная мимикрия (внешнее раскаяние и моменты лицемерия).

Диагностический анализ Ольги Ивановны. В описанной ситуации содержится мало информации о личности данного педагога. Поэтому допустима лишь краткая обобщенная характеристика. Используем для этого достоверные и предположительные факты.

Учительница знающая, но малоопытная. Способна обратить внимание на учащихся, испытывающих трудности в учебе. Доброжелательная. Эмоциональная. Воодушевляющаяся в работе. Допускающая поспешные и ошибочные действия. В частности, это выразилось в том, что она выбежала из класса после того, как увидела свое испачканное платье. Это поспешное действие усложняет вставшую перед ней проблему: как теперь вновь войти в этот

же класс? Как вести себя по отношению к тому, кто совершил проступок (а он неизвестен)? Как вести себя на дальнейших уроках и во внеурочное время? Много проблем.

Вероятность того, что Ольга Ивановна сама справиться со всеми этими проблемами — мала. Понимает ли она, что надо привлекать к решению вставших проблем других учителей, классного руководителя, родителей, возможно администрацию школы — не ясно.

Сопутствующие выводы. Допустим, что классный руководитель мудрый и опытный педагог, хорошо знающий учащихся и их родителей. Это наша гипотеза. Допустим, что родители Пупынина — добропорядочные люди и искренне ошибающиеся в воспитании своего сына, которое состояло в удовлетворении всех его прихотей (поэтому вырос себялюбивый, черствый эгоист, непонимающий истинную цену вещам и поступкам). Вина родителей в невоспитанности сына очевидна. Проблема: как они отреагируют на случившееся? Как они будут в дальнейшем воспитывать сына?

Постановка целей. В ситуации «Два Вовки» должны решаться оперативные и тактические задачи. Цели оперативной задачи, если педагоги отказываются от репрессивной (авторитарной педагогики) системы работы, которая бы повела к поиску провинившегося и допросам, потом наказаниям, могут быть сформулированы так:

создать условия и ситуацию для того, чтобы Пупынин раскаялся про себя или вслух в содеянном и, если он виноват, извинился бы перед учительницей;

возместить материальный ущерб педагогу;

восстановить нормальный ход уроков математики у Ольги Ивановны;

— успокоить возбудившихся ребят класса, не допустить агрессии по отношению к «Вовке №1», ибо зло порождает зло;

предотвратить возможные разборки между Вовками;

поставить общественное мнение класса на правильную позицию и этим самым создать нормальные предпосылки для дальнейшей воспитательной работы в коллективе.

Возможен и вариант того, что провинившийся и его родители поведут себя неправильно, недостойно по отношению к Ольге Ивановне и к классу, тогда возникнут новые, принципиально другие проблемы. Однако, этого допускать не следует.

Классному руководителю, коли событие произошло в его классе, надо взять на себя роль организатора работы по разрешению вставших проблем.

Формулировка проблем и задачи в целом. Изученные исходные условия задачи, сделанные диагностические выводы, сформулированные оперативные цели задачи — все это позволяет четко определить проблему задачи и дать ей полную формулировку. Это необходимо в дидактических целях в ходе профессионального обучения студентов и учителей, овладевающих технологией АСИРПЗ.

Из проведенного анализа можно предложить такой вариант формулировки задачи как системы взаимосвязанных подзадач: «Как добиться того, чтобы Пупынин рассказал всю правду и если виновен, то по-человечески пережил случившееся и захотел бы извиниться перед Ольгой Ивановной? Как добиться того, чтобы его родители на примере случившегося осознали свои ошибки в воспитании сына и захотели бы их исправить? Как преодолеть имеющие место элементы нездоровых отношений ребят в классе и прежде всего между Вовками? (И возможно ли преодолеть в современных реальных условиях школы и социальной среды?) Как Ольге Ивановне вернуться в класс для продолжения учебной работы и развить отношение сотрудничества с провинившимся как и с другими ребятами класса? Как должен вести себя классный руководитель и что он должен сделать для того, что помочь Ольге Ивановне? и т.д.

Как видим, возник сложный узел проблем, которые непросто и небыстро решить. К тому же, если реально и честно смотреть на все эти проблемы, то некоторые из них вообще не имеют полноценных решений в силу тяжелых материальных и духовно-нравственных условий современной жизни и характеров действующих лиц, их сложившихся стереотипов поведения.

Попутно заметим: если бы проблема задачи была сформулирована по-другому, а именно: «Как наказать Пупынина и возместить Ольге Ивановне причиненный ей материальный ущерб?» (к сожалению, так в подобных ситуациях учителями нередко определяется проблема), то задача решалась бы значительно проще и быстрее. Однако эффективность этого решения с точки зрения подлинно нравственного воспитания всех ребят класса была бы весьма сомнительна, так как допросы, выколачивание признаний, меры наказания, злорадство и отчуждение — все это

загоняло бы конфликт в тупик, порождало бы открытое и скрытое противоборство.

Поэтому тот вариант определения проблемы задачи, который предложен, является правильным с точки зрения гуманистической педагогики, если мы хотим ее утверждать в жизни нашей школы.

Выбор способа достижения цели. Планирование деятельности учителей и учащихся. Теоретические пояснения. Выбор способа достижения цели предполагает принятия целого ряда решений: а) определение конкретного содержания воспитания, б) выбор видов деятельности учителей и учащихся, в) выбор организационных форм работы системы, г) определение конкретных сроков проведения тех или иных дел по порядку. Необходим обоснованный прогноз процесса и его четкое планирование, составление информационной программы в нашем случае воспитательной работы. В ходе решения всех вышеназванных подзадач составляется окончательный план решения задачи в целом.

Вернемся к нашей ситуации и осуществим теоретическое решение возникших в ней задач.

Вариант первый. Предположим, что Пупынин под влиянием грозного упрека товарища и общественного мнения класса осознал свою вину и у него возникла потребность извиниться перед Ольгой Ивановной. Более того, у Пупынина хватило нравственно-духовных сил открыто сказать: «Я поступил недостойно, извиняюсь, больше никогда подобное не повторится». Это позволит исчерпать конфликт. Классному руководителю или Ольге Ивановне (лучше бы ей!) останется сказать:

—Ребята, произошло нечаянное недоразумение. Забудем все это. С кем не бывает ошибок? Давайте лучше учиться и дружить, помогать друг другу.

Но такой вариант маловероятен.

Вариант второй. Пупынин ведет себя как обычно — как будто ничего не произошло. Или даже ведет себя как «герой», показывает, что ничего не боится и что ничего не может быть доказано. Он ни при чем. Классному руководителю (так как Ольга Ивановна пока в класс не приходит) Пупынин пытается навязать легенду о том, что стул измазал маслом какой-то ученик из соседнего класса (или развивает другую легенду о своей невиновности).

Тогда надо искать иной путь решения задачи. В опыте нашей работы со студентами был разработан такой вариант теоретиче-

ского обоснования достижения воспитательной цели в сложившейся ситуации.

Шаг первый. Классный руководитель, узнав о случившемся, побеседовал наедине очень доброжелательно с Пупыниным. Цель: выяснить его позицию. Из разговора учитель установил, что подросток отрицает свою вину. Беседа была краткая, без допросов и упреков.

Шаг второй. На другой день классный руководитель просит троих ребят из числа наиболее сознательных и справедливых остаться после уроков. Держит с ними совет, спрашивая их: «Как поступить, чтобы не отвечать злом на зло?» Подбрасывает ребятам идею о проведении классного «Огонька» на тему «Поговорим о дружбе, о достоинстве, об уважении друг к другу». При этом учитель это делает так, что у ребят складывается представление, что от них идет инициатива. Педагог просит ребят написать соответствующее объявление. Просит пригласить на «Огонек» Ольгу Ивановну, других учителей, родителей. Просит ребят подготовить выступления с примерами о их дружбе, о взаимопомощи. Просит не касаться печального факта, который произошел в классе с Ольгой Ивановной.

Возникает идея провести лотерею с продажей ребячьих поделок (елочные игрушки, карнавальные маски, картины классных художников и т.д.) и на вырученные деньги купить Ольге Ивановне отрез на платье.

Предлагается для проведения «Огонька» создать совет дела.

Шаг третий. Классный руководитель сам планирует провести беседы с Ольгой Ивановной и родителями учащихся класса. Беседы ставят цель рассказать о случившемся, о плане проведения «Огонька» и о недопущении упоминания о печальном факте, о подозрении на Пупынина. Во время бесед с родителями, дедушками и бабушками учащихся выясняется, кто может выступить на «Огоньке» из них с рассказами о своих учителях, об уважении людей друг к другу» об ярких и поучительных примерах из их жизни.

В беседе с Ольгой Ивановной рассказывает о плане предстоящей работы. Просит ее прийти на «Огонек», выступить и рассказать ребятам о своих студенческих годах, о студенческой дружбе.

Классный руководитель приглашает администрацию школы на «Огонек», а также учителей, работающих в классе.

Шаг четвертый. Проведение «Огонька». Здесь заглавным делается выступление дедушки Виктора С, который рассказывает о своем старом учителе, о дружбе с ним, о восхищении им. В частности он рассказал: «Звонок на урок. Из учительской решительной походкой, чуть наклонив большую седую голову, выходит высокий, прямой человек. И какая бы чехарда ни творилась бы в это время в коридоре, при его появлении в миг образовывался свободный коридор и даже самые подвижные ребята «прилипали» к стенкам... Открытый классный журнал ждал его на столе. Проходило мгновение и Федор Федорович начинал урок. В зависимости от расписания это был или урок химии, или французского, или астрономии... Он сразу вел пять предметов. Владел шестью языками. Он мог бы написать перевод «Евгения Онегина» с русского на немецкий, но не сделал этого из-за того, что был слеп...

Старшее поколение помнит, как Федор Федорович Крутиголов приехал молодым в нашу Каменку со своей мамой уже слепым. Они поселились в небольшом флигеле, расположенном во дворе школы. Везде ходили только вдвоем. Сын почтительно обращался к матушке на «Вы». Она же помогала ему готовиться к занятиям, читала вслух. Прошли годы. Мать состарилась и умерла. Он остался один. Он был очень гордым человеком. Поэтому все делал сам и не обращался за помощью. Сам готовил себе еду на чудовищно коптившем керогазе. Видел я такие его жизненные эпизоды. В маленьком закутке он топориком рубит палку на щепки, чтобы растопить печку. Рядом на керогазе стоит открытая кастрюля с кашей. В нее залетают щепки. Что делать? Как сказать? Хочу потихоньку извлечь из каши щепки. Правда, при потрясающе хорошем слухе Федора Федоровича это сделать было непросто. Другой пример. Варит яйца. Вслух отсчитывает время: айн, цвай... — и так до шестидесяти. Потом: эн, дэ, труа - на французском до шестидесяти. Потом на английском, потом на польском, потом на латыни. Мы знали — тренирует память...

Его уроки, — продолжает дедушка свой рассказ, — помню до сих пор. Хочу упомянуть об уроках, которые он проводил с нами ночью во дворе школы. Наш учитель во всем следовал логике, а так как днем звезды не видны, то он считал естественным проводить уроки астрономии ночью. Его телескоп был одним из самых притягательных для нас, ребят, предметов. Мы по очереди подходили к телескопу и рассматривали звезды...

Наш учитель жил в постоянном стремлении отдавать накопленное нам. Душа его трудилась, как говорит поэт, «и день и ночь, и день и ночь». Хотя по сути, дней у него не было.

Все мы, его ученики, всегда шли к нему домой за советами. Только входишь, как уже слышишь голос Учителя, приглашающий тебя по имени. Он всех нас узнавал по шагам и голосам. Входишь, а он навстречу тебе встает — непременно встает, чем бы ни был занят. Жестом приглашает сесть. В беседах мы получали ответы на все наши вопросы... Как ни наивны порой были наши суждения, но никто и никогда от него не слышал в ответ ни насмешки, ни замечания, а только: «А я думаю несколько иначе» или «Мне кажется, так будет точнее»... Можно много рассказывать об этом ЧЕЛОВЕКЕ! Мы испытывали друг к другу величайшее уважение и любовь. Сделав свое дело на земле наилучшим образом, он ушел из жизни...

, Вам, ребята, я желаю добрых отношений с вашими учителями. Пусть каждый из Вас испытает сполна радость и счастье настоящего человеческого общения, взаимоуважения, взаимопомощи, — такими словами завершился рассказ.

Потом на «Огоньке» выступили ребята, родители, учителя. Ольга Ивановна рассказала о своей студенческой жизни, о братстве землячества, привела примеры трудностей, которые пришлось пережить в ту пору. Она обещала еще больше заниматься математикой, а для любознательный организовать кружок «Занимательные цифры и формулы».

В выступлении классного руководителя прозвучала вера в добрые силы, которые заложены в каждом человеке. «Надо только научиться приводить их в движение, давать им работу. Эти силы помогут избежать промахов, помогут любому из вас, ребята, испытывать подлинно человеческие отношения друг с другом», — закончил классный руководитель.

Теоретическое пояснение. Таким образом, реализовывался прием «безадресных», точнее косвенных нравственных обращений ко всем и к каждому, в том числе, естественно, и к Пупынину. Последний был поставлен перед трудным выбором: что-то сказать или промолчать. В зависимости от борьбы мотивов могло состояться или то, или другое. Вероятнее всего, что подросток промолчал. Но и это ценно, так как не думать о совершенном он не мог (если он это сделал).

Беседа может завершиться словами председателя родительского комитета класса:

— Уважаемые учителя и учащиеся, все присутствующие! Мы прекрасно проведи разговор. Думаю, что он навсегда запомнится. Я уверен, что достойно вести себя друг перед другом сможет каждый из нас .

На «Огоньке» как полагается, пели и танцевали. Была проведена и лотерея. Вручались призы. Получила его и Ольга Ивановна.

Возбужденные и довольные родители и учащиеся расходились по домам поздно вечером.

Пояснение теоретического характера к данному решению задачи. При решении задачи такого содержания, как нам кажется, целесообразно исходить из следующего:

Не проявлять торопливости. Педагоги должны дать себе время подумать, сориентироваться в ситуации.

Надо дать время подумать и ребятам.

Не внушать никому отрицательного; не навязывать какой- то точки зрения коллективу, группам, отдельным учащимся.

Внушать положительное и реальное.

Уважать тайны школьников.

Если есть сомнения, наказывать или не наказывать, то лучше не наказывать,

В условиях, когда у того или иного школьника завышена самооценка, то надо как можно меньше употреблять прямых оценок. Любая оценка имеет определенное побочное двоякое действие и, что особенно опасно, эгоцентрирует.

В беседах педагог должен проявлять уверенность в своей правоте и эту уверенность должны почувствовать учащиеся.

Учителю в конфликтных ситуациях целесообразно использовать следующие правила воздействия на личность: а) в острой конфликтной ситуации надо сдержать себя, ибо «Два возбужденных человека не в состоянии прийти к согласию» (по Д. Карнеги); б) задержать свою реакцию на происходящее; не надо сразу вступать в полемику; порой целесообразно сделать вид, что Вы как будто не замечаете нарушителя, хотя в то же время даете понять, что хорошо видите его действия; оптимальное время задержки — 15—20 секунд; факт незамечания может снизить активность дезорганизатора; в) перевод реакции — прием реализуется учителем через начало выполнения другой работы или

1 Обратите внимание на Приложения №4, №5, №6.

переключение внимания на других людей; г) рационализация ситуации — прием, связанный с внесением в ситуацию чего-то нового, в частности юмора, исторического анекдота и др.; д) осуществить парадоксальную реакцию — прием, связанный с благодарностью нарушителя дисциплины, так как он помог в чем-то (46).

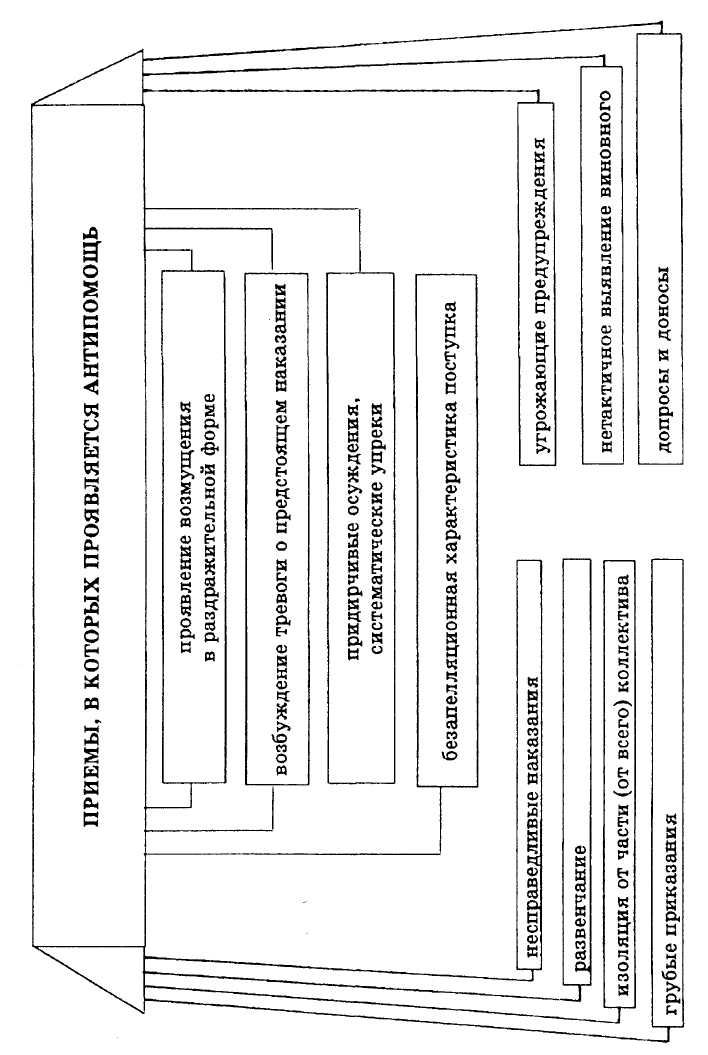

Наконец, недопустимы приемы, которые мы условно называем «антипомощью» или антиподами педагогической помощи (схема на стр. 142).

Заключение по задаче «Вовка №1 и Вовка №2». В предложенном решении задачи, как мы видим, были рекомендованы к использованию следующие приемы воздействия на ребят, в частности на Пупынина: «Доброжелательные предложения без адреса», «Переключение внимания», «Проявление доверия», «Снисхождение, прощение», «Внушение уверенности», «Показ положительного примера», «Сопереживание» и др. Были отвергнуты такие приемы как «Безапелляционная характеристика поступка», «Придирчивые осуждения», «Упреки» и т.д. как антипедагогические.

Возможно, читатель, Вы не согласитесь с предложенным вариантом решения задачи. Посчитаете, что принятые меры не изменят «Вовку №1». Возможно, что Вы посчитаете необходимым применить наказание? Мы оставляем за Вами право обосновать другой вариант решения.

Действительно, вероятность того, что Пупынин не изменится — сохраняется. Подростки не меняются сразу, хотя сдвиги в поведенческих реакциях могут наступить тотчас после «взрыва дефективного характера» (пример, приведенный А.С. Макаренко с Ужиковым А.). Мы основывались на установленной зависимости, что подход к человеку с оптимистической гипотезой дает более сильный толчок к изменению его в лучшую сторону. Результаты педагогической работы, как правило, отсроченные. Перемены наступают через более или менее длительное время. Сконструированный в решении задачи вариант компромисса, на наш взгляд, является лучшим путем к дальнейшему решению тактических воспитательных задач по сравнению с углублением конфликта и ожесточением отношений.

Цели тактической воспитательной задачи — настойчивое продолжение нравственного воспитания учащихся класса и прежде всего Пупынина на общечеловеческих ценностях и, возможно, приобщение его и других ребят к православной христианской морали.

1 Все ситуации так подробно анализировать не представляется возможным из-за ограниченного объема пособия.